附属中活動

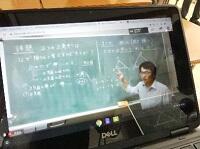

オンライン学習~3年 数学・理科~

オンライン学習もおよそ2カ月間行い、学びを止めないことはもちろん、

学びを豊かにすることもできました。

3年生の数学。自作のコマを使ったコマ回し大会を通し、数学的思考で学びました。

↓優勝した生徒のコマ

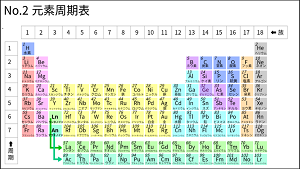

↓数学のまとめ

【オンライン生活記録より】

(3年生)コマ回し大会があって重心について学びました。だから、これからは数学的思考も取り入れながらコマやいろいろなおもちゃに接していきたいです。

(3年生)今日の数学でコマ回し大会をやりました。さて、昨日頑張ったかいもあって良い結果を残せたので、この調子でいろんな形の重心(爪楊枝をさすところ)を見つけていきたいです。

理科の学習です。

【オンライン生活記録より】

(3年生)今日は理科αの授業を姉も一緒に見ていました。姉は「この授業面白くていいね」と言っていました。私も楽しい授業だと思います。対面での授業も楽しみです。

どちらの教科も、高校の先生が一緒に進めています。

より専門的なことを豊かに学べるのですね。

オンライン学習(家庭科・体育)&芍薬

オンライン学習での授業で、家庭科や体育も行われています。

教員の手元を見せながら、裁縫の学習。

このオンラインの後、各自で、1年生は雑巾、3年生はフェルト縫いをします。

屋代高校伝統の「屋代体操」。

動画を見ながら動きました。

【オンライン生活記録より】

(1年生)今日、家庭科の授業で雑巾づくりをやりました。私は裁縫が好きではなく得意じゃありませんが、先生が優しく丁寧に教えてくれたので今後の裁縫を頑張りたいと思いました。

(3年生)今日は久しぶりに裁縫をしたのですが、糸が絡まってうまく縫えませんでした。ですが、もう一回丁寧に外して丁寧に縫ってみるとしっかり縫えたので良かったです。

(1年生)体育の授業で、屋代高校体操をしました。それで、最近体を動かしていなかったので何回かやるうちにいい感じに汗をかいてきて、いい運動になりました。

今、附属中学校の受付窓の前に、花が活けられています。

登校日に、生徒が持ってきてくれたもの。

「立てば芍薬 座れば牡丹 ・・・」という言葉があるように、可憐な姿を見せ、

通る人の目と心を休ませてくれています。

ありがとうございました。

2年生分散登校

5月27日(水)は2年生の分散登校でした。

月曜日の3年生に続き、元気な姿が見られて、本当に良かったです!

【オンライン生活記録より】

(2年生)今日は久しぶりに超重たい鞄と共に学校に行った。学校に行くと、いつもと変わらぬ様子でみんなが笑顔で登校していて本当に良かったし、再度学校の楽しさを実感できた気がする。

(2年生)今日、すごいなぁと思ったことがありました。授業の挨拶を、私のクラスはその係の人がやる決まりです。しかし、今日はもう一方の教室にいたのか、誰が挨拶するの?と先生に聞かれてしまいました。そのとき、ある人がとっさに動いて挨拶をしてくれました。挨拶をするだけのことなのですが、そういうとき、とっさに動けるのはすごいと思いました。尊敬します。私も、尊敬しているだけではなくて、できるようにしていきたいです。

(2年生)今日は久しぶりに学校に行って、皆と会話ができたので嬉しかったです。(この嬉しさは80文字に収められない・・・!!)久しぶりに会って身長が抜かされてたり、追いつかれたり、電車待ちで皆とよくわからない話をしたり、教室の空気に安心したり etc・・・。こんな平凡な日常が早く戻ってほしいです。やっぱり、皆と勉強や生活をするのは楽しいですね!!!

学校の新しい生活様式&花壇の整理&GMLシート紹介

5月22日、文部科学省から「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~ (2020.5.22 Ver.1)」が公表されました。

本校から通知した「5/23学校再開後のコロナウイルス感染症への本校の対応」と結び付け、

「附属中学校 新しい学校の生活様式」(2020.5.25 Ver.1)をまとめました。

教員・生徒・保護者で、感染拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続し、学びを進めていきましょう。

20200525新しい生活様式 学校版.pdf

5月26日、学校の花壇の片付けが行われました。

生徒がいない中、教員が何ができるか考え、片付けと次の栽培に備えた土づくりをしました。雷雨の前の暑い中、学校の環境を考えながらの作業でした。

GMLシートの紹介をします。

(画像の掲載は終了しました)

(1年生)今日は、立体マスクを作りました。ちなみに、このマスクは、初めて作ったので、ぐちゃぐちゃになりましたが、楽しくできたので、良かったです。

(1年生)最近、自粛でどこにも行けず、暇なことが多いです。そこで、下に挙げたチュロスのように様々なお菓子作りをして、普段はできないことに取り組んでいます。

(2年生:マリーゴールドの育成日記)

(3年生)スライドの件ですが、本当は何枚かあります。ですが、PDFにするとおかしくなってしまうため、スクショした一枚をお送りします。

⇒(次回からは、スライドも送れるようにします。)

3年生分散登校&GMLシート紹介

5月25日(月)、3年生は分散登校でした。

健康チェックシートの確認と健康観察。

学校の新しい生活様式となります。

元気そうな顔が見られて、本当に良かった!

課題の回収や配付物。

班活の大会やコンクールの中止についても話がありました。

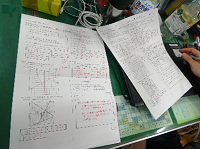

↓理科の課題

↓数学の過去の定期テスト問題

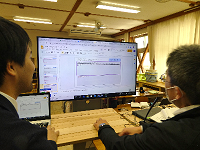

↓授業中の様子

↓掃除の様子。感染症対策としてモップを使うようにしました。

何人かの生徒に聞くと、

「最近、友だちと話してなかったから、久しぶりに友達と話せてうれしい!」

と異口同音に言っていました。

感染拡大防止対策を徹底しつつ、みんなで集う学校の意義を再認識しました。

また、この分散登校を、オンライン学習につなげていきます。

【GMLシートの紹介】(画像の掲載は終了しました)

(1年生:金属についてまとめる)私は最近、GLNの学習として気になった事柄をとことん調べる、ということをしています。中でも特に「金属とは」は力作です。

(2年生:細胞のつくりをまとめる)今日は初めてGMLノートを送りました。しかし、なかなかうまくいかなかったし、画像もあまり鮮明ではないので、次送るときはもっと工夫してうまく送れるようにしていきたいです。

(3年生:弟の音読カードをつくる)音読カードづくりは弟だけでなく、僕の役にも立ちました。なぜなら、僕はこれを作ることでWordの使い方を勉強できたからです。

分散登校となります&GMLシート紹介

今週は、週に一度の授業を設定した分散登校となります。

教室は、名簿番号の前半と後半に分かれ、20名となります。

机の配置や整頓、消毒などの準備も行いました。

玄関のプランターには花も植えられ、生徒の皆さんの登校を待っています。

学校は、生徒がいてこそ。

感染拡大防止の対策を徹底をしつつ、オンライン学習と結び付いた対面授業を行っていきます。

【オンライン生活記録より】

(1年生)今日はLHRがあり、雑談などをしました。そして、みんなの顔が見れて安心したし、一週間後に笑顔で会えるように、残りの一週間我慢しようという気持ちになりました。

(2年生)最近はそろそろ学校が始まることも相まって早く寝るように心がけています。そのおかげでより授業を集中して受けることに繋がって行きました。これからも続けていきたいです。

(3年生)週が明けたら学校は行けると思うと嬉しいし、楽しみです。でも、単元テストがあるのでなんだか複雑な気持ちです。ソーシャルディスタンス心がけて、過ごせたらいいなと思います。

【GMLシート】を紹介します。(画像の掲載は終了しました)

↓1年生:冠着山登山についてまとめています。

↓2年生:力の世界についてまとめました。

↓3年生:エーゲ文明~ポリスの形成(世界史)をまとめました。

「なので」を文頭で使っちゃいけない!?

先日、「なので」を2文目の文頭で使わないで、とお願いしました。

すると、何人かの生徒がその理由を調べたり、考えたりしてくれました。

【オンライン生活記録より】

(3年生)今日は、「なので」を文頭に使ってはいけない理由を調べた。すると、「なので」は接続詞ではなく「連語」で、文法的に正しくないということが分かった。

(3年生)「なので」の「な」は断定の助動詞「だ」の連体形であり、それと共に理由や原因を表す接続詞である「ので」と合わせて使われています。その為、「なので」というのは前の文の理由を説明していて2文で表すことにならず接続詞としては余りふさわしくないのではと考えます。

(2年生)「なので」は話し言葉であるため使ってはいけませんが、最近は家にいる時間が長いため話し言葉ばかり使います。しかし、礼儀は学校へ行かなくても意識をして大切にしたいです。

(3年生)なんで文頭に「なので」を使ってはいけないのか疑問に思いました。そこで、ネットで調べてみたら、「なので」は連語といってそれは文頭に置けない決まりがあるからだそうです。

(2年生)文章の中で接続詞「なので」を使ってはいけない理由を調べてみた。すると、独立した接続詞ではなく、文頭に用いることは誤りらしいので、日本語を正しく適切に使っていきたい。

だから、それが?ということかもしれませんが、

知っていると、どこかで役に立つかもしれません。

いろいろなことに興味をもっていってください。

2枚の写真から~視点を変えると~

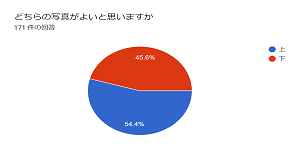

5月18日のgoogleフォームにおいて、2枚の写真を提示し、どちらがいいか投票してもらいました。

↓上の写真

↓下の写真

どちらも国分寺と藤の花が主な素材。でも、視点が変わると、受ける印象もかわってくるようです。

結果は、下のとおり。

上の写真の方が、若干、好まれたようです。

選んだ理由を【オンライン生活記録より】紹介します。

上の写真派

(1年生)きれいな緑と藤棚全体が見え、癒やされます。そして、木の後ろからひょっこり国分寺三重塔のてっぺんまでが見えるのがとても良いです。

(2年生)私は上写真の方が好きです。なぜなら、私は青空と自然の緑が好きで、それに藤棚と三重塔まで揃っているので歴史的な美しさもあると思うからです。

(3年生)下の写真は藤棚が近くて、綺麗によく見える。しかし、藤棚が目立っていて後ろの国分寺三重塔が見づらく感じ、全体的に見ると上のほうが、どちらも、より、良く見えると思った。

下の写真派

(1年生)上記の藤棚と国分寺三重塔の写真は、私は下の写真の方がいいと感じました。何故かというと、まるで藤の雨が降っているように感じられて、とても幻想的だからです。

(2年生)どちらの写真も美しいが、下の写真は手前に藤棚があり、奥に立派な三重塔が見えることで、三重塔が決して目立ちすぎていないことに趣があると思った。

(3年生)藤が上から垂れているのがよくわかり、下の緑が曇り空によく合い、趣が感じられるから。そして、三重塔が藤や木々の後ろにあることで、秘境みたいな感じがでているから。

比喩を用いたり、双方を比較したり、観点をもってみたり…。

理由もそれぞれの視点で書かれていてよいですね。

視点を変えると、様々な見方や考え方ができるようです。

(また、オンラインのgoogleフォームもいろいろなことができそうですね)

学年だよりを掲載します

各学年の学年だよりを掲載します。

オクレンジャーで配信したもの、Googleクラスルームで送ったものと同じです。

よろしくお願いします。

1学年通信005pass.pdf

2学年通信041pass .pdf

3学年通信089pass.pdf

【オンライン生活記録より】

(1年生5/8)今日は、ヘアドネーションのために髪を切り、寄付をできて嬉しかったです。だから、また31センチを、丁寧に伸ばして寄付をしたいと思いました。

(3年生)今日は週の終わりで学年通信が配布され、それを読みました。その中の話題を読んで、自分の中に何が残っているのかと振り返ってみようと思いました。

(3年生)学年通信を読んで、今の状況の中でも選択が行われているんだと分かりました。また、自分の生活を振り返ると自分の興味のあることよりも課題の方に重きをおいていたので適応するだけでなく、方向性選択を行って自分だけの魅力を作って行きたいと思いました。

見れども見えず&GMLシート紹介

「見れども見えず」という話は以前も書きましたが、また、同じことが…。

↓高校保健室前に活けられた「紫蘭」という花

「珍しい花ですね」と養護教諭と話すと、「いっぱい咲いてますよ」とのこと。

すると、・・・

いつも行く寺の庭に、咲いていました!

今までもあった!?

見ているつもりでも、見えていなかったんですね。

GMLシートを紹介します。(画像の掲載は終了しました)

自分の課題や問いにそって、調べたり活動したりしています。

↓(1年生)GW前に、柿渋を塗った調味料置き場を作りました。すると、きれいな色に仕上がったし、調味料置き場も整とんされ、母に喜んでもらえたので、またDIYをしたいです。

↓(2年生:新型コロナウイルスについてまとめています)

↓(3年生)非接触ICカードについて調べたところ、2年理科の範囲の「電磁誘導」が使われておりそんなに難しくないけれど、よくできてると感心しました。

オンライン生徒会ミーティング

オンラインで生徒会のミーティングが行われました。

今回は、3年生の各委員会の役員が作成した議案書を、担当の教員に説明する時間でした。

【オンライン生活記録より】

(3年生)各委員会で顧問の先生と、自己紹介と議案書の確認がありました。そこで、先生に基本的な質問をされたのですが、自信をもって言えないことがあって、だめだなと思いました。学校が始まるまでにちゃんと知っておこうと感じました。

(3年生)委員会の顧問の先生へ挨拶会があったのですが、議案書の変更点も快諾してくれました。しかし、まだスタート地点に立ったばかりなので、これからも委員長という自覚をもって学校をより良いものにしていきたいなと思いました。

登校できない状況ながら、学校をよりよくするために準備している3年生。

できないことが多い中、何ができるか考え、挑戦しようとしている姿に、逞しさを感じます。がんばれ!

「ハトニワ」にあるように高校でもオンライン学習がスタートしています。

生徒の学びを止めない、オンライン学習の広がりや可能性をこれからも探っていきたいと考えています。

希望登校が行われました

18日(月)と19日(火)に希望登校が行われました。

学習面、生活面、図書館、生徒会など、必要な生徒が時間をずらし、登校しました。

↓3年生

↓図書館で本を借りる

↓社会の学習について質問

来週は分散登校です。

オンライン学習と対面学習とハイブリッドで進んでいきます。

メールで質問をくれる生徒がいます。

分からないことなどあったら、電話・FAX・メール等で質問してください。

【オンライン生活記録より(画像付き)】(画像の掲載は終了しました)

(1年生)4月に種をまいた花が、毎日少しずつ大きくなっています。だから、私もこのように、学習面でも生活面でも大きく成長できるよう、一日一日を大切にしようと思いました。

(1年生)最近野菜や花を育てる事にハマっています。写真はペチュニアの仲間で白と紫でとても綺麗ですが終わりが来るのがとても怖いです。(ナスとトマトと大葉とベビーリーフとその他4種類のお花を育てています。)

(1年生)ゴールデンウィークの初めの方に父と一緒にブランコ作りに取り掛かり、三日ほどと、思っていたより早く終わった。そしたら、妹達は気に入ったようで今日ものっていた。

オンライン国語の授業 評論文を書きました

オンラインの3年国語の学習において、ミニ評論文を書き、鑑賞する授業を行われました。

↓書かれた評論文を2つ紹介します。

20200519「ミニ評論文」を作ろう.pdf

自分の結論に向け、具体例を集め、理由付けをして書いています。

【オンライン生活記録より】

・今日は国語の授業がありました。その中で、同級生が書いた類義語の意味の違い(例えば、目標と目的の違いなど)に関する評論文を読み、いろいろな人の意見が聞けて楽しかったです。

これからも、自分の考えに、具体例や理由をつけて、論理的に述べていってください。

【オンライン生活記録より(画像付き)】(画像の掲載は終了しました)

(1年生)写真は、藤の花を写した写真です。ちなみに、この藤の花は、松の木と一緒の所に生えています。僕もこのような藤の花は見たことがありません。

(1年生)以前、叔母が母の日に祖母にプレゼントしたアジサイが真っ白になっていたので、疑問に思い、父に聞いてみました。すると、もとから白いアジサイだということがわかりました。

(翌日のオンライン生活記録に発見が書かれていましたので、掲載します)

以前、叔母が母の日に祖母にプレゼントしたアジサイについて、母は、アジサイではないと言うので、検索してみました。すると、オオデマリだということがわかりました。

(3年生)昨日、家の桜が満開だったので家族と外でお花見BBQをしました。それはとっても楽しかったですがこのことを生活日記に書いてしまったので今日の反省が出来ませんでした..。

初めて画像を付けてみましたが、画質のを悪さに自分でびっくりしました( ;∀;)

オンライン 生徒会役員会

生徒会の活動もままならない状況が続いています。

そんな中、3年生がリモート会議ができないか、生徒自身が考え、

三役会、各委員の役員会などを推進。

意見を交流したり、議案書づくりをしたりしています。

【オンライン生活記録より】

・今日は選挙管理委員会の議案書作成の最終ミーティングがあり情宣活動について副委員長と話し合えたので良かったです。

・校風委員会の年間計画について委員長とはなしをして、乗車マナーの話が出て、乗車マナーを守ることを呼びかけるよりも、今は車内で三密を防ぐことを呼びかけた方がいいのではという意見が出てなるほどと思った。

・清掃委員長と副委員長の私で清掃委員会の議案書について話あったがコロナの影響で変更になるところも多々あった。でも、臨機応変に対応していければいいなと思いました。

また、諏訪清陵高校附属中学校の生徒会担当と本校の生徒会担当も、リモート会議。

現状と今後の情報共有について話し合いました。

今できることを、今だからこそできることを、前向きに考えている生徒と教員です。

オンラインLHR

15日(金)、全学年3時間目にオンラインLHRを行いました。

オンライン学習ばかりでなく、生徒の質問に答えたり、友だち同士で交流したりする時間です。

それぞれの学年に合わせて、

オンラインしりとり、オンラインビンゴ、オンライン生徒会などなど、

工夫を凝らしています。

↓1年生

↓2年生

↓3年生

【オンライン生活記録より】

(1年生)今日は、ロングホームルームで、クラスのみんなとしりとりをしました。やっぱり、みんな長い言葉や難しい言葉が出てきて、すごいなと思ったしとても面白かったです。

(1年生)今日は、久しぶりにLHRでクラスの友達と話が出来ました。そのとき、友達と話すことがとても楽しいことだと分かったので、そういう時間を大切にしていきたいです。

(2年生)LHRでビンゴをやりました。僕は、ビンゴで数字を自由に決められるとき、いつも素数を入れていって余りに5の倍数をいれたりしていますが、全然ビンゴにならなくて不思議です。

(2年生)今日のLHRでは先生がking・gnuの井口さんの教科担任だったと聞きました。僕はking・gnuの大ファンで毎日曲を聴いているのでまた今度先生に話を聞いてみたいと思いました。

(3年生)今日は3時間目が授業ではなく連絡交換を行うLHRでした。そこで感じたのは本当は毎日見るはずの先生の顔を見るだけで勉強のやる気がでることです。

(3年生)校風委員会の年間計画について委員長とはなしをして、乗車マナーの話が出て、乗車マナーを守ることを呼びかけるよりも、今は車内で三密を防ぐことを呼びかけた方がいいのではという意見が出てなるほどと思った。

GMLシート がんばっています

ある生徒のオンライン生活記録です。

力をもらいます。

生徒の皆さんも、手探りの中ですが、オンライン学習を進めており、本当に、大したものだと思います。

さて、GMLシートを紹介させてください。(画像の掲載は終了しました)

?技術・家庭係

↓奥に、以前紹介したGMLシートの実物があります。

↓椅子を製作した生徒も

↓手作りマスも

?理科系

↓タンポポの花を観察

↓イオンとは何かまとめました

③英語系

↓英語の歌を訳した生徒も

④国語系

↓なぞかけをつくりました

↓文法です。接続詞です

⑤保健体育系

↓記憶についてまとめました

↓ブルーライトについて。オンライン学習でも目を休めながら

自分の学びをぜひ、GMLシートに残していってください。

もちろん、必要な時は、ドリル的なものを行っても構わないのです。

メニューを参考に選択したり、自分で考えたりし、自分の学びを「創って」いってください。

オンライン学習 ガイドライン(5.15時点)と4月の取組を掲載します。

オンライン学習のガイドライン(5.15時点)を掲載します。

ご確認ください。

20200515ガイドライン(5.15時点)pass.pdf

オンライン学習4月の取組をまとめました。

保護者の方のアンケート結果も掲載してあります。

よりよりオンライン学習の在り方をこれからも探っていきますので、よろしくお願いします。

20200515 4月のまとめpass.pdf

なお、資料中の「在宅学習期間の学びのイメージ図」「オンライン学習の5ポイント」は4月23日の「附属中活動」に掲載されていますので、ご覧ください。

夢プロジェクト 第3回先輩のお話を聞く会

14日(木)、第3回先輩のお話を聞く会が開かれました。

横断歩道で手を上げる調査・研究を進めている先輩は、

「こんなことでも意味あるのかな、という小さなことでも続けることで大きな成果となる」と語ってくれました。

子育て支援パスポートの事業改善を図っている先輩は、

「小さなことでもつなげられる。アンテナを高くもって」と語り、身近な課題意識から、勉強したくてもできな子どもの支援を考えていると伝えてくれました。

また、「人を大切にすると、人に恵まれる。今、めんどくさいと思っても、いろいろ挑戦して、続けてみて」とメッセージをくれた先輩も。

【オンライン生活記録より】

(1年生)今日の先輩のお話を聞く会で、「興味を持った物にチャレンジしていってほしい」などと聞き、自分も興味を持ったものにチャレンジしよう、どんどんやろうという気持ちになってきました。先輩の話を、いかすことができるといいです。

(2年生)今日は先輩の話を聞く会があった 話の中にあった小さなことを積み重ねることで大きなことになるというようなことを聞いて自分も積み重ねを大切にしたいと思った。

(3年生)私は昨年からの杏を広める活動を卒業研究として進めます。先輩から続けることの大切さや自分たちが主体的となって行動することの大切さを教えていただきました。しかし、コロナの影響でなかなか進められません。活動できるようになった時の準備をしておきたいと思います。できれば高校生になっても続けたいと思っています。

(3年生)わたしは今日の先輩のお話を聞いて、卒業研究頑張ろう、と思いました。なぜなら、先輩が「困ったら初めに戻って考えればいい」とおしゃっていたからで、今外国人観光客がいなくてピンチな私の研究もきっと解決策があると思えたからです。

先輩の話を聞いて、自分だったらなにができるのか。

そんなことを考えながら聞いてくれたようです。

先輩の方々も一歩一歩進んでいっています。

私たちも、一歩一歩、「自分の秤」を見つけて、それを大きくしていきましょう。

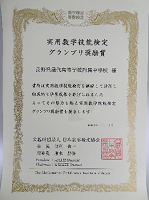

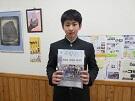

数学検定の賞状

昨年度行われた数学検定において、附属中学校が学校奨励賞をいただきました。

今年度も、積極的な取組に期待します。

また、廊下に賞状を掲示しようと、英語検定の学校賞の賞状を整理しました。

登校した際に見てみてください。

GMLシートがそれぞれの生徒が進めているようです。

3年生の技術を紹介します。(画像の掲載は終了しました)

今後も、自分の学びをGMLシートにまとめていってください。

明日は先輩のお話を聞く会です

明日14日(木)は、夢プロジェクト 第3回先輩のお話を聞く会の計画が行われます。

↓案内のチラシはこちら

20200514夢Pr第3回先輩のお話を聞く会チラシpass.pdf

今回は、何年もかけて自分の課題を探究的に追究してきた先輩3人と、

「探究的な学び」について考えます。

よろしくお願いします。

オンライン生活記録(画像付き)より

また、ゆっくりと見られる、考えられるということもあります。

(画像の掲載は終了しました)

(3年生)今日は久しぶりに、上田の科野大宮社へ参拝しに行ったら、藤の花が綺麗に咲いていました。でも、今までここに藤棚があることに気がつきませんでした。こんな時だからこそ、いつもは忙しくてスルーしてしまっている、素敵な景色に目を向けたいです。

(3年生)私が二年前に植えたどんぐりの木の写真でようやく葉がつきました。このように私も成長できるように今、頑張っていきたいです。 (この木は多分椚で花言葉は「穏やかさ」らしいです。今求められていることですね。)

(1年生)今日は暖かかったので、外に出て、鉢に植えたグラジオラスという花の芽の観察をしました。そしたら、前観察した時より芽が大きくなっていて、すごいなぁと思いました。

(1年生)家の日々草が発芽して嬉しかったです。この花が咲き誇る頃には、仲間と「友情」を深め、多くの人に「楽しい思い出」ができているといいな、と思いました。

こんな時期だからこそ、

多くのことを考え、多くのことを蓄えてください。

学年だよりを掲載します

各学年の学年だよりを掲載します。

よろしくお願いします。

3学年通信087psaa.pdf

2学年通信040pass.pdf

1学年通信004pass.pdf

【オンライン生活記録より】

(2年生)学年通信を読んで、やらされている学習があったことに気が付きました。だから、これからは何のための学習かを自分で理解し、確実に学習を自分の力につなげていきたいです。

(3年生)今日は古戦場野球場??の周りを走ってきました。また、学年通信を読んで私も、何か挑戦しようと思いました。

オンライン生活記録より(画像付き)

昨日は母の日だったので友達と花を買いに行き、可愛い花も見つけられたし、母も喜んでくれたのでよかったです。だから、枯れないでほしいです。

他にも母の日の【オンライン生活記録】です。

・昨日の話ですが。母の日ということもあって、夕飯をつくりました。おいしかったです。

・昨日は母の日だったのでみんなで手作り餃子パーティーをしました。ちなみに餃子の中身は一般的なやつです。でも、とてもおいしかったし、おなかいっぱいになるまでたくさん食べられてよかったです。

暑い日が続きます。蜜と熱中症には気を付けながら、体を動かしているようですね。

【オンライン生活記録(画像付き)】

最近僕は、人のいないところを探して山を走っています。そして、最近は、善光寺の裏山を走ってます。(写真は、地附山で撮った写真)

学校納入金のお知らせ

学校納入金についてのお知らせです。

よろしくお願いします。

保護者あて通知(R2)pass.pdf

オンライン学習再開

先週はオンライン面談が行われました。

2日目の様子です。

↓1年生。ベランダでは、燕もおしゃべりしていました。聞こえたかな。

↓2年生。名簿でメモを見たり、書いたりしながら。

↓3年生。オンライン生活記録の内容を当該生徒に尋ねると、詳しく話してくれました。

【オンライン生活記録より】

(3年生)今日はLHRのみでしたが、友達と話すことができてよかったです。また、最近は空いた時間を使って動画のようなものを作っています。

→完成したら、ぜひ見せてください!

また、演奏している動画を紹介してくれた生徒もいます。ちゃんと見ていますよ!すごいね!

(2年生)2日間、オンライン面談とLHRがありました。そこで、休校期間が長引くけど、みんなのエピソードを聞けて会えた気がして嬉しかったです。

(1年生)今日は個人面談とホームルームが行われ、みんなの顔を見るのを楽しみにしていました。そして、楽しみにしていたホームルームが行われ、みんな元気そうで安心しました。

同じものを見ても・・・

同じものを見ても、どう感じるかは人それぞれ。

見れども見れず、ということもあります。

【オンライン生活記録より】(画像の掲載は終了しました)

(2年生)↓5月5日の空の様子だそうです。「ハロ」という虹色現象。天気下り坂のサインだそうですが。

(1年生)今日、祖母が庭の杏を摘果する様子を見学させてもらいました。杏の収穫時期を身近に感じて、気が付いた時には今度、空いた時間に手伝えるかな、などと思っていました。

↓その時のあんずの様子。手伝いを考えています。

(1年生)今日、少しだけ散歩をしていると、通りがかった公園で桜?を見つけた。だけど今はお花見が出来ないなと思った。

↓その八重桜の様子。八重桜の花は下を向いて、人に様子をよく見せてくれますよね。

(1年生)最近、気温が高くなり、暖かくなり始めました。だから、いつもは、クッションの上で寝ていた愛犬も、冷たい床で寝るようになり、季節の変わり目を感じています。

↓その時の愛犬の様子。愛犬の様子から季節を感じています。

オンライン学習 資料を2つ掲載します

オンライン学習等にかかわって、資料を2つ掲載します。

5月の日程です。5/8現在のものです。

202005095月の予定保護者宛pass.pdf

第3回先輩のお話を聞く会の計画です。

20200509第3回先輩の話を聞く会(保護者通知)pass.pdf

よろしくお願いします。

この3か月間をどう過ごすのか、過ごしたのか

オンライン面談も終え、それぞれの生徒が、感染拡大防止に留意しつつ、それぞれの学びを創り、リズムある生活を送っている様子が伺えました。

交通安全にもくれぐれも気を付け、生活を送ってください。

3月の臨時休業から一斉休業へ。

部分的に登校できたことはありましたが、5月末までの約3か月間。

どう過ごしましたか、どう過ごしますか。

「蓄える」ということを書きましたが、

「つなげる」ということも書きたいと思います。

今までの通常生活と何を「つなげる」か。

今の学びや生活を、なにと「つなげる」か。

どのような形で学校生活が戻るか不透明ですが、

そのときに、今の「学び」や「生活」が「つながる」ことを願っています。

【オンライン生活記録より】(画像の掲載は終了しました)

(3年生)副校長先生にならい、私も家にルームランプが来たのでそれで100キロ走りたいと思います。また、家庭菜園を頑張りたいと思います。

(1年生)私は最近、ヒマワリを育てています。枯れてしまったもののもありますが、残ったものは大きく育ってほしいです。

↓画像も送ってくれました。

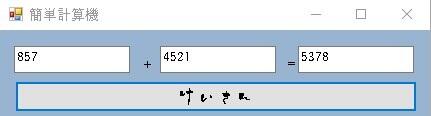

(2年生)今日はvisual studioというアプリを使ってプログラミングをしました。まだ始めたばかりなので簡単な計算機のアプリを作りました。

↓作ったものがこちら。

(3年生)Googleマップを眺めていると近くに古墳が3つあることを知り歩いて探しに行きました。しかし3つとも看板など全く無く跡形もありませんでした。(写真が古墳があったであろう場所です)

↓古墳があったであろう場所!?

オンライン面談1日目

5月7日(木)オンライン面談の1日目でした。

半数の生徒が面談をし、全員でLHRを行いました。

(健康観察と生活記録は、全員です)

↓1年生の様子

担任の先生と話したり、絵を描いてもらったり。

↓2年生の様子

オンラインビンゴを行いました。

↓3年生の様子

テーマに分かれてオンライン座談会。

【オンライン生活記録より】

(1年生)今日、オンライン面談で先生と話をしました。そして、この面談をやったことで僕の不安が消えたのでよかったです。

(2年生)オンラインLHRというなかなか無いであろう体験をしました。それに、久しぶりに友達の声を聞いたり、楽しかったことをきいたりして良い時間を過ごせました。

(3年生)午前中に、クラスメートと話せる機会があった。そこでは、在宅学習期間中に何をしてるかなどのマイブームの紹介などをし、久々に友達と楽しく会話出来て嬉しかった。

オンライン学習 数学 & 何を蓄える?

↓連休前の数学の様子

オンライン授業の終わりに、80字で一時間の授業を要約します。

その要約を、次の時間に活用するというサイクル。

【オンライン生活記録より】(連休前のものです)

今日は前回に引き続き数学の要約の見本にのることができてとても嬉しかったです。私はそういうのは得意ではなかっので、授業の習得を感じると同時に、自信を持つことができました。

↓4棟前の花水木です。

生徒はいませんが、誰に見られなくとも静かにきれいに咲いていました。

花水木も冬にしっかりと耐え、蓄え、

見事な花を咲かせています。

コロナ禍で例年と違い、不安もあるかと思います。

その間に、何を蓄えるか。

コロナ禍が終息したあと、みなさんの笑顔の花が咲くことを願っています。

【オンライン生活記録より】(連休前のものです)

(1年生)今日はオンライン授業最終日でした。(現時点)しかし、ニュースを見ているとコロナの終息はまだのようなので、不安です。

(1年生)今日はとても暑くなりました。でも、外に出られず、外に出て友達と遊べることは、とても幸せだということに気付かされました。

(3年生)今日は5月1日であり、今年も1/3が過ぎます。ですが、おそらく私はのところ1番日の光を浴びていない年であると思います。

(3年生)今日の朝も散歩をして神社にお参りに行きましたが、同じように鈴は鳴らさないようになっていました。だから、改めて事態の深刻さに気付かされました。

(3年生)日本全体が活気がなくなっていてとても寂しいです。また、コロナが収まっても元の生活にはなかなか戻れないと考えると、とてもつまらないです。

明日から、オンライン面談始まります

明日、明後日とオンライン面談となります。

↓時間区分です(一斉メールで送ったものと同じです)

20200507オンライン面談予定pass.pdf

また、来週からオンライン学習が始まります。

朝の健康観察もよろしくお願いします。

↓教務主任から連絡がいかないように気を付けましょう。

↓オンライン学習での自宅での様子を送っていただきました。

しっかりと学習しているようですね。

(画像の掲載は終了しました)

【オンライン生活記録より】(連休前のものです)

(3年生)昨日のニュースで、オンラインで授業をしているのは全体の約5%だと言っていました。そして、ふとそれを今日の授業中に思い出し、私っていい環境の中にいるんだな、感謝しないとなと思いました。(何を基準にいい環境と言うのかはわかりませんが)

(2年生)今日から5月が始まりました。大変だけど、こういう時だからこそ自分で学びを深めることが大事だと思うので、自分で計画を立てながら生活したいと思います。

(1年生)今日はオンライン授業最終日でした。かなりハードな一週間でしたが、新しい「学び」が発見出来てとても良かったなと思います。一週間ありがとうございました。

附属中通信4月号を掲載します

屋代高校附属中学校通信4月号を掲載します。

20200506附属中通信4月号.pdf

本年度、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、

授業公開等が予定通り行えず、本校の様子をお伝えする機会が減っているために作成しました。

屋代高校駅前の掲示板「屋高の窓」に掲示されるとともに、

県内の小学校に配布されます。

本校の様子を知っていただく機会になればと願っています。

よろしくお願いします。

なぜ? オンライン社会の学習から

今日は、5月5日、こどもの日です。

また、二十四節季の立夏でもあります。暦の上では、夏です。

暦の上だけでなく、夏のような日が続きますね。

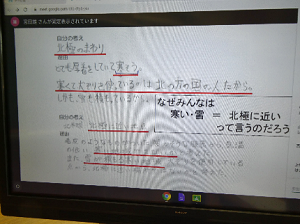

オンライン学習、1年生、社会。

↓生徒から提出された課題を取り込み、紹介

そこで当たり前のように考えてきたことから、世界地図を使いながら学習問題へ。

キーワードを確認して、これから各自で調べて、友だちにも納得できるように考えをまとめます。(次の時間までに)

書いてあることだけでなく、書いてあることを結び付け、自分の考えをまとめていってください。

【オンライン生活記録より】(連休前のものです)

(1年生)緯度が高いほど気温が低くなる理由を「角度」を使って書くことができず悔しかったです。でも、次の授業が楽しみです。(55字)

(2年生)今日の社会では、東北地方について学びました。また、課題で、自分なりにも東北地方のことをまとめているので、さらに学びを深めていきたいと思っています。(75字)

「問い」から始まる学び オンライン数学

連休も中日です。

連休前のオンライン学習、3年生数学。

授業も後半になったころ、チャットに「問い」が!

「台形の横の辺の中点同士を結んでいるというところからAD//MNということがわかりませんか?」

すると、「僕もそう思います」という内容のチャットが続きました。

↓右側がそのチャット。

実は、これは授業中盤で授業者が押さえたところですが、この場面で生徒のものになったのです。

授業者はパワーポイントをその場面まで戻し、生徒に「どうしたらそう言える?」「なんて言えばいい?」などと問いかけながら、この授業の「キモ」の部分をもう一度学び合いました。

チャットで「授業を戻してしまってすみません」とありましたが、そんなことは全くありません。というより、むしろ、ありがたいことですし、これが、授業を「受ける」のではなく、授業を「創る」ということなのです。

知識や単なる思いつきの一次思考から(これももちろん大切です)、整理された二次思考を皆さんは行ったのでした。

この学びを抽象化すると、「定理」と「仮定」ということについて、みなさんは学んだのです。数学だけに留まる学びではありません。

連休も後半に向け、自分の「問い」を大切にして、課題にも取り組んでみてください。

【オンライン生活記録より】(連休前のものです)

(3年生)前回2回取り組んで失敗したカルメ焼きに再挑戦しましたが、また失敗しました。しかし、砂糖の硬さは、今までで一番よかったので成功まであと少し頑張ろうと思います。(80字)

(2年生)問題集だけでなく自分の知りたいことについての学習がたくさんできたと思います。また、今日からずっと気になっていたことの実験を始めてこれからが楽しみです。(77字)

(1年生)今日、母に教えてもらいながら、前に買っておいた布を使ってマスクを作りました。そのため、少し手芸が上手になったような気がして、学んだという実感がわきました。(77字)

オンライン学習 積極的休養も

オンライン学習では、保健の学習も行いました。

「積極的休養」保健の教科書にも載っています。

今回は、僧帽筋(そうぼうきん)、肩甲挙筋(けんこうきょきん)をストレッチしました。

家にいると、体を動かすことも少なくなりがち。

ぜひ、密に気を付けた上で、運動したり、積極的休養を行ったりしてください。

【オンライン生活記録より】(連休前のものです)

(3年生)保護者同伴のもと、往復13Kmもある川中島古戦場に走っていきました。しかし、意外と余裕だったのでいつかフルマラソンをやってみたいです。(4月の走った距離:183Km)(82字)

(3年生)今日は千曲川の河川敷約5㎞を走りました。スキーシーズン中は地上を走る機会が減っていたので少しキツイ時もありましたが、良い気分転換になりました。(72字)

(3年生)運動不足の解消のためにダンスと体幹トレーニングと筋トレをしました!

そうしたら、体幹トレーニングをマットの上でやらなかったので肘の皮がむけて痛いです!(75字)

オンライン学習 理科 そして、5連休へ

1年生の理科では、種子や発芽について学んでいます。

「マツの種子ってどこにある?マツに花はある?」という問い。

↓その時のオンライン学習の画面

その授業があった日、自分で調べた生徒がいました。

↓松かさを実際に観察

「今日は、小学校へマツの観察をしに行きました。それから持って帰ってきた松ぼっくりを分解して種子の数などを調べることもできました。」

(画像の掲載は終了しました)

知識にとどめず、自分の手で、目で、調べていますね。

学びを創っています。

今日から、5連休となり、オンライン学習はありません。

外出の自粛も叫ばれています。

感染防止を徹底しながら、自分の学びをぜひ、創造してください。

【オンライン生活記録より】

(1年生)今日はGW前の最後の授業で、自分の考えを深めることができ、とても良かったです。また、GWに入ってからもGMLシートを活用して、自分から学習をしたいです。(78字)

(1年生)今日もオンライン授業があり、生活リズムも整ってきました。しかし、明日から大型連休なので、3密に気を付けて生活したいです。(61字)

(2年生)GWが始まったらしいが、旅行もなく、班活もなく、ひたすら家にいる。しかし家にいると、見逃していた小さな幸せを見つけられているのではないかと思う今日この頃の私。(78字)

(2年生)明日からGWに入ります。でも、ここで耐えないとコロナウイルスは収まらないと思うのでstay homeを大切に早く収束して欲しいです。(66字)

(2年生)明日からゴールデンウィークに入る。だけど、ダラダラせずに自分で考えた学習を行い、長くなりがちなメディア時間も制限できれば良いと思う。(67字)

(3年生)授業の後に国語の問題をGMLを使って学習した。明日からはGWなので、より時間をかけて自分に必要な学習をしていきたい。今日も最良の日だ。(67字)

(3年生)明日からゴールデンウィークですが、今年は家の中でおとなしくしていようと思います。なぜなら早くコロナウイルスが終息し、また学校に通えるようになりたいからです。気持ちはきっと皆同じだと思うので忍耐強く1週間を過ごしていきたいです。(112字)

夢プロジェクト オンライン第2回先輩のお話を聞く会&図書館

4月30日、夢プロジェクト「第2回先輩のお話を聞く会」が開かれました。

自分の夢、やりたいことをどうやってもつようになったか、そして、夢に向けどう行動してきたのか。

先輩の言葉からは、自分のこれまでに自信をもっている様子が伺えました。

後悔していることも、あれだけはっきりと言えるということは、

それを乗り越えてきた証でもあります。

↓「自分の夢を追う6年間でいい」「ハンドボールで生きていきたい。海外で、ヨーロッパでたたかいたい」後輩に伝えるとともに、自分自身を鼓舞し、前向きに語る先輩。

↓「自分の好きなことをつきつめていく」「自分らしさをだせるようになる6年間であってほしい」手振りを交え、後輩に語り掛けました。

「自分の秤」をもってほしいといつも伝えていますが、

その「秤」をいろいろな場面で見つけようとしていってください。

先輩、ありがとうございました。

【オンライン生活記録より】

(3年生)2回目の先輩のお話を聞く会があり、私にはまだ夢がまだなくて心配していたけど先輩のお話を聞いて安心しました。だから、ゆっくりでいいから自分の夢を見つけたいです。(77字)

(2年生)今日は先輩から、1つのことに打ち込む、そして、一つ一つ目の前のことをこなす大切さについて教えていただきました。なにか自分の中で意識が変わったような気がします。(79字)

(1年生)今日、第2回先輩のお話を聞く会があり、楽しみにしていました。そして、6年間のお話を多く聞くことができ、素晴らしい会だったのでこれからもこの会を行ってほしいです。(79字)

図書館に本を借りに来た生徒。

明日から、5連休。本をたくさん読んでくださいね。

希望する生徒は、学校まで連絡ください。(ご家族の分もどうですか)

オンライン学習 中高一貫校のよさ

中学校の学習は、どうでしょうか?

国語の「のはらうた」の学習。どんな虫なのか、自分の考えをチャットで書いています。

手前は授業者の先生。奥の画面前の先生は高校の国語の先生。

高校の先生は1年生のチャットに対応しています。

中高一貫校ならではのよさです。

1年生のみなさん、附属中学校の学びを、ぜひ、自分の学びにしていってください。

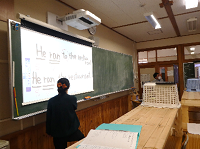

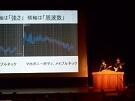

3年生の数学のオンライン。この日は、高校の数学の先生が授業者。

オンライン画面に図をかきながら、問いを投げかけます。

その問いへの生徒の対応を見ながら、学習を進めています。

より専門的なことを、生徒の気付きによって学べるのも、中高一貫校ならではのよさです。

【オンライン生活記録より】

(1年生)今日は、初めて本格的にオンライン授業を3時間行いました。そのため、午前中はご指導をいただき、午後は出された課題に取り組み、充実した日を送ることができました。(78字)

(2年生)数学で式を変形してそれぞれの点をとってから面積を求めました。すると、小学生にやったことが基礎となっていたので、もう一度復習したいと思いました。(71字)

(3年生)地球温暖化を少しでもくい止めるために、クエン酸と重曹で、冷たくなる実験をしました。しかし、二酸化炭素が発生していたため、プラマイ0の結果となりました。(75字)

オンライン学習 資料を2つ掲載します

〇明日行われる「第2回先輩のお話を聞く会」の案内を掲載します。

お時間がありましたら、保護者の皆さまも生徒と一緒に視聴ください。

20200430夢Pr先輩のお話を聞く会②pass.pdf

〇「オンライン学習のガイドライン」(4.29時点)を掲載します。

主に、YouTubeの視聴について加除修正してあります。ご確認ください。

202004229ガイドライン(4.29時点)pass.pdf

自粛が続きますが、春爛漫&図書館

自粛で気分が滅入りますが、屋代高校は春爛漫です。

↓ハナミズキ。白いものは、花弁でなく葉の変容したものだそうです。

↓モクレンでしょうか。紫の花びらが青空に伸びていました。

↓桜!満開!庁用技師さん曰く「(中庭の露頭桜を指さし)3月の始めに咲く桜もある。4月の終わりに咲く桜もある」とのこと。う~ん、深いですね。

学校が再開したら、どこの木か、探してみてくださいね。

【オンライン生活記録より】

(3年生)顔の白色の面積が広いムクドリを見ました。しかし、警戒心が比較的薄い鳥なのに、すぐにどこかへ飛んでいってしまいました。(58字)

家で読む本がなくなり、保護者の送迎で図書館に来た生徒。

(公共図書館も閉まってますものね。)

たくさん本を読んでくださいね。

希望のある生徒は、学校まで連絡ください。

GMLシートの活用

(4月23日「附属中活動」の「在宅学習期間中の学びのイメージ」参照)

GMLシートを紹介します。(画像の掲載は終了しました)

↓数学 三角形の相似の条件をまとめています。

↓理科 天体についてまとめています。

「先輩のお話を聞く会」でも先輩が質問で答えてくれましたが、自分が分かりやすい、使いやすいノートを創っていってください。

【オンライン生活記録より】

(3年生)今日は、3時間授業で先週より短かったです。だから、授業の復習やGMLシートに積極的に取り組んでいきたいです。(54字)

(3年生)数学と社会と英語の授業を受けた。なかでも、数学ではそれほど難しいとは感じなかったが、コツが必要だったので身に付けられるよう教科ノートやGMLで復習したい。(77字)

オンライン授業続いています

今日から、1年生も試行が始まります。頑張っていきましょう。

↓2年 英語。導入ではスペイン語も!?

↓3年 社会。高校の先生も「分かりやすい!」と。生徒の皆さん、どうでした?

↓2年 数学。動画を配信。まさに、教室の授業です。

↓2年 国語。My枕草子を考えました。生徒の素晴らしい作品に、感嘆の声をあげる教員。

【オンライン生活記録】

(1年生)今朝は千曲中央公園ではなく森将軍塚を登った。なぜなら、桜や小鳥のさえずりなどの自然にふれながら、たくさん汗のかける運動をしたかったからだが、やっぱり大変だった。(80字)

(1年生)今日、新聞を読んでいて疑問に思い、実験動物としてのrutとmouseの違いを調べました。すると、思ったよりはっきりした違いがあり、驚きました。(65字)

先週の職員室の様子とモップ

先週の職員室の様子です。職員室での人との接触を80%削減に向け取り組んでいます。

(4月23日「附属中活動」参照)

↓閑散とした職員室(3人しかいません)

早く学校が再開できるように、自分の、大切な方の命を守るために、

真剣に感染拡大防止に取り組みましょう。

モップです。

感染拡大防止のため、素手で雑巾がけをしないで、モップに雑巾を付て行います。

とりあえず、学年ごと掃除分担した先生方が使用します。

【オンライン生活記録より】

(3年生)今日の数学の授業では、映像授業になってから初めて本当に分からない問題に出くわしました。しかし、気軽に友達に相談することもできず苦しんでいたら、チャットで「わかった!」とコメントし少しずつヒントを出してくれる人がいて、お陰様で理解することができました。(130字)

(1年生)重点的に数学の学習を頑張り、理解するぞという気持ちで取り組みました。すると、かなり疲れたけれど、終わった後、すっきりとした気持ちを感じることが出来ました。(77字)

オンライン学習あれこれ

今週は、3年生がオンライン学習本格実施、2年生が試行でした。

↓国語です。高校の先生も来て、一緒に見たり、考えたりしています。中高一貫校ならではのよさです。

↓授業の始まりには、学年職員で参加生徒を名簿に確認。全員に〇がつきました。

↓タイプCのオンライン授業。課題が提示され、自学自習で進めています。

↓1年生のオンライン学習の準備の様子。来週から1年生も、試行が始まります。楽しみにしていてください。

【0424オンライン生活記録より】

(3年生)国語の授業ではマイ漢文をつくり、漢文の学習や、いろんな名言を知ることができた。また、授業の復習もノートにしっかりと書きこむことができた。(68字)

(3年生)今日はインターネットでタイピングを練習したのですが、S~Eの中で僕はD+でした。しかし、僕の母がやったところ、A-だったのでぼくも頑張りたいです。(71字)

(2年生)今日も昨日に引き続きオンライン授業でしたが、充実した学習ができました。また、僕は今家でマリーゴールドを育てているのですが、その世話もしっかり欠かさずできました。(80字)

(1年生)今日は、朝ご飯にホットケーキを焼いたり、スケッチブックにイラストを描いたりしました。しかし、明日からの読む本がなくなってしまい、少し心配です。(71字)

【オンライン】第1回先輩の話を聞く会

23日(木)、オンラインによる第1回先輩の話を聞く会が行われました。

先輩は、本校の1期生で現在、大学3年生の方です。

(職員には、先週お話してもらいました。「附属中活動」4月17日参照)

今回は、全生徒向けです。学年担当のカメラを用意し(つまり、3台)、

それぞれ自分の学年で接続。それぞれの画面で視聴しました。

↓副校長室がスタジオに。部屋に入る人数を減らし、換気をし、距離を保ちながら行いました。

↓「3年間、基本的なことを続けていた」

「教わったり、教えたり。仲間が刺激になった」と語る先輩。

↓「担任の先生に言われた『附属中に入ったからって特別じゃない』という言葉が心に残っています。附属中に入っただけで終わってほしくない。学習も班活も、存分に自分のものにしてほしい。」先輩からの熱いエール。

誘惑に負けるタイプだったから、リビングで学習した、とも。

また、燃え尽き症候群になりがちだから、基本的なことを続けることも意識したとのこと。

自己理解ができているのですね。

【生徒の感想~オンライン生活記録より~】

(3年生)午前中の授業中にまとめきれなかったものを後でやればいっかーと思い、そのままにしておいた。しかし、先輩さんのお話を聞き、急に罪悪感がわいたので、ちょっとやってきます。

(2年生)先輩の話を聞いていろいろなことが分かった。とにかく一番感じたことは一つ一つ大切にやっていくということが大切だと思った。

(1年生)今日、1期生の先輩から中学校生活についてお話をいただきました。「昔から優秀だったのだろうな~」と思っていましたが、失敗談を聞き「あまりかわらないなあ」と思ったと同時にもっと「私もべんきょう頑張ろう!」と思いました。

素敵な先輩がたくさんいます。身近な先輩をコンパスに、自分なりの道を切り拓いていってください(自分の秤をもっていってください)。

オンライン学習 資料3つを掲載します。

○「在宅学習期間中の学びのイメージ図」を添付します。

「在宅学習期間」(一斉休業期間)ですが、今まで通り、自ら学びを創っていってほしいと願っています。

20200422在宅学習期間中の学びのイメージ図pass.pdf

○「オンライン学習の5ポイント」を添付します。

この5点を意識してオンライン学習に取り組んでいきます。

20200421オンライン5ポイントpsaa.pdf

○「中学校職員室の人との接触80%削減」を添付します。

自分の身、大切な人の命を守るため、我々教員も気を付けていきます。生徒の皆さん、保護者の皆さんも、感染拡大防止を徹底してください。

20200422中学校職員室人との接触80%削減pass.pdf

附属中学校の生き物たち・オンライン授業2年生の試行へ

↓燕たちは、生徒のいない学校だけど、例年のようにやってきました。

↓鳩も、例年のように、巣を作ります…。

↓昨日の朝、庭のパンジーと青空と校舎が輝いていました。

春、ですね!3密には気を付けながら、外に出て動きましょう。

午前中のオンライン授業は、2年生の試行も始まりました。

↓2年生 数学 サブの先生がチャットなどを確認しています。

午後には、オンラインでの「第1回先輩のお話を聞く会」の試験配信が行われました。

↓見えているか、聞こえているかのチェックをしている様子

本日23日、14:30から「聞く会」を行いますので、10分前には、接続を完了しておいてください。詳しくは、20日付けの通知や22日のオクレンジャーをご覧ください。

オンライン学習について(連絡)

「オンライン学習のガイドライン(4月22日時点」を掲載します。

202004227ガイドライン(4.22)pass.pdf

「オンラインでよくあるトラブル」を掲載します。

オンライン学習でよくあるトラブルの件pass.pdf

よろしくお願いします。

学習指導日2日目

4月21日は、半分の生徒の学習指導日でした。

分散登校を更に進めるため、早朝より学校を開放。

電車も、生徒に聞くと、混んでなかったそう。

↓数学の確認テスト。先週の在宅学習期間の学びの様子を確認。短いスパンで定着を確認して、フォローしていきます。

↓社会の課題プリント。生徒もしっかりと調べて書いてありました。教員も、一人一人に下線を引き、コメントをつけました。

オフラインでも、生徒の学びを把握し、その生徒の指導に役立てていきます。

↓Chromebookの授業の様子。真剣に取り組んでいました。

2年生もオンライン授業が始まります。

慌てずに、進めていきましょう。

オンライン学習も、「学びを創る」「問いをもつ」ということは同じ。

問題を解決しつつ、一歩一歩進めていきましょう。

学習指導日1日目でした

先週、学習指導日を迎えるにあたって、消毒はもちろんのこと、

校内の清掃も先生方によって行われました。

↓教室に掲示された注意事項。全員で心がけました。

先週の在宅学習の振り返りをして、3年生に続き、2年生も始まる今週のオンライン学習の見通しをもちました。

オンライン学習について

先週は、3学年がオンライン学習の試行をしました。

生徒の皆さんも、ありがとうございました。

成果と課題を検討しながら、今週は、2年生も行っていきます。

教員も試行錯誤をしながら進めています。

(「走りながら考えています」「考えながら走っています」)。

本日、「附属中学校のオンライン学習のガイドライン」も配付しました。

豊かな「学び」が継続されていますが、

ネットですので、大きなトラブルにもつながりかねません。

細かいこともありますが、どうぞ、ご理解、ご協力をお願いします。

【先週のオンライン学習の様子】

↑理科 絵本を使いながら原子についての学習。高校の理科の先生も含め、4名の理科の先生が。一貫校ならではよさです。

↑社会 海外の出来事と日本の出来事の歴史的なつながりを学びました。

↑指定された動画を見て、その感想を英語で書きました。

賞状伝達・TV会議

学習指導日(登校日)に、賞状伝達が行われました。

統計検定4級(活動賞)の受賞です。(附属中活動3/13参照)

おめでとうございます!

統計のテーマは、日常にあります。

在宅学習期間にも、取り組んでみましょう。

諏訪清陵高等学校附属中学校の先生と、県教育委員会学びの改革支援課の指導主事とテレビ会議を行いました。

テーマは、オンライン学習について。

情報交換し、県の学びも進めていきます。

昨年度、県内公立中高一貫校の生徒交流も始まりました。

TV会議も、生徒交流に活用できます。

先輩(卒業生)のお話を聞く会&オンライン学習の様子

4月16日、いわゆる「三蜜」にならないように配慮しながら、

先輩(卒業生)の話を聞く会が開かれました。

1期生の生徒さんです。

吹奏楽班も一生懸命に取り組み、学業にも一生懸命に取り組んだ様子を語ってくれました。

「先生と生徒の関わりが深い、手厚いのが、附属中学校の強みだと思います」

「自分が説明できるくらい、納得できるまで、考えた。鵜呑みにしない」

「自分に必要なことを考えて、集中してやった」

などなど、「自分の秤」をもっているなあと感じるお話でした。

先輩の姿から、たくさんの「学び」がありました。

【3年生のオンライン学習の様子】

↓国語 指文字の意味について、グループで交流しました。

↓理科 地球儀を動かしながら公転について学びました。

↓この日、郡内の中学校の先生方が、参観に来られました。

チャットの在り方などの意見ももらい、ありがたかったです。

3年生オンライン学習④

3年生のオンライン学習も2日目となりました。

英語では、受け身の学習を。

途中で、確認の問題も出され、それに答えていました。

数学の授業は、前日の授業で生徒がもったそれぞれの考えを基に行われました。

↓教員の教材研究のプリント(何枚にもなっています)

↓次の授業者や数学の教科会で、生徒の皆さんの考えなどを見合って次の展開を考えています。

我々教員も、どんな形のオンライン学習がいいかという正解のない問題に向かい、

その最適解、納得解を、それぞれのがんばりと、協働的な取組で、導き出そうとしています。

生徒の皆さんも、もっとこうしたらいい、というアイデアを出してください。

ともに「学び」を創っていきましょう。

3学年でオンライン学習開始③

3時間目は、数学。

「2つの三角形は、なぜ相似といえるのだろうか?」

↑生徒の皆さんが見ている画面は、こんな感じです。

↓教室では、こんな感じです。

スライド機能を使い、自分の考えを表しました。

その考えを把握し(↓PCで確認中です)、その考えをつなげて、

上のように黒板にまとめています。

生徒の考えを把握し、位置付け、深めていく。

普段の授業と同じことなのです。

3年生の皆さんの、学びへの取り組み、すばらしいです。

いろいろな課題もありますので、検証しながら、進めていきます。

よろしくお願いします。

3学年でオンライン学習開始?

2時間目は、理科です。

作成したPPで、宇宙のきれいな画像を送ることができました。

また、色の違うボールを使い、衝突の説明も。

生徒からは、

「かけっこの外側が速く走るのと関係があるのでは」

という気付きも。

(3枚目の写真。そんな気付きや質問をフリップを使って授業者に紹介しています。)

PCの向こう側の生徒と共に、「学び」を創ろうとしています。

3学年でオンライン学習開始①

在宅学習時間期間(休校措置)です。

4月14日、3学年でオンライン学習の試行が始まりました。

1時間目、英語。目的語と補語の学習。

チャットのコメント(3枚目の写真、右側)には、

「目的語と補語の簡単な見分け方はありますか?」

という質問も。教員が、その質問を取り上げ、説明します。

また、こんなコメントも。

「辞書で調べたら、経営 runとあったのですが、ちがうのですか?」

家で、辞書を引いているのですね。

PCに向かって話すのは大変なことですが、

PCの向こう側に生徒80名が学んでいることをイメージしてオンライン学習を行っています。

写真コンテスト入賞&オンライン学習に向け

第9回週刊うえだ「写真コンテスト」において、高校生以下の部で、本校生徒現2年生男子が見事、入賞しました!

「四阿鮮麗」というタイトル

「青空と、巫女さんの赤・白の衣装のコントラスが気に入っている」とのこと。

心が晴れ晴れする写真ですね!

おめでとうございます!

わずかな登校日ですが、Chromeブックの活用について、授業を行いました。

↓2年生の様子

在宅学習期間(休校措置)において、どんな活用ができるか、探っていきます。

まずは、年度末に試行をしている、3年生でオンライン学習を始めていきます。

整理と整頓

附属中学校の印刷室の片づけを行いました。

入らないものを捨てる「整理」

必要なものをいつでも使えるように整える「整頓」

同じ印刷室なのに、違う印刷室のよう。

同じ場所(もの・こと)でも、「整理」「整頓」すると、

まったく違った場所(もの・こと)になるのですね。

学習指導日に図書館に行こう

↑4月9日の朝、図書館の様子

1年生も、すでに何冊か本を借りている生徒もいます。

2年生、3年生には、本を抱えて廊下を歩いている人もいます。

(昨年度の多読賞については、3/18の「附属中活動」参照)

在宅学習期間に読む本を、ぜひ、学習指導日に借りてみてください。

在宅学習期間前の1日の様子①

本日から、在宅学習期間が始まります。

生徒の皆さんにとっては、いよいよ新しい学年で授業が始まるという時に、

大変残念なことでしょう。

我々教員も、どんな授業を、どんな学びを、

生徒と創っていくか楽しみにしていただけに、とても残念でなりません。

在宅学習期間前の1日の様子を紹介します。

高校棟の探検をする1年生

↑コロナ対策で開いた扉から、静かに授業も見ていました。

1棟が「きれい」と感激していました。

↑「一人できたら、迷っちゃうかも」とのこと。

中高一貫校ならではですね。

↑副校長室前の「カーブ定規」を見る1年生。

「自分の秤をもつ」ことを大事にしてください。

3年生の活動より

昨年度の2年生の活動の様子は、この「附属中活動」でもお知らせしてきましたが、3年生になり、活動もますます進んでいるようです。

地元大豆島の巴錦のパンフレットを作成した2人。

今まで聞き取りなどで調査したことをまとめたそうです。

これは、デモ版で、今後厚紙に印刷し、様々な場所に置き、紹介していくそうです。

前畑の土の手入れ。オリジナルなサツマイモをつくるそうです。

土からのこだわり。

自分たちの環境を、自分たちで考えてよりよくする活動。

感謝の気持ちを持ちながら。

生徒会活動。清掃委員会が掃除分担場所を確認しています。

見えないところでの仕事も、3年生、よくやっています。

附属中学校の最高学年の3年生。

今年度の活動にも期待しています。

放送による対面式

放送による対面式が、4月7日に行われました。

生徒会長(高校3年生)の挨拶や応援団のエールの後、

新入生代表の挨拶が。

中学校の新入生を代表して、1年の女子生徒が挨拶しました。

「3学年でなく6学年分の先輩や仲間がいる幸せ」に感謝するという言葉がありました。

↓放送室でマイクの前での挨拶の様子

テニスコートの横の桜も満開です。

幸せな中学校・高校生活を送ることを願ってやみません。

1年生も昼食開始

4月7日(火)、1年から3年までそろってのスタートです。

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策も、生徒の皆さんの協力により、進めていっています。

初めての昼食も、間を空けて、対面せずに。

LHRでは、係や委員会も決めました。

↓入りたい係に挙手をする生徒

感染症対策をしつつ、中学校の活動を進めていっています。

令和2年度入学式

本日、4月4日、令和2年度の屋代高校・附属中学校の入学式が行われました。

午前中、3月23日に附属中学校を卒業した生徒も、屋代高校に入学。

中高一貫校ならでは光景です。

こちらは、午後。

附属中学校1Bの生徒のみなさん。

1Aの生徒のみなさん。(奥)

宣誓。高校生の代表とともに、附属中学校の代表生徒も宣誓。

「高い志をもった仲間と共に」立派な宣誓でした。

1AのLHRの様子

1BのLHRの様子

例年とは違う入学式でしたが、生徒のみなさん、保護者のみなさんのご協力により、無事に、そして気持ちを新たにする入学式になったと思います。

9期生のみなさんのこれからの活躍を期待しています。

9期生の入学式

本日、4月4日は、9期生の入学式です。

屋代高校・附属中学校の入学式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加人数を減らした関係で、午前と午後の2回行います。

中学校は、午後の部です。

はためく校旗のように、逞しくかしこく成長することを望みます。

この学び舎を中心として、多くの他者と豊かな「学び」を創造してください。

1年生の教室です。飯綱山・戸隠山も見えます。高い志をもって!

ご入学、誠におめでとうございます!

一か月ぶりの登校 令和2年度前期始業式

4月3日、臨時休業をはじめた3月3日から、一か月ぶりの登校です。

学校に、生徒の姿・声があふれることは、

当たり前のことですが、うれしいことです。

しかし、新型コロナウイルス感染症が収まったわけではありません。

対策をきちんとしていきたいと思います。

生徒の皆さんも、朝の検温等、お願いします。

教室の前と後ろのドアも開けたまま。

窓も開け、換気を徹底します。

入学式に備え、一年生の下駄箱を掃除する2年生。

久しぶりに会った友との会話。

対策をしっかりと行いながら、本年度も豊かな学びを創っていきましょう。

転退職される先生方と

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、離任式も行えませんでした。

附属中学校では、5名の教職員が転退任します。

在校していた3名の先生方に、

残留職員で手作りした色紙を贈りました。

それぞれの地で、附属中学校で培った力を、思う存分発揮していただきたいと思います。

これまでの、附属中学校でのご尽力に感謝です。

最後に、先生方全員で記念撮影。

祝 ご卒業

真っ青な空に三旗がはためていていました。

玄関には立て看板が。

卒業式でありながら、久しぶりの登校だった3年生。

会場も準備万端。

入場し、立っている姿も立派なものでした。

一人一人の呼名は行い、自分の名前をよばれたら、

すっと立ち、正面を見据えていました。

各クラス代表の1名が卒業証書を受け取りました。

校長先生の式辞を真剣に聞いています。

「地域を学ぶ中学生から、世界を学ぶ高校生へ進化してほしい。

『素心』と『深考』(学年だより名)を大事にしていってほしい」

という力強いメッセージをもらいました。

退場時は、高校・中学校の先生方が送ってくれました。

そのあと、記念撮影。素敵な仲間たちです。

各学級でのLHR。中学生としては最後のHRです。

温かな中にも決意と、別れを惜しむ気持ちがあふれるいい時間でした。

(黒板は、在校生の有志が黒板アートをしてくれました。ありがとう!)

実り多い中学校生活だったことがよく分かりました。

「自分の秤」をもち、これからのさらなる飛躍に期待しています。

本当に、本当に、おめでとうございます!

そして、ありがとう!

6期生 卒業証書授与式

祝!6期生 附属中学校卒業証書授与式

本日、令和2年3月23日は、6期生の卒業証書授与式が行われます。

卒業生の皆さん、保護者の皆さん、誠におめでとうございます。

廊下に掲示されたお祝いのメッセージ。

小学校の先生をはじめ、多くの方がお祝いしています。

同窓会長、中学校PTA会長からの祝辞の冊子。

卒業生に配付されます。

流しに活けられた桜もお祝いをしています。

教室の黒板には、お祝いのメッセージ(アート)が。

朝陽に輝く校舎のように、6期生の未来も「自分の秤」で輝くことを願っています。

ご卒業、おめでとう!

卒業式の準備

来週の月曜日の卒業式に向け、一昨日、準備を行いました。

例年とは違う卒業式。

保護者の方も来賓の方も参加できませんが、

教職員で心を込めて卒業生を送りたいと思います。

体育館入口から見える1棟校舎前の露頭桜も満開で、

卒業生を祝っているかのよう。

3年生の廊下には祝電が所狭しと掲示されています。

ありがとうございます。

教室(クラス)の黒板もお楽しみに。

体調を整えて、卒業式を迎えてください。

電話連絡と新聞掲載

3月17日と18日は、学年職員が全生徒に電話連絡をさせてもらいました。

久しぶりに聞く生徒の声が、元気そうで何よりでした。

自分で時間ややる量を決め学習に取り組んでいるという声や、

料理に挑戦しているという話などが聞かれました。

大変な時間かとは思いますが、

一人一人が工夫し、有意義な時間に変えていってほしいと願っています。

何かありましたら、何なりとご連絡ください。

さて、「ちくま未来新聞」に2年生が執筆するコーナーができました。

題して、「市外の生徒から見た千曲市の魅力」。

今回執筆した2年生男子の言葉。

「今は、イベントなどができなくなっていて、2年生の活動のPRができていない。だから、新聞などでもっと連載してもらったりしてPRできたらいい」

次回は、別の生徒が執筆するそうです。

早く、これまで通りの活動が進められることを切に願っています。

図書館からの景色

大荒れの16日の天気でしたが、翌日の17日はこんなにきれいな景色を創り出してくれました。

3棟4階の図書館からの景色です。

白く輝く飯綱山。ちょこっと頭を出している戸隠山。

寒い朝に凛とたたずんでいました。

目を下に向けると、朝陽に輝く中学棟が。

生徒がおらず静かなことが残念でなりません。

学年に一人渡される「多読賞」。(写真は1年生)

「これからもどうぞ図書館をお楽しみください」

卒業生へ贈り物

3月16日は、季節外れの雪となりました。

一気に真っ白になった校舎の様子を撮影しようと思いましたが、

あっという間に一日が過ぎていきました。

千曲市更生保護女性会のみなさまから、卒業生へ贈り物をいただきました。

全員にメッセージカードと栞を手作りしていただきました。

メッセージカードには、「一番大切なのは自分のいのち」と書かれ、

全ての命を大切にしてほしいという願いが込められています。

また、栞には一言と色紙のお花が漉いてありました。

中学3年生を想い、一つ一つ作っていただいたのです。

来週の卒業式に卒業生にお渡しします。

顔は知らなくても、よき成長を祈っている方々がいらっしゃいます。

本当にありがたいことです。

中学棟2階のワックスがけ

先週1階のワックスがけをしましたが(3/10の「附属中活動」参照)、

今回は2階のワックスがけです。

通常、清掃委員会が中心となってやってくれるのですが、

臨時休業ですので、教員がやっています。

水拭きも、少人数なのでたくさんかけないといけません。

時折、水平に見て、塗り残しがないか確認しながらワックスがけ。

生徒の皆さんが、登校したとき、

きれいな校舎であるように準備しています。

明日、明後日と通常でしたら登校日でした。

2日間で、学年教員が電話連絡をさせていただきますので、

生徒が対応できるよう、お願いします。

統計検定4級 受賞

2年生男子1名と1年生女子1名が、「統計検定4級(活動賞)」を受賞しました!

おめでとうございます!

賞状伝達が行えないのが残念ですが、登校再開後にお渡しします。

これは、統計グラフコンクールに応募された多数の作品の中から選ばれて全国中央審査会に出品された人に贈られています。(11/25・11/29・12/17の「附属中活動」参照)

これからの高度情報化社会、自ら問いを立て、それに沿って確かな情報やデータを集め、それらを分かりやすく表現して他者に伝えることは、ますます重要になってきます。

この休業中も、統計学的なことにも取り組めるといいですね。

長野市立長野中学校 東北修学旅行発表

先月開催予定だった令和元年度の附属中学校総合文化発表会。

県内の公立中高一貫校が互いの学びを発表する場も予定していたのですが、残念ながら中止になってしまいました。

長野市立長野中学校では、3年生が東北修学旅行について発表してくれる予定でした。

プレゼンの一部を紹介します。

陸前高田の桜ライン311の見学の様子。

大川小学校での様子。佐藤先生のお話も聞いたようです。

(事前から学習や交流をして行ったそうです)

仙台市の荒浜慈聖観音像。グループに分かれ、見学したそうです。

多くのことを感じ、学んだ様子が、パワーポイントからも伝わってきました。

昨日の3月11日は、特別な思いで迎えたことでしょう。

今後も、情報や思いを交流し、

互いに高め合ったり深め合ったりしていきたいと思います。

身のまわりの春

高校校長室前の「木瓜」。

高校国語科の何某先生が手入れをされています。

紅白のきれいな花を咲かせています。

中庭の露頭桜です。

2本ありますが、かなりの咲き具合です。

ふと見つけた福寿草。

撮影は夕方なのでつぼんでいますが、昼間は開いていたでしょう。

記録的な暖冬でしたが、春がくるとやはりうれしいものですね。

植物も春を待っていたようですね。

今日は、東日本大震災から9年。

あの時、何をしていたでしょうか。

そして、今、私たちにできることは、何でしょうか。

温かな一日

屋代高校の玄関前の梅の小枝です。

大きくつぼみが膨らんでいます。

受検生のそれぞれの花も、大きく咲きますように!

中学棟の1階廊下が光っています。

教員がワックスがけをしてくれたおかげです。

その前日には、雑巾で水拭きをしています。

生徒の皆さんが登校したときにきれいな校舎であるように心がけています。

合格を目指して 検討を祈ります

先週の金曜日、3期生の生徒が大学合格の報告に来てくれました。

お世話になった附属中学校の先生と話をしたのですが、

別れ際に

「附属中学校でよかったです!」

と爽やかに言ったのです。

うれしいし、ありがたい言葉です。

玄関の雪かきが片付けられ、倉庫に仕舞われました。

シーズン中(使用は1回のみでしたが…)、いつもきれいに整頓されていました。

先輩生徒の手作りの雪かき置き場のおかげです。

寒い冬のあとに、温かい春がやってきます。

中学3年生の受検生の皆さん、

明日は落ち着いてがんばってください!

税の作文 入賞!

令和元年度 中学生の「税についての作文」入選作品集が届きました。

本校では、2年の生徒一名が、

長野県租税教育推進協議会長賞を受賞しました。

おめでとうございます!

受賞作文はこちら↓

長野県租税教育推進協議会長賞2年AM.pdf

自分が税により権利を享受していることを述べ、今後納税の義務を果たせる大人になることが、将来を担う人間を育てていくことにつながるとまとめています。

臨時休業中に、身の回りの税について考えてみるのもいいかもしれませんね。

続けること

1年生の皆さんが、今年半年お世話になった学年の数学の先生に寄せ書きを渡してくれました。

突然の休校というさなかに用意し、渡してくれました。

数学の授業のこと、天文班のこと、雑談のことなどなど。

一人一人が丁寧な字で心を込めて書いています。

コンテナ室前の流しに飾られた椿のつぼみ。

そんなさりげない心配りをしてくださる大先輩の先生です。

(1月22日・1月8日の附属中活動参照)

私も、先生に「続けることは大変なことです。副校長先生、よくやっています」

と言われたことを心の糧にしています。

ちなみに、2月も目標である月間110kmを走りました(113.5km)。

小さなことでも続けていれば、大きなものになります。

臨時休業中ですが、自分の「続けること」を、しっかりと続けてくださいね。

高校3年生(3期生) 懐かしむ

3月3日の卒業式のあと、中学棟に卒業生(3期生)が訪れました。

↑班活動紹介の掲示を見て。「これ、俺らの時から作ったんだよね」

「まだやってるんだ」と嬉しそう。

↑「ハンド、テニス、がんばってんなあ」

「かんてんパパ賞なんて、おいしそうー」

後輩の活躍を喜んでいました。

↑教室に入ったとき。

附属中学校時代が思い出されたことでしょう。

↑教室内に入ると、「なつかしー」の声。

「俺らの時はさー」と話が盛り上がってました。

(附属中生へのメッセージ)

・真面目な話をすると、英数はやっといた方がいい。

・バードランドはいい教材だから、一貫生は英語は強い。中学で英語を苦手にすると、ヤバい。

・本を読むことが大事。後になって感じる。

・怒られても気にしない。

・いい環境に恵まれている。

このあとも、校舎内を回って懐かしがっていました。

みなさんの幸多からんことを祈っています。

また、いつでも遊びに来てくださいね!!

昨日は、屋代高校の卒業式でした

昨日、3月4日は、屋代高校の卒業式でした。(詳細と式辞は、ハトニワやInformationをご覧ください。)

卒業生のみなさん、保護者のみなさん、おめでとうございます!

正門前には校旗もひるがえり、卒業生の門出を祝っているかのようでした。

附属中からの一貫生も6か年の教育課程を終え卒業です。

附属中・屋代高校で学んだことを自信とし、

大きく羽ばたいていってください。

↓同窓会からの花輪です。多くの方に支えられていますし、

今度は皆さんが後輩を支える側になります。

↓バスケットボール班の顧問の先生に挨拶に来た卒業生。

高校卒業式

祝 ご卒業!

3月3日、本日は屋代高校の卒業式です。

縮小版とはいえ、お祝いの日です。

附属中学校からの一貫生にとっては、6年間の卒業でもあります。

附属中学生は参加できませんが、3年後、4年後、5年後をイメージして、

自宅で、心を込めて送ってください。

本当におめでとうございます!

(↓高校3年生 哲学カフェにて)

突然の最終登校日

3月2日、本日が突然ですが、本年度の最終登校日となりました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、生徒の安全のため致し方ない面もあるでしょう。

先週の総合文化発表会の校内開催も中止となりましたが、

講義室前の廊下に、美術班と書道班が、

心を込めて制作した作品を掲示してくれました。

自分たちの活動に自信と誇りを持ち、

粛々と準備している姿が印象的でした。

また、慌ただしい中ですが、多くの生徒がその作品を見ている姿もよかったです。

自分のやるべきことを、やれることをきちんとやる、

生徒の姿はそれを物語っているようでした。

総合文化発表会は中止されましたが

本日開催予定の総合文化発表会は中止されました。

(生徒の生活記録より)

対岸の火事だと思っていたことが、自分の身にも迫っていて驚いています。

今までみんな一生懸命準備していたので、ショックです。

でも、何か学べるいい機会だと思って頑張ります。

とても残念で、悔しくてなりませんが、

生徒のみなさんの取り組んできたことがなくなるわけではありません。

色あせることはありません。

戦争に関する学習を発表する予定だった生徒たち。

講師の上山田ホテルの大女将さんに、発表内容を確認に行った時の様子です。

正確な情報と自分たちの考えの方向を、最後までしっかりとさせようとしていました。

3年生2人が制作してくれた諏訪清陵高等学校附属中学校の紹介動画の一部です。(2月25日の「附属中活動」参照)

テロップを全編にわたり入れ、

①生徒会の挨拶?甘味料の研究発表③宇宙エレベーターの試作発表

の様子を、12分ほどにまとめてくれました。

また、長野市立長野中学校からは、

3年生の研究発表プレゼン、東北修学旅行プレゼンを

同じ会場で聞き合う予定でしたが、こちらも残念でなりません。

あんずホールが台風の影響で使用できなくなり、

秋から、教員も代替場所について奔走してくれました。

また、生徒の移動に関しては、同窓会からもご援助を快諾いただきました。

生徒はもちろんのこと、色々な方の思いのつまった総合文化発表会だったのです。

でも、生活記録で生徒が言っているように、「何か学べるいい機会」にし、

これまでの培ってきた力と今回のことで学んだこと、感じたことを糧にし、

さらに成長していってくれることを願っています。

同窓会からのお祝い・知の甲子園の様子

同窓会からお祝いをいただきました。

本年度の「地方創生政策アイデアコンテスト」において関東経済産業局長賞を受賞した2年生2人に授与。(11/18「附属中活動」参照)

同窓会の皆様、ありがとうございます。

2人は現在、自分のテーマ「東御市のくるみ活性化」「自動車の空気抵抗」について調査・研究しているそうです。

2月22日に行われました「知の甲子園」の様子です。(2/22.20「附属中活動」参照)

高校生、大学生に交じり、見事4位!

おめでとうございます!

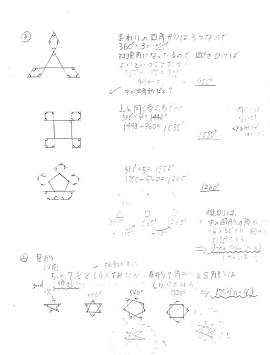

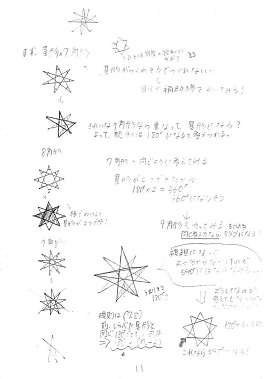

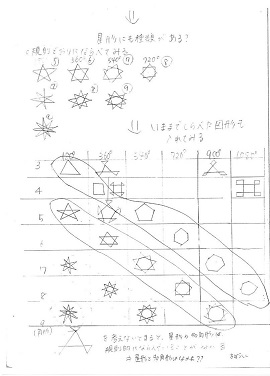

家庭学習Pr~数学編~

自ら計画を立て、見直し、決定して、実行する家庭学習への転換を図っている「家庭学習Pr」。数学編です。

5ページにわたっています。

1ページに図形の角度の総和について、

「他の図形だと法則性はあるのか調べてみようと思った」

という自分の「問い」が書かれています。

2~4ページでは、様々な図形を作図し、調べ、一般化しています。

そして、規則性を発見。

5ページ目には振り返りがあり、新たな「問い」があります。

自らの「学び」を創造していることが分かります。

きっとこのような家庭学習は、時間がかかっても苦痛ではないのでしょう。

楽しみになるのでしょう。

総合文化発表会に向けての準備

28日に行われます総合文化発表会では、今年度初めて、

諏訪清陵高等学校附属中学校、長野市立長野中学校が発表に参加します。

県内公立中高一貫校の交流の機会となります。

長野市立長野中学校は、3年生4名が参加予定です。

諏訪清陵高等学校附属中学校は、当日参観日のため、

2月1日に行われた総合発表会の様子を動画で紹介します。

↓総合発表会の様子(3年生の一研究の発表)

今、その発表の様子を10分程度の動画にまとめる作業を3年生の2名が行っています。

しっかりとすべての発表を見て、どこが興味深いのか、

それをどう編集したら屋代附属中の生徒に伝わるのか考えながらの作業。

休み時間なども一生懸命に取り組んでいます。

さて、どんな動画に仕上がるでしょうか。

きっと両校のかけはしとなるようなものができることでしょう。

速報 「知の甲子園」全国大会

(附属中活動2月20日参照)

附属中学校の2名のチームは、見事4位!

大健闘でした!

ちなみに、2位、3位は屋代の卒業生の大学生チームだったそうです。

パン屋を起業するために 3年社会

3年の社会科の授業で、パン屋を起業する企画書を作成する単元が行われました。

そして、この日は、出来上がった企画書の中から、

私だったらこのパン屋をお薦めする、という企画書を選びました。

↓企業名「Wassan」

↓企業名「Shan/Pan」

市場における価格の決まり方や資源の配分、

企業を支える金融などの働き、雇用と労働などについて、

多面的・多角的に学んでいます。

↓じっと企画書を見て考える生徒

↓思わず目をつむり考え込む生徒

知の甲子園 全国大会に向けて

3年生男子生徒2人が、「知の甲子園」全国大会に出場します。

約500チームの中からの8チームに勝ち残りました。

予選会中、序盤はなかなか順位が伸びなかったそうですが、

5ピリオドで上位になり、逃げきったそうです。

2人の意見の対立、例えば、価格を安くしたら、

いや、高くても品質を上げた方がいい、など、

真っ向から考えが違うことが多かったのが、かえって良かったと言っていました。

対戦相手は、名古屋大チームや金沢工業大チーム、立命館高チームなど、

錚々たる学校です。

検討を祈ります!

↓2人以外も予選会に出場。今は、全国大会にでる2人を支えています。

柔道&俳句&元旦マラソン

様々なことで活躍している生徒のみなさん。

第21回北信地区中学校柔道一年生大会男子個人60kg超級 第1位

1年生に向かうところ敵なし、とまではいかないそうですが、

順調に強くなっているようです。

ますますがんばれ!

おくの細道 草加松原国際俳句大会 秀作

「始発待つ缶コーヒーを懐炉とし」

1万句以上の中からの表彰!

善光寺で紅茶で温まったことが原体験。

俳句甲子園に出たいとのこと。頑張って!

市報「千曲」2月号の表紙を飾った3年生。

毎年出ているそうです。

今年は6㎞。走り切り、達成感を感じたとのこと。

今も時々走るそうです。

一人一人が、自分の秤のなかで、

それぞれの力を発揮してくれていて、本当に、素晴らしいです!

天文便り&質問講座

かなり遅くなりましたが、天文班発行の1月号の天文便りを紹介します。

↓天文便り1月号

冬の大三角形だけでなく、「冬のダイヤモンド」も知ってほしいと願い執筆したとのこと。

これからも、天文分野も含め、

科学的なことに興味関心を広げていってください。

今週行われる定期考査に向け、質問講座が開かれています。

放課後、各教室は、分からないことを質問する部屋になります。

↓理科の質問講座

↓数学の質問講座

自分の分からないこと、納得のいかないことは

どんどんと質問して、先生方に回答してもらいましょう。

定期考査も、がんばってください!

読書画コンクール 賞状伝達

2月14日、第31回読書画長野県コンクールの賞状伝達が行われました。

↑優秀賞を獲得した3名とその読書画。

自分の感じた本のよさを絵に表しました。

おめでとうございました!

また、上記の中の一人が、

この冬に長野県で行われた全国中学校スキー大会の応援メッセージを作成しました。

香川県担当でした。

自分の感じたことや表したいことを、

絵やイラストなどで表現する素晴らしさを感じました。

第4回授業改善Prの様子?教員編

教員も「学んで」います。

授業後、外部の先生たちと、生徒の「学び」について、

語り合います。

授業中、隣の人とクラスの友だちと対話的に学んでいる生徒のみなさんと同じように、

教員も主体的・対話的に「学び」を創造しているのです。

生徒の「学び」の高さと深さを語り合うとともに、

さらに、クリティカルシンキングについて話題になりました。

↓「学び」の様子を写真で提示しながら語り合いました。

(テレビ台は、2年生が技術の時間に制作してくれたものです。ありがとう!(1月25日の「附属中活動」参照))

【本校教員の感想】

疑問に感じていたことがはっきりした。

また、今まで考えてもみなかった視点から考え合うことができて、

とても勉強になった。

これからの授業が楽しみになった。

↓本年度の「学び」についての取組は下のとおりです。

第4回授業改善Prの様子①生徒編

2月13日(木)、外部の先生を招いて、第4回授業改善Prが行われました。

屋代高校生、附属中学生の学びの高さや深さが表れていました。

2年国語「題名について考える」

↓「ラグビー」と説明(力説)する生徒とそれを笑顔で聞く生徒

↓「郵便だ!」とひらめいた生徒ともう一度テキストを見る生徒

↓黒板に書かれた各グループの題名を注視する生徒たち

1年理科「大地の変化」

↓自然と教え合う生徒たち。すっと体を向けます。

↓隣同士でも教え合う姿が、いたるところで。

↓「本当かな?」クリティカルシンキングを始めているであろう生徒。

高校2年国語「『K』に対する『私』の残酷な点は?」

↓自分の考えを語り合う、聞き合う生徒たち。1時間考え、迷い、深めていました。

中学3年女子、演劇班初上演!

2月9日(日)、上山田文化会館にて、千曲市演劇祭が開かれました。

↓チラシはこちら

屋代高校の演劇班に仮入部をし、練習を重ねている3年女子一名。

いきなり主役の大抜擢。

↓「タカシ」の正真正銘の彼女だと胸をはる「シズカ」を演じる。

↓他の彼女だという2人を包丁で脅す「シズカ」。

↓スマホで「タカシ」と話している「シズカ」。

↓最後の舞台挨拶。堂々としていました。

↓13日(水)、副校長室でインタビュー

【感想】

とても緊張した。

発表は初めてだったけど、喜劇なので、自分も楽しんでやった。

楽しめたと思う。

更級農業高校との合同練習もなかなか時間が取れないけど、

時間を合わせ、がんばって練習した。

今回は台詞を噛んでしまった部分があった。

まだまだやれる。改善できる。

3月の卒業公演に向け、がんばりたい。

適役で、素晴らしかったです。

自分を表現する。

その素晴らしさも感じさせてもらいました。

雪が、少し、積もりました

2月9日、今シーズン初めて、雪が積もりました。

ほんの少しですが・・・。

↓10日(月)の朝の花壇の様子。

パンジーも雪の中で震えているようです。

↓玄関前の雪かきを班活でやってもらいました。

お蔭で、1日で融け、乾いていました。

ありがたいです。