附属中活動

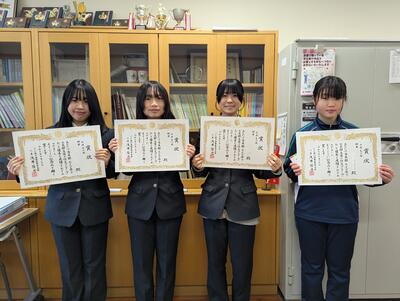

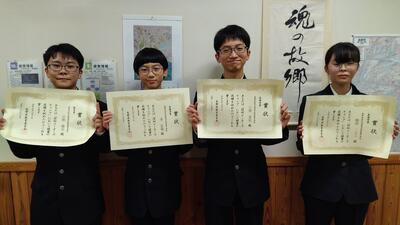

「小さな親切」運動 作文コンクール 入賞

「小さな親切」運動長野県本部が主催する作文コンクールにおいて、本校から4名が入賞しました。

困っている人がいたら進んで助けたり人の役に立とうと心がけたりすることなど、些細なことであっても日頃から意識されているのだと思います。

入賞おめでとうございます。

一筆入魂 ~書道コンクール、作品展入賞~

書道コンクールにおいて、本校生徒の作品が以下のとおり入選しました。

<第69回JA共済小・中学生書道コンクール>

◆半紙の部 金賞1名、銀賞1名、入選2名

◆条幅の部 金賞1名、銀賞1名、銅賞1名

長野県下18,000点以上の中からの入賞です。半紙の部で金賞を受賞したNさんの作品は、全国コンクールに出展されました。

<第67回千曲市児童生徒作品展>

◆書写の部 入選6名

校内選考で各クラスから1点ずつが選抜され、計6点が出展されましたが、6点すべてが入選を果たしました。

自分の好きなことや得意なことにとことん打ち込み、切磋琢磨しながら互いを高め合っている生徒たちです。

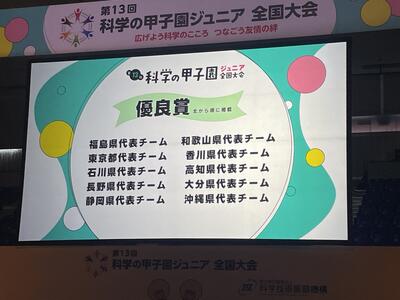

科学の甲子園ジュニア全国大会 優良賞を受賞しました

12月13日(金)~15日(日)、兵庫県で行われた科学の甲子園ジュニア全国大会で、本校生徒4名を含む長野県代表チームが優良賞を受賞しました。

大会では筆記競技と実技競技の総合点が競われましたが、メンバーは、全国のハイレベルな戦いの中で多くの刺激を受けたようです。

実技競技②「リニアでGo!」では、1ヵ月以上前からチームで試行錯誤を続けて作成してきた装置で、リニアカーを見事に完走させることができました。

チーム全員で大変難しい課題に挑戦してきましたが、一人の閃きによって大きく前進したことや、チームで協力して困難を乗り越えたことなど、大会を通して多くのことを学ぶことができたようです。

(画像は、科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア YouTube channelからの切り取りです)

◆ 関連記事

➡ 11/14(金) 科学の甲子園ジュニア全国大会に出場します

第19回スクラップ新聞コンクール 入賞

信濃毎日新聞社が主催するコンクールに、本校の1年生が社会科の授業の一環で作成した新聞を出品しました。その結果、今年度は中学生の部で4名の生徒が入賞し、過日表彰されました。

優秀賞に選ばれたMさんは、「どうなる?私たちの部活動」を取り上げ、部活動の地域移行の現状と課題について、「誰もが参加できて、勉強とも両立ができるようになることを期待している」と自分の意見をまとめました。

奨励賞を受賞した3名、Tさん「熊も本当はかわいそう?~目指せ!熊と人間の共存~」、Kさん「長野県のお産事情」、Aさん「もっと知って信州の魅力~インバウンドの偏りを無くすために~」、これらも大変すばらしい作品でした。

探究活動を大切にしている本校では、様々な教科や活動の中で、日頃から疑問に思ったことを調べたり解決したりする学習を行っています。こういった取組の成果を認めていただけることは大変嬉しいことです。

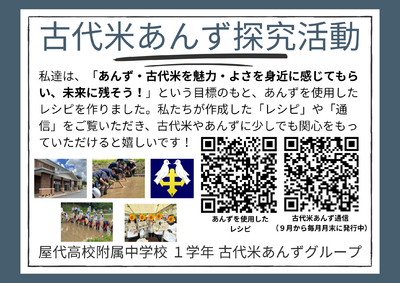

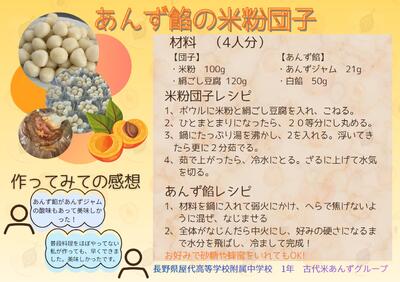

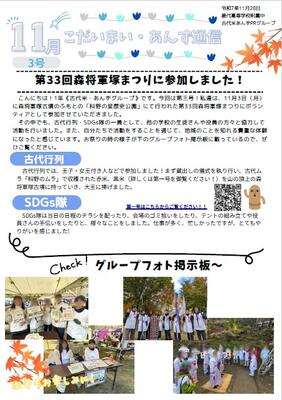

1学年「古代米・あんず通信」第三号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第3号が発行されました。

今回は、11月3日に参加した森将軍塚まつりのレポートです。

SDGs隊は、受付で来場者にパンフレットを配る仕事を手伝わせていただきましたが、その際に自分たちの取組を知ってもらうためのチラシも一緒に配布させていただきました。

2枚目のスライドは、近隣の食料品店で掲示させていただくことになったチラシです。こちらにもあんずに関する情報を載せていますので、見かけたらぜひ二次元コードにアクセスしてみてください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 古代米・あんず通信 第三号 (11月号) .pdf

◆ 関連記事

長野県児童生徒美術展 書写の部 地区入選

本校から出品された書写の作品から、3名の作品が、第76回長野県児童生徒美術展 書写の部 において、地区入選となりました。

3名は書写の授業では大変熱心に制作に取り組んでいました。入選おめでとうございます!

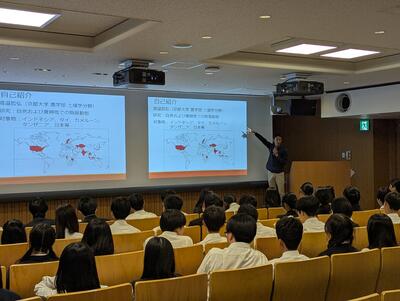

3学年 SSHアカデミックサイエンス連携講座 特別講義

附属中学校の母体である屋代高校は、文部科学省よりSSH先導的改革型Ⅱ期(3年間)の指定を受け、科学技術人材育成のための研究開発等に取り組んでいます。

11月21日(金)は、アカデミックサイエンス連携講座として、中学校3年生が大学の先生の特別講義を受講しました。

講師は、東京大学大気海洋研究所教授の横山祐典先生です。

地球温暖化により海面上昇が進み、海に沈むことが予測されている島しょ国家が、そこに国があったことを示す取組を始めているというお話がありました。

そして、「沈んでしまった国は国家となり得るのか」という、まさに正解のない問いが生徒に投げかけられ、生徒たちは友達と様々な考えを巡らせていました。

横山先生のような世界の第一線で活躍されている研究者のお話を直接お聞きできるという、大変貴重な機会となりました。

中学校バレーボールクラスマッチ

高校生の定期考査の期間に、附属中学校では全校で取り組む行事が計画されています。

今日は体育委員会の主催でバレーボールクラスマッチが行われ、1年生から3年生まで総当りの熱戦が繰り広げられました。

バレーボールといっても、本来のルールとは少し違い、ケガの内容に柔らかいボールを使用したり、よりラリーが続くようにワンバウンドまでOKだったりするなど、学年を越えて楽しめるように工夫されていました。

結果は、男子の部でも女子の部でも3年生が優勝となりましたが、1日を通してクラスの仲間を応援する様子や体育館中に響いた声援は、どのクラスでも勝ち負けとは関係なく、素晴らしい姿でした。

科学の甲子園ジュニア全国大会に出場します

本校の生徒4名が、12月に行われる「科学の甲子園ジュニア全国大会」に出場します。

4人は、8月に行われた長野県大会において最優秀賞及び優秀賞を受賞し、長野県代表チームのメンバーとして推薦されました。

キャプテンのGさんは、「上位入賞を目指してがんばりたい」と意気込んでいます。

写真は大会に出場する4名と、8月の県大会のときの様子です。

現在は、全国大会に向けて、事前に出された課題やレポートに精一杯取り組んでいます。

1学年「古代米・あんず通信」第二号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第2号が発行されました。

今回は、あんずの里千曲市の工房アプリコさんのご協力のもと、あんずの魅力を生かした地域おこしについて考えました。

探究の成果をこれからも発信していきますので、どうぞご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 古代米・あんず通信 第二号 (10月号) .pdf

◆ 関連記事

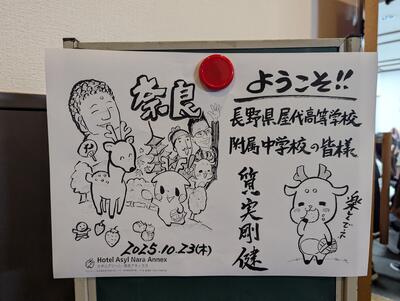

3学年 修学旅行 ~京都、奈良の旅~

10月21日(火)~23日(木)の3日間、3年生は京都・奈良へ修学旅行に出かけています。

<3日目>

最終日は奈良市に移り、興福寺国宝館と東大寺を見学しました。

興福寺国宝館では、阿修羅像をはじめ数ある仏像たちが時代を越えて訴えかけてくるメッセージを、生徒たちがしっかりと受け止めながら見学をしました。

東大寺では、奈良の大仏のスケールの大きさに圧倒されつつも、ガイドさんのお話を熱心に聞いて、当時の人々の祈りに思いをはせました。

最後は奈良公園のシカとの別れを惜しみつつ、また、旅行最後の食事でもホテルのおもてなしを受けつつ、たくさんの思い出を持ち帰りながら帰路に就きます。

<2日目>

2日目は京都市内の班別見学です。朝ホテルを出発し、公共交通機関を利用して自分たちの足で京都市内をめぐりました。

今日はちょうど市内で時代祭りが行われており、京都御苑から平安神宮まで練り歩く歴史絵巻行列も見ることができました。

<1日目>

1日目の今日は、午後から京都市に入り、京都大学を見学しました。

初めに、京都大学農学部 准教授の 渡邉 哲弘 先生の模擬授業を受講しました。

渡邉先生は、自然や農業を支えている生態系の要である土壌について研究されています。「土から考える農業と環境」と題した講義は、中学校の理科と社会(地理)が融合されたような内容であり、生徒たちは専門的な内容を自分の知識と結び付けながら熱心に話を聞いていました。

講義のあとは、大学キャンパスの見学。案内役として、附属中学校から京都大学に進学した先輩方6名にかけつけていただきました。

京都大学を目指したきっかけや受験当時にどのように勉強に取り組んでいたかなど、中学生は先輩方のお話を聞いて刺激を受けているようでした。

今回の旅行は京都市内のホテルに連泊。早朝からのバス移動で疲れているため、しっかり休んで明日の班別見学に備えます。

3学年 大学見学 ~進路選択を考える大切な一歩~

本校の生徒は、併設型中高一貫校として本校で6年間を過ごします。中学3年のこの時期に大学見学を行い、将来の進路選択を考える機会を設けています。

9月25日(水)には、信州大学工学部において、研究室や実践施設を見学したり、大学の先生による模擬授業を体験しました。

「1.5億円の顕微鏡があると聞いて、大学での研究のスケールの大きさを実感した」、

「大学の先生の専門的なお話は難しかったけれど、地球が抱えている問題や科学の力について考えるきっかけとなった」、

などの感想が生徒から聞かれました。

また、26日(木)には、長野県立大学において、環境に配慮した施設の工夫について学びました。また、模擬授業では、データの読み取り方や比較の仕方を学びました。

「データをどのようにして分かりやすく伝えるかが大切だと知った」、

「中学で学んでいることが大学の学びにつながっていることを実感した」

などの感想が生徒から聞こえてきました。

2日間を通して、生徒たちは大学での学びの深さや、施設の充実度を肌で感じることができました。10月に控えている修学旅行では、京都大学を見学し、本校卒業の先輩方からお話を聞く予定です。

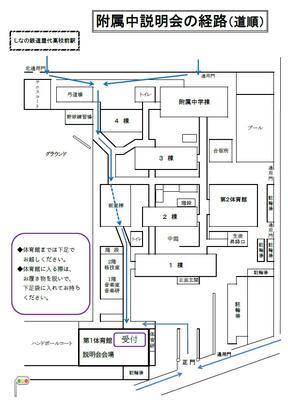

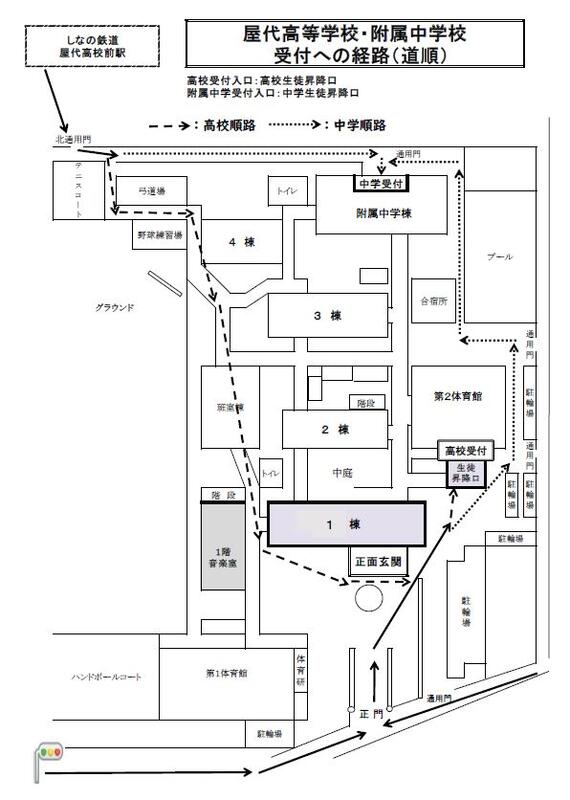

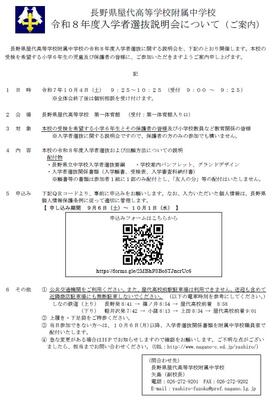

10月4日(土)令和8年度入学者選抜説明会を行います

標記のとおり、令和8年度入学者選抜説明会を行います。

長野県内の小学校には、メールでもお知らせしておりますので、在学する学校にお問い合わせください。

お申し込みは準備の都合上、10月1日(水)までに、二次元コードからお願いします。

申し込みフォームは10月3日(金)まで開設します。

当日は学校には駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。近隣の施設や店舗等への駐車、送迎での利用はされないようにお願いします。

なお、当日参加いただけない方へは、10月6日(月)以降、入学者選抜関係書類を附属中学校職員室で配付いたしますので、本校までお越しください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ ① 令和8年度 屋代高校附属中学校入学者選抜説明会(ご案内).pdf

1学年「古代米・あんず通信」第一号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第1号が発行されました。

6月に田植えの体験をさせてもらってから、稲の成長を見守ってきました。

探究の成果をこれからも発信していきますので、どうぞご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ

◆ 過去の記事

2学年 北陸研修旅行(3日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

最終日の今日は、富山県朝日町に移り、宮崎漁港で刺し網にかかった魚を外す体験や、サビキ釣りの体験を行いました。

地元の観光課や漁師の皆さんから最高の歓迎を受け、生徒たちも初めての体験に心を躍らせていました。

午後はヒスイ海岸に出かけました。ひすい恵みの会、会長の扇屋さんの手ほどきを受けながら、一生懸命にヒスイを探しました。

3日間の研修旅行もこれで終わりです。たくさんの思い出とともに長野県に帰ります。

2学年 北陸研修旅行(2日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

2日目は、石川県金沢市に移り、市内の官公庁や企業を訪問しての探究活動を行います。あいにく雨の中のスタートとなりましたが、生徒たちはテーマ別の班に分かれて市内各所に向けて出発しました。

午後も度々雨に降られましたが、生徒たちは市内バスを上手に利用しながら約束の時間に間に合うように訪問先を目指しました。金沢での雨の降り方が長野県とは違うことにも気づいている生徒もいるようでした。

2日目の宿は石川県能美市のたがわ龍泉閣。宿のおもてなしを肌で感じ、温泉に入って今日の疲れを癒します。

今日は、様々な人と出会い、その人たちの温かさに触れることを通して、生徒たちもまた大きく成長ができた1日でした。

2学年 北陸研修旅行(1日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

初めに訪れたのは、富山県黒部市にあるYKK センターパーク。ファスナー事業と建材事業の発展の歴史と、創業者のものづくりへの想いについて見学しました。

午後は、国の重要伝統的建造物群保存地区、そして世界遺産にも指定されている越中五箇山相倉集落を訪ねました。合掌造りの建物がどのようにして守られてきたのか、その地域で暮らす人から直接お話を聞くことができました。また、合掌造りの茅葺き屋根を張り替えている貴重な場面も見学することができました。

1日目の宿は砺波青少年自然の家です。宿舎に入ってホッと一息。夕食を食べた後は、今日の学びをまとめます。

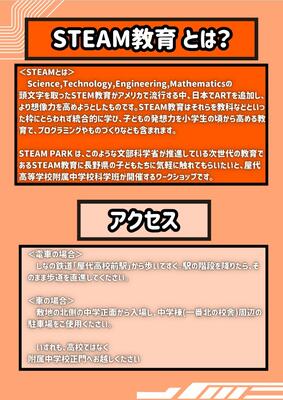

9月21日(日)Chikuma Steam Park を開催します

中学校科学班による「Chikuma Steam Park」を下記のとおり開催します。

今回のCPSは、謎解きを進めながら様々な実験が体験できます。ぜひご参加ください。

◆日 時:令和7年9月21日(日)

第1部 10:00~12:00 第2部 14:00~16:00

◆場 所:屋代高等学校附属中学校 技術教室

◆対 象:長野県内の小中学校在学中の小学校4年生から中学校3年生まで

◆その他:・事前の申し込みは不要です。

・参加費(保険料含む)として100円を当日集金させていただきます。

・チラシはこちら(第14回CSPチラシ.pdf)

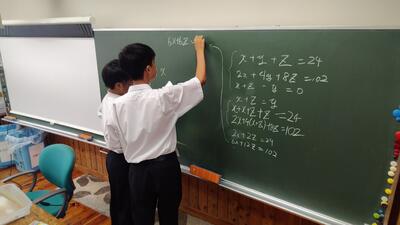

第2回授業公開が行われました

8月30日(土)に第2回授業公開が行われました。

多くの小学生や保護者の皆様にご来校いただき、附中生の学びの様子を見ていただきました。

<数学科の授業の様子>

<国語科の授業の様子>

<理科の授業の様子>

<総合的な学習の時間の様子>

2年生は、9月に控えた北陸研修旅行で調査したい内容について発表し、参観された方に向けて伝えたり、友達からの質問に答えたりしました。

本校では、以下のとおり、入学者選抜説明会を予定しております。本校への進学を検討している方は、ぜひお越しください。

詳細につきましては、9月上旬に本校ホームページにて公開、また長野県内の小学校に通知を発送します。

【令和8年度中学校入学者選抜説明会】

日時:令和7年10月4日(土)9:25~10:25(受付 9:00~)

会場:長野県屋代高等学校 第一体育館

※事前申込が必要です。

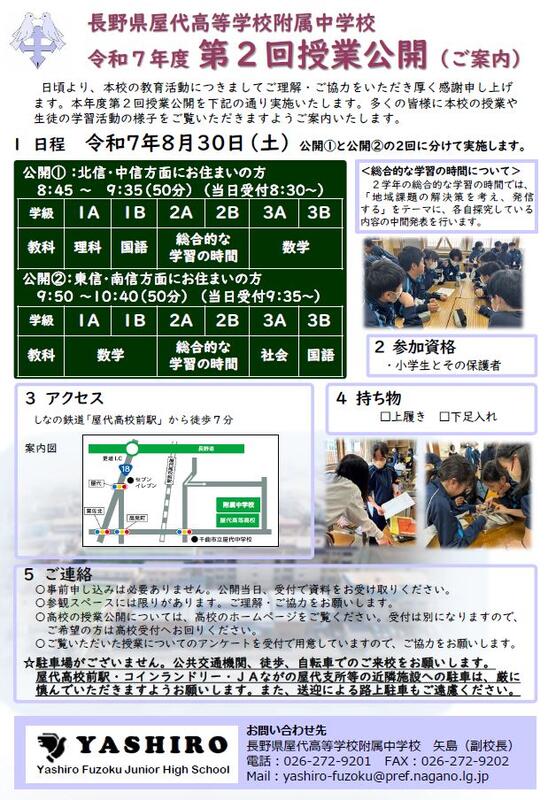

8月30日(土)第2回授業公開のご案内

令和7年度 第2回授業公開のご案内です。

令和7年8月30日(土)に 実施します。

事前申し込みは不要です。

本校の授業や生徒の学習活動の様子をぜひご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 第2回授業公開_屋代高等学校附属中学校.pdf

◆ 第1回授業公開の様子 ➡ 5月24日(土)第1回授業公開

◆ 学校説明会の様子 ➡ R07 屋代高等学校附属中学校通信 vol.1 .pdf