令和6年度 SSH【基礎枠・先導改革Ⅱ期】の指定を受けました

(指定期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日)

本校では、平成4年に県内初の「理数科」設置以来、「課題研究」として伝統的な探究活動を行ってきました。平成15年のSSH指定をうけて、屋代高校に限らず、長野県全体の理数教育の拠点として活発な教育活動が行われております。

また、理数科だけでなく普通科・附属中学校の生徒を含めた全校生徒を対象とした、SSH活動を広げています。普段の授業でも実験・実習をふんだんに取り入れ、大学・研究所・博物館などと連携した高度で刺激的な特別授業や講演会が活発に行われています。

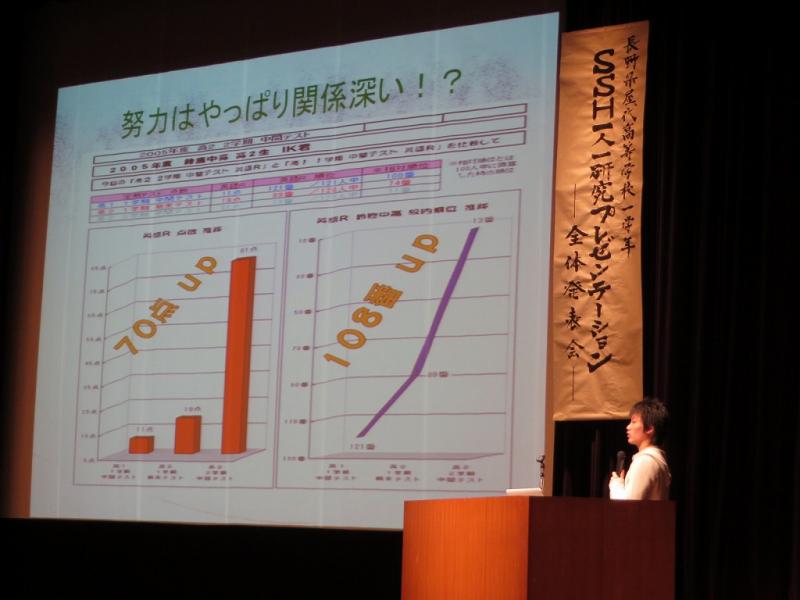

特に、時代のニーズに合わせ、「自らが課題を持ち、自ら解明し、自らはっきりと表現する」プレゼンテーション能力の育成に努めています。そのために、附属中学校では学校設定科目「科学リテラシー」があり、高等学校1年生には学校設定科目「一人一研究」「一人一研究α」を開設して、全員が自由なテーマで研究・発表を行っています。なお、2学年では従来からの理数科「課題研究」に合わせて、平成29年度から普通科での「課題探究」の取組が始まりました。「一人一研究 & 一人一研究α(1学年)」が活かされる協働的なプログラムとなります。課題研究においては、大学や企業、卒業生などの協力を得ながら、研究の専門性を高める取組にも力を入れており、科学技術人材の育成に努めています。

現在、SSH先導的改革型II期の指定を受け、成果の普及や地域貢献など、理数教育のリーディング校としての役割をしっかり果たせるよう、研究開発を進めております。

最新の活動状況につきましては、「活動報告」をご覧下さい。