附属中活動

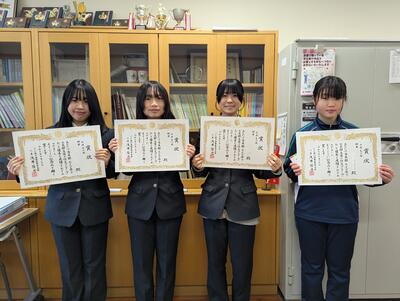

「小さな親切」運動 作文コンクール 入賞

「小さな親切」運動長野県本部が主催する作文コンクールにおいて、本校から4名が入賞しました。

困っている人がいたら進んで助けたり人の役に立とうと心がけたりすることなど、些細なことであっても日頃から意識されているのだと思います。

入賞おめでとうございます。

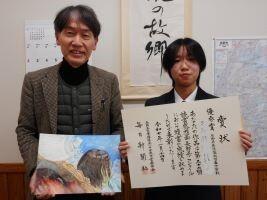

一筆入魂 ~書道コンクール、作品展入賞~

書道コンクールにおいて、本校生徒の作品が以下のとおり入選しました。

<第69回JA共済小・中学生書道コンクール>

◆半紙の部 金賞1名、銀賞1名、入選2名

◆条幅の部 金賞1名、銀賞1名、銅賞1名

長野県下18,000点以上の中からの入賞です。半紙の部で金賞を受賞したNさんの作品は、全国コンクールに出展されました。

<第67回千曲市児童生徒作品展>

◆書写の部 入選6名

校内選考で各クラスから1点ずつが選抜され、計6点が出展されましたが、6点すべてが入選を果たしました。

自分の好きなことや得意なことにとことん打ち込み、切磋琢磨しながら互いを高め合っている生徒たちです。

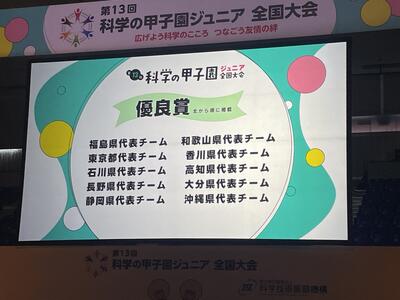

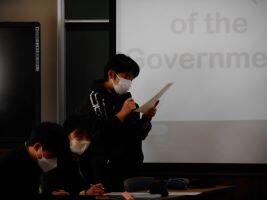

科学の甲子園ジュニア全国大会 優良賞を受賞しました

12月13日(金)~15日(日)、兵庫県で行われた科学の甲子園ジュニア全国大会で、本校生徒4名を含む長野県代表チームが優良賞を受賞しました。

大会では筆記競技と実技競技の総合点が競われましたが、メンバーは、全国のハイレベルな戦いの中で多くの刺激を受けたようです。

実技競技②「リニアでGo!」では、1ヵ月以上前からチームで試行錯誤を続けて作成してきた装置で、リニアカーを見事に完走させることができました。

チーム全員で大変難しい課題に挑戦してきましたが、一人の閃きによって大きく前進したことや、チームで協力して困難を乗り越えたことなど、大会を通して多くのことを学ぶことができたようです。

(画像は、科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア YouTube channelからの切り取りです)

◆ 関連記事

➡ 11/14(金) 科学の甲子園ジュニア全国大会に出場します

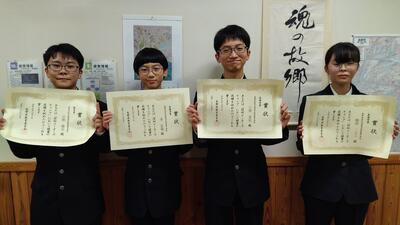

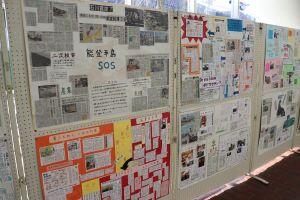

第19回スクラップ新聞コンクール 入賞

信濃毎日新聞社が主催するコンクールに、本校の1年生が社会科の授業の一環で作成した新聞を出品しました。その結果、今年度は中学生の部で4名の生徒が入賞し、過日表彰されました。

優秀賞に選ばれたMさんは、「どうなる?私たちの部活動」を取り上げ、部活動の地域移行の現状と課題について、「誰もが参加できて、勉強とも両立ができるようになることを期待している」と自分の意見をまとめました。

奨励賞を受賞した3名、Tさん「熊も本当はかわいそう?~目指せ!熊と人間の共存~」、Kさん「長野県のお産事情」、Aさん「もっと知って信州の魅力~インバウンドの偏りを無くすために~」、これらも大変すばらしい作品でした。

探究活動を大切にしている本校では、様々な教科や活動の中で、日頃から疑問に思ったことを調べたり解決したりする学習を行っています。こういった取組の成果を認めていただけることは大変嬉しいことです。

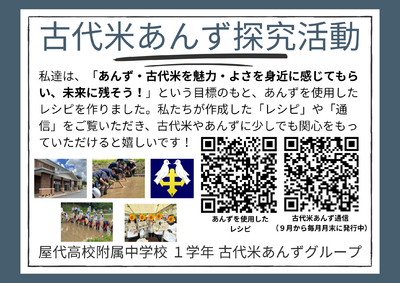

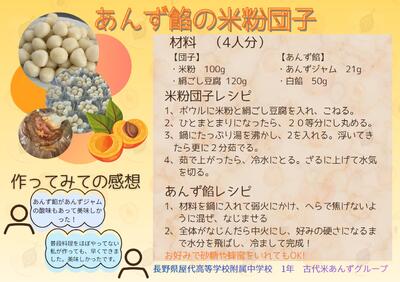

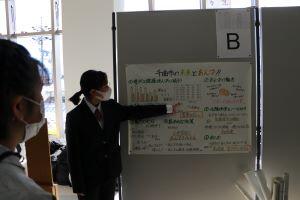

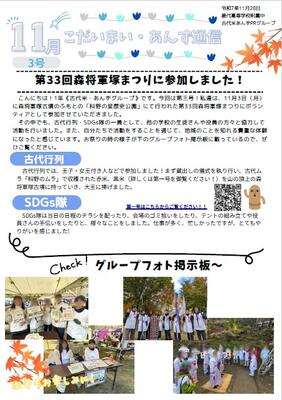

1学年「古代米・あんず通信」第三号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第3号が発行されました。

今回は、11月3日に参加した森将軍塚まつりのレポートです。

SDGs隊は、受付で来場者にパンフレットを配る仕事を手伝わせていただきましたが、その際に自分たちの取組を知ってもらうためのチラシも一緒に配布させていただきました。

2枚目のスライドは、近隣の食料品店で掲示させていただくことになったチラシです。こちらにもあんずに関する情報を載せていますので、見かけたらぜひ二次元コードにアクセスしてみてください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 古代米・あんず通信 第三号 (11月号) .pdf

◆ 関連記事

長野県児童生徒美術展 書写の部 地区入選

本校から出品された書写の作品から、3名の作品が、第76回長野県児童生徒美術展 書写の部 において、地区入選となりました。

3名は書写の授業では大変熱心に制作に取り組んでいました。入選おめでとうございます!

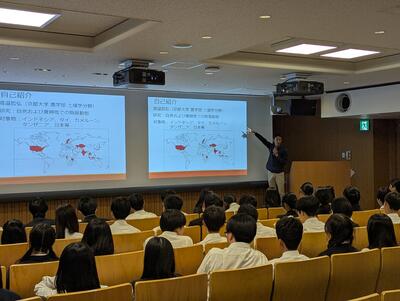

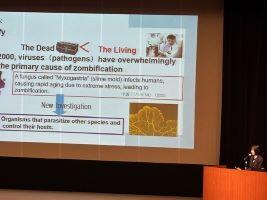

3学年 SSHアカデミックサイエンス連携講座 特別講義

附属中学校の母体である屋代高校は、文部科学省よりSSH先導的改革型Ⅱ期(3年間)の指定を受け、科学技術人材育成のための研究開発等に取り組んでいます。

11月21日(金)は、アカデミックサイエンス連携講座として、中学校3年生が大学の先生の特別講義を受講しました。

講師は、東京大学大気海洋研究所教授の横山祐典先生です。

地球温暖化により海面上昇が進み、海に沈むことが予測されている島しょ国家が、そこに国があったことを示す取組を始めているというお話がありました。

そして、「沈んでしまった国は国家となり得るのか」という、まさに正解のない問いが生徒に投げかけられ、生徒たちは友達と様々な考えを巡らせていました。

横山先生のような世界の第一線で活躍されている研究者のお話を直接お聞きできるという、大変貴重な機会となりました。

中学校バレーボールクラスマッチ

高校生の定期考査の期間に、附属中学校では全校で取り組む行事が計画されています。

今日は体育委員会の主催でバレーボールクラスマッチが行われ、1年生から3年生まで総当りの熱戦が繰り広げられました。

バレーボールといっても、本来のルールとは少し違い、ケガの内容に柔らかいボールを使用したり、よりラリーが続くようにワンバウンドまでOKだったりするなど、学年を越えて楽しめるように工夫されていました。

結果は、男子の部でも女子の部でも3年生が優勝となりましたが、1日を通してクラスの仲間を応援する様子や体育館中に響いた声援は、どのクラスでも勝ち負けとは関係なく、素晴らしい姿でした。

科学の甲子園ジュニア全国大会に出場します

本校の生徒4名が、12月に行われる「科学の甲子園ジュニア全国大会」に出場します。

4人は、8月に行われた長野県大会において最優秀賞及び優秀賞を受賞し、長野県代表チームのメンバーとして推薦されました。

キャプテンのGさんは、「上位入賞を目指してがんばりたい」と意気込んでいます。

写真は大会に出場する4名と、8月の県大会のときの様子です。

現在は、全国大会に向けて、事前に出された課題やレポートに精一杯取り組んでいます。

1学年「古代米・あんず通信」第二号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第2号が発行されました。

今回は、あんずの里千曲市の工房アプリコさんのご協力のもと、あんずの魅力を生かした地域おこしについて考えました。

探究の成果をこれからも発信していきますので、どうぞご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 古代米・あんず通信 第二号 (10月号) .pdf

◆ 関連記事

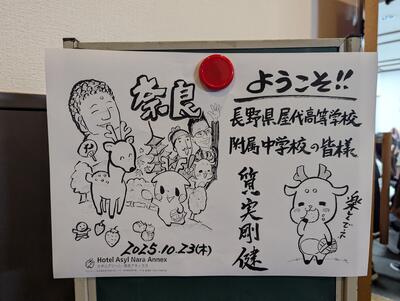

3学年 修学旅行 ~京都、奈良の旅~

10月21日(火)~23日(木)の3日間、3年生は京都・奈良へ修学旅行に出かけています。

<3日目>

最終日は奈良市に移り、興福寺国宝館と東大寺を見学しました。

興福寺国宝館では、阿修羅像をはじめ数ある仏像たちが時代を越えて訴えかけてくるメッセージを、生徒たちがしっかりと受け止めながら見学をしました。

東大寺では、奈良の大仏のスケールの大きさに圧倒されつつも、ガイドさんのお話を熱心に聞いて、当時の人々の祈りに思いをはせました。

最後は奈良公園のシカとの別れを惜しみつつ、また、旅行最後の食事でもホテルのおもてなしを受けつつ、たくさんの思い出を持ち帰りながら帰路に就きます。

<2日目>

2日目は京都市内の班別見学です。朝ホテルを出発し、公共交通機関を利用して自分たちの足で京都市内をめぐりました。

今日はちょうど市内で時代祭りが行われており、京都御苑から平安神宮まで練り歩く歴史絵巻行列も見ることができました。

<1日目>

1日目の今日は、午後から京都市に入り、京都大学を見学しました。

初めに、京都大学農学部 准教授の 渡邉 哲弘 先生の模擬授業を受講しました。

渡邉先生は、自然や農業を支えている生態系の要である土壌について研究されています。「土から考える農業と環境」と題した講義は、中学校の理科と社会(地理)が融合されたような内容であり、生徒たちは専門的な内容を自分の知識と結び付けながら熱心に話を聞いていました。

講義のあとは、大学キャンパスの見学。案内役として、附属中学校から京都大学に進学した先輩方6名にかけつけていただきました。

京都大学を目指したきっかけや受験当時にどのように勉強に取り組んでいたかなど、中学生は先輩方のお話を聞いて刺激を受けているようでした。

今回の旅行は京都市内のホテルに連泊。早朝からのバス移動で疲れているため、しっかり休んで明日の班別見学に備えます。

3学年 大学見学 ~進路選択を考える大切な一歩~

本校の生徒は、併設型中高一貫校として本校で6年間を過ごします。中学3年のこの時期に大学見学を行い、将来の進路選択を考える機会を設けています。

9月25日(水)には、信州大学工学部において、研究室や実践施設を見学したり、大学の先生による模擬授業を体験しました。

「1.5億円の顕微鏡があると聞いて、大学での研究のスケールの大きさを実感した」、

「大学の先生の専門的なお話は難しかったけれど、地球が抱えている問題や科学の力について考えるきっかけとなった」、

などの感想が生徒から聞かれました。

また、26日(木)には、長野県立大学において、環境に配慮した施設の工夫について学びました。また、模擬授業では、データの読み取り方や比較の仕方を学びました。

「データをどのようにして分かりやすく伝えるかが大切だと知った」、

「中学で学んでいることが大学の学びにつながっていることを実感した」

などの感想が生徒から聞こえてきました。

2日間を通して、生徒たちは大学での学びの深さや、施設の充実度を肌で感じることができました。10月に控えている修学旅行では、京都大学を見学し、本校卒業の先輩方からお話を聞く予定です。

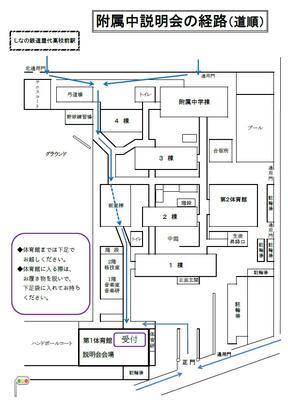

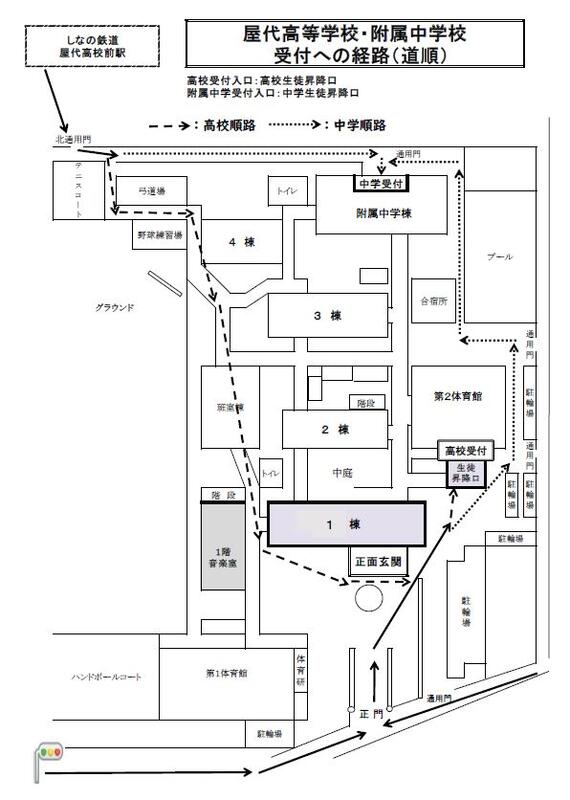

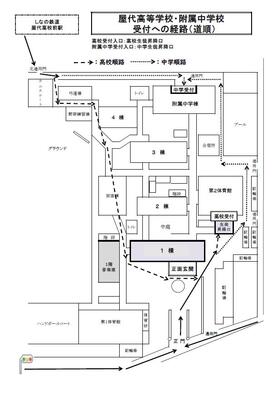

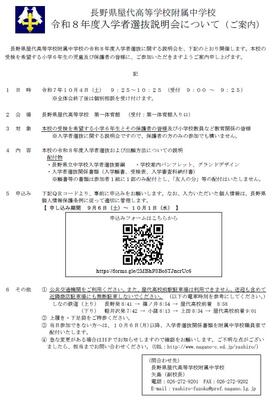

10月4日(土)令和8年度入学者選抜説明会を行います

標記のとおり、令和8年度入学者選抜説明会を行います。

長野県内の小学校には、メールでもお知らせしておりますので、在学する学校にお問い合わせください。

お申し込みは準備の都合上、10月1日(水)までに、二次元コードからお願いします。

申し込みフォームは10月3日(金)まで開設します。

当日は学校には駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。近隣の施設や店舗等への駐車、送迎での利用はされないようにお願いします。

なお、当日参加いただけない方へは、10月6日(月)以降、入学者選抜関係書類を附属中学校職員室で配付いたしますので、本校までお越しください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ ① 令和8年度 屋代高校附属中学校入学者選抜説明会(ご案内).pdf

1学年「古代米・あんず通信」第一号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第1号が発行されました。

6月に田植えの体験をさせてもらってから、稲の成長を見守ってきました。

探究の成果をこれからも発信していきますので、どうぞご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ

◆ 過去の記事

2学年 北陸研修旅行(3日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

最終日の今日は、富山県朝日町に移り、宮崎漁港で刺し網にかかった魚を外す体験や、サビキ釣りの体験を行いました。

地元の観光課や漁師の皆さんから最高の歓迎を受け、生徒たちも初めての体験に心を躍らせていました。

午後はヒスイ海岸に出かけました。ひすい恵みの会、会長の扇屋さんの手ほどきを受けながら、一生懸命にヒスイを探しました。

3日間の研修旅行もこれで終わりです。たくさんの思い出とともに長野県に帰ります。

2学年 北陸研修旅行(2日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

2日目は、石川県金沢市に移り、市内の官公庁や企業を訪問しての探究活動を行います。あいにく雨の中のスタートとなりましたが、生徒たちはテーマ別の班に分かれて市内各所に向けて出発しました。

午後も度々雨に降られましたが、生徒たちは市内バスを上手に利用しながら約束の時間に間に合うように訪問先を目指しました。金沢での雨の降り方が長野県とは違うことにも気づいている生徒もいるようでした。

2日目の宿は石川県能美市のたがわ龍泉閣。宿のおもてなしを肌で感じ、温泉に入って今日の疲れを癒します。

今日は、様々な人と出会い、その人たちの温かさに触れることを通して、生徒たちもまた大きく成長ができた1日でした。

2学年 北陸研修旅行(1日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

初めに訪れたのは、富山県黒部市にあるYKK センターパーク。ファスナー事業と建材事業の発展の歴史と、創業者のものづくりへの想いについて見学しました。

午後は、国の重要伝統的建造物群保存地区、そして世界遺産にも指定されている越中五箇山相倉集落を訪ねました。合掌造りの建物がどのようにして守られてきたのか、その地域で暮らす人から直接お話を聞くことができました。また、合掌造りの茅葺き屋根を張り替えている貴重な場面も見学することができました。

1日目の宿は砺波青少年自然の家です。宿舎に入ってホッと一息。夕食を食べた後は、今日の学びをまとめます。

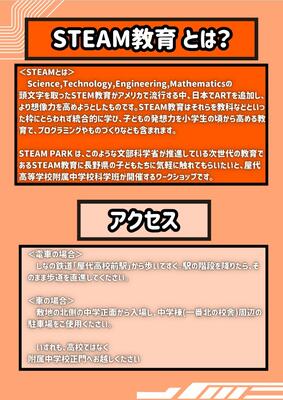

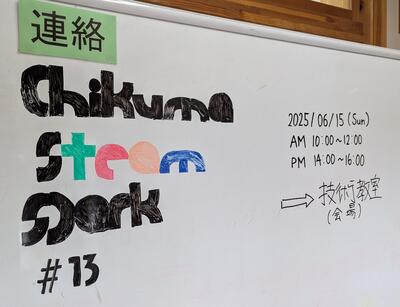

9月21日(日)Chikuma Steam Park を開催します

中学校科学班による「Chikuma Steam Park」を下記のとおり開催します。

今回のCPSは、謎解きを進めながら様々な実験が体験できます。ぜひご参加ください。

◆日 時:令和7年9月21日(日)

第1部 10:00~12:00 第2部 14:00~16:00

◆場 所:屋代高等学校附属中学校 技術教室

◆対 象:長野県内の小中学校在学中の小学校4年生から中学校3年生まで

◆その他:・事前の申し込みは不要です。

・参加費(保険料含む)として100円を当日集金させていただきます。

・チラシはこちら(第14回CSPチラシ.pdf)

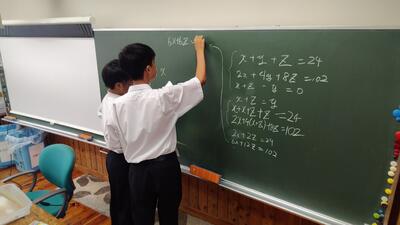

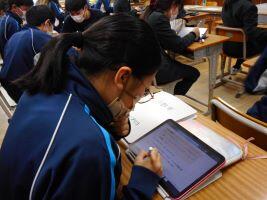

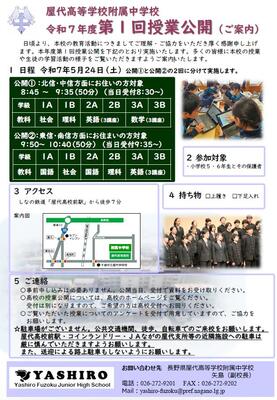

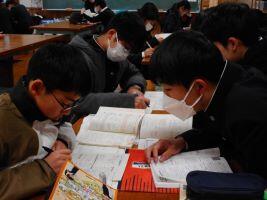

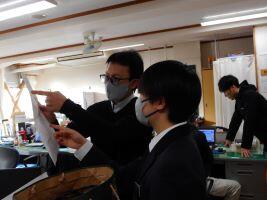

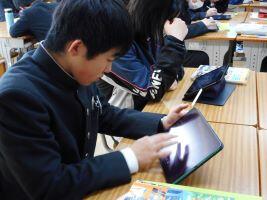

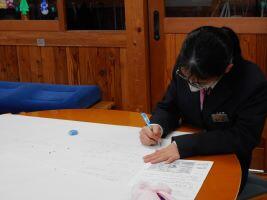

第2回授業公開が行われました

8月30日(土)に第2回授業公開が行われました。

多くの小学生や保護者の皆様にご来校いただき、附中生の学びの様子を見ていただきました。

<数学科の授業の様子>

<国語科の授業の様子>

<理科の授業の様子>

<総合的な学習の時間の様子>

2年生は、9月に控えた北陸研修旅行で調査したい内容について発表し、参観された方に向けて伝えたり、友達からの質問に答えたりしました。

本校では、以下のとおり、入学者選抜説明会を予定しております。本校への進学を検討している方は、ぜひお越しください。

詳細につきましては、9月上旬に本校ホームページにて公開、また長野県内の小学校に通知を発送します。

【令和8年度中学校入学者選抜説明会】

日時:令和7年10月4日(土)9:25~10:25(受付 9:00~)

会場:長野県屋代高等学校 第一体育館

※事前申込が必要です。

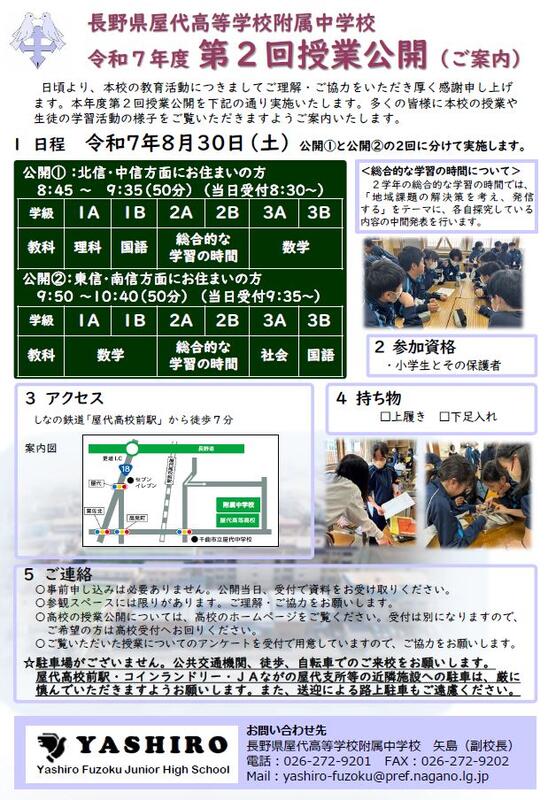

8月30日(土)第2回授業公開のご案内

令和7年度 第2回授業公開のご案内です。

令和7年8月30日(土)に 実施します。

事前申し込みは不要です。

本校の授業や生徒の学習活動の様子をぜひご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 第2回授業公開_屋代高等学校附属中学校.pdf

◆ 第1回授業公開の様子 ➡ 5月24日(土)第1回授業公開

◆ 学校説明会の様子 ➡ R07 屋代高等学校附属中学校通信 vol.1 .pdf

7月31日(木)科学班による夏休み子ども科学教室

屋代公民館が主催する「夏休み子ども科学教室」に、科学班を招いていただきました。

3つのコーナーを用意して、参加した地域の小学生や保護者の方におもしろ実験を体験してもらいました。

昨年に続いて今年が2回目となりました。中学生にとっても大変貴重な機会をいただきました。

明日から夏休み!

本日は、夏休み前の最後の登校日でした。

6校時に校長講話がオンラインで行われました。学校長からは、自己のあり方を問い続けてきたあるサッカー選手のインタビューから、生徒たちに対人関係の構築やコミュニケーションの大切さについて伝えていただきました。

明日から夏休みです。夏休みは27日間ですが、暑さに負けず、事故や病気のない充実した夏休みを過ごしましょう。

7月9日(水)2学年福祉体験 ~義足ってこんなに重たいの?~

2学年では、10月に福祉体験学習に向けて、事前学習を進めています。

7月9日(水)は、民生委員の皆さんと、千曲市社会福祉協議会の堀内さんと中村さんに来校していただき、それぞれお話を聞きました。

民生委員の皆さんとの交流では、「ふれあい・いきいきサロン」を体験させていただきました。地域の高齢者の方々が孤立することがないようにと行われているこの活動、中学生は高齢者の方々の話を聞いたり寄り添ったりすることの意義や目的に気付かせていただきました。

また、堀内さんと中村さんは、お二人とも足に障がいを抱えておられるのですが、障がいのある人に対してためらわずに関わる勇気をもってほしいと語る堀内さん、不慮の事故で両足を失っても人生をあきらめずパラリンピックの選手として世界の舞台に挑戦した中村さんのお話に、すっかり生徒たちは引き込まれていました。

中村さんの義足を手に取った生徒たちからは、「こんなに重たいとは思わなかった」と、驚きの声が上がりました。

6月29日(日)鳩祭 3日目 ~ステージ発表等~

鳩祭3日目、班活動のステージ発表が行われました。

中学生と高校生が一緒の班活動に取り組んでいる本校では、鳩祭での発表が大きなステージの一つになります。どの班も、これまでの練習の成果を発揮した素晴らしい発表になりました。

<弦楽班> ※弦楽班のステージ発表は2日目でした。

<中学校吹奏楽班> 高校生に劣らない迫力の演奏!

<合唱班> 「声」という他の誰にも持ちえない楽器を通じて、感情が伝わってきました

<ギターマンドリン班> ひと時暑さを忘れるような心地よい音色が響きました

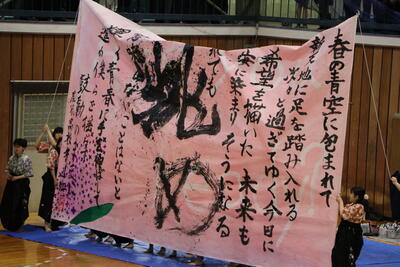

<書道班> 圧巻のパフォーマンス!

<演劇班> 班員と観客と一体となり、感動のステージが創り出されました

<美術班> 一筆一筆に心が行き届いた作品がたくさん見られました

今年も、鳩祭の一般公開にたくさんの方々にお越しいただきました。ご来場いただいた皆様のおかげで、生徒たちも最高のパフォーマンスを出すことができました。皆様の心に残る鳩祭であれば幸いに存じます。ありがとうございました。

6月28日(土)鳩祭 2日目 ~中学校音楽会~

鳩祭2日目、今日から一般公開が始まります。

中学校では午前に音楽会が行われ、たくさんの皆様にご来場いただきました。

2年生、透き通るような女声パートと、包み込むような男性パートが少しずつ形になってきていて、最後には素敵なハーモニーが聞こえてきました。

1年生、一人一人が大きな声で歌い、声がそろった厚みのある合唱でした。入学して3か月になりますが、クラスの絆がさらに強くなっているのを感じました。

3年生、難しい曲に挑戦しましたが、強弱の変化で曲の盛り上がりを表現しているのはさすがでした。また、難しい歌詞を一言一言丁寧に歌うことで、歌詞の言葉がしっかりと心に届きました。

今日の音楽会では、どのクラスも、クラスの絆を改めて確かめ合っていたように思います。

6月27日(金)鳩祭 1日目

いよいよ今日から高校生と合同で行われる「鳩祭」が始まりました。

今日は、日中に全校企画やハト1GPなど校内向けの企画が行われあと、下校前に開祭式が行われました。

当日を迎え、高校生の迫力に圧倒されつつも、高校生と一緒に鳩祭を楽しんでいる中学生の様子が印象的でした。

2年生、3年生のクラス展示は、準備がしっかり整いました。

また3年生は、クラス展示で手狭になっている教室でも、明日の音楽会に向けて合唱に磨きをかけていました。

中学生も高校生に負けていませんね!

明日から鳩祭!~最後の追い上げ~

いよいよ明日から生徒会最大の行事である「鳩祭」が始まります。

中学校でも学級展示など最後の追い込みに全力で取り組んでいます。

6月27日(金)~29日(日)の3日間のうち、一般公開は28日(土)と29日(日)の2日間です。

中学校音楽会は28日(土)午前9時30分から第2体育館にて行われます。

保護者の皆様、地域の皆様、たくさんの方々のお越しをお待ちしております。

鳩祭まであと7日!~中学校音楽会リハーサル~

6月20日(金)、屋代高校と合同で行われる文化祭「鳩祭」まであと7日となった今日、中学校では全校での音楽会リハーサルが行われました。

音楽会では、全学級のクラス合唱が発表されます。短い期間での練習でしたが、どのクラスもリハーサルとは思えないほどの仕上がりを見せていました。

本番ではさらに磨きがかかったクラス合唱が聞かれることでしょう。

中学校音楽会は鳩祭の2日目、6月28日(土)に行われます。一般公開となりますので、保護者の皆様、地域の皆様もぜひご来校ください。

身体も心もリフレッシュ! ~学校保健委員会~

6月18日(水)、本校生徒の健康課題への対応として、学校保健委員会が講演会を企画しました。

題して、「これからの健康に必要な身体づくりについて ~成長期に必要な正しい姿勢と体幹トレーニングについて~」

講師は、(株)BCF アスレティックトレーナーの 関 賢一 先生です。

運動の得意不得意にかかわらず、1日の生活の中で身体活動の時間を増やすことや、体幹を鍛えて正しい姿勢を維持していくことの大切さについて教えていただきました。

オンライン授業・探究学習日②

6月17日(火)、今年度2回目の「オンライン授業・探究学習日」がありました。

2年生の国語の授業では、千曲市戸倉の万葉公園から実況中継で授業が行われました。K教諭はそこにある歌碑の一つ「信濃なる 千曲の川の 細石も 君し踏みてば 玉と拾はむ」を取り上げました。歌碑は万葉仮名で彫られており、「千曲」の部分が「知具麻」となっていました。

ところが、この歌は、松本市薄川沿いの万葉歌碑公園にも歌碑があり、そこでは「知具麻」を「筑摩」と解釈されていることをK教諭から知らされます。

「千曲と筑摩、どちらが正しいか?」という問いに答えるために、生徒たちはオンライン上で様々な情報を集め、自分なりの考えをもっていきました。

第1回 CHIKUMA STEAM PARK in FUZOKU 開催!

6月15日(日)、本校の中学校科学班の企画による、CHIKUMA STEAM PARK in FUZOKUが開催されました。

更埴郡内の小中学校にお知らせしたところ、当日は15組の方々に来校していただきました。

「浮くインク」「レモン電池」など、班員が用意した科学の不思議を楽しんでいただきました。

次回は未定ですが、決まりましたら、こちらでもお知らせします。

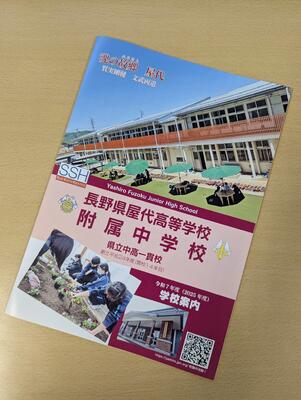

6/14(土)附属中 学校説明会について

6月14日(土)の学校説明会が近づいてまいりました。当日お渡しするパンフレットも出来上がってまいりました。

すでにお申込みをいただいた方は、当日は気を付けてお越しください。なお、当日は学校には駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。近隣の施設や店舗等への駐車、送迎での利用はされないようにお願いします。

まだお申込みをされていない方は、13日(金)午後4時まで受け付けておりますので、こちらからお申込みください。

それでは、当日お待ちしております。

6/8(日)第33回 科野のムラお田植えまつりに参加

6月8日(日)森将軍塚まつり実行委員会が主催するお田植えまつりに、本校1年生の有志3名が参加しました。

このイベントで植えられた古代米は、秋には収穫され、11月に行われる森将軍塚まつりで奉納されます。

早乙女さんの衣装に着替えた生徒たちは、豊作を願って苗を1本1本丁寧に植えていき、無事にその役目を果たしました。

探究活動につながる貴重な体験となりました。

探究活動の成果を発表 ~屋代高校附属中学校同窓会定期総会にて~

5月31日(土)、屋代高等学校附属中学校同窓会の定期総会が行われ、今年3月に「スーパーサイエンスハイスクール一人一研究」で発表をした3年生(当時2年生)が招待され、その成果を発表しました。

「特産品を生かして稲荷山を活性化」をテーマに、1年次に探究した稲荷山重要伝統的建造物群と、2年次の東海研修旅行で訪れた名古屋市の有松重要伝統的建造物群との比較から、稲荷山地区の活性化のために考えられることについて発表しました。

赤地同窓会長をはじめ、理事や支部長の皆様から大きな拍手をいただき、無事に発表を終えました。このように生徒たちがのびのびと探究活動に打ち込めるのも、同窓会の皆様のご支援があってこそのことです。本当にありがとうございます。

姨捨 棚田での田植え

本校では、「千曲市姨捨棚田名月会」の主催で行われている「棚田貸します制度」(棚田オーナー制度)に登録し、姨捨姪石地区の田んぼを一区画お借りして、棚田の保全活動に協力しています。

5月31日(土)には合同の田植え会が行われ、今年は2年生の有志10名が参加しました。

ズボンを膝の上までまくり上げ、いざ田んぼに足を踏み入れると、「冷たい!」と歓声のような悲鳴のような声が響きました。その後は、地元の方の指導を受けながら横一列に並んで、一本一本苗を植えていきました。

作業はおよそ2時間ほどで終わりましたが、参加した生徒たちは、大きな機械が入れない場所だからこそ手作業で行うことの意味に納得したり、棚田保全のために主催者が人手を確保する工夫をしていることについて着目したりするなど、学びの多い一日となりました。

We can fly!~令和7年度 芸術鑑賞会~

高校生と合同で行われる芸術鑑賞。

今年はゴスペルグループ、The Soulmatics の皆さんの力強い歌声を聴かせていただきました。

メンバーの皆さん、お一人お一人のメッセージからも、勇気と元気をもらいました。

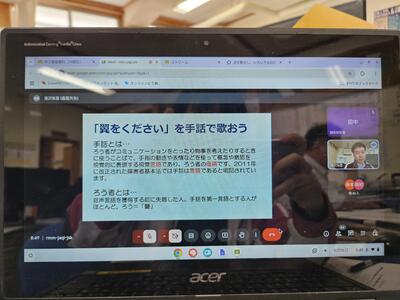

オンライン授業・探究学習日①

本校では、「オンライン授業・探究学習日」として、自宅にいながら授業を受ける日を、年に5回、計画的に行っています。今日はその最初の日でした。

例えば、音楽科の授業では、「翼をくださいを手話で歌おう」を題材に、ろう者の立場で歌を歌う体験をしました。画面上の友達の動きを真似ながら少しずつできるようになっていきました。

また、英語科では、1年生と2年生の遠隔交流授業が行われ、1年生は2年生に対して自己紹介し、2年生は1年生に対して千曲市の見どころを紹介するなど、それぞれの目的・場面・状況に沿って伝え合う活動を行いました。

教科担任がそれぞれにコンテンツを工夫して、教室の中では学べないことやオンラインの利点を最大限に生かした授業が展開されます。

第1回授業公開が行われました

5月24日(土)に第1回授業公開が行われました。

今回も多くの方にご来校いただき、誠にありがとうございました。

本校では、今後も以下のとおり、説明会や授業公開等を予定しておりますので、ぜひお越しください。

6月14日(土)中学校説明会 ※事前申込が必要です。➡ お申込み・ご案内はこちら

8月30日(土)第2回授業公開

10月4日(土)中学入学者選抜説明会 ※事前申込が必要です。

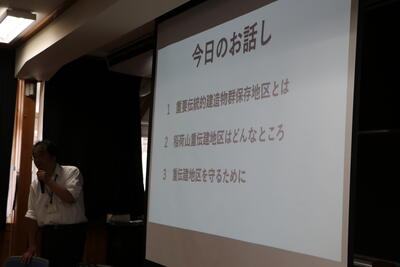

稲荷山・重要伝統的建造物群保存地区について学ぶ(1学年 地域探索学習)

昨日に引き続き、1年生は地域探索学習として、講師に千曲市文化財センターの小野先生をお招きして、稲荷山地区のことについて学びました。

江戸時代末期から明治時代にかけて稲荷山地区が栄えていたことや、当時の建物をこれからも残していくために様々な取組がされていることについてお話をお聞きしました。

生徒たちは知れば知るほど、様々な疑問が湧き出てくるようで、熱心にメモを取っていました。

春季クラスマッチ(3学年)

3年生は高校生に混ざってのクラスマッチです。2日間にわたり、クラス40名が6つの種目に分かれ、熱い戦いが繰り広げられました。

<1日目>

<2日目>

2日目は午後から、各種目の準決勝・決勝が行われました。

クラスマッチのフィナーレはクラス対抗リレー。担任も参加OKのルールなので、生徒とともに激走しました。

高校生に勝てっこないと思っていた中学生も、なかなか善戦する場面もたくさんありました。A組とB組が互いのクラスを応援するなど、クラスだけでなく学年の絆も一層深まっているようでした。

千曲市での探究活動(2学年)

2学年は9月に北陸地方への研修旅行を予定しています。生徒一人ひとりが自分が探究したいテーマを決め、必要な調査を進めていきます。

今日はそれに先立ち、生徒たちが千曲市の産業を学ぶために、市内各地の企業に調査活動に出かけました。協力していただいた事業所は、千曲市役所や千曲市産業支援センターの方々に紹介していただきました。

生徒たちは、ものづくりの現場で実物に触れつつ、疑問に思ったことを質問するなど、ますます自分たちの問いを深めているようでした。

古代米について学ぶ(1学年 地域探索学習)

1年生は、総合的な学習の時間に千曲市の地域探索学習の一環として、古墳館にある科野のムラで古代米の栽培について学習しています。

今日は、森将軍塚古墳館 酒井館長をお招きし、早乙女さんによる古代米の田植えのお話を聞いたり、実際に収穫された古代米を触らせていただいたりしました。

6月8日(日)の科野のムラのお田植えまつりは、本校も協力させていただく予定です。

ちくま未来フェスタでボランティア

5月17日(土)、千曲市で行われた「ちくま未来フェスタ」に中学生8名がボランティアとして参加しました。

消防車や救急車に集まった子どもたちに隊員服を着せるのを手伝ったり、マスコットたち補助をしたりするなど、人手の足りないブースに呼ばれて仕事を手伝いました。

中学生が自ら楽しみながらボランティアに参加している様子は本当に素敵でした。

もしもの時に備えて

5月15日(木)、警察署の方をお呼びして、交通安全・生活安全講話を行われました。自転車運転における交通法規やSNSやネット使用におけるモラルについてお話をお聞き、事故や事件に巻き込まれないよう一人一人が振り返る機会となりました。

また、講話の後にそれぞれの教室で不審者対応の訓練も行いました。不審者が校内に侵入したことを想定して、不審者が教室まで入ってこないように各教室でバリケードを築く練習をしました。実際にやってみると、もしもの時にどのように行動すればよいかを具体的にイメージする生徒も多かったようで、訓練の後に感想を語り合う姿が見られました。

小林一茶 全国小中学生俳句大会 入賞

信濃町主催の「小林一茶 第24回全国小中学生俳句大会」において、高校1年生のMさん(当時中学3年生)が「信濃町長賞」を受賞しました。

これは大賞に次ぐ賞とのことで、大変嬉しい受賞でした。

わずか17文字でその情景を伝えていくことに難しさと愉しさがある俳句。これからもさらに言葉のセンスを磨いていってほしいと思います。

ギターマンドリン班 第4回定期演奏会

5月10日(土)、ギターマンドリン班の第4回定期演奏会が行われました。

中学生8名も高校生と一緒に活動をしています。今年は、初めて中1から高3まで全てのの学年がそろっての演奏会になったとのことです。

中学生と高校生が一緒に班活動を行えるのも、本校の特色の一つですね。

1年生 妙高青少年自然の家 宿泊学習(2日目)

5月1日(木)、2日(金)の2日間、1年生が宿泊学習に出かけました。

2日目は朝のつどいのラジオ体操で始まりました。朝食のあと妙高青少年自然の家を出発して、山ノ内町渋温泉に向かいました。

渋温泉では、温泉街の散策と小石屋旅館の方からお話を聞きました。多くの外国人観光客が訪れる理由やそれを基にした観光業の成長についてお話を聞きました。

宿泊学習を通して1年生の素晴らしい姿をたくさん見ることができました。青少年自然の家の方のお話にもありましたが、この2日間で生徒たちは大きく成長したと思います。

2日間の学びをこれからの学校生活に生かしていきましょう。

1年生 妙高青少年自然の家 宿泊学習(1日目)

5月1日(木)、2日(金)の2日間、1年生が宿泊学習に出かけました。

妙高青少年自然の家では、まずは雄大な妙高山が生徒たちを迎えてくれました。午前は入館式と学習オリエンテーションが行われました。

午後はオリエンテーリング。残念ながら今年は残雪が多かったため、野外オリエンテーリングは行えず、館内での実施となりました。生徒たちは館内に隠されたチェックポイントと、先生方から出された課題をクリアしながら3時間歩き続けました。

夕食を食べたあとは、学年レクが行われました。乗車レク係が企画したレクレーションで大いに盛り上がり、学年の絆がさらに深まりました。

附属中 4月ダイジェスト

新年度が始まって1ヵ月が過ぎました。HP担当の引継ぎが完了するまでに掲載できなかった活動の様子をまとめてダイジェストでお届けします。

◆4月5日(土)入学式 附属中学校新入生80名が、6年間通う屋代高校の門をくぐりました。

◆4月7日(月)中高合同対面式 生徒会、応援団、班活動から盛大な歓迎がありました。

◆4月9日(水)1年生地域探索 「県立歴史館」「森将軍塚古墳」で学びました。

広い範囲から通う本校の生徒たちにとっては、学校周辺はまだまだ知らないことばかり。新鮮な気持ちで地域を探索しました。

◆4月11日(金)「全国そろばんコンクール中学2年の部」優勝の報告

附属中学校3年のKさんが、昨年12月に行われた「全国そろばんコンクール中学2年の部」および3月に行われた「英語読み上げ算競技全国大会」で見事優勝しました。この日、馬場校長のもとへ優勝の報告に行きました。

全校マラソン大会

屋代高校全校マラソン大会、中学生も参戦しました。高校生の8kmに対して中学生は4kmですが、日頃から練習をしていなければ大変な道のりです。今日は風が強く、前に進むのが厳しい場面もありましたが、歯を食いしばって走り抜く姿が印象的でした。各学年男女別で5位に入賞した人が表彰されました。おめでとうございます。

今年の生徒会スローガンは『皆拓』 ~第1回中学校生徒総会~

今年度の最初の生徒総会が行われました。今年のスローガンは『皆拓』、生徒会全員でよりよい学校を創っていきたいという生徒会長の思いが語られました。各委員会から提案された年間計画に対しても、積極的に質問や意見が出されましたが、よい意見を取り入れていこうとする委員長たちの姿勢も大変すばらしかったです。今日の総会から、正式に今年の生徒会活動がスタートします。会員全員で力を合わせ、附属中学校を皆で拓いていきましょう。

5月24日(土) 第1回授業公開のご案内

令和7年度 第1回授業公開のご案内です。

令和 7年 5月 24日 (土) に 実施します。

本校の授業や生徒の学習活動の様子をぜひご覧ください。

PDFはこちらからどうぞ ➡ 第1回授業公開_屋代高等学校附属中学校.pdf

新年度に向けて

3月31日(月)春らしい陽気が増えてきました。高校の校舎では、ロトウザクラの花も満開です。中学棟では、中庭に、10周年記念のウッドテーブルが並びました。冬の間、英語科のO先生と2年生を中心に清掃の時間、一生懸命ヤスリをかけたものに、O先生がニスを塗って、きれいに仕上げてくれました。今年は、濃い茶色や、黄色がかかった色、深緑色など、テーブルにも個性があります。生徒の皆さんには、お気に入りのテーブルを見つけて欲しいです。

新年度、緊張している人もいると思います。未知のものに対してドキドキすることは自然なことです。先生方や、友だちがきっと後押しをしてくれますので、心配せず、楽しい学校生活を過ごしてください。令和7年度も「自分の得意なところ」「自分らしさ」をたくさん発見していきましょう。

納得いくまで挑戦!

3月28日(金)書道班の皆さんに、第61回全国書初め展覧会(一財:驥山館主催)の賞状が届きました。自分が納得いくまで何度も何度も練習をして書いた「書」です。賞状伝達で、一人一人の賞が読み上げられると「おーっ」「頑張ったね」と自然と拍手がわきました。これからも、楽しみながらお互いを高め合っていって欲しいです。

第11期生に感謝の気持ちを込めて

3月21日(金)11期生の卒業式が19日(水)にありました。今年一番の大雪で、朝から雪かきに追われましたが、高校生や高校の先生方も一緒に、中学校周辺の雪かきを行ってくれ、式が始まる頃には明るい日差しも見えてきました。全校の皆の意見を大切にしてきた3年生、学習も班活動もコツコツ頑張ってきた3年生を在校生一同、感謝の気持ちを込めて送りました。これからも自分らしく、楽しい高校生活を過ごして欲しいです。

みんなでつくる卒業式

3月18日(火)久しぶりに生徒たちが登校し、明日の卒業式の準備をしました。朝から1・2年生が一生懸命紅白幕をはり、イスを並べ、会場を作りました。横から眺めたり、遠くから眺めたりしながら、イスが曲がっていないか確認をする生徒、自分の任された仕事が終わると掃き掃除を始める生徒、と自主的に準備を進めていました(昨年度までお世話になった高校のW先生もずっと準備を手伝ってくれていました)。明日は、これまで附属中を引っ張っていってくれた3年生に感謝の気持ちを伝えます。

附属中学校通信3月号

附属中学校通信3月号です→070313附属中通信3月号.pdf

オーストラリア語学研修から帰ってきました

3月12日(水)オーストラリアへ語学研修に行っていた3年生が帰国しました。研修中、51年ぶりというサイクロンがブリスベンに上陸し、悪天候が続き、一部停電になった地域もありましたが、外に出られない間、ホストファミリーとボードゲームをしたり、バーベキューをしたりして過ごしたそうです。不便な中でもできることを探し、異文化体験を楽しめたようで、バスから降りてきた生徒たちは「楽しかった」「頑張って英語をたくさん話した」と笑顔でした。またゆっくりお土産話を聞きたいです。

「読書感想文」全国コンクール入賞

3月10日(月)2年生のTさんが夏休みに書いた読書感想文が、第70回青少年読書感想文全国コンクール入選賞に入賞しました。「初めて挑戦した読書感想文コンクールで全国入賞して嬉しい。」とTさん。挑戦してこその賞です。これからも、様々なことに積極的に挑戦して欲しいです。

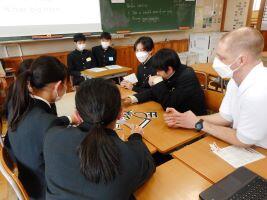

自分の世界を広げる~English School~

3月8日(土)8人のALTの先生方をお迎えして、2年生のイングリッシュスクールがありました。生徒たちは、ALTの先生方が準備をしてくださった様々な活動を体験したり、自分たちが準備をした活動を紹介したりして1日中英語でやり取りをしました。始めは「緊張する」と言っていた生徒たちでしたが、時間が経つにつれ、笑顔も英語も増え、ALTの先生方と楽しそうに活動をしていました。来てくださった先生方も、生徒の名前を覚えてくれ、声をかけながら活動をしてくださり、生徒たちも嬉しそうでした。これからも、どんどん英語を使って、自分の世界を広げて欲しいです。

高校生の研究発表会に参加しました

3月7日(金)高校1年生の「一人一研究」発表会が、あんずホールで開催され、2・3年生が参加しました。中学校代表で2年生のNさんが「特産品を生かして稲荷山を活性化!」のテーマで1年間の探究活動の発表を行いました。高校生の前でも堂々とこれまでの調査内容について発表をしていました。発表を聞いた高校生からは「活性化のための提案(伝統工芸品の組子細工を生かす、特産品のあんずを生かしたお店を展開、HPを分かりやすく魅力的にする)がよい。HPの制作に自分たちも関わっていくのはどうか。」と感想や提案をいただきました。昨年附属中を卒業した高校1年生の先輩は、英語で研究内容を発表、質問も英語でする姿もあり、刺激となりました。

上田高校生から学ぶ

3月6日(木)3年生の校外学習で、上田高校3年生のKさんに上田城跡公園を案内していただき、赤松小三郎、山極勝三郎、松平忠固などの上田市の偉人について教えていただきました。Kさんは、教科書には載っていない、これまでの定説に対して新たに明らかになっていることをお話してくれ、生徒たちは「へーっ」と驚きの連続のようでした。「身の回りには知らないことがいっぱい」「地域には知られていない魅力がまだまだある」と感じた1日になりました。

おぶっこ

3月5日(水)1年生、2年生が家庭科の時間に「おぶっこ」(野菜とみそを使った煮込みうどん)を作りました。うどんも中力粉をこね、自分たちで作り、煮干しからだしをとった汁で煮込む本格的な「おぶっこ」です。うどんを打つことも、煮干しでだしをとることも「初めて」と生徒は楽しそうに調理をしていました。家庭科のN先生から中力粉と薄力粉、強力粉の違いや、グルテンについても教えてもらいうどんについて詳しくなった生徒たちでした。「お家でも作ってみたい」と言っていたので、お家の方もいつか食べられるかも?!

オーストラリア語学研修

3月4日(火)3年生のオーストラリア語学研修の様子です。日曜日に出発し、初日はブリスベンの市内観光を行いました。地元のハンバーガーショップで日本の味付けと異なるポテトやオージービーフの入った大きなハンバーガーを食べたそうです。ホストファミリーとの対面では、緊張していた生徒たちに、ホストファミリーの皆さんが優しく声をかけてくださり、よい出会いとなりました。本日から現地学校での授業も始まりました。初めての海外という生徒も多く、皆、異文化をドキドキ、ワクワク味わっています。頑張れ附中生!

先生方も日々努力

3月3日(月)英語科のY先生が第28回信濃教育研究論文・教育実践賞で準特選を受賞しました。Y先生は、生徒がまとまりのある文章を英語で書く力を高めるためにこの1年間授業で工夫してきたことを論文にまとめ紹介しました。Y先生はこれからも生徒が自信をもって英語で自分の考えや気持ちを表現するための授業改善を続けていくそうです。先生方も日々研鑽に努めています。

未来をつくるきみたちへ

2月28日(金) 「歴史に学び 今を生き 未来をつくるきみたちへ」と題し、義務教育を終えようとする3年生に向けて飯島先生を講師にお招きして講演会が行われました。今、世界や各地で起きている諸課題を歴史事象と結び付けながら、多岐にわたってお話しいただきました。3年生は琴線に触れる話が始まると身を乗り出し、熱心に耳を傾けていました。未来を創っていく3年生が高校で学びをさらに深めていくことが楽しみです。

生徒会も引継ぎです

2月26日(水)中学生徒総会がありました。本日をもって新旧役員の引継ぎです。冒頭のY生徒会長の「本日、生徒会をつないでいく第一歩としたい」という挨拶のあと、各委員会の1年間の活動を振り返りました。質疑応答では「探究GMLはいつ、どのように投稿すればよいのか、周知を徹底するとよい」「大きな仕事のない期間の活動の工夫があるとよい」「チェックテストの前の朝読書も学習にできないか」などたくさんの質問や要望がでました。今年度の生徒会も全校生徒が関わる活動をたくさん企画してくれました。本日の生徒総会で、たくさん意見・要望がでたのも、一人一人が生徒会に関心をもっているからこそだと思います。出された意見を大切に、来年度、よりよい生徒会をつくります。

附属中学校通信1月2月号

ぽっぽ鳩会~スタンプラリーで1年間の生徒会活動を振り返る~

2月25日(火) 今日は中学校生徒会行事「ぽっぽ鳩会」が初開催されました。縦割りグループで交流をしながら、趣向を凝らした委員会毎の企画を回りました。生徒からは「一年間、委員会でどんなことをやってきたのかよく分かった」、役員からは「学年を超えて楽しんでもらえてよかった」との声が聞かれました。11期生徒会の活動は終わりを迎えますが、今までやってきたことが形となり次の世代にバトンが渡されます。生徒会のさらなる進化が楽しみです。

総合文化発表会がありました

2月21日(金)1年間の学習の成果を発表する、総合文化発表会がありました。生徒たちは、時間をかけて行った探究活動の成果を、自分の言葉で自信をもって発表し、出された質問に答える姿がありました。また、生徒会発表では、2年生が3年生への感謝の気持ちと「自分たちに任せてください」という決意をもって、心のこもった企画を届けました。合唱では、どの学年も、その学年ならではの選曲で、聴いている人の心に訴えました。最後の全校合唱「僕のこと」は、生徒のこれまでの頑張り、心の葛藤が伝わってくる迫力で、歌い終わった後、会場は一瞬シンと静まり返り、その後大きな拍手で幕を閉じました。多くの保護者の皆様や地域の皆様に生徒の頑張りを発信できた1日となりました。

エノキタケ栽培

2月20日(木)2年生の技術「栽培」の単元で、1人1ポット、エノキタケを栽培しています。技術科のK先生が「屋代高校ならではのものを」と 旧制屋代中学(現在の屋代高校)で生物教諭であり、ビン詰めによるエノキタケの人工栽培法を考案した長谷川五作先生に因んでエノキタケを栽培、観察しています。暗い箱の中に入れ、観察をしてきましたが、エノキタケもだいぶ伸びてきてきて、今は10cm~15cm程になったものもあります。20cmくらいになったら刈り取るそうです。どんな味がするのでしょう?

自分の手と頭を働かせて考えましょう

2月19日(水)「PCは使わず、自分の手と頭を働かせて考えましょう」今日の1年生の数学の時間は、プリントに書かれた問題について各自で考えました。と言っても簡単に解ける問題ではありません。例えば「Q:整数の割り算において負の余りは存在するのかどうか、根拠をもとに自分の考えを書きなさい」といったようにこれまで学習してきた知識をフル活用して考える問題です。生徒たちは「うーん」と頭を抱えながら一生懸命考えて解答を見つけ、答えを見つけた時は「分かった!」と思わず声がでるくらい、大喜びをしていました。「計算を解けるだけでなく、本質を考えられる力をつけたい」と数学科のS先生。その芽は育っています。

後期もまとめの時期になりました

2月18日(火)中学校では後期定期考査が終わり、一年の締めくくりが近付いてきました。21日(金)には今年度の学習のまとめとなる総合文化発表会が予定されています。学年の合唱曲の練習や研究成果の発表準備も佳境に入り、一層、熱を帯びてきました。発表会ではお互いの学習活動の成果を見合ったり聴き合ったりしながら、良いまとめとしていきたいと思います。

後期のまとめ~定期考査~

2月14日(金)定期考査2日目です。2日間で技術・家庭科と5教科の合わせて計6教科の試験をします。参考書片手に登校する生徒、昨日のテストを友達と振り返る生徒、テスト一色です。また、朝の自習室ではテスト前最後の見直しで、生徒たちはいつも以上に集中をして取り組んでいました。「100点が目標」という生徒もいました。それぞれ頑張ってきたことを出し切ります。

全校合唱練習

2月13日(木)「ああ なんて素敵な日だ 幸せに悩める今日も ボロボロになれている今日も ああ 息をして足掻いている 全て僕のこと あの日の僕らのこと 僕と君とでは何が違う? それぞれ見てきた景色がある 僕は僕として いまを生きている とても愛しいことだ(Mrs.GREEN APPLE『僕のこと』より)」生徒の合唱を聴くと一年間の出来事が歌詞と共に蘇ってきます。全校でホールに響かせる『僕のこと』、楽しみです。

本の世界を絵に

2月7日(金)第36回読書感想画コンクール優秀賞(県入選)にOさんの作品が選ばれました。Oさんは、岡崎琢磨さん著「鏡の国」を読み、主人公の過去の姿と未来へ突き進もうとする姿を、赤と青の色や明暗の対比を用いて表現しました。本のミステリアスな内容が伝わってくる作品です。

学ぶことは楽しいこと

2月6日(木)後期の定期考査もいよいよ来週です。3年生の数学では、各自、復習をしたり、発展的な学習をしたりしていました。教科書や課題プリントをもとに学習をしたり、高校の教科書を使って問題を解いてみたり、過去の大学入試共通テストから先生が選んだ問題に挑戦したりと、苦手なところを確認したり、難問に挑戦したり一生懸命、そして、楽しそうに取り組んでいました。中には先生に「テストにもっと難しい問題を出して欲しい。やる気が出る。」とリクエストをする生徒の声も・・・。もっと自分の力を高めたい、試したいという生徒の姿に「学ぶ」ことは「楽しいこと」という孔子(こうし)の言葉を思い出しました。

探究学習で見方が変わる

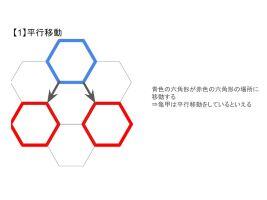

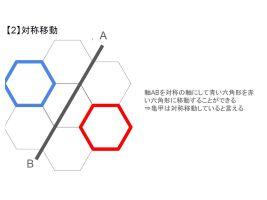

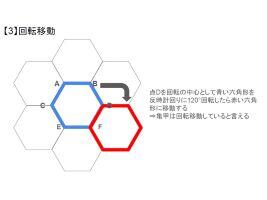

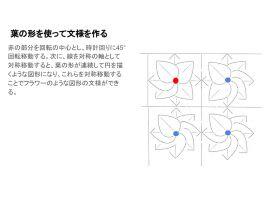

2月4日(火)1年生の数学では学習した「図形の移動」を利用して文様を考える個人での探究学習を行いました。Hさんは、「亀甲」の文様の中に「平行移動」や「対称移動」「回転移動」の特徴を見つけ、まとめました。とてもわかりやすく紹介されています。生徒たちは図形の移動の特徴を生かして「オリジナルの文様も考えました。Mさんは、葉っぱの形を「回転移動」させて、フラワー図形を考えました。探究学習で、身の回りの文様に対する見方も変わったようです。

人権作文コンテスト入賞~感謝状もいただきました~

2月3日(月)第43回人権作文コンテスト長野県大会長野地区で2年生のTさんが優良賞、1年生のNさん、Kさんが奨励賞を受賞しました。Tさんは、は、あだ名による苦しい経験から「名前」は、自分たちの一番身近にある人権であると訴えました。Nさんは、認知症の方への人権について、Kさんは亡くなった方への人権について考えました。また、コンテストの協力と人権尊重思想の普及高揚に貢献したとして、学校に「感謝状」をいただきました。これからも、全校全体で人権感覚を磨き、自分も他者も大切にしていきたいです。

英語ディベートでつける力

1月31日(金)3年生はこれまで1年間、H先生の英語ディベートの授業を受けてきました。今日は、各コースからディベートで勝ち上がってきた2チームによる決勝戦です。テーマは「高齢者の自動車運転は禁止すべきである」です。一人一人、制限時間の3分間(または2分間)を使って各グループの論を展開したり、相手チームに反論したりしました。チームの仲間が言葉に詰まると、同じチームの仲間が横からさっとメモを手渡す場面もあり、両チームとも精一杯頑張りました。聞いている生徒たちも、メモをとったり、自分の考えを紙に書いたりしながら、英語に浸りました。「ディベートを通して、話す力だけでなく、書く力、考える力を高めて欲しい。その場で考える力は、大学入試でも、その先の社会でも必要な力だと思う。」とH先生。高校でも粘り強く取り組んで欲しいです。

面白いものを見つけたので見てください

1月30日(木)「SDGsに向けて、できることがないか調べていたら、面白いものを見つけたので見てください」と3年生のMさん。自主的に家庭で追究し、レポートを作ってくれたので紹介します。「福岡のソウルフード、豚骨ラーメンの廃棄される汁。この汁をトラックの動力として使えないかと研究を進め、実用化に成功して循環型の社会の形成に貢献している会社がある。」というものでした。新たな知識を教わると同時に、Mさんのように粘り強く楽しみながら追究していく姿が、今ある社会の諸問題解決につながるのではないかと感じた出来事でした。

放課後の自主活動

1月29日(水)清掃委員会正副委員長のDさん、Nさんが放課後の時間を使って、全校のごみ箱、清掃用具庫用のラベルを作って貼ってくれていました。皆に分かりやすく、確実に分別ができるように、清掃用具が他の分担場所と混ざらないように自主的に行ってくれました。生徒会の引継ぎももうすぐですが「よい形で後輩に引き継ぎたい」という気持ちが伝わってきます。

オーストラリアや東京とつなぐオンライン授業

1月28日(火)今年度最後のオンライン授業・探究がありました。3年生の英語では、昨年度(現高1生)が語学研修に行った際にお世話になったマーク先生とオンラインをつなぎ、オーストラリアについての話を聞いたり、マーク先生に英語で質問をしたり先生からの質問に即興で答えたりしました。2年生の社会では、SK先生が松代から、東京に出張中のST先生が国会議事堂前から二元中継をし、富岡製糸場で学んだ製糸技術を長野県に広めた和田英さんについて学習をしました。また、1年生の体育では「運動が苦手でも楽しくできる」ヨガや筋トレをしました。写真は、学校でいっしょに体を動かす先生方の姿です。

毎回先生方が内容を工夫しているオンライン授業。楽しみにしている生徒も多いです。来年はどんな授業があるでしょう。楽しみに待っていてください。

作曲した電車の発車メロディを売り込みます

1月27日(月)3年生は、卒業研究の論文提出の締め切りが1月31日と迫り、完成に向けて最後の追い込みです。Sさんは、駅メロに着目し、その効果や役割について研究しています。また、全国で流れているの駅メロから、曲の長さや、テンポ、調性などの傾向や特徴を調べ、屋代高校前駅で流すことにふさわしいであろう駅メロ4曲を作曲しました。1月23日、実際に作曲した駅メロを流してもらいたいと、千曲市の交通政策課の皆さんへプレゼンを行い、曲を聴いていただきました。実現に向けて乗り越えなくてはならない課題も多くありますが、地域の活性化や乗降時の安全にも役立つ発車メロディーの実現に向けて、関係各所にさらに働きがけを行なっていきます。

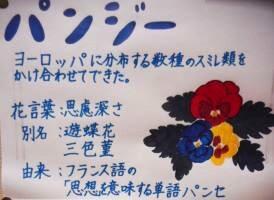

緑の少ない季節でも

1月24日(金)緑の少ない季節ですが、附属中学校の校舎内外には、環境委員会の皆さんが描いた、素敵な、花を紹介するイラストが掲示されています。色鮮やかで、とても丁寧に描かれていて、心が明るくなります。また、環境委員会でプランターに植えたチューリップの球根も芽を出してきました。寒い毎日ですが、春に向けた準備が少しずつ進んでいます。

大切な心と体を守るために

1月23日(木)養護のT先生が、1年生の保健で「大切な心と体を守るためには」について授業をしました。生徒は、「よりよい人間関係」「 性暴力とは」「 もし性暴力の被害にあったら」について、具体的な事例を通して考えました。「これはないな」「ダメだよ」と言いながら話し合いを進めていましたが、自分が気付かないうちに巻き込まれてしまっていることもあるかもしれません。T先生より、「ダメだと言うこと(No)」「逃げること(Go)」「信頼できる大人に相談すること(Tell)が大切だと教わりました。

No・Go・Tellしっかり頭に入れて、自分も相手も大切にする関係を築きたいです。

ギターに挑戦

1月22日(水)2年生の音楽では、ギターで「カントリーロード」のコード奏に取り組んでいます。コードに合わせて指の位置を移動させることに苦労をしましたが、一生懸命、曲のサビの部分を演奏していました。「難しいけれど楽しかった」「指が痛くなった」と初ギターを味わった生徒たちでした。

全員の意見を聞きたい

1月21日(火)3年生の生徒会もまとめの時期になってきました。2年生への引継ぎ前、最後の全校ブレインストーミング(ブレスト)が昨日行われました。「全校がもっと花と触れ合うためには?」「探究GML(家庭学習)の提出率を増やすためには?」「もっと選挙に関心をもってもらうためには?」など、各委員会から出された質問に対して、縦割りのグループでアイディアを出し合いました。なかなかグループの話し合いが盛り上がらない時には、進行役の本部役員が声をかけたり、他のグループのアイディアを紹介したりして盛り上げていました。3年生の「全員の意見を聴きたい」という気持ちが伝わってきました。

他教科の質問にも全力で対応

1月20日(月)本日は、第3回目の学力推移調査(国語・数学・英語の実力テスト)の日でした。朝、職員室には、生徒が数学の質問にきていました。しかし、あいにく教科担当者がいません。すると、英語科のO先生、社会科のT先生が「どれどれ?」と一緒になって質問の答えを考え始めました。その後、数学のH先生も職員室に戻り、輪に加わります。生徒は疑問が解決し「スッキリした!」と教室に帰っていきました。学力推移調査の結果が戻ってきたらまた皆で分析し、授業改善・学習改善に生かします。

調べたことを形に

1月17日(金)1年生の「町づくり」探究チームが準備をしてきた「ガチャ」が完成しました。「千曲市の活性化のために自分たちができることを」と考え、どの年代でも楽しめる「ガチャ」に千曲市の名所を紹介する缶バッジ(200円)、シール(3枚100円)を入れました。缶バッジも、シールも説明書きもポスターも、全て生徒の手作りです。「もっとこうしたら皆が楽しんでくれるのではないかな」とお客さんのことを想像しながら一生懸命作りました。現在屋代駅に設置されている「ガチャ」、ぜひ回してみてください。

お互いの頑張りを称えて

1月16日(木)第72回長野県統計グラフコンクールで、Aさんが長野県知事賞、EさんがSBC賞に入賞、Oさんが佳作、Mさんが努力賞に入賞しました。また、12名の生徒が長野支部優良賞を受賞しました。「データ収集のためのアンケートがなかなか集まらず、苦労した」「完成するのに1カ月くらいかかった」「昨年の作品よりよくなるよう頑張った」と皆コツコツと努力した結果です。賞状伝達では、お互いの頑張りを称え、自然と拍手が沸き起こりました。

よく見ると・・・発見

1月15日(水)2年生の国語では、論評文について学習をしています。今日は、論評文を書く前段階として、電車内でのマナーを呼びかける3種類のポスターから1つ選び、シンキングツール(思考ツール)を使ってそのポスターについて分析をしました。生徒は色やレイアウト、言葉の分かりやすさ、インパクトなど様々な側面から分析をしていました。「よく見ると色々な工夫があって驚いた」そうです。先入観にとらわれず、さまざまな方面や角度から物事を見たり考えたりする力はこれからますます必要になってきます。授業を通してその力を磨いています。

国際社会に目を向ける

1月14日(火)3年生社会科の授業では、「平和な国際社会の実現に向けて私たちは何ができるか」について考える中学校の教科書最後の単元が始まりました。本日の授業では、SDGsの17の目標をもとに、優先度の高いものについて考え、各自で分類した表を作りました。「先進国がパートナーシップを結べば、色々な問題が解決するような気がする」「住んでいる国によって、優先度が変わるな」と表を作りながら考えている生徒もいました。これから、各自選んだテーマの課題や解決策について探究していきます。国際社会について視野を広げる機会となりそうです。

雪の日の朝

1月10日(金)今朝は生徒が登校する時間に雪が降り始め、うっすらと路面に雪が積もりました。ふと中庭を見ると、高校の野球班の生徒が、雪を掃いてくれていました。顧問の先生のお話では、生徒たちが自主的に行っているとのことです。中学生の中にも、雪が降った日には一緒に雪かきをしてくれる生徒がいます。高校生の姿から学べることも、本校ならではのよさです。

発展課題に粘り強く取り組む

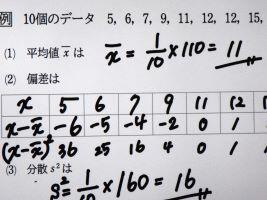

1月9日(木)3年生の数学の授業では、データ分析の発展的な学習をしていました。生徒たちは、データのばらつきや偏差の値を根気強く算出しており、感心しました。ここまでのデータ分析の学習は昔はなかったそうです。時代の変化を感じます。1年生は、火山でできた鉱物について実物を見ながら分類をしていました。石への見方も変わりますね。

総合文化発表会に向けて

1月8日(水)総合文化発表会に向けての準備が、各学年スタートしています。1年生は、探究学習で学んだことを、各自模造紙にまとめ始めました。普段はタブレットにスライドでまとめることが多い生徒たち。大きい紙面に「何をどのように書くか」「人目をひくようなフレーズは何か」レイアウトや言葉を「うーん・・・」と考えながら紙面に向かっていました。2、3年生は学年合唱練習です。2年生は、本日初めて全体で合わせてみたそうですが、とても綺麗な歌声でした。3年生は、自分たちでどんどん練習を進めています。2月の発表会が楽しみです。

新しい年のスタートは

1月7日(火)年末年始休業が明け、生徒が学校に戻ってきました。国語の授業では、1年生対2年生で百人一首大会をしました。中には上の句の決まり字を覚えている生徒、歌人の名前を聞き札を探し始める生徒などもおり、札を取るたびに「おーっ」と感嘆の声があがっていました。また、2025年のスタートにあたり、全校で顔を合わせた「初めの会」もありました。感染症予防についてや服装のルール、電車・自転車のマナーやルールなどを確認し合いました。今年も、皆健康に気持ちよく1年間過ごしたいです。

2024年締めくくりの登校日は

12月26日(木)今日は、今年最後の授業日でした。附属中は、最終日の今日も6時間授業がありました。3年生の教室をのぞいてみると、英語の授業では「Fast Food should be banned.(ファーストフードは禁止すべきだ)」についてのディベートを行っていました。ジャッジの生徒はそれぞれのチームの論を聞き「この論は説得力があった」「ここはちょっと本題とずれていたのでは」と丁寧に判定していました。国語の授業では、3週間後に控えた大学入試共通テストの漢文の問題に挑戦していました。中学3年生でも充分解ける問題もあり、生徒たちも粘り強く取り組んでいました。

午後の校長講話では、校長先生より、オーストラリアのウェノナ高校との交流や、地域の子どもたちを対象とした科学班のCHIKUMA STEAM PARKの活動を取り上げていただき「自分の身の回りから、外側へと他者とのかかわりを広げよう」とお話をいただきました。

冬休み、しっかり充電をして、また1月から皆で頑張ります。

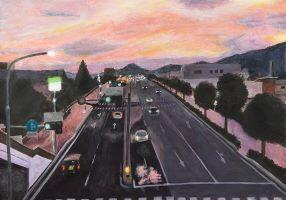

細部まで描いた力作です

12月24日(火)綿半グループ主催 第14回わたしの「ふる里自慢」絵画コンクールで、1,620点の応募作品の中から、2年生のOさんの作品「雨上がりの歩道橋から」が中学生の部「最優秀賞」を受賞しました。Oさんは、雨上がりの日、街に反射するきれいな夕焼けを赤味がかった色を使うことで表現しました。空の様子や遠くのライトの光など、細かなところも丁寧に描いた力作です。

身の回りには不思議がいっぱい

12月23日(月)更埴生徒科学作品展覧会に出品した皆さんに賞状が届きました(県出品作品については12月13日(金)のHPをご覧ください)。それぞれの研究タイトルを聞くだけで、興味深く、詳しく話を聞いてみたくなります(以下、研究タイトル掲載)。

・インジゴカルミンの信号反応

・パン作りにドライイーストは必要なのか

・自然のリトマス紙・アリの習性調査

・おいしい水ってどんな水?

・太陽熱温水器をつくろう

・野菜の分類

・10円玉を輝かせよう

・ニュートンのゆりかごの動き

・食品によるカビの生え方の違い