附属中活動

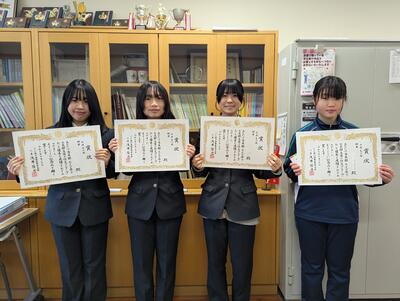

「小さな親切」運動 作文コンクール 入賞

「小さな親切」運動長野県本部が主催する作文コンクールにおいて、本校から4名が入賞しました。

困っている人がいたら進んで助けたり人の役に立とうと心がけたりすることなど、些細なことであっても日頃から意識されているのだと思います。

入賞おめでとうございます。

一筆入魂 ~書道コンクール、作品展入賞~

書道コンクールにおいて、本校生徒の作品が以下のとおり入選しました。

<第69回JA共済小・中学生書道コンクール>

◆半紙の部 金賞1名、銀賞1名、入選2名

◆条幅の部 金賞1名、銀賞1名、銅賞1名

長野県下18,000点以上の中からの入賞です。半紙の部で金賞を受賞したNさんの作品は、全国コンクールに出展されました。

<第67回千曲市児童生徒作品展>

◆書写の部 入選6名

校内選考で各クラスから1点ずつが選抜され、計6点が出展されましたが、6点すべてが入選を果たしました。

自分の好きなことや得意なことにとことん打ち込み、切磋琢磨しながら互いを高め合っている生徒たちです。

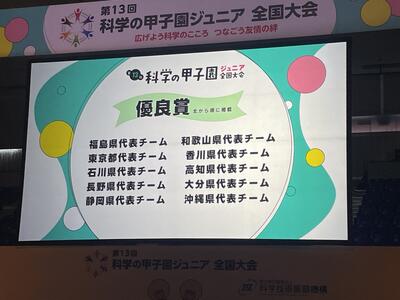

科学の甲子園ジュニア全国大会 優良賞を受賞しました

12月13日(金)~15日(日)、兵庫県で行われた科学の甲子園ジュニア全国大会で、本校生徒4名を含む長野県代表チームが優良賞を受賞しました。

大会では筆記競技と実技競技の総合点が競われましたが、メンバーは、全国のハイレベルな戦いの中で多くの刺激を受けたようです。

実技競技②「リニアでGo!」では、1ヵ月以上前からチームで試行錯誤を続けて作成してきた装置で、リニアカーを見事に完走させることができました。

チーム全員で大変難しい課題に挑戦してきましたが、一人の閃きによって大きく前進したことや、チームで協力して困難を乗り越えたことなど、大会を通して多くのことを学ぶことができたようです。

(画像は、科学の甲子園・科学の甲子園ジュニア YouTube channelからの切り取りです)

◆ 関連記事

➡ 11/14(金) 科学の甲子園ジュニア全国大会に出場します

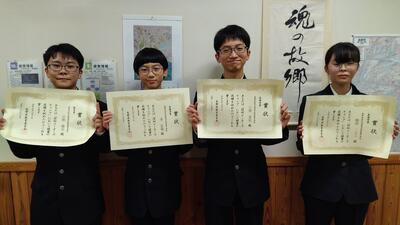

第19回スクラップ新聞コンクール 入賞

信濃毎日新聞社が主催するコンクールに、本校の1年生が社会科の授業の一環で作成した新聞を出品しました。その結果、今年度は中学生の部で4名の生徒が入賞し、過日表彰されました。

優秀賞に選ばれたMさんは、「どうなる?私たちの部活動」を取り上げ、部活動の地域移行の現状と課題について、「誰もが参加できて、勉強とも両立ができるようになることを期待している」と自分の意見をまとめました。

奨励賞を受賞した3名、Tさん「熊も本当はかわいそう?~目指せ!熊と人間の共存~」、Kさん「長野県のお産事情」、Aさん「もっと知って信州の魅力~インバウンドの偏りを無くすために~」、これらも大変すばらしい作品でした。

探究活動を大切にしている本校では、様々な教科や活動の中で、日頃から疑問に思ったことを調べたり解決したりする学習を行っています。こういった取組の成果を認めていただけることは大変嬉しいことです。

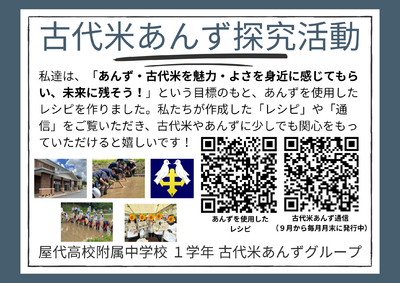

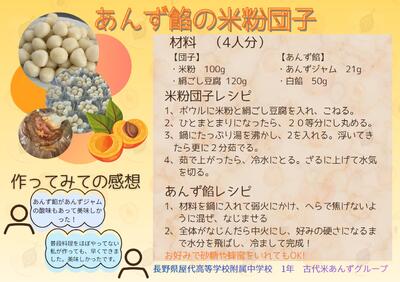

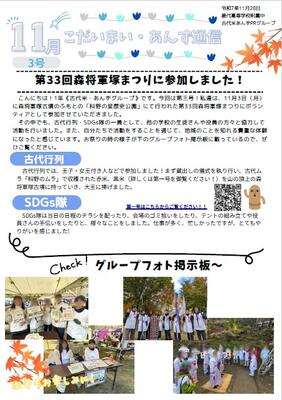

1学年「古代米・あんず通信」第三号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第3号が発行されました。

今回は、11月3日に参加した森将軍塚まつりのレポートです。

SDGs隊は、受付で来場者にパンフレットを配る仕事を手伝わせていただきましたが、その際に自分たちの取組を知ってもらうためのチラシも一緒に配布させていただきました。

2枚目のスライドは、近隣の食料品店で掲示させていただくことになったチラシです。こちらにもあんずに関する情報を載せていますので、見かけたらぜひ二次元コードにアクセスしてみてください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 古代米・あんず通信 第三号 (11月号) .pdf

◆ 関連記事

長野県児童生徒美術展 書写の部 地区入選

本校から出品された書写の作品から、3名の作品が、第76回長野県児童生徒美術展 書写の部 において、地区入選となりました。

3名は書写の授業では大変熱心に制作に取り組んでいました。入選おめでとうございます!

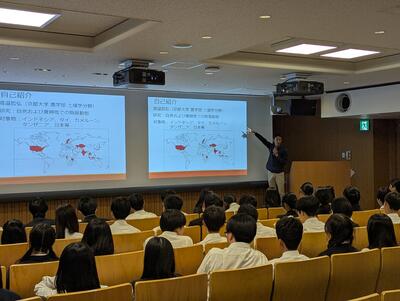

3学年 SSHアカデミックサイエンス連携講座 特別講義

附属中学校の母体である屋代高校は、文部科学省よりSSH先導的改革型Ⅱ期(3年間)の指定を受け、科学技術人材育成のための研究開発等に取り組んでいます。

11月21日(金)は、アカデミックサイエンス連携講座として、中学校3年生が大学の先生の特別講義を受講しました。

講師は、東京大学大気海洋研究所教授の横山祐典先生です。

地球温暖化により海面上昇が進み、海に沈むことが予測されている島しょ国家が、そこに国があったことを示す取組を始めているというお話がありました。

そして、「沈んでしまった国は国家となり得るのか」という、まさに正解のない問いが生徒に投げかけられ、生徒たちは友達と様々な考えを巡らせていました。

横山先生のような世界の第一線で活躍されている研究者のお話を直接お聞きできるという、大変貴重な機会となりました。

中学校バレーボールクラスマッチ

高校生の定期考査の期間に、附属中学校では全校で取り組む行事が計画されています。

今日は体育委員会の主催でバレーボールクラスマッチが行われ、1年生から3年生まで総当りの熱戦が繰り広げられました。

バレーボールといっても、本来のルールとは少し違い、ケガの内容に柔らかいボールを使用したり、よりラリーが続くようにワンバウンドまでOKだったりするなど、学年を越えて楽しめるように工夫されていました。

結果は、男子の部でも女子の部でも3年生が優勝となりましたが、1日を通してクラスの仲間を応援する様子や体育館中に響いた声援は、どのクラスでも勝ち負けとは関係なく、素晴らしい姿でした。

科学の甲子園ジュニア全国大会に出場します

本校の生徒4名が、12月に行われる「科学の甲子園ジュニア全国大会」に出場します。

4人は、8月に行われた長野県大会において最優秀賞及び優秀賞を受賞し、長野県代表チームのメンバーとして推薦されました。

キャプテンのGさんは、「上位入賞を目指してがんばりたい」と意気込んでいます。

写真は大会に出場する4名と、8月の県大会のときの様子です。

現在は、全国大会に向けて、事前に出された課題やレポートに精一杯取り組んでいます。

1学年「古代米・あんず通信」第二号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第2号が発行されました。

今回は、あんずの里千曲市の工房アプリコさんのご協力のもと、あんずの魅力を生かした地域おこしについて考えました。

探究の成果をこれからも発信していきますので、どうぞご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 古代米・あんず通信 第二号 (10月号) .pdf

◆ 関連記事

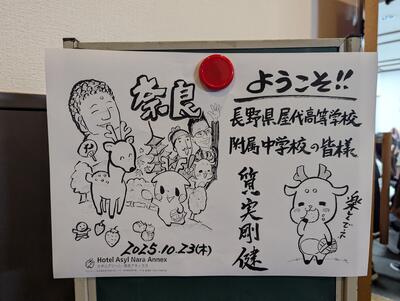

3学年 修学旅行 ~京都、奈良の旅~

10月21日(火)~23日(木)の3日間、3年生は京都・奈良へ修学旅行に出かけています。

<3日目>

最終日は奈良市に移り、興福寺国宝館と東大寺を見学しました。

興福寺国宝館では、阿修羅像をはじめ数ある仏像たちが時代を越えて訴えかけてくるメッセージを、生徒たちがしっかりと受け止めながら見学をしました。

東大寺では、奈良の大仏のスケールの大きさに圧倒されつつも、ガイドさんのお話を熱心に聞いて、当時の人々の祈りに思いをはせました。

最後は奈良公園のシカとの別れを惜しみつつ、また、旅行最後の食事でもホテルのおもてなしを受けつつ、たくさんの思い出を持ち帰りながら帰路に就きます。

<2日目>

2日目は京都市内の班別見学です。朝ホテルを出発し、公共交通機関を利用して自分たちの足で京都市内をめぐりました。

今日はちょうど市内で時代祭りが行われており、京都御苑から平安神宮まで練り歩く歴史絵巻行列も見ることができました。

<1日目>

1日目の今日は、午後から京都市に入り、京都大学を見学しました。

初めに、京都大学農学部 准教授の 渡邉 哲弘 先生の模擬授業を受講しました。

渡邉先生は、自然や農業を支えている生態系の要である土壌について研究されています。「土から考える農業と環境」と題した講義は、中学校の理科と社会(地理)が融合されたような内容であり、生徒たちは専門的な内容を自分の知識と結び付けながら熱心に話を聞いていました。

講義のあとは、大学キャンパスの見学。案内役として、附属中学校から京都大学に進学した先輩方6名にかけつけていただきました。

京都大学を目指したきっかけや受験当時にどのように勉強に取り組んでいたかなど、中学生は先輩方のお話を聞いて刺激を受けているようでした。

今回の旅行は京都市内のホテルに連泊。早朝からのバス移動で疲れているため、しっかり休んで明日の班別見学に備えます。

3学年 大学見学 ~進路選択を考える大切な一歩~

本校の生徒は、併設型中高一貫校として本校で6年間を過ごします。中学3年のこの時期に大学見学を行い、将来の進路選択を考える機会を設けています。

9月25日(水)には、信州大学工学部において、研究室や実践施設を見学したり、大学の先生による模擬授業を体験しました。

「1.5億円の顕微鏡があると聞いて、大学での研究のスケールの大きさを実感した」、

「大学の先生の専門的なお話は難しかったけれど、地球が抱えている問題や科学の力について考えるきっかけとなった」、

などの感想が生徒から聞かれました。

また、26日(木)には、長野県立大学において、環境に配慮した施設の工夫について学びました。また、模擬授業では、データの読み取り方や比較の仕方を学びました。

「データをどのようにして分かりやすく伝えるかが大切だと知った」、

「中学で学んでいることが大学の学びにつながっていることを実感した」

などの感想が生徒から聞こえてきました。

2日間を通して、生徒たちは大学での学びの深さや、施設の充実度を肌で感じることができました。10月に控えている修学旅行では、京都大学を見学し、本校卒業の先輩方からお話を聞く予定です。

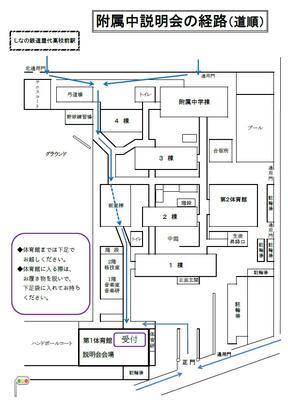

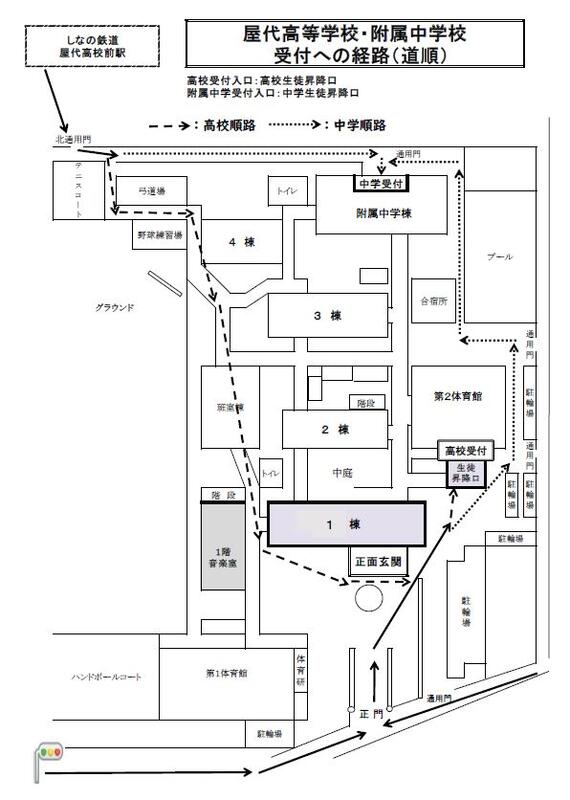

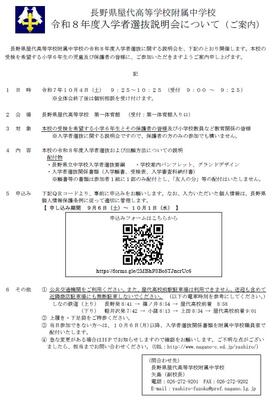

10月4日(土)令和8年度入学者選抜説明会を行います

標記のとおり、令和8年度入学者選抜説明会を行います。

長野県内の小学校には、メールでもお知らせしておりますので、在学する学校にお問い合わせください。

お申し込みは準備の都合上、10月1日(水)までに、二次元コードからお願いします。

申し込みフォームは10月3日(金)まで開設します。

当日は学校には駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。近隣の施設や店舗等への駐車、送迎での利用はされないようにお願いします。

なお、当日参加いただけない方へは、10月6日(月)以降、入学者選抜関係書類を附属中学校職員室で配付いたしますので、本校までお越しください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ ① 令和8年度 屋代高校附属中学校入学者選抜説明会(ご案内).pdf

1学年「古代米・あんず通信」第一号

1学年、地域探索学習の「古代米グループ」が作成した通信の第1号が発行されました。

6月に田植えの体験をさせてもらってから、稲の成長を見守ってきました。

探究の成果をこれからも発信していきますので、どうぞご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ

◆ 過去の記事

2学年 北陸研修旅行(3日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

最終日の今日は、富山県朝日町に移り、宮崎漁港で刺し網にかかった魚を外す体験や、サビキ釣りの体験を行いました。

地元の観光課や漁師の皆さんから最高の歓迎を受け、生徒たちも初めての体験に心を躍らせていました。

午後はヒスイ海岸に出かけました。ひすい恵みの会、会長の扇屋さんの手ほどきを受けながら、一生懸命にヒスイを探しました。

3日間の研修旅行もこれで終わりです。たくさんの思い出とともに長野県に帰ります。

2学年 北陸研修旅行(2日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

2日目は、石川県金沢市に移り、市内の官公庁や企業を訪問しての探究活動を行います。あいにく雨の中のスタートとなりましたが、生徒たちはテーマ別の班に分かれて市内各所に向けて出発しました。

午後も度々雨に降られましたが、生徒たちは市内バスを上手に利用しながら約束の時間に間に合うように訪問先を目指しました。金沢での雨の降り方が長野県とは違うことにも気づいている生徒もいるようでした。

2日目の宿は石川県能美市のたがわ龍泉閣。宿のおもてなしを肌で感じ、温泉に入って今日の疲れを癒します。

今日は、様々な人と出会い、その人たちの温かさに触れることを通して、生徒たちもまた大きく成長ができた1日でした。

2学年 北陸研修旅行(1日目)

9月24日(水)~26日(金)の3日間、2年生は北陸研修旅行に出かけています。

初めに訪れたのは、富山県黒部市にあるYKK センターパーク。ファスナー事業と建材事業の発展の歴史と、創業者のものづくりへの想いについて見学しました。

午後は、国の重要伝統的建造物群保存地区、そして世界遺産にも指定されている越中五箇山相倉集落を訪ねました。合掌造りの建物がどのようにして守られてきたのか、その地域で暮らす人から直接お話を聞くことができました。また、合掌造りの茅葺き屋根を張り替えている貴重な場面も見学することができました。

1日目の宿は砺波青少年自然の家です。宿舎に入ってホッと一息。夕食を食べた後は、今日の学びをまとめます。

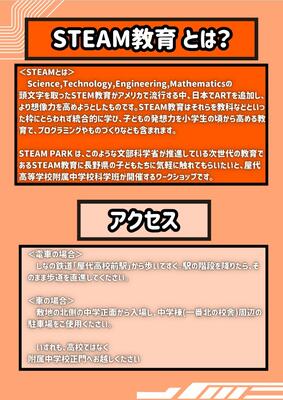

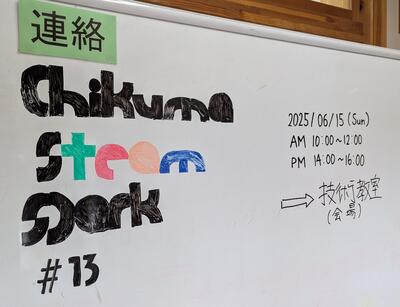

9月21日(日)Chikuma Steam Park を開催します

中学校科学班による「Chikuma Steam Park」を下記のとおり開催します。

今回のCPSは、謎解きを進めながら様々な実験が体験できます。ぜひご参加ください。

◆日 時:令和7年9月21日(日)

第1部 10:00~12:00 第2部 14:00~16:00

◆場 所:屋代高等学校附属中学校 技術教室

◆対 象:長野県内の小中学校在学中の小学校4年生から中学校3年生まで

◆その他:・事前の申し込みは不要です。

・参加費(保険料含む)として100円を当日集金させていただきます。

・チラシはこちら(第14回CSPチラシ.pdf)

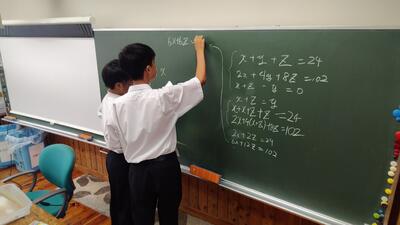

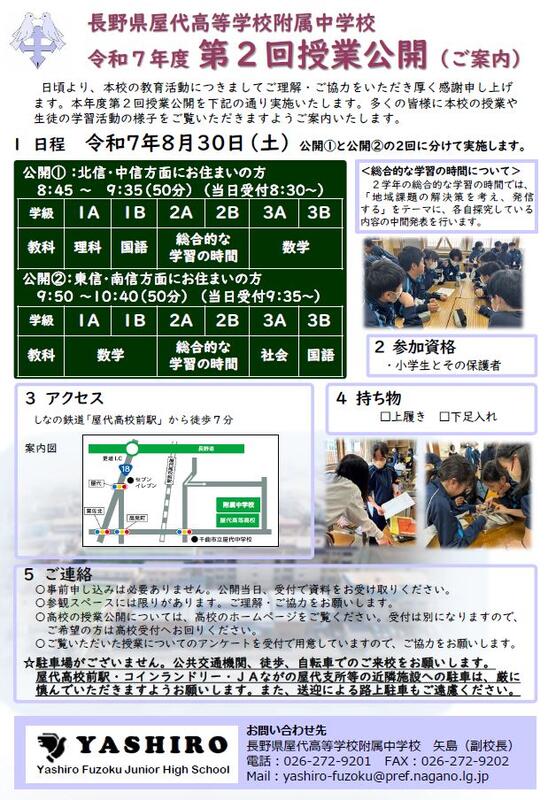

第2回授業公開が行われました

8月30日(土)に第2回授業公開が行われました。

多くの小学生や保護者の皆様にご来校いただき、附中生の学びの様子を見ていただきました。

<数学科の授業の様子>

<国語科の授業の様子>

<理科の授業の様子>

<総合的な学習の時間の様子>

2年生は、9月に控えた北陸研修旅行で調査したい内容について発表し、参観された方に向けて伝えたり、友達からの質問に答えたりしました。

本校では、以下のとおり、入学者選抜説明会を予定しております。本校への進学を検討している方は、ぜひお越しください。

詳細につきましては、9月上旬に本校ホームページにて公開、また長野県内の小学校に通知を発送します。

【令和8年度中学校入学者選抜説明会】

日時:令和7年10月4日(土)9:25~10:25(受付 9:00~)

会場:長野県屋代高等学校 第一体育館

※事前申込が必要です。

8月30日(土)第2回授業公開のご案内

令和7年度 第2回授業公開のご案内です。

令和7年8月30日(土)に 実施します。

事前申し込みは不要です。

本校の授業や生徒の学習活動の様子をぜひご覧ください。

◆ PDFはこちらからどうぞ ➡ 第2回授業公開_屋代高等学校附属中学校.pdf

◆ 第1回授業公開の様子 ➡ 5月24日(土)第1回授業公開

◆ 学校説明会の様子 ➡ R07 屋代高等学校附属中学校通信 vol.1 .pdf

7月31日(木)科学班による夏休み子ども科学教室

屋代公民館が主催する「夏休み子ども科学教室」に、科学班を招いていただきました。

3つのコーナーを用意して、参加した地域の小学生や保護者の方におもしろ実験を体験してもらいました。

昨年に続いて今年が2回目となりました。中学生にとっても大変貴重な機会をいただきました。

明日から夏休み!

本日は、夏休み前の最後の登校日でした。

6校時に校長講話がオンラインで行われました。学校長からは、自己のあり方を問い続けてきたあるサッカー選手のインタビューから、生徒たちに対人関係の構築やコミュニケーションの大切さについて伝えていただきました。

明日から夏休みです。夏休みは27日間ですが、暑さに負けず、事故や病気のない充実した夏休みを過ごしましょう。

7月9日(水)2学年福祉体験 ~義足ってこんなに重たいの?~

2学年では、10月に福祉体験学習に向けて、事前学習を進めています。

7月9日(水)は、民生委員の皆さんと、千曲市社会福祉協議会の堀内さんと中村さんに来校していただき、それぞれお話を聞きました。

民生委員の皆さんとの交流では、「ふれあい・いきいきサロン」を体験させていただきました。地域の高齢者の方々が孤立することがないようにと行われているこの活動、中学生は高齢者の方々の話を聞いたり寄り添ったりすることの意義や目的に気付かせていただきました。

また、堀内さんと中村さんは、お二人とも足に障がいを抱えておられるのですが、障がいのある人に対してためらわずに関わる勇気をもってほしいと語る堀内さん、不慮の事故で両足を失っても人生をあきらめずパラリンピックの選手として世界の舞台に挑戦した中村さんのお話に、すっかり生徒たちは引き込まれていました。

中村さんの義足を手に取った生徒たちからは、「こんなに重たいとは思わなかった」と、驚きの声が上がりました。

6月29日(日)鳩祭 3日目 ~ステージ発表等~

鳩祭3日目、班活動のステージ発表が行われました。

中学生と高校生が一緒の班活動に取り組んでいる本校では、鳩祭での発表が大きなステージの一つになります。どの班も、これまでの練習の成果を発揮した素晴らしい発表になりました。

<弦楽班> ※弦楽班のステージ発表は2日目でした。

<中学校吹奏楽班> 高校生に劣らない迫力の演奏!

<合唱班> 「声」という他の誰にも持ちえない楽器を通じて、感情が伝わってきました

<ギターマンドリン班> ひと時暑さを忘れるような心地よい音色が響きました

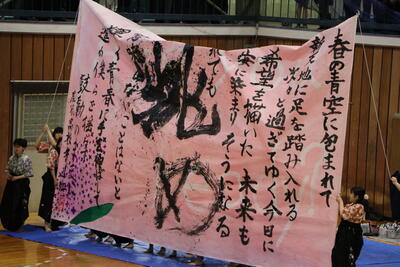

<書道班> 圧巻のパフォーマンス!

<演劇班> 班員と観客と一体となり、感動のステージが創り出されました

<美術班> 一筆一筆に心が行き届いた作品がたくさん見られました

今年も、鳩祭の一般公開にたくさんの方々にお越しいただきました。ご来場いただいた皆様のおかげで、生徒たちも最高のパフォーマンスを出すことができました。皆様の心に残る鳩祭であれば幸いに存じます。ありがとうございました。

6月28日(土)鳩祭 2日目 ~中学校音楽会~

鳩祭2日目、今日から一般公開が始まります。

中学校では午前に音楽会が行われ、たくさんの皆様にご来場いただきました。

2年生、透き通るような女声パートと、包み込むような男性パートが少しずつ形になってきていて、最後には素敵なハーモニーが聞こえてきました。

1年生、一人一人が大きな声で歌い、声がそろった厚みのある合唱でした。入学して3か月になりますが、クラスの絆がさらに強くなっているのを感じました。

3年生、難しい曲に挑戦しましたが、強弱の変化で曲の盛り上がりを表現しているのはさすがでした。また、難しい歌詞を一言一言丁寧に歌うことで、歌詞の言葉がしっかりと心に届きました。

今日の音楽会では、どのクラスも、クラスの絆を改めて確かめ合っていたように思います。

6月27日(金)鳩祭 1日目

いよいよ今日から高校生と合同で行われる「鳩祭」が始まりました。

今日は、日中に全校企画やハト1GPなど校内向けの企画が行われあと、下校前に開祭式が行われました。

当日を迎え、高校生の迫力に圧倒されつつも、高校生と一緒に鳩祭を楽しんでいる中学生の様子が印象的でした。

2年生、3年生のクラス展示は、準備がしっかり整いました。

また3年生は、クラス展示で手狭になっている教室でも、明日の音楽会に向けて合唱に磨きをかけていました。

中学生も高校生に負けていませんね!

明日から鳩祭!~最後の追い上げ~

いよいよ明日から生徒会最大の行事である「鳩祭」が始まります。

中学校でも学級展示など最後の追い込みに全力で取り組んでいます。

6月27日(金)~29日(日)の3日間のうち、一般公開は28日(土)と29日(日)の2日間です。

中学校音楽会は28日(土)午前9時30分から第2体育館にて行われます。

保護者の皆様、地域の皆様、たくさんの方々のお越しをお待ちしております。

鳩祭まであと7日!~中学校音楽会リハーサル~

6月20日(金)、屋代高校と合同で行われる文化祭「鳩祭」まであと7日となった今日、中学校では全校での音楽会リハーサルが行われました。

音楽会では、全学級のクラス合唱が発表されます。短い期間での練習でしたが、どのクラスもリハーサルとは思えないほどの仕上がりを見せていました。

本番ではさらに磨きがかかったクラス合唱が聞かれることでしょう。

中学校音楽会は鳩祭の2日目、6月28日(土)に行われます。一般公開となりますので、保護者の皆様、地域の皆様もぜひご来校ください。

身体も心もリフレッシュ! ~学校保健委員会~

6月18日(水)、本校生徒の健康課題への対応として、学校保健委員会が講演会を企画しました。

題して、「これからの健康に必要な身体づくりについて ~成長期に必要な正しい姿勢と体幹トレーニングについて~」

講師は、(株)BCF アスレティックトレーナーの 関 賢一 先生です。

運動の得意不得意にかかわらず、1日の生活の中で身体活動の時間を増やすことや、体幹を鍛えて正しい姿勢を維持していくことの大切さについて教えていただきました。

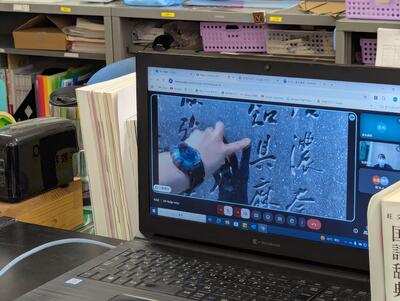

オンライン授業・探究学習日②

6月17日(火)、今年度2回目の「オンライン授業・探究学習日」がありました。

2年生の国語の授業では、千曲市戸倉の万葉公園から実況中継で授業が行われました。K教諭はそこにある歌碑の一つ「信濃なる 千曲の川の 細石も 君し踏みてば 玉と拾はむ」を取り上げました。歌碑は万葉仮名で彫られており、「千曲」の部分が「知具麻」となっていました。

ところが、この歌は、松本市薄川沿いの万葉歌碑公園にも歌碑があり、そこでは「知具麻」を「筑摩」と解釈されていることをK教諭から知らされます。

「千曲と筑摩、どちらが正しいか?」という問いに答えるために、生徒たちはオンライン上で様々な情報を集め、自分なりの考えをもっていきました。

第1回 CHIKUMA STEAM PARK in FUZOKU 開催!

6月15日(日)、本校の中学校科学班の企画による、CHIKUMA STEAM PARK in FUZOKUが開催されました。

更埴郡内の小中学校にお知らせしたところ、当日は15組の方々に来校していただきました。

「浮くインク」「レモン電池」など、班員が用意した科学の不思議を楽しんでいただきました。

次回は未定ですが、決まりましたら、こちらでもお知らせします。

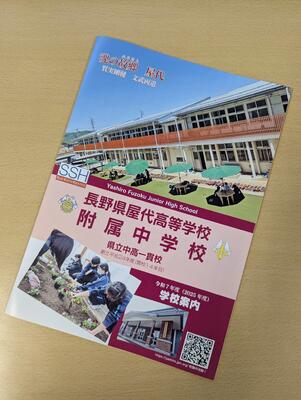

6/14(土)附属中 学校説明会について

6月14日(土)の学校説明会が近づいてまいりました。当日お渡しするパンフレットも出来上がってまいりました。

すでにお申込みをいただいた方は、当日は気を付けてお越しください。なお、当日は学校には駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。近隣の施設や店舗等への駐車、送迎での利用はされないようにお願いします。

まだお申込みをされていない方は、13日(金)午後4時まで受け付けておりますので、こちらからお申込みください。

それでは、当日お待ちしております。

6/8(日)第33回 科野のムラお田植えまつりに参加

6月8日(日)森将軍塚まつり実行委員会が主催するお田植えまつりに、本校1年生の有志3名が参加しました。

このイベントで植えられた古代米は、秋には収穫され、11月に行われる森将軍塚まつりで奉納されます。

早乙女さんの衣装に着替えた生徒たちは、豊作を願って苗を1本1本丁寧に植えていき、無事にその役目を果たしました。

探究活動につながる貴重な体験となりました。

探究活動の成果を発表 ~屋代高校附属中学校同窓会定期総会にて~

5月31日(土)、屋代高等学校附属中学校同窓会の定期総会が行われ、今年3月に「スーパーサイエンスハイスクール一人一研究」で発表をした3年生(当時2年生)が招待され、その成果を発表しました。

「特産品を生かして稲荷山を活性化」をテーマに、1年次に探究した稲荷山重要伝統的建造物群と、2年次の東海研修旅行で訪れた名古屋市の有松重要伝統的建造物群との比較から、稲荷山地区の活性化のために考えられることについて発表しました。

赤地同窓会長をはじめ、理事や支部長の皆様から大きな拍手をいただき、無事に発表を終えました。このように生徒たちがのびのびと探究活動に打ち込めるのも、同窓会の皆様のご支援があってこそのことです。本当にありがとうございます。

姨捨 棚田での田植え

本校では、「千曲市姨捨棚田名月会」の主催で行われている「棚田貸します制度」(棚田オーナー制度)に登録し、姨捨姪石地区の田んぼを一区画お借りして、棚田の保全活動に協力しています。

5月31日(土)には合同の田植え会が行われ、今年は2年生の有志10名が参加しました。

ズボンを膝の上までまくり上げ、いざ田んぼに足を踏み入れると、「冷たい!」と歓声のような悲鳴のような声が響きました。その後は、地元の方の指導を受けながら横一列に並んで、一本一本苗を植えていきました。

作業はおよそ2時間ほどで終わりましたが、参加した生徒たちは、大きな機械が入れない場所だからこそ手作業で行うことの意味に納得したり、棚田保全のために主催者が人手を確保する工夫をしていることについて着目したりするなど、学びの多い一日となりました。

We can fly!~令和7年度 芸術鑑賞会~

高校生と合同で行われる芸術鑑賞。

今年はゴスペルグループ、The Soulmatics の皆さんの力強い歌声を聴かせていただきました。

メンバーの皆さん、お一人お一人のメッセージからも、勇気と元気をもらいました。

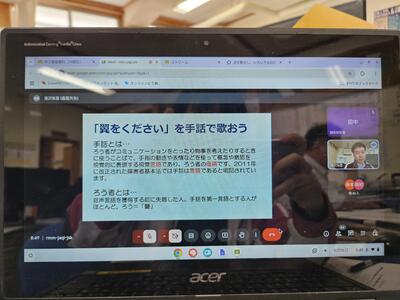

オンライン授業・探究学習日①

本校では、「オンライン授業・探究学習日」として、自宅にいながら授業を受ける日を、年に5回、計画的に行っています。今日はその最初の日でした。

例えば、音楽科の授業では、「翼をくださいを手話で歌おう」を題材に、ろう者の立場で歌を歌う体験をしました。画面上の友達の動きを真似ながら少しずつできるようになっていきました。

また、英語科では、1年生と2年生の遠隔交流授業が行われ、1年生は2年生に対して自己紹介し、2年生は1年生に対して千曲市の見どころを紹介するなど、それぞれの目的・場面・状況に沿って伝え合う活動を行いました。

教科担任がそれぞれにコンテンツを工夫して、教室の中では学べないことやオンラインの利点を最大限に生かした授業が展開されます。

第1回授業公開が行われました

5月24日(土)に第1回授業公開が行われました。

今回も多くの方にご来校いただき、誠にありがとうございました。

本校では、今後も以下のとおり、説明会や授業公開等を予定しておりますので、ぜひお越しください。

6月14日(土)中学校説明会 ※事前申込が必要です。➡ お申込み・ご案内はこちら

8月30日(土)第2回授業公開

10月4日(土)中学入学者選抜説明会 ※事前申込が必要です。

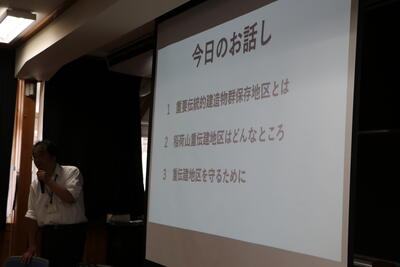

稲荷山・重要伝統的建造物群保存地区について学ぶ(1学年 地域探索学習)

昨日に引き続き、1年生は地域探索学習として、講師に千曲市文化財センターの小野先生をお招きして、稲荷山地区のことについて学びました。

江戸時代末期から明治時代にかけて稲荷山地区が栄えていたことや、当時の建物をこれからも残していくために様々な取組がされていることについてお話をお聞きしました。

生徒たちは知れば知るほど、様々な疑問が湧き出てくるようで、熱心にメモを取っていました。

春季クラスマッチ(3学年)

3年生は高校生に混ざってのクラスマッチです。2日間にわたり、クラス40名が6つの種目に分かれ、熱い戦いが繰り広げられました。

<1日目>

<2日目>

2日目は午後から、各種目の準決勝・決勝が行われました。

クラスマッチのフィナーレはクラス対抗リレー。担任も参加OKのルールなので、生徒とともに激走しました。

高校生に勝てっこないと思っていた中学生も、なかなか善戦する場面もたくさんありました。A組とB組が互いのクラスを応援するなど、クラスだけでなく学年の絆も一層深まっているようでした。

千曲市での探究活動(2学年)

2学年は9月に北陸地方への研修旅行を予定しています。生徒一人ひとりが自分が探究したいテーマを決め、必要な調査を進めていきます。

今日はそれに先立ち、生徒たちが千曲市の産業を学ぶために、市内各地の企業に調査活動に出かけました。協力していただいた事業所は、千曲市役所や千曲市産業支援センターの方々に紹介していただきました。

生徒たちは、ものづくりの現場で実物に触れつつ、疑問に思ったことを質問するなど、ますます自分たちの問いを深めているようでした。

古代米について学ぶ(1学年 地域探索学習)

1年生は、総合的な学習の時間に千曲市の地域探索学習の一環として、古墳館にある科野のムラで古代米の栽培について学習しています。

今日は、森将軍塚古墳館 酒井館長をお招きし、早乙女さんによる古代米の田植えのお話を聞いたり、実際に収穫された古代米を触らせていただいたりしました。

6月8日(日)の科野のムラのお田植えまつりは、本校も協力させていただく予定です。

ちくま未来フェスタでボランティア

5月17日(土)、千曲市で行われた「ちくま未来フェスタ」に中学生8名がボランティアとして参加しました。

消防車や救急車に集まった子どもたちに隊員服を着せるのを手伝ったり、マスコットたち補助をしたりするなど、人手の足りないブースに呼ばれて仕事を手伝いました。

中学生が自ら楽しみながらボランティアに参加している様子は本当に素敵でした。

もしもの時に備えて

5月15日(木)、警察署の方をお呼びして、交通安全・生活安全講話を行われました。自転車運転における交通法規やSNSやネット使用におけるモラルについてお話をお聞き、事故や事件に巻き込まれないよう一人一人が振り返る機会となりました。

また、講話の後にそれぞれの教室で不審者対応の訓練も行いました。不審者が校内に侵入したことを想定して、不審者が教室まで入ってこないように各教室でバリケードを築く練習をしました。実際にやってみると、もしもの時にどのように行動すればよいかを具体的にイメージする生徒も多かったようで、訓練の後に感想を語り合う姿が見られました。

小林一茶 全国小中学生俳句大会 入賞

信濃町主催の「小林一茶 第24回全国小中学生俳句大会」において、高校1年生のMさん(当時中学3年生)が「信濃町長賞」を受賞しました。

これは大賞に次ぐ賞とのことで、大変嬉しい受賞でした。

わずか17文字でその情景を伝えていくことに難しさと愉しさがある俳句。これからもさらに言葉のセンスを磨いていってほしいと思います。

ギターマンドリン班 第4回定期演奏会

5月10日(土)、ギターマンドリン班の第4回定期演奏会が行われました。

中学生8名も高校生と一緒に活動をしています。今年は、初めて中1から高3まで全てのの学年がそろっての演奏会になったとのことです。

中学生と高校生が一緒に班活動を行えるのも、本校の特色の一つですね。

1年生 妙高青少年自然の家 宿泊学習(2日目)

5月1日(木)、2日(金)の2日間、1年生が宿泊学習に出かけました。

2日目は朝のつどいのラジオ体操で始まりました。朝食のあと妙高青少年自然の家を出発して、山ノ内町渋温泉に向かいました。

渋温泉では、温泉街の散策と小石屋旅館の方からお話を聞きました。多くの外国人観光客が訪れる理由やそれを基にした観光業の成長についてお話を聞きました。

宿泊学習を通して1年生の素晴らしい姿をたくさん見ることができました。青少年自然の家の方のお話にもありましたが、この2日間で生徒たちは大きく成長したと思います。

2日間の学びをこれからの学校生活に生かしていきましょう。

1年生 妙高青少年自然の家 宿泊学習(1日目)

5月1日(木)、2日(金)の2日間、1年生が宿泊学習に出かけました。

妙高青少年自然の家では、まずは雄大な妙高山が生徒たちを迎えてくれました。午前は入館式と学習オリエンテーションが行われました。

午後はオリエンテーリング。残念ながら今年は残雪が多かったため、野外オリエンテーリングは行えず、館内での実施となりました。生徒たちは館内に隠されたチェックポイントと、先生方から出された課題をクリアしながら3時間歩き続けました。

夕食を食べたあとは、学年レクが行われました。乗車レク係が企画したレクレーションで大いに盛り上がり、学年の絆がさらに深まりました。

附属中 4月ダイジェスト

新年度が始まって1ヵ月が過ぎました。HP担当の引継ぎが完了するまでに掲載できなかった活動の様子をまとめてダイジェストでお届けします。

◆4月5日(土)入学式 附属中学校新入生80名が、6年間通う屋代高校の門をくぐりました。

◆4月7日(月)中高合同対面式 生徒会、応援団、班活動から盛大な歓迎がありました。

◆4月9日(水)1年生地域探索 「県立歴史館」「森将軍塚古墳」で学びました。

広い範囲から通う本校の生徒たちにとっては、学校周辺はまだまだ知らないことばかり。新鮮な気持ちで地域を探索しました。

◆4月11日(金)「全国そろばんコンクール中学2年の部」優勝の報告

附属中学校3年のKさんが、昨年12月に行われた「全国そろばんコンクール中学2年の部」および3月に行われた「英語読み上げ算競技全国大会」で見事優勝しました。この日、馬場校長のもとへ優勝の報告に行きました。

全校マラソン大会

屋代高校全校マラソン大会、中学生も参戦しました。高校生の8kmに対して中学生は4kmですが、日頃から練習をしていなければ大変な道のりです。今日は風が強く、前に進むのが厳しい場面もありましたが、歯を食いしばって走り抜く姿が印象的でした。各学年男女別で5位に入賞した人が表彰されました。おめでとうございます。