附属中活動

難しい内容も工夫ひとつで楽しめる

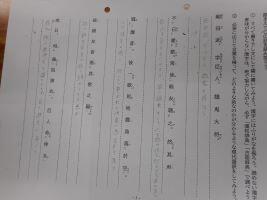

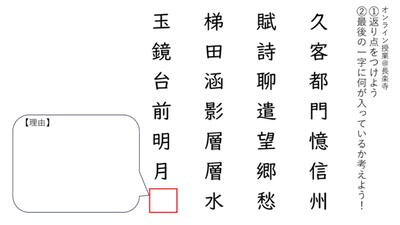

12月7日(木)入学者選抜のため、休業中だった生徒たちが久々に登校しました。3年生の国語の授業では、高校で学習する再読文字を含んだ漢文に取り組んでいました。夢中で取り組む生徒達に感心しながらワークシートを覗くと、題材があの有名な(どら焼きが好物の)アニメキャラクターでした。実はこの漢文、高校のK教頭先生が生徒たちが楽しみながら漢文に親しめるようにと高校漢文の文法を「ふんだんに」使ったオリジナル文です。生徒たちは「漢文は苦手だけど、これだったら頑張れる」「ストーリーになっていて面白い」と楽しそうに解読していました。

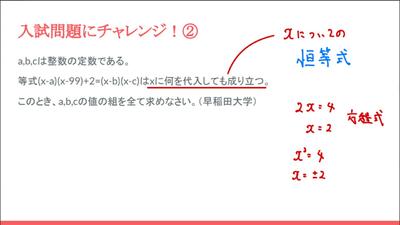

大学入試問題にチャレンジ

12月6日(水)オンライン授業数学では、大学入試で実際に出題された問題を、国語では、大学入試共通テスト問題を扱いました。画面上に生徒の姿が映らなくても、チャットのコメントなどから生徒が「よし、解くぞ」と夢中で問題に取り組んでいる様子が伝わってきました。以下生徒の感想(抜粋)です。「今の自分の知識だけでも解ける問題が京大でも出ることに驚いた。中学の数学をしっかり学んでおくことは大切なんだなと思った。2問目は分からなかったけど、一問目は解けてうれしかった。」「有名大学の入試問題と聞いてすごく難問なのかなと思ったけど、意外とトライできるレベルの問題もあるようで面白かった。自分の可能性狭めることなく挑戦していきたいなと思った。」中学校での学習のまとめ+発展的な課題でどんどん力を伸ばして欲しいです。

北方領土問題巡回パネル展

12月1日(金)長野県の北方領土問題巡回パネル展が附属中にまわってきました。生徒たちは、小学校の時に、北方領土問題についての学習をしていますが、様々な見方・考え方を積み重ねた今、改めてこの問題について考えてみると、これまでと違う一面も見えてきたようです。以下は生徒の感想です。

「小学校のときにも少し勉強したけど、今日はもっと知識が増えたし、今現在の状況がわかりました。ビザなし交流など、文化の交流が進んでいるのはいいなと思いました。」「長い時間が過ぎた分、色々な人々の思いや考えが交差して余計に複雑な状態になってしまったと考えました。故郷も大切にしたいけど、自分たちの国なのだから資源だって自然だって欲しい。」「道徳の「正義とは」に近い感じかなと思いました。片方から見るとこうだというものも、反対から見ればまったくちがう見方になる。こういう問題は難しいなと思います。」様々な見方で考えることができた1時間でした。

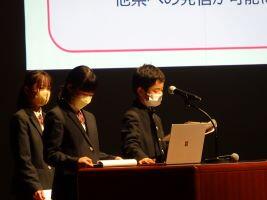

「探求的な学び」成果発表交流会がありました

11月30日(木)ホクト文化ホールで、信州大学附属中学校、諏訪清陵高校附属中学校、市立長野中学校との「探究的な学び」の成果発表交流会がありました。本校からは、1年生と2年生の代表4名が参加し、1年生は「あんずと古代米を生かした新メニュー開発」についての、2年生は「千曲市活性化のためのAR活用の提案とWebサイトによる発信」についてのこれまでの取り組みを発表しました。人数が限られていたため、グループ全員で参加することはできませんでしたが、事前の準備では、探究グループの他のメンバーも一生懸命発表スライドを準備し、発表者と同じ気持ちでいてくれている様子が伝わってきました。

屋代附属中の代表として堂々と発表した4名の皆さん。発表後、他校の生徒からの「活動の成果や効果はどの程度あったのか」というような鋭い質問も含めて「参考になることばかりだった!」「次の探究に生かせそう!」とたくさんの収穫を得たようです。

屋代駅前イルミネーション点灯~高校生探究活動~

11月29日(水)現在、屋代駅前が美しいイルミネーションで飾られています。このイルミネーションは、屋代高校生が探究活動のひとつとして行ったものです。昨日行われた点灯式では、この活動に協力をしてくださった地元企業の皆様の紹介もありました。たくさんの方の支援や生徒の頑張りの中で探究活動が行われていることを感じました。点灯式では、弦楽班、ギター・マンドリン班、高校吹奏楽班の演奏もありました。小雨の中でしたが中学生班員も頑張っていました。色とりどりのイルミネーションと「赤鼻のトナカイ」や「ジングルベル」「Let it go」 などのウィンターソングに、一足早くクリスマス気分を味わうことができました。

夏の頑張り花開く~嬉しい報告続々と~

11月29日(水)今年度の「税についての作文」には6名の生徒が入賞しました。ロケットの打ち上げやたばこ、石油燃料と税金の関係などについて考えた作文や、身近な生活と税金のつながりについて考えた作文など、アイディアも豊富です。日頃から思考し、表現することに慣れているからか、税について思うところがたくさんあったからか、皆いっきに書き上げたそうです。上田市のホテルで開かれた表彰式に参加ができなかったYさんには、署長さんはじめ4名の上田税務署の職員の皆さんが附属中まで来てくださり、「上田税務署長賞」の表彰式をしてくださいました。夏の間に生徒が頑張った結果の嬉しい報告が続いています。

小学生 頑張れますように

11月28日(火)中庭に、冬の花パンジーとビオラに衣替えしました。環境委員会の皆さんが、「(小学生が受ける)入学者選抜までに花壇をきれいにしたい」と計画的に夏の花を抜き、耕し、土を休ませ・・・と準備をしてくれました。昼休みに「花植えのお手伝いしてくれる人、大歓迎」と委員長さんが呼びかけると、ボランティアで参加をしてくれた生徒もおり、限られた時間の中で手際よく花壇の衣替えが終わりました。緊張した面持ちで来校する小学生たちが花を見て少しでもリラックスしてくれるとよいです。

附属中学校通信11月12月号

今月号では附中生の班活動や校外活動を一部紹介しています。→051127附属中通信11月12月号.pdf

統計グラフコンクール表彰式に行ってきました

11月27日(月)長野県統計グラフコンクール長野県知事賞にTさん、長野県議会議長賞にTさん、TSB賞にUさんが入賞し、先週金曜日、ホテル国際21で行われた表彰式に参加しました。3人は「どのグラフを使って表したらよりわかり易いか考えた」「内容が理解し易いレイアウトになるよう工夫した」「様々な視点からの分析を意識した」そうです。作品からも、時間をかけて丁寧に調べ、まとめたことが伝わってきました。また、コンクールに貢献した学校に授与される、学校賞の優秀校にも選ばれました。担当のH先生も「どの作品も各自の興味関心のある事柄についてアンケートなど工夫したものばかりだった」と嬉しそうに話してくださいました。みんなの努力の結果の「学校賞 優秀校」です。

テストにはでない でも、人間として大事な勉強

11月22日(水)全校人権教育では、飯島春光先生から「子どもと戦争」についてお話をお聞きしました。世界に目を向ければ、今この瞬間も、罪のない子どもの命がどんどん奪われている戦争。生徒は飯島先生のお話の中で「戦争は最悪の人権侵害、最悪の環境破壊」「戦場だけでなく、残された人もまた戦争」「勝ち戦だって人を殺している」「テストにはでない。でも、人間として大事な勉強。」といった言葉が心に響いたようです。具体例やデータ、資料を基にしたリアルなお話は考えさせられることばかりでした。生徒の振り返りを見ると「戦争は、偏った考えを力で押し付けるようなことで、本当にあってはいけないことだと思った。日常生活の中での小さなすれ違いや意見の食い違いの中でも、話し合い、ということはとても大事なように感じた。また、相手の立場に立って、互いへの敬愛や思いやりの精神を持って暮らしていこうと思った。」と、自身の生活と重ねながら考えを深めた生徒もいたようです。