附属中活動

1年間の学習の成果

1月12日(金)1学年の社会科「日本の諸地域〜近畿地方〜」の様子を紹介します。これまでに、人口減少について「激減」している奈良県東吉野村と「微減」している兵庫県三田市を調べ、それぞれの自治体でどのような対策が実施されているか比較したり、ニュータウン建設の理由や現在の課題への対策を考えたりしてきました。 本時は、事前に「過密化」「過疎化」の地域の課題と取組を分担して調べてきたものを共有し、お互いの地域で関わって課題を解決していく方法を考え、なぜ都市や農村の姿が変化してきたかまとめました。以下は生徒のまとめと振り返りです。

「過密化の地域と過疎化の地域のつながりをもたせることで、それぞれの問題を解決させることができると考えました。例えば、私達のグループでは「過密化の地域が過疎化で空き家になった家を買い取る」「若い人々を林業や農業に呼び込むためにICT技術を活用したり移住者向けの保証を手厚くしたりする」などの意見が出ました。この2つの意見の共通点は「過疎地域と過密地域の連携を強化し、どちらにも人やお金がいきわたるようにする」ということだと考えます。これまでの学習で、過密地域は人が増えすぎて騒音や公害など人が住みにくい環境になり、過疎地域は人が減少しすぎて山村が荒れるなど人が住みにくい環境になったということがわかりました。それぞれ人が多すぎても少なすぎても生活が大変になるのでこの問題は解決が難しいのかなと考えました。過疎地域には120%人の需要があるので、過密地域から人がたくさん移ってくれるように補助金を国や地域が出すなど、このような場面で自治体の補助が出れば良いのではないかと思いました。」

根拠のある発言、活発な意見の共有、各自の充実したスライド資料、様々な場面でこれまでの成長を感じました。

文章を書くコツは?

1月11日(木)Kさん、Mさん、Iさんが長野県読書感想文コンクール、Tさんが新春俳句コンクールに入賞しました。どのようなことを意識して文を書いたのか聞いてみると「テーマが、社会科で学習したことと重なっていたので、授業で学んだことを踏まえて書いた」「自分自身の経験と重ねて書いた」「本を読みながら感じたこと、考えたことをメモした」など「文章を書くのは苦手」と困っている人たちが参考になりそうなお話でした。俳句を書くコツは、思いついたことを書く!だそうです。

友だちとは

1月10日(水)附属中の道徳の授業は担任以外の学年の先生も行っています。1年生の道徳では、H先生がフランスの画家ミレーとルソーについて書かれた「いちばん高い値段の絵」を題材とし「友だちとはどんな存在か」について考えました。ルソーはお金がなくて困っているミレーに「人に頼まれた」と言って高額でミレーの絵を買い、自分の家の部屋に飾っていました。ある日、病気になったルソーを見舞いに行ったミレーは自分の絵がルソーの部屋に飾られているのを見つけます・・・。生徒は「ルソーはミレーを評価して、高額で買ったんだと思う」「ミレーに自信をつけてもらいたかったのでは」と考え、友だちというのは「お互いを思いやれる。頼れる存在」「見返りを求めずに助け合える」「ありのままの自分を見せられる」などと意見を述べていました。中・高の6年間でそんな友だち関係を築いていって欲しいです。

休み明け初日の様子

1月9日(火)年末年始休業が明け、生徒が学校に戻って来ました。授業を覗くと、休み中の課題のチェックテスト、百人一首、プレゼン発表などを行っていました。チェックテストを行っていた教室では、テストが始まると、夢中で答案用紙に解答を書く生徒もおり、休み中の頑張りが目に浮かびました。講義室では、2年生がクラス対抗の百人一首大会をしていました。読み手の先生が一言発した瞬間に取り札が無くなるなど、レベルの高い勝負も!勝っても負けてもチームで楽しみながら取り組んでいました。3年生の教室ではオリジナルのMyパン屋の企画書発表の続き(Myパン屋について、詳しくは12月19日のHPをご覧ください)を行っていました。「朝の通学や通勤時に素早く商品が購入できる」「電車の中に広告を掲示する」など電車通学の生徒だからこその視点も盛り込まれており、生徒が様々な視点からパン屋の経営について分析したことが伝わってきました。休み前と変わらず、どの授業も前向きに取り組んでいる生徒たちです。

子ども食堂のお手伝いに行きました

12月27日(水)1、2年生8名が、高校生と一緒に、子ども食堂のスタッフボランティアをしました。高校生も、中学生も、子どもたちとお話をしたり、勉強を教えたり、一緒にクレープ作りをしたり、楽しみながら活動をしていました。地域の方や子どもたちとの交流をこれからも大切にしたいです。

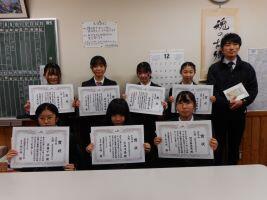

1万9千点あまりの作品の中から選ばれました

12月26日(火)JA共済小・中学生書道コンクールに7名の生徒が入賞・入選しました。このコンクールには県内小・中学校から1万9千点以上の作品が寄せられたそうです。条幅の部で金賞を受賞したKさんには、自分の書いた文字が入った楯も送られました。書道班の班員の入賞・入選も多く「継続は力なり」を感じます。

国語の時間にはこの時期らしい「書き初め」の練習や「百人一首」をしていました。1年生の教室では上の句が読まれると同時にサッと取り札をとる友達がいると「おーっ」と拍手があがっていました。年末年始休業は伝統文化に触れる機会もたくさんあります。少しデジタルから離れ、伝承遊びも楽しんで欲しいです。

ウッドテーブルの手入れ

朝夕、マイナスの気温が続き、日増しに寒さが増してきましたので、中庭にあった10周年記念のウッドテーブルを室内に片付けました。半年間、生徒たちの憩いの場であったウッドテーブルです。片付ける前に、生徒が強い日差しや雨風に表面も傷んできた表面を、丁寧にやすりがけをし、ニスを塗ってくれました。春になったら、きれいによみがえったテーブルを外に出し、新入生を迎えたいと思います。

ビブリオバトル

12月22日(金)図書委員会が、企画してくれた「ビブリオバトル(自分が読んで面白いと思った本について制限時間内に紹介し、聞いている人たちが一番読みたいと思った本を投票で決める。)」を先週から朝読書の時間に行っています。21日(木)、22日(金)は各クラスの投票で選ばれた代表6名による本の紹介がオンラインでありました。「緊張する」とドキドキした様子でしたが、さすが各クラスの代表。短い時間でおススメ本の面白さをたっぷりと紹介してくれました。全く同じ本の紹介でも、紹介する人によって切り口が異なっているところも大変興味深かったです。聞いていた全校の皆さんも紹介本を読みたくなったのではないでしょうか。

スクラップ新聞コンクール入賞

社会科の授業で行ったスクラップ新聞に優秀賞をはじめ、4名の生徒が入賞しました。生徒は「信州産食材」「地球温暖化」「AI開発」「LGBTQ」とそれぞれが関心のある分野についての記事を集め、それについて分かったことや自分の考えをまとめ、スクラップ新聞として発信しました。スクラップ新聞作りを通して、生徒は「以前より新聞の記事に目がいくようになった」そうです。これからも、興味のあること、疑問に思ったことを追究し、発信して欲しいです。

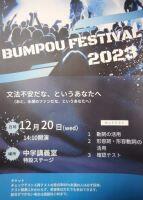

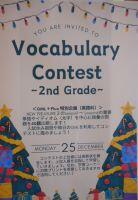

このポスターはいったい・・・?!

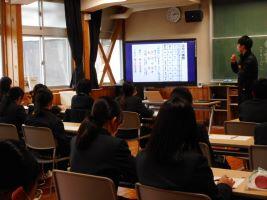

12月21日(木)このおしゃれなポスターは何でしょう。現在、生徒玄関や教室前に、このようなポスターが掲示されています。コンサート?クリスマス会?いや、いやよく見てみると「国語の補習」「単語コンテスト」「数学問題チャレンジ」の案内です。20日(水)には1年生を対象にした国語の補習があり、放課後大勢の生徒が参加をしていました。「苦手克服」や「さらに力を伸ばせるように」と参加をした生徒の中には「ポスターにつられてきました!」という生徒もいました。次はクリスマスの英単語コンテストです。生徒が楽しく学習をしてくれるとよいです。