附属中活動

研究も人生もトライアンドエラー

10月5日(木)今年度も附属中から「更埴科学作品展」に多くの作品が出品されました。その中で3年生のSさん、Fさんの「ダイラタンシー流体について」が長野県学生科学賞作品展覧会に、1年生のHさん、2年生のSさん、Tさんの「血糊を作ってみよう!」「インジゴカルミンの信号反応」が更埴科学作品展巡回展に出品されました。生徒いわく「研究も、人生もトライ アンド エラー(試行錯誤して問題解決をすること)」「研究は生きがい」とのこと。これからも、興味をもったこと、疑問に思ったことを追究し、高校でのSSHの活動につなげていって欲しいです。

ホールに響く歌声

10月4日(水)千曲市の中学3年生による合同音楽会があんずホールでありました。普段とは違った、広いホールで、美しい歌声が響き渡りました。2階席から合唱を聴かせていただいていましたが、皆が歌い初めてしばらくすると、客席がシーンと静まり、動きが止まり、皆の歌声に聴き入っている様子がわかりました。講評をしてくださった杉山先生も「練習の成果がでた立派な合唱だった」とおっしゃっていました。全体の司会をしていたFさん、Kさん、Nさん、Sさんの進行、大変すばらしく、感心しました!

(裏話)今朝、自主練をしている3年生の部屋を覗くと、高校生や2年生も一緒になって、気持ちよさそうに歌っていました。このような素敵な光景も、附属中ならではだなと感激しました。

手書きで書きたくなるお礼状

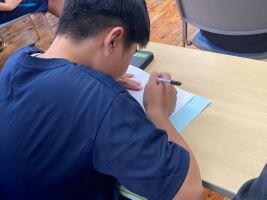

10月3日(火)2年生が先週実施された北陸研修旅行のまとめを行いました。はじめに、学年の先生から「北陸研修旅行が楽しかった人・学びがあった人」と問われるとたくさんの手が挙がりました。このようにふり返ることができたのは、事前の準備、当日の行動や心配りが素晴らしかったからだと思います。「しおり」を眺めながら、3日間をふり返る生徒たちの表情はとても嬉しそうでした。そして、旅行の成功の大きな要因は、関わったすべての方の支えだと思います。これから完成させるお礼状は、きっと「書きたい」お礼状です。ICTをこれだけ活用できるのに、なぜお礼状は手書きで書くのでしょう。いや、なぜ手書きで書きたくなるのでしょう。それは、この3日間で出会った物、出来事から質の高い本物の楽しさや学びを味わったからだと思います。そして何より、関わった人々の親切にふれたからだと思います。気持ちをお礼状に込めて大切に完成させていきます。

終始業式がありました

10月2日(月)屋代高校・附属中学校は2学期制です。本日終始業式がありました。終始業式が終わった後、生徒に話を聞くと、校長先生の「今はタイムパフォーマンス(時間を効率よく使おうとする考え方)が注目されているけれど、時間をかけるべきことにじっくりと時間をかけられるのが今の自分たちの特権」「前期と後期の区切りに時間の使い方を再度見直して」「ときには歯を食いしばって、泥臭いこともやらなければ勝てない(慶応義塾高校野球部 森林監督の言葉より)」というお話が心に残ったと言っていました。今週末から、面談週間が始まります。前期の学習や生活を振り返り、見直すチャンスです。

北陸研修旅行3日目

9月28日(木)2学年の北陸研修旅行最終日は、富山県のイタイイタイ病資料館、新潟県のフォッサマグナミュージアムに行きました。イタイイタイ病については、教科書で学んだことのある生徒たちですが、語り部の方の話は「今まで知らなかったことがあり、心に響いた」と言っていました。また、雨天のため化石採集体験は出来ませんでしたが、生徒たちはフォッサマグナミュージアムでお気に入りの鉱物を見つけ、楽しんでいました。写真のお弁当はますのすしミュージアムで食べたお弁当です。

3日間を通して、様々なことに挑戦したり、仲間と協力して、課題解決をしたり、友達の新たな一面を発見したり、さらに一歩成長した生徒の姿を見ることができました。(食事の片付けを写真のように丁寧に行っている人もいました)これからの生活に生かしていきたいです。

金沢市内班別行動

9月27日(水)2年生北陸研修2日目は、金沢市内班別行動です。観光だけでなぐ、駅や市役所、店舗を訪れ、インタビューをしたり、和菓子作りや絵付けなどを体験したり、各自の探究学習のテーマを深める活動をしました。名産品を調査していた生徒に感想を尋ねると「金沢は名産品を食品やグッズなど、様々な商品に生かしている。千曲市も真似できることがあるかも。」と町の活性化へのヒントを見つけたようでした。中には、海外から来た方へ英語でインタビューをした生徒もいました!計画通りにいかないことがあっても、仲間と協力して乗り越えた生徒たち。「上手くいかないこともあったけど、楽しかった!」と、とても良い顔で帰ってきました。

(4枚目の写真は生徒が教えてくれた、人気の海鮮丼です。美味しかったです!)

高岡市内を見学しました

9月26日(火)2年生が高岡市内を見学しました。地元のガイドさんの案内で、全国で初めて国の重要伝統的建造物群保護地区に選定された金屋町や山町筋、国宝の瑞龍寺を見学しました。生徒は街の景観に合わせた色合いの標識に感心したり、瑞龍寺のびんずる様を見て「善光寺と関係があるのかな」と疑問を持ったりしていました(なぜか、肩が痛い生徒がたくさんおり、肩をなでていました)。高岡大仏にも行き、歩きながら徐々に大仏の姿が見えると生徒から「思ったより大きいなー」と声が上がりました。実際に見て気がつくこと、不思議に思うことがたくさんありますね。

姨捨棚田の稲刈りをしました

9月25日(月)2年生有志25名で、5月に稲を植えた姨捨棚田の稲刈りを23日(土)に行いました。曇り空でしたが、風も気持ちよく、作業がはかどりました。「稲刈りは初めて」という生徒も多くいましたが、名月会の方やお家の方に教えていただきながら、刈り取った稲を藁で束ね、はぜかけをしました。生徒は「自分たちで植えて刈り取ったお米だから、炊飯器ではなく土鍋で焚いて食べたいな」と言っていました。きっと美味しいご飯が炊けるはずです!この日は他の棚田オーナーさん達も集まり、稲刈りをしていました。太鼓の演奏や地元商店の出店もあり、お祭りのような雰囲気でした。地元企業の協力を得て、商品開発の探究活動を行っている、3年生のUさん、Hさんもパウンドケーキを販売していました。そんな先輩の姿を見て「私もやってみたい!」という気持ちが生まれた2年生もいたようです。日本遺産での素敵な1日でした。

合同音楽会に向けて

9月22日(金)10月4日、4年ぶりに千曲市の中学校3年生、5校による合同音楽会が開催されます(残念ながら一般公開ではありません。後日ケーブルテレビで音楽会の様子が放送されます)。附属中学校は「僕のこと」を歌います。定期考査や修学旅行と様々な予定がある中ですが、朝、自主練をする生徒たちもおり、発表に備えています。通し練習では、指揮者のMさんが「声量がでてきた」「今度は強弱を注意してやってみましょう」と声をかけ生徒主導で練習を進めていました。裏声の高い音もあり、難しい曲ですが、全員の声が重なると迫力あります!当日が楽しみです。