附属中活動

職員研修の日

11月13日(水)本日は職員研修の日です。職員研修の日には屋代高校・附属中学校の先生方が一緒になって研修を行います。今回は「授業や日常業務への生成AIの活用」について研修を行いました。学校における働き方改革が社会的にも課題となっていますが、生成AIも活用し、教育の質も高めながら、働き方改革ができるとよいです。

活躍!書道班

11月12日(火)書道班のみなさんが、第77回長野県書道展覧会に出品、入選しました。また、2年生のKさん、3年生のSさんの作品は第75回長野県児童生徒美術展覧会(書写の部)で「選抜入選」「地区入選」をしました。今、何でもパソコンでできる便利な時代ですが、手書きの字の力強さ、温かさにはかないません。これからも、楽しく活動を行いながら、自分の腕を磨いていって欲しいです。

あきらめない姿勢がすごい

11月11日(月)他校のALTの先生が英語の授業参観に来られました。3年生はH先生によるディベートの授業を行いました。本日のディベートテーマは「Cram schools should be banned(塾は禁止すべきである)」です。生徒たちは、「賛成」「反対」に分かれて「学習習慣をつけるためには必要」「全員が通える訳ではないから平等な教育とは言えない」などを英語で主張していました。参観していた他校のALTの先生は「生徒があきらめずに話そうとする姿勢が素晴らしい」と驚いていました。生徒たちはこのように始めから話せたわけではありません。「難しい」と言いながらも、学習した表現を駆使して、何とか伝えようと努力してきた結果です。

高校受検はなくても

11月7日(木)3年生の数学では、高校入試の問題に取り組んでいました。難しい問題ほど生徒はやる気になるようです。図形の難問に一人で粘り強く取り組んだり、グループで考えを出し合いながら何とか答えを見つけようとしてました。また、プリントを使って問題を解く生徒、タブレットに書き込んで考える生徒など、それぞれがやり易い方法で問題に取り組んでいます。附属中生は、高校入試はありませんが、今週末、高校入試に向けた全県模試を受検します。自分の得意な所、苦手な所を分析し、高校での学習につなげます。

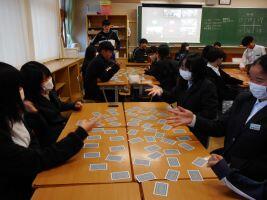

全校交流会がありました

11月6日(水)鳩祭実行委員会による企画「全校交流会」がありました。学年やクラスが混ざってできたグループで、トランプを使ったカードゲームをして、交流を深めました。生徒は、始めの自己紹介の際には少し緊張していた様子もありましたが、ゲームが始まると緊張もほぐれ、「神経衰弱」の際には「そこだよ、そこ・・・」とお互い笑顔が見られました。委員会で賞状や景品も用意されており、午後の楽しいひとときを全校で過ごせました。