活動

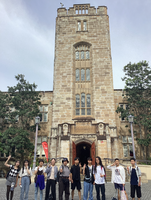

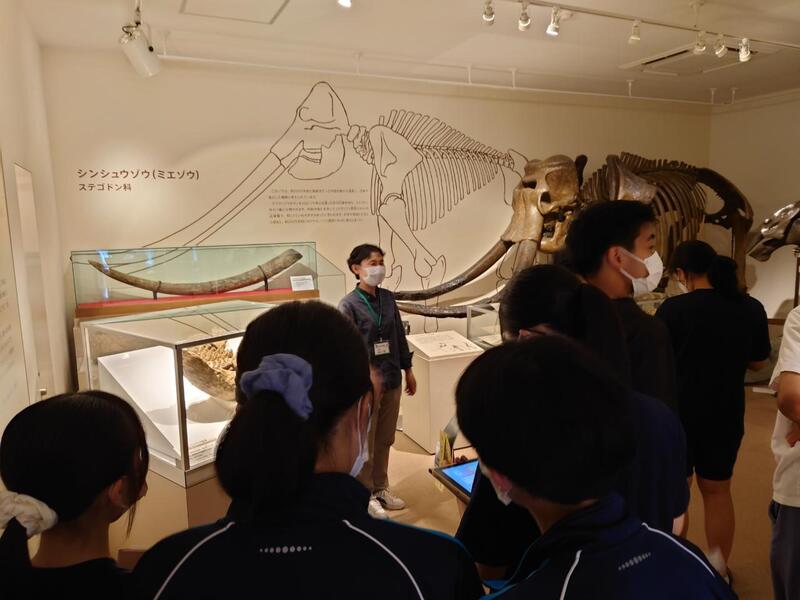

<SSHオーストラリア海外研修> 報告

実施日時 11月30(土)~12月5日 (木)

実施会場 シドニー大学,Chau Chak Wing Museum,WENONA高校,

Optus Satellite,マッコーリー大学,タロンガ動物園

参加生徒 高校2年生(10名) 高校1年生(1名)

内 容

研修報告は生徒が英語でまとめました。

Hello everyone. We have been to Australia in December. We will report our studies and fruits.

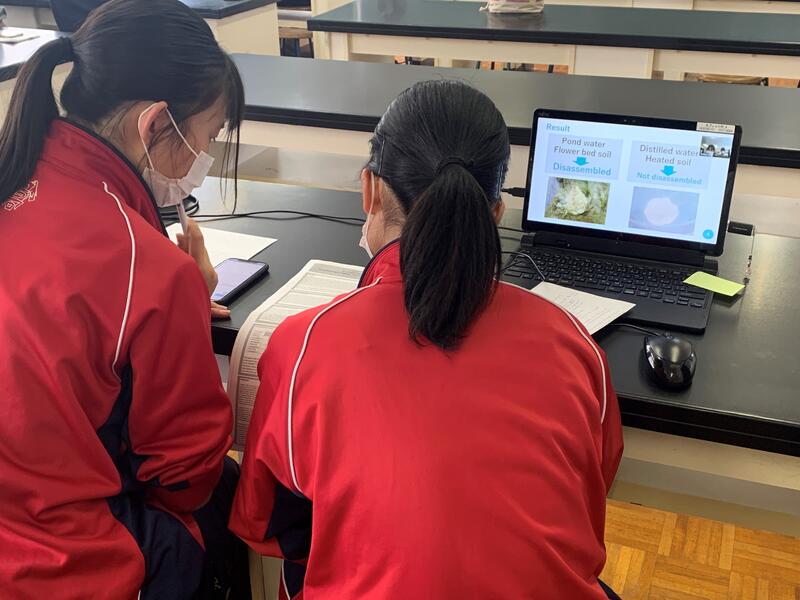

We brought some research topics to Australia. One group is conducting a research project on the theme of “Soil Biodiversity”. As part of the project, on the first day in this country, we collected soil samples nearby the roots of Australian local trees. Then we collected tiny soil organisms using a Zurgren device, and observed them. We are currently confirming the number and types of organisms from the photos taken at that time, and have succeeded in confirming about five types of organisms at this point! We have the impression that many of the organisms are the similar species as those we have identified in the soil we have collected in Japan.

The ultimate goal of our research at this point is to use the biodiversity index as an indicator of environmental problems such as climate change, so this training was a very valuable opportunity for us to get information on soil organisms in foreign countries with different climatic zones. In the future, we intend to collect samples from various lands in Japan and compare them with the data we obtained this time in order to further our research.

The other group researched about “Southern Night Sky” in association with the northern sky. There are 88 constellations in total and 27 constellations of them are called to be in the southern sky. Also, 9 constellations can’t be seen from Japan. The “Large Magellanic Cloud” and the “Small Magellanic Cloud” can be seen only in the southern night sky. We planned to take photos of stars from Japan and Australia and make one big photo of the night sky. By using a wide-angle lens camera, we practiced taking photos and tried to take photos in Australia. However, because of the light harm, cloud, and the lack of our techniques, we couldn’t take constellations.

On the second day, we had an exchange program with WENONA High School. In the morning, we were divided into pairs, and everyone took same classes with a WENONA partner. Of course, since everything was spoken in English, we could not understand the content and struggled to comprehend it many times. However, I clearly remember how happy I was when I was able to use my knowledge and conversation with my partner to understand the content of the class. The class format was different from that of Japanese high schools; it was an University-like system where students could study the subjects they want.

In the afternoon, students from Yashiro High School firstly made presentations on their research assignments and what they would research during their study in Australia, and then both high schools further deepened their friendship through recreational activities such as eating Australian and Japanese sweets and quizzes to guess the Japanese words.

On the third day, we first visited a laboratory in Sydney University. The lab’s research theme is coral. The main reason of death of coral is global warming, which causes rising seawater temperatures. In addition, it causes more hurricanes to occur. According to the professor, frictional heat which caused by hurricanes damages a lot of coral. We mainly learned following two topics.

< Hurricane Research> Energy of ocean means the strength of the waves and seawater temperatures. For example, ocean when hurricanes come has high energy. There was a machine which can measure energy of ocean by using samples (stone, coral, etc.), depending on how broken they are. If the sample is broken into small pieces, it is located where it has strong waves and high seawater temperatures. It’s not Measuring the energy of ocean itself.

<Coral dating Research> There are several ways to date coral in Sydney University. For example, using radioisotope of carbon, observing sampled coral under a microscope. Surprisingly, coral has growth rings like trees. We can date coral by just observing it.

We have some advice to the students who might be visiting Sydney University next year.

In the presentation at the Sydney University, we had to listen to a lot of technical terms about chemistry in English. It was very difficult to understand the presentation. So, I advise you to learn technical terms in advance. Our school has a great teacher, Mr. Nagayama to whom you can give any questions about such words. Also, we had to give questions for all presentations. So, you should think about questions all the time. There are many things that we don’t know until we experience in Australia. Please prepare for difficulties.

The second place on the day was Optus Satellite. The company is located in Belrose, about 40 minutes drive from city center. This is the second largest telecommunications company in Australia. This company manages the communication system such as televisions and smartphones. Also, the company is launching communication satellites.

A woman staff guided us to the office. The office was very large and clean. And the staff was very friendly and explained very carefully, so we spent good time. We were able to go to the centralized control room where photography was prohibited. In addition, the staff took us near the parabolic antennas. We had a very valuable experience.

On the evening of the day, we went to Macquarie University Astronomy. In this institution, there are two astronomy domes, which has different telescopes to observe the stars and conduct research. First, our members of the astronomy research group made a presentation about the research to the University researchers. They said, "Interesting! I hope you will get good results!", which was a very positive response. As written in the summary of the astronomy group's research, however, the final result was not very good because of some reasons. So, if you go next year, please try to continue this research!

After the presentation, researchers showed us a lot of photos of planets and nebulae that they had taken. At that time, we were able to see real meteorites and hear explanations of nebulae, which was a very meaningful time. After the explanation was over, we were divided into two groups and observed the stars with telescopes in each astronomy dome.

The night sky was still a little too bright at that time. We were able to observe Saturn and Jupiter, and even the rings of Saturn were clearly visible! The telescope is quite accurate, so if you do various settings while observing, it will track the star you are observing. It also has a red light to make it easier to find the stars. Both telescopes have different structures; one has a mirror stand that can be rotated freely and the tube can be rotated sideways for 360-degree observations, while the other has a fixed mirror stand, and the tube does not rotate so much but still gives a beautiful view. Each telescope appears to be used for different purposes.

Our visit to Macquarie University has further broadened our interest and understanding of astronomy. I would like to continue researching and observing more celestial bodies and planets.

On the fourth day, we took a ferry to Taronga Zoo. It is the largest zoo in Australia and has a wide range of animals such as red pandas, meerkats, platypus, and so on.

We visited the backyard of the zoo and saw koalas and other rare animals in different climatic zones.

Although koalas are famous in Australia, their numbers have been declining due to forest fire and logging. In Australia, each state has its own laws governing how koalas are treated. In New South Wales, where Sydney is located, holding koalas was prohibited by law.

We also gave a presentation in backyard on our conservation activities for the endangered Nipponia Nippon (Japanese crested Ibis). Conservation efforts for the crested ibis are being promoted mainly in Niigata Prefecture, and the city of Sado produces "Sado Rice," which is linked to the conservation of the Nipponia Nippon. After our presentation, one staff member of the zoo gave us an interesting idea: "How about making sake from Sado rice?”

Overall, we experienced so many things in the study trip, where we studied with students of the same age from overseas, learned the differences between school life in Japan and Australia. W gained values that we could not have obtained in Japan. At the University of Sydney and Macquarie University, we were able to spend the best time acquiring and accumulating knowledge about coral reef conservation and environmental protection, as well as astronomy such as planets, by asking detailed questions. At Taronga Zoo, we learn about species protection to the fullest extent.

We were able to learn not only about academic studies, but also about various Australian cultures. We experienced many things that we would not have been able to do in Japan. We would like to continue studying more deeply about what we learned during this study abroad program.

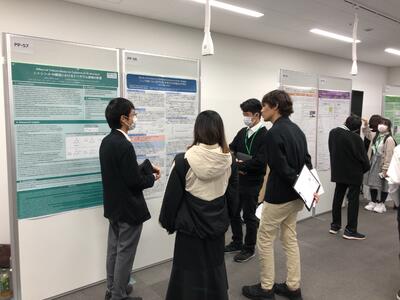

<第19回 高校化学グランドコンテスト>報告

実施日時 10月26,27日(土,日)

実施会場 芝浦工業大学 豊洲キャンパス

講 師 特別講演 尾嶋正治(東京大学名誉教授)

参加生徒 3年理数科「シュウ酸ビスを用いた化学発光の持続法の研究」研究チーム2名

内 容

日本化学会が2004年より主催し、化学の発展と教育の向上を目指した大会で、本校の先輩は2005年と2009年に全国1位、何度か2位や3位にも入賞している。

コロナ禍前と同じスタイルでの運営で対面形式、レセプションパーテ-も含め運営された。芝浦工業大学での実施となって2年目。研究要旨提出後、〔落選・ポスター・口頭発表〕と事前の審査があることも特徴。また、ポスター・口頭発表ともに旅費の補助がある。口頭発表はもちろんポスターにも優秀チームに賞金や海外(シンガポール)での発表の機会が与えられるなど手厚い支援がなされている。

ポスター発表は前半と後半の2部構成で、どちらかで他チームの発表を質疑応答できる。口頭発表は、事前審査により選考された10チームが持ち時間12分で発表するスタイル。口頭発表はいずれもレベルが高い。

ポスターセッションでは他校の生徒の実験成果を間近に見聞きし、生徒たちは大きく刺激を受け感化されたようだ。口頭発表は他校生の発表を拝聴したが、そのレベルの高さに圧倒されていた。また他校生徒と関わる時間も多くとってあり、他校の様子や、研究へのアプローチなど生徒たちにとって極めて良い刺激を受けたようだ。

口頭発表に選考されるには、時間・適切なアドバイス・大学の先生との連携が大きく関与されるだろうことがわかる。本校で取り組んでいる課題研究も早めに取り組むとか、科学系班活の活性化を待たれるところだ。

<生徒感想>

・多くの専門家の方々や様々な分野の企業の方と交流し新たな着眼点を見つけることができ、とても良い経験になりました。化学を通して国を越えて交流できるなど、充実した時間を過ごせました。

・どの高校も内容や研究の質において、とても高いレベルですごく驚いたし感動しました。ポスター発表では6~8人から、いずれも長時間にわたって深い質問を受けとても勉強になりました。

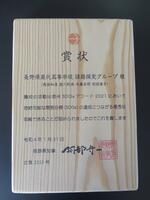

<高崎健康福祉大学高校生自由研究コンテスト>報告

実施日時 9月13日(金)応募締め切り 10月19日(土)授賞式

実施会場 高崎健康福祉大学農学部キャンパス(本校よりオンライン参加)

参加生徒 3年理数科「かびを生やさずきのこを作ろう~コーヒー殻を使ったカビ抑制~」研究チーム4名

内 容

3年次SS探究としてどのグループもどこかで外部発表するよう求めています。理数科には毎年参加している学会がいくつもありますが、このグループは自分たちの内容とあっていると感じた場所に応募して、見事1番上の学長賞を受賞しました。副賞もいただけるそうです。その他のコンテストでは受賞歴のないグループなので、どこに応募するかは重要な要素の一つといえます。

授賞式の日、生徒4名は校内で模擬試験を受けていましたが、授賞式の時間は抜け出して参加しました。学長より学長賞に選んだ理由が発表され、その後受賞スピーチとしてオンラインで画面共有して発表しました。

<学長賞選考理由>

きのこの育成の失敗から始まった研究だと思われたが、カビの抑制効果がある身近なものを探し出し、効果があったコーヒー殻を利用してキノコの育成に活用した。まだ実験数は少ないが、効果があるコーヒー殻と菌床の割合を求めたことも高評価のポイント。

<生徒感想>

・オンラインの授賞式はカメラに向かって受け取るふりをするなど不思議な感じがあったが、学長賞をいただけてうれしかった。

・他校の受賞グループの方が実験量も多くレベルが高いように思えた。どのグループも失敗からのスタートという内容だったので、失敗は悪いことではないと思った。

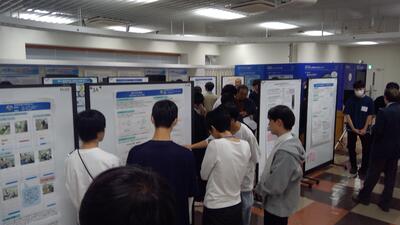

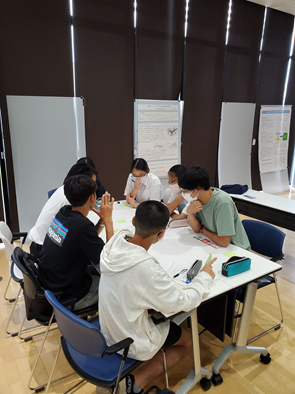

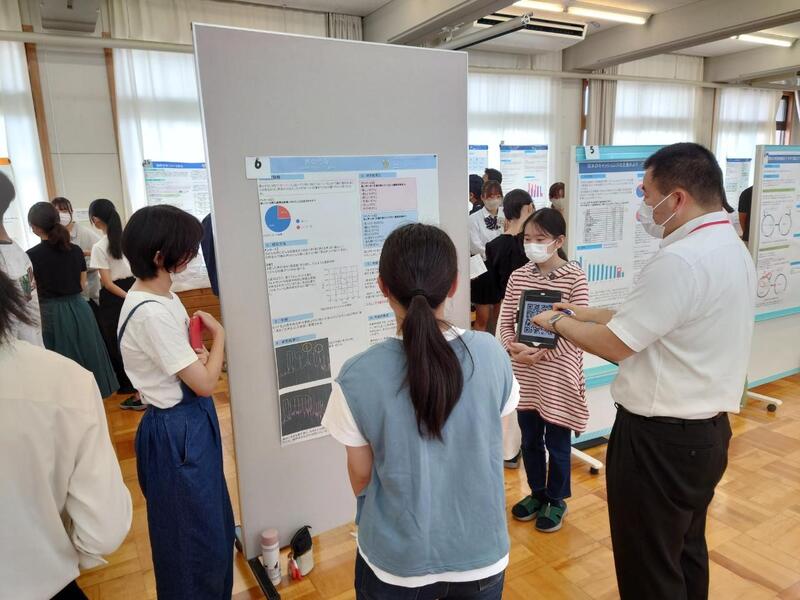

<第1回 NSC課題研究研修会>報告

実施日時 10月5日(土)

実施会場 信州大学工学部

参加生徒 2学年理数科11グループ・普通科3グループ、他県SSH校4グループ、県内NSC校5グループ

審査員

信州大学工学部 山本博章 先生(情報・アルゴリズム)

信州大学工学部 梅崎健夫 先生(地学・地盤工学)

信州大学繊維学部 木村睦 先生(高分子化学・環境化学)

信州大学理学部 高梨功次郎 先生(生物・植物学)

信州大学教育学部 藤森隼一 先生(化学・理科教育)

内 容

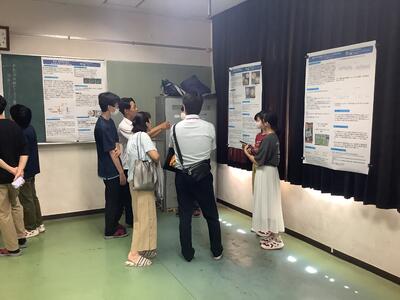

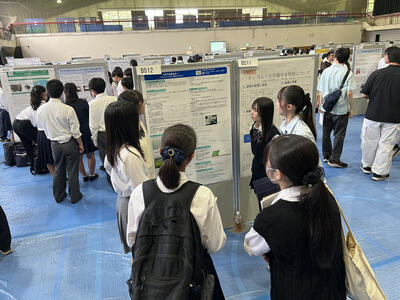

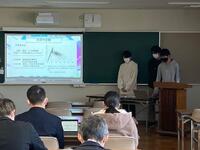

県内県外から高校生が集まり、SSH生徒研究発表会の審査員である山本博章先生より「審査員目線での良い研究」という講義を受けたあと、数学物理、工学、化学、生物(植物)、生物(動物、生態)の分野に分かれてポスター審査会を行いました。審査員からは、今後発展させるうえでの助言もいただきました。また、引率教員は別室で上田高校の小田切亨先生より「課題研究指導のいろは」を受講し、ポスター審査体験も行いました。優秀な発表グループには以下の賞が贈られました。

【アカデミック部門賞】各部門の審査員からみた最優秀賞

アカデミック数学物理学賞 「重平均不等式」屋代高等学校理数科

アカデミック工学賞 「カナメモチの真っ赤な新葉の色素を用いた色素増感太陽電池」富山県立富山中部高等学校

アカデミック化学賞 「媒晶剤のカルボキシ基の電離で形が変化するNaCl型結晶」富山県立富山中部高等学校

アカデミック生物学1賞 「萎えた野菜を利用して食品ロスを減らそう」大町岳陽高等学校

アカデミック生物学2賞 「アリジゴクの造巣行動に関する研究」山梨県立甲府南高等学校

【グッドアイデア賞】高校教員評価で「着眼点」「独自性」の平均点が高いグループ

「水はねが高くなる落下の条件について」福井県立高志高等学校

「なぜサツマイモは水の中で肥大化しないのか」屋代高等学校 普通科

【アトラクティブ研究賞】参加グループによる自分以外で一番良い研究の投票結果

「簡易ベッドの作成~折り紙テクノロジーを用いて~」 屋代高等学校理数科

【ハイエスト共創賞】パスタタワーの高さ競争(アイスブレーク)優勝チーム

1位(97cm)富山、大町、屋代の混合チーム、2位(93cm)甲府、大町、屋代の混合チーム

<審査員感想>

・高校生の熱意を感じられる良い機会でした。是非継続してください。

・科学好きの高校生にとって良い機会だと思います。中間発表という時期でアドバイスをするのにもよいタイミングだと思います。

・高校生でここまで考えられていることに感動した。ゴールの時期にどこまでやるかをイメージできるともっとポイントをついた研究になると思う。

<他県高校教員感想>

・研究に対する倫理観やデータを扱う上での大切なことを伝えていただけた。

・長年にわたる指導に基づいた、指導上心掛ける点がとても分かりやすかった。

・生徒の主体性を育む絶好の機会を与えていただいた。アイスブレークによって本校生徒も元気になり、笑顔で積極的に発表できた。

・評価の観点が分かりやすく、大勢の教員が評価することも可能と感じた。

<生徒感想>

・他県の生徒たちと交流できる貴重な機会で、とても有意義な時間を過ごせた。

・今回の意見を活かして校内発表で高評価を貰ってやろうと思いました

・面白い研究を沢山見ることができてとても充実した1日だった。

・いろいろな質問に答える上で自分たちだけでは気づけなかったことを多く得られました。

・他校の同学年の科学に興味のある仲間も一堂に会して発表し合えたことで良い刺激になったと同時に、高校や大学の先生にもたくさんの質問やアドバイスをいただけたことで、後期の探究に向けたモチベーションが高まりました。

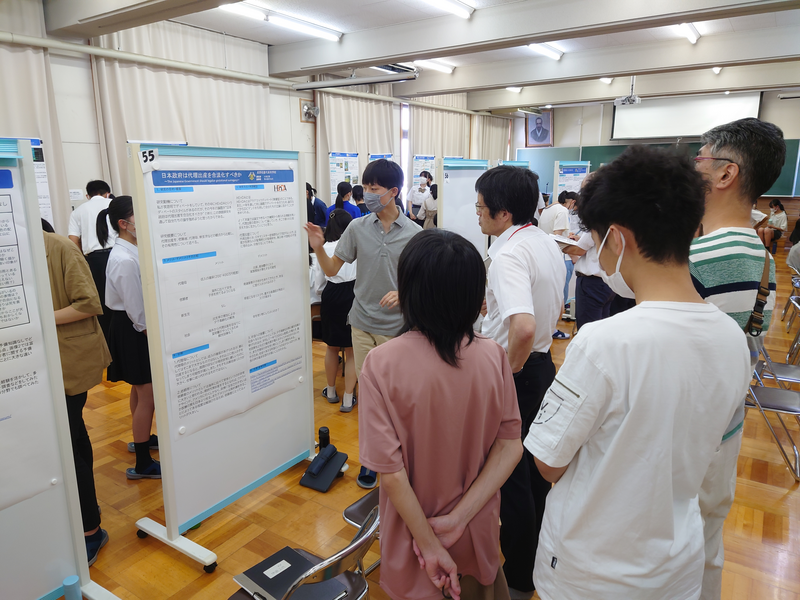

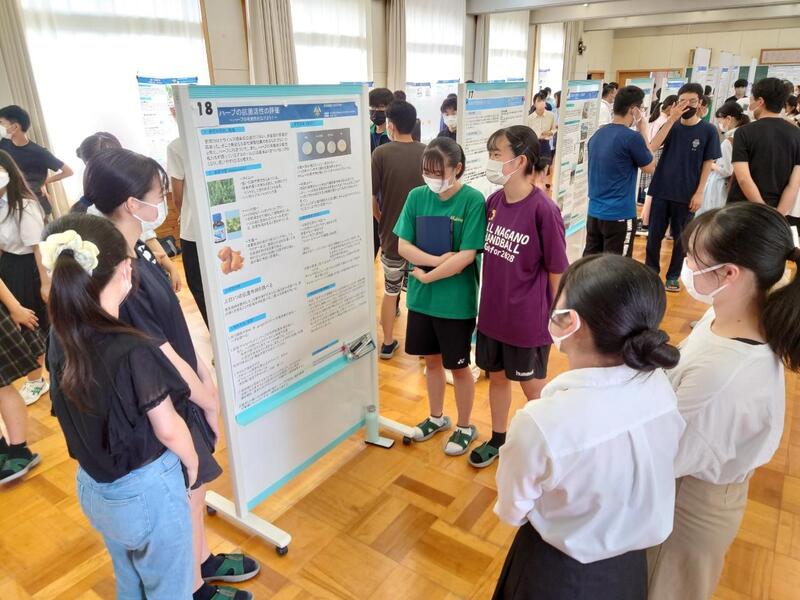

<課題研究・課題探究 中間発表会>報告

実施日時 8月24日(土)

実施会場 屋代高校第2体育館(開閉会式)・2棟の各教室

助言者

赤地憲一先生(屋代高校同窓会)、村松浩幸先生(信州大学教育学部)、

森山徹先生(信州大学教育学部)、樽田誠一先生(信州大学工学部)、

太田哲先生(信州大学理学部)、秋葉芳江先生(長野県立大学大学院)、

内海重宜先生(公立諏訪東京理科大学)、市川進之介先生(長野電子工業)、

保坂和久先生(千曲市立更埴西中学校)、塚田武明先生(長野県教育委員会)、

蛭間督先生(国立研究開発法人 科学技術振興機構)

参加生徒 高校2年生

内 容

高校2年生が各会場に分かれて、課題研究・課題研究として取り組んできた探究の内容をポスターセッション形式で行いました。大学教授や企業の製造技術部部長などたくさんの助言者の方に発表を聞いてもらい、助言をいただきました。当日は授業公開日でしたので、一般の方(保護者の方)も多く見に来られました。会場は活気に包まれ、生徒たちがポスターの前で熱心に説明すると、聴衆の方々はそれを頷きながら感心して聴き、質問や助言をしてくださいました。

<生徒感想>

・大学教授や校長先生からの助言を頂くことができ、今後の研究において重要になってくる部分を認識することができた。

・仲間と意見を出し合いながら、今日に向けて課題探究を進めることができた。助言者の先生方にアドバイスいただいたこと、ポスターの書き方や発表の仕方などを改善してより良いものにしたい。

<第16回マスフェスタ(全国数学生徒研究発表会)>報告

実施日時 8月24日(土)

実施会場 大阪府立大手前高等学校

参加生徒 高校2年理数科4名(課題研究数学グループ)

内 容

全国から数学に興味関心の高い生徒が集まり、課題研究や部活動等の研究内容を発表しました。発表はポスターセッション形式で50分の発表を4回(2回発表、2回見学)行い、その場で発表を踏まえた意見交換や研究交流を行いました。自分たちの研究内容を発信するとともに、多くの研究内容について触れ、数学的な理解を深めることができました。本校数学グループの発表テーマは「重平均不等式」です。

成果・課題等

・50分2回という発表時間の中で、ポスターの内容を発表する時間と、補足するために途中式等を自由記述しながら説明する時間を効率的に取ることができ、見学者に研究内容を丁寧に説明することができました。また、説明する過程で自身の考え方を整理し、より分かりやすい発表とすることができました。

・全国から数学に高い興味関心がある生徒が集まったことにより、非常に刺激的な時間を過ごすことができました。意気揚々と発表する他校の生徒の様子や、高校数学の内容を超えた研究発表を多く見学することで、今後の研究へのモチベーションを高めることができました。

・大学教授や他校の生徒から質問や意見をいただき、今後の研究を進める手がかりを得ることができました。

・今回は本校から1グループでの参加でしたが、「数学好き」には非常に有意義な発表会でした。学年学科問わず、数学をテーマに研究している生徒を対象に積極的な参加を促したいと考えています。

<生徒感想>

・知らなかったジャンルの研究から日常生活に関連したジャンルの研究まで色々な研究の発表が聞けて楽しかった

・全国の学校からレベルの高い研究発表が聞け、先生方と議論できたことが非常によかった

・生徒や先生方から頂いたアドバイスや観点を元に更に研究を進めていきたい

・記号の改良、式を用いた表し方の検討などをしていきたい

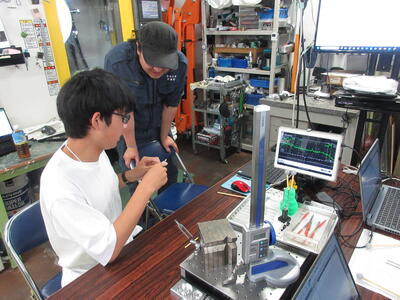

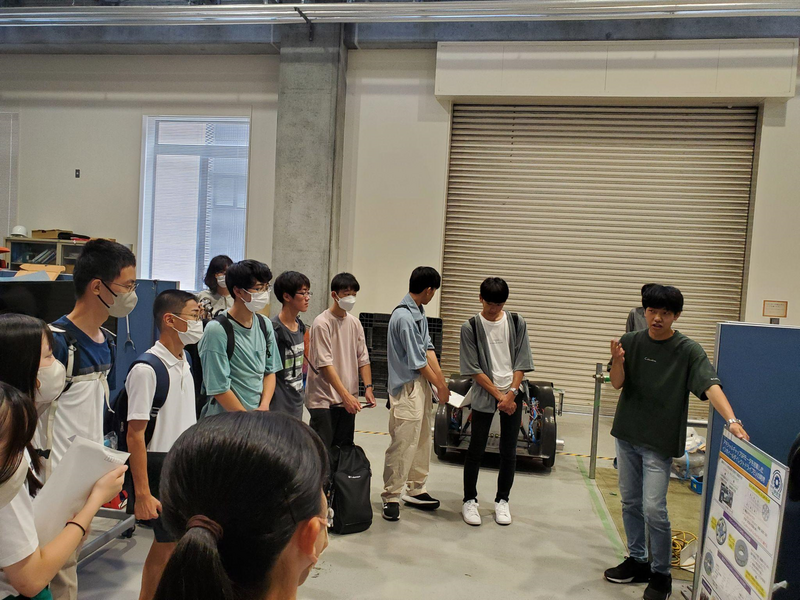

<アカデミックサイエンス 信州大学工学部実習> 報告

実施日時 8月8日(木)

実施会場 信州大学工学部 E2棟(AICS)2Fセミナースペース他、各研究室

参加生徒 高校2年理数科、オーストラリア研修参加者

内 容

⑴ 研究室に分かれての実験/実習

1 物質化学科「水をキレイにする化学~ヨゴレをくっつけて取る吸着技術」

2 電子情報システム工学科

「光で電流を測ってみよう~光プローブ式電流センサを用いて局所・狭所の電流計測」

3 水環境・土木工学科「泥水を真水に変える膜分離技術」

4 機械システム工学科「デジタルの技を利用して「ものづくり」をしよう!」

5 建築学科「木造建築の伝統的な継手・仕口を作ってみよう!」

⑵ クロージング 成果プレゼンテーション

工学部担当職員・TAの学生・大学院生に入念な事前準備をしていただき、どの講座も大学の研究、実習の一端に触れる生徒にとって刺激的なイベントとなりました。閉会式では、各研究室ごと、実習内容の発表を行い、成果を皆で共有しました。

<生徒感想>

・電子情報学科では、大学の研究成果である微少な回路の測定が興味深かった。

・大型の工作機械を実際に動かして、音叉やペン立てを設計したとおりに作ることができ、物作りの楽しさを感じることができた。

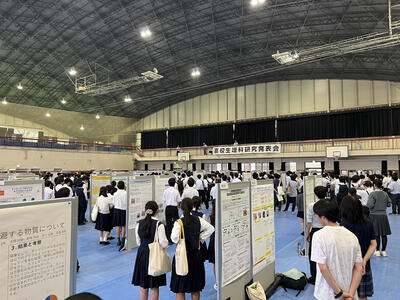

<令和6年度SSH課題研究発表会(全国SSH校の代表グループが集合)>報告

実施日時 8月6,7,8日(火、水、木)

実施会場 神戸国際展示場

参加生徒 3年理数科「廃棄果実から作るバイオエタノール」研究チーム4名

内 容

8/6(火)8:30屋代高校前駅に集合し、神戸国際展示場へ移動。オンライン受付を行い、ポスターをブースに貼り付けた。16:00までには退室。

8/7(水)全231グループが3つの時間帯に区切られ、午前3時間、午後2時間ポスター形式で発表(途中で審査)。各時間帯では稼働グループが2つ、休みで見学できるグループが1つで順番に回していった。審査員は3名1組で10題ぐらいずつを1グループ20分ぐらいかけて審査した。(本校SSHコーディネーターの山本先生はこの審査員の一人)午前中はこの3名が上位2, 3グループを選び、上がってきた約60グループを、各分野の審査員が午後に審査し、6分野から1校ずつが選出された。発表された6グループは翌朝の口頭発表リハーサルに入る。

8/8(木)代表校6校(物理・工学、数学・情報、地学、化学、生物A、生物Bの各分野から1校ずつ)によるプレゼンテーション形式による全体発表。発表10分、質問10分。質問は途切れることがない。昼食後、70分間再びポスターセッション。口頭発表した6グループのブースに人が群がる。その後、表彰式。電車の時間がギリギリなので、荷物をすべて持って表彰式会場へ。新神戸駅近くの宿から大きい荷物を受取り帰路に就いた。

231題のポスターが広大な部屋に並んでいる光景は圧巻であった。口頭発表に選ばれた6グループの発表者は大勢の聴衆の前で堂々と楽しそうに発表していた。 昨年度は高校レベルを超えているような難易度の高い研究が多く受賞した印象であったが、今年度は高校生らしいアイデア勝負のテーマや、比較的単純作業でも地道な努力で積み上げたデータから考察したテーマが多く選ばれたように感じた。

<生徒感想>

・発表するだけでなく、簡潔に説明したり質問をする力なども磨くことができて良かった。他の研究では、自分では思いつかないような手法も多くあって沢山のことを学べた。

・1年生か2年生の時に今回のような発表の場に参加することができたら、頂いたアドバイスを活かしてより良い研究にすることが可能だったと思う。屋代高校でも一年次から継続的に研究できれば、もっと研究が活性化するのではないかと思った。

<第18回 高校生理科研究発表会 (千葉大学)>報告

実施日時 9月28日(土)

実施会場 千葉大学工学部西千葉キャンパス

参加生徒 3年理数科「メダカを救おう!」研究チーム4名

内 容

この発表会は、2018年より千葉大学が主催し、高校生が自らの研究成果を発表する機会を提供し、科学への興味や探求心を育むことを目的としています。

発表はポスターセッション形式で行われました。発表の高校生には、2年生が多かった印象。仮説をたてて終わっている学校もあれば科学部のような子たちが詳しく実験しているところもありました。他の学校の生徒に刺激を受け、本校の生徒たちも楽しそうに発表を行っていました。2年次にこのような発表会に参加すると、いい刺激を早めに受け、実験方法や計画の具体的な助言をうけることができると感じました。

<生徒感想>

・ポスター発表を通して他校の生徒や企業の方と交流し、自分たちにはなかった視点を得られたり、実験を進める上でのアドバイスを頂いたりすることができ、とても貴重な時間になった。校内での発表と比べ多くの刺激を得られたとても面白い会だった。

・いろんな人の視点は自分では考えつかないもので、たくさんの人の意見を共有しあえる機会をもっと欲しかったと思った。

<東北サイエンス・つくばサイエンスツアー>報告

実施日時 7月30日(火)~8月1日(木) 2泊3日

実施会場 福島県立福島高等学校、東北大学工学部、筑波実験植物園、国土地理院・地図と測量の科学、CYBERDYNE STUDIO

参加生徒 高校1年6名、高校2年33名 計39名

内 容

(1) 福島県立福島高等学校との交流会

本年度は二部構成での交流会となりました。

一部目は福島高校生徒、屋代高校生徒混合4名のチームにより、乾燥スパゲティーとマシュマロを用いたタワー作りを行いました。タワーの高さを競う競技形式で各チームは打ち解け合いながら工夫を凝らしていました。

二部目は2グループに分かれ、各校の課題研究ポスターの見学・発表を行いました。一部目でお互いに打ち解けていたためか、盛んに質疑応答がなされ、今後の研究活動によい刺激となりました。

(2)東北大学生(屋代高校OB)との交流

屋代高校卒業生の6名の先輩との座談会を行いました。大学生の自己紹介の後、6グループに分かれ、交流を行いました。高校生の質問に答える形で進められ、課題研究に関することや勉強方法やそのスケジュールなど積極的に先輩に質問していました。大学での様子を垣間見ることにより、研究や学習に対するモチベーションのアップにつながりました。

(3)東北大学工学部訪問

東北大学工学部は5つの学科から成り、学科内もさまざまコースに分かれています。

はじめに電気情報物理工学科:中村健二教授(屋代高校OB)からモーター・発電機の高性能化に関する研究、特にトルクやエネルギー効率の良い非接触磁気ギヤについてご講演・実技指導をいただきました。また、大学入試に関する情報、研究室の情報も説明していただきました。

その後、東北大学オープンキャンパスと同日だったため、参加生徒が希望する学部学科の説明会に参加しました。

(4)筑波実験植物園

国立科学博物館が植物の研究を促進するために設置した植物園で、生きた多様な植物を収集・保全し、絶滅危惧種を中心とした植物多様性保全研究を推進しています。研究員の方より、埼玉県越谷市原産で野生下では絶滅してしまったコシガヤホシクサの保全と野生復帰に向けた取り組みを例に植物園の取り組みをお聞きし、植物を収集保全することの意義を教えていただきました。

人類は他の生物よりもはるかに多くの植物の恩恵を受けており、人類が将来も生き続けるために植物の多様性を知る・守る・伝えることが大切です。園内の様々な貴重な植物を観察することで、生態系をふくめた植物に興味関心を高め、環境を保全することの意義を感じることができました。

(5) 国土地理院・地図と測量の科学館見学

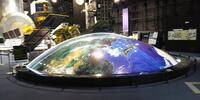

3Dホログラムを利用した大きな立体日本地図や、伊能忠敬の地図など歴史的なものを見学し、測量方法やその利用等を学びました。地図を通して、地形や測量に興味関心をもつことができました。

(6) CYBERDYNE STUDIOでの体験・見学

CYBERDYNE STUDIOでは装着型ロボット技術体験をしました。生徒が体験したのは前腕のロボット技術で、上腕皮膚表面に微弱な電気信号を送り、前腕の伸びを行うものです。前碗ロボットは筋肉の動きを増幅するのではなく、人体上の微弱な電気信号をキャッチすることで制御を行っています。現在はリハビリ分野での実用化がなされており、機能回復に多大な効果をもたらしていることに大きく関心を寄せていました。

<生徒感想>

・福島高校との交流では、マシュマロタワーづくり、ポスター発表会など、初めて会う人との交流の機会がたくさんあって、コミュニケーション力を伸ばすことができたし、発表時のポイントなど、さまざまなことを習得することができました。

・東北大学のオープンキャンパスだけでなく、福島高校との交流や、筑波の植物園、地図と測量の科学館、Cyberdyne Studioなど普段なかなか自分では行かないような場所にも行くことができ、とても良い経験になりました。

・この事業を通して、ものの考え方や勉強に対する考え方が変わりました。本当に良い体験になりました。

<アカデミックサイエンス 東大木曽観測所実習「星の教室」>報告

実施日時 7月23日(火)~24日(水)

実施会場 東京大学木曽観測所

参加生徒 高校2年理数科

講 師 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所

助教 高橋 英則 氏

東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター

特任助教 今井 正尭 氏

信州大学理学部 学部4年 魚村 直人 氏、 稲井 天 氏(TA)

内 容

「寝覚めの床」見学

1日目

① 講義

② 構内見学(105cmシュミット望遠鏡の見学)

③ 実習1 「視角をつかって距離を測る」

④ 実習2 「銀河までの距離を測る」

⑤ 実習3 「宇宙の年齢を求める」

2日目

⑥ 発表会(Googleスライドを用いたグループ発表)

⑦ 講評

木曽観測所へ向かう途中に立ち寄った「寝覚の床」では、花崗岩の白い河床と、その花崗岩に発達した方状節理を確認、及びエメラルとグリーンの木曽川を観察することができました。

木曽観測所での「星の教室」では、木曽観測所の概要説明の後、構内の見学をしました。観測所の誇る巨大望遠鏡(105㎝シュミットカメラ)も見学させていただき、その大きさに圧倒されました。

実習は「宇宙の年齢を求める」をテーマとし、まず被写体として自分をはじめとする様々な距離(巻き尺で距離を測定)にいる班員と測量用ポールとをカメラで撮影し、撮影画像からわかる視角と距離の関係式について学びました。その後、それを応用して銀河までの距離と、あらかじめ測定されている銀河の後退速度から、宇宙の年齢を求める実習を行いました。宇宙の年齢は、最終的には非常に単純な比の計算によって求めることができる事がわかりましたが、その単純な計算に到達するまでには、データを収集・分析・解析したり、論理的に前提条件を定めたりする必要があり、非常に活発な議論が夜遅くまで交わされました。

発表会では、各グループの熱論の成果を、模式図やデータなどを用いて発表しました。グループごとに結論までのプロセスや理論は様々でしたが、どのグループも143億年~234億年の間に入る値が求まりました。講師の先生方やTAの方々に親切な助言をいただきながら過ごした2日間は、グループ毎に議論を尽くす等、普段の授業ではできない体験ができ、非常に有意義なものとなりました。

<生徒感想>

・宇宙の年齢を求めていく過程で新しい知識を得ることができた。夜には綺麗な星空を見ることができてとても楽しかった。

・時間が限られていて、発表までもっていくのは大変だったけど班の中でたくさん話し合いをしたり、発表でもたくさんの意見や質問で深める事ができて楽しかった。

・議論がとても面白く、自分に無い考えを知りまた、自分の考えが整理された。実習内容も非常に面白く、充実した二日間を過ごすことができた。

<SS探究研究発表会と台湾とのオンライン交流会>報告

実施日時 7月17日(水)

実施会場 屋代高校

参加生徒 3年 普通科

オンライン交流校 嘉義女子高級中学

内 容

【英語による研究発表会】

2年次までに各グループで行った課題探究の成果を英訳して発表を行いました。発表会は司会進行を生徒が行い、運営しました。また、聴衆となった生徒たちからも積極的な質問が上がるなど活発なディスカッションが行われました。

【台湾の高校生とのオンライン交流会】

同時並行で、本校の6グループが台湾の高校生とオンラインで探究成果を発表しあう交流会を行いました。相手校も6グループが集まり、それぞれの発表を聞き、質疑応答を行いました。

<生徒感想>

・「英語で発表することで普段の発表とは異なって、より一層内容に気配ることができた」

・「貴重な経験だった」

・「相手校のアイデアや発想に興味がわいた」

・「発表時間が5分と短く、もう少し長い方が充実して内容を伝えられたと思う」

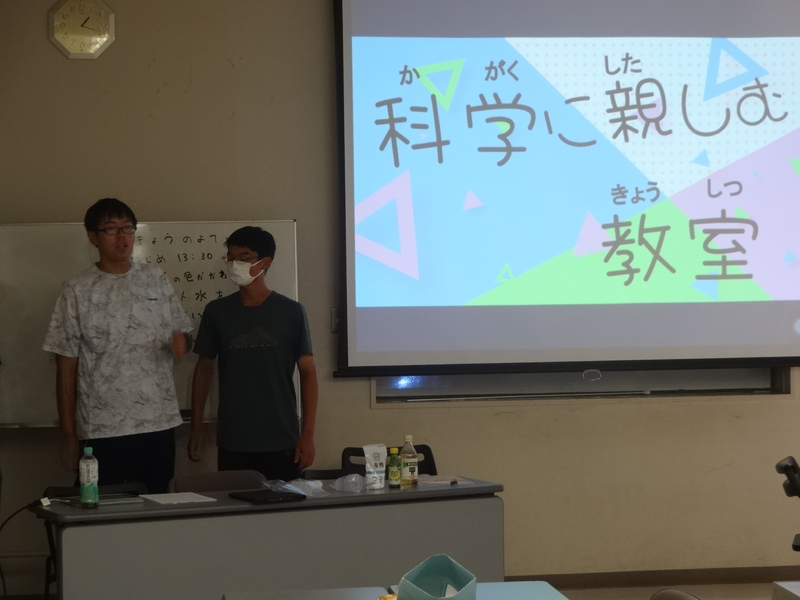

<令和6年度SSH北陸新幹線サミット>報告

実施日時 6月22日(土)

実施会場 長野県上田高等学校

講 師 瀧澤郁雄 先生「高校生に伝えたい国際協力」

本校参加者 発表生徒2名

内 容

本校からは2名が参加し、第三分科会(教育格差・貧困などの国内外の課題に対し行動する)にて「子供たちの科学への興味と関心を引き出すには」というテーマで発表を行いました。

内容は、日本における理系進学者が諸外国に比べて著しく低いことが、幼少期の体験不足にあると考え探究を進めたものです。実際に企画した2回の科学教室、そのアンケート結果とともに、科学への興味を引き出す方法に関して考察を行いました。

<実施所感>

各分会に分かれてのディスカッションは、理系進学者を上げる方法について他校の生徒と考えを共有しました。最終的には文系と理系とは何かという問いも生まれてきました。同分科会で当日発表・議論を行った中に、アニマルウェルフェア・国際協力の在り方・化粧文化についてなどの幅広いトピックがあり、良い刺激になりました。

<生徒感想>

・自分たちの考えるより良い社会を実現するために、プランの改善点などを高校生たちがみんなで考えることができるのが良かった。

・自分たちが探究してきたテーマについて様々な人と意見を交換し合う貴重な機会をありがとうございました。

<課題研究テーマ相談会(運営指導委員会にて)>報告

実施日時 6月11日(火)

実施会場 多目的教室

参加生徒 高校2年理数科

講 師 運営指導委員の先生方

(同窓会長、教育委員会高校課の先生、信州大学工学部、教育学部、繊維学部の先生、長野県立大学大学院の先生、長野電子工業株式会社技術部長など)

内 容

昨年度まで運営指導委員会終了後の自由に校内の授業参観していただく時間となっていたが、研究において専門家の方々が多いので、今年度からは2年7組課題研究のテーマ設定へのアドバイスをいただく時間としました。生徒達のテーマ紹介では各グループが2分以内でスライド発表し、その後、各グループがブースに運営指導委員の先生方が訪問する形式で活発にアドバイスをいただきました。

<講師の先生より>

いろいろなテーマ案があってとても楽しかった。研究成果を見るのが楽しみだ。

<生徒感想>

・研究の方針を決めるうえでとても参考になったため、来年以降も続けて欲しい。

・いろんな分野の人に意見をいただいてとても今後の活動につながる良い機会になりました

・まだ、研究のしかたが曖昧な所があったのですが、アドバイスをしていただきやるべきことの優先順位を整理することができました。

・自分たちが考えていたアプローチとは違った視点を示していただき、その方が研究がより意味深いものになるかもしれないと気付けた。

・もう少し相談の時間を長くしてほしかった。

<科学の教室(理数科展)>報告

実施日時 6月29日(土)

実施会場 屋代高校理科実験室

参加生徒 高校1・2年理数科

実験内容 ・炭酸ジュース作り ・雪の花

・炎色反応 ・ケミカルライト

・カルメ焼き ・疑似火山 などなど

内 容

今年の鳩祭は、入場制限などは行われず、外部からの来客者が多く来校されました。科学の教室(理数科展)はその中の一つのイベントとして行われました。理科実験室にて満員の観客たちの前で、見せ方を工夫して様々な不思議現象をお見せして、驚いたり感心したりしてもらいました。何が起きているのか科学的な説明にも力を入れました。ここで楽しんだ子供たちが本校理数科を目指してくれると良いなぁと思います。

<生徒感想>高校生

・実験の内容を予定と違うものに変更したりなど、完璧な準備とはいえなかったが、できることを優先してなんとか本番を迎えられた感じだった。

・試行錯誤して色々な実験を行ったことが最も印象に残っています

・お客さんの中でも小学生の皆さんに楽しんでいただける実験をすることができた。家でも簡単にできる実験を発表することができたので科学にもっと親しみも持ってもらうチャンスができたと思う。

・理数科展を通して、実験への楽しさがさらに深まり、みんなと協力して準備を進めていくことができ、良い経験となりました。

<統計講演会>報告

実施日時 6月19日(水)

実施会場 屋代高校附属中学校(中学1年)屋代高校(高校1年) 屋代高校パソコン室(高校1年理数科)

講 師 小口祐一 教授 (茨城大学教育学部)

内 容

「ICTを活用した統計的探究-統計グラフコンクールの重要ポイント-」という演題でご講演いただきました。長野県統計グラフコンクールに出品することを目標として、PPDACサイクルについての解説を受けた後、具体的な問題でデータ分析の手法や仮説検定の考え方について教えていただきました。さらに、昨年度のコンクールの入賞作品を見ながら、各作品の優れている点を解説していただきました。統計グラフコンクール作品の雰囲気と応募への動機づけになるとともに、データをグラフ等に可視化することによって、調査結果の分析、論理的な考察が可能となることを学びました。

この後、理数科1年生はパソコンのエクセルを用いてSSDSE(教育用標準データセット)から箱ひげ図やヒストグラムを作成、分析する演習を行いました。膨大な数値ファイルから簡単に様々な種類のグラフを作成でき、生徒から感動の声があがりました。

<講師の先生より>

附属中学校生の皆さん、統計的探究のアイディアについて、興味をもって聞いていただき、ありがとうございました。これから、箱ひげ図や散布図など、どんどん使える統計手法が増えてきます。中学校・高校の学習を通して、分析の精度を高め、美しい統計グラフコンクールの作品をつくってください。

高校生の皆さん、統計的探究プロセスを遂行する力は、今後の国際社会においてとても重要になってきます。統計グラフコンクールのポイントを熱心に学んでいただき、ありがとうございました。高校生の作品は、ビッグデータを分析したものが増えてきました。表計算ソフトやアプリを活用して、グラフに表現することで新たな発見ができる作品をつくってください。

<生徒感想>高校生

・統計グラフコンクールに出品するにあたり有益な情報がたくさんあったのでアプリや情報をうまく使い作成したい。

・統計はあまり得意ではないが、基礎を知ることができた。ジオジェブラやe-Statなどを活用して、中学校の時よりも内容の濃いものを作りたい。

・過去の作品を見るのはとても参考になった。野菜の値段など、思ったより近くにも問題があることにきずいたので、見つけて調べてみたいと思った。

<生徒感想>中学生

・データを整理するこで見やすくなり内容を読み取りやすくすることができる事がわかった。データ活用についてもっと学んでいきたいと思った。

・統計グラフをつくるときの流れや、優秀作品のどのような点が良かったのかや、考察の仕方やグラフの読み取りかたがわかった。自分が知っているグラフ以外にもグラフがあることがわかったので、自分も活用してみたいと思う。

・優秀作品のグラフからの読み取りかたやテーマ設定が面白く、興味深いお話だった。今日聞いた内容も参考にして統計グラフをつくっていきたい。

<アカデミックサイエンス連携講座> 報告

実施日時 11月30日(木)

実施場所 屋代高校3棟2階理科講義室 附属中学校講義室

講 師 横山祐典 教授(東京大学 大気海洋研究所 高解像度環境解析研究センター)Jody Webster 教授 (シドニー大学)

参加生徒 2年理数科(39名)、シドニー研修参加者(10名)、附属中3年(80名)

内 容

午前は両先生が揃って2年理数科対象の講義を行い、午後はシドニー研修参加者対象にWebster先生が話していただき、中学3年生対象に横山先生に講義していただきました。

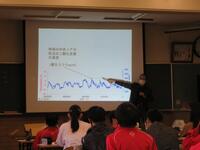

2年理数科対象には、地球温暖化を題材に、横山先生の大学での研究成果を交えながら講演をしていただきました。COP28で国連までが阻止しようとしている温暖化の科学的根拠は何なのか。様々な方法で世界的に得られたデータを示しながら、生徒と対話を交えながら説明していただきました。実際に観測機で測ることのできない過去の気温や、二酸化濃度については、古文書・木の年輪や海中の珊瑚・南極氷床コアの気泡分析、年代の測定には放射性同位体である炭素14を使うなど、多種多様な手段が用いられていました。二酸化炭素濃度と平均気温の間には確実な相関があり、現在は人為的影響があり二酸化炭素濃度が400ppmを超えていて、過去10万年で最も気温が上昇している危機的状況であることの科学的根拠が示されました。

Webster先生の所属するシドニー大学理学部は、世界遺産「Great Barrier Reef」における調査研究が許されている世界唯一の機関です。Webster先生は英語で講義をされましたが、一部横山先生の研究と重なる部分のサンプルが示されている場面が印象的でした。

<生徒感想>

・大きくは二酸化炭素は悪者かという問いかけでお話をお聞きすることができた。地球上に大気がないとどうなるかなど、研究活動においての過程も参考になりつつ、とても貴重なお話を聞けて、色々考えさせられた。気候変動について、これからも考えていきたい。

・もう少し科学の専門用語の英語を勉強しようと思いました。

・気候変動に関する研究をわかりやすく教えてくださるだけでなく、研究を進める上で大切なことを丁寧に説明してくださって、大変勉強になりました。

・今回の講演では時事話題であるSDGsと、環境をかけてわかりやすく紹介してくださり、興味を持って聞くことができたのと同時に、「なぜか?」を探求することによって新たな発見があるということも質問形式で間接的に説明してくれていたのではないかと感じます。

・貴重な動物性プランクトンが見れてよかったです。海のクレヨンプロジェクトについて調べたいと思いました。

<サイエンステクノロジーコンテスト〉 報告

実施日時 11月12日(土)

実施会場 信州大学理学部(松本キャンパス)

参加者 2年:普通科7名 理数科7名 1年:普通科8名 理数科8名

日 程 10:00~12:00 筆記競技 物理・化学・生物・地学・数学・情報

13:30~15:30 実技競技 作成、コンテスト

内 容

筆記試験は、理科(物理・化学・生物・地学)、数学、情報の中から、修得した知識をもとにその活用について問う問題で、知識に加えて思考力や論理的な記述力を必要とする内容でした。本年は昨年度より1チーム多くエントリーして望んだが、結果は思うように振るいませんでした。

実技競技は、理科、数学、情報にかかわる実験、実習、考察など、科学技術を総合的に活用して、ものづくりの能力やコミュニケーション能力などにより課題を解決する力を競い合うものでした。そして、1チームを二つに分け、それぞれコンテストを行いました。課題は、段ボール箱・ボール紙を細工し、紙の弾性力を利用して、粘土玉を指定された目標位置に置かれたコップに入れるというものでした。弾性力をいかにうまくコントロールするかが鍵で、生徒たちは苦戦を強いられたようでした。

総合順位は、筆記・実技それぞれの点数の合計点で決まるのですが、実技点が順位に大きく影響します。屋代Bチームが総合6位と健闘しました(参加校10校 21チーム)。参加された生徒の皆さんと引率された先生方、お疲れさまでした。

成績

屋代Aチーム 総合13位 (筆記16位 実技5位)

屋代Bチーム 総合6位 (筆記9位 実技3位)

屋代Cチーム 総合13位 (筆記12位 実技14位)

屋代Dチーム 総合18位 (筆記18位 実技14位)

<生徒感想>

・課題にみんなで取り組む経験はあまりなかったので、予想より楽しい時間を過ごせた。また、問題も実生活に関わっているようなもので、難しかったけれど解いていて面白かった。

・私は実技に参加しましたが、制作時間40分の中で、試作品と同じものを作ることが厳しく、粘土をあまり飛ばせず悔しかったので、次回参加する機会があれば、時間内に完成できるものを用意していきたいと思いました。今回の参加は、とても良い経験となりました。

・初めて参加しましたが、チームで協力し合って問題を解いたり、実技試験に取り組めたりして、とても楽しい経験でした。生物の問題は難しかったので、勉強してもっと解けるようになりたいと思いました。

・協力してテストを解くという経験が初めてで楽しかった。実技で、他の学校の装置を見ることで思いつかなかった考えを見れて面白かった。来年は表彰されるよう頑張りたいし、また参加したいなと思いました。

・みんなでアイデアを出しあって、ものを作るのが楽しかったです。とても良い経験になりました。

<アカデミックサイエンス実習> 報告

実施日時 11月2日(木)

実施会場 上越科学館 糸魚川フォッサマグナミュージアム・ジオパーク

講 師 永井克行氏(上越科学館 館長) 郡山鈴夏氏(フォッサマグナミュージアム)

参加生徒 2学年理数科(39名)

内 容

上越科学館 (サイエンスショーの見学・実験室での体験実験)

サイエンスショーでは、酸化・燃焼の実験で、物が燃えるには酸素が必要という、ごく初歩的なテーマを取り上げて、大きな丸フラスコに酸素を入れ炭素を燃焼させる実験や、二酸化炭素から酸素を奪って燃焼するマグネシウムのドライアイスのランタン実験、最後に水素爆発の実験を行いました。歓声の上がる実験で締めくくる科学ショーを体験した後、4人1班で過冷却水とアルミ缶の中でダイヤモンドダストを発生させて観察する実験を行いました。

フォッサマグナミュージアム(講義・館内展示見学・構造線見学)

フォッサマグナ形成・糸魚川構造線などについての講義をしていただいた後、館内の展示物の見学をしました。次にバスで移動し、約1時間をかけて、溶岩の流れや糸魚川-静岡構造線の断層等を実際に見学しました。

<生徒感想>

・とても楽しかったです!学校で学ぶだけではなく、外に出て実習を行うことがとても良いなと思うので続けて欲しいです。ありがとうございました。

・実験や観察等で自分の予想とは違う時に新しい発見があり、良い学びとなった。過冷却水の実験では失敗したけれど失敗から学ぶこともあった。今回の学びをこれかにも繋げていきたい。

・フォッサマグナミュージアムで実際に色々な鉱物の結晶とか紫外線によって光る色が変わる石を見ることができたのでとても興味が高まったし、フォッサマグナでも土とかを触って粘土みたいになってるのも分かった。見学時間とかが短いと思ったからもう少し伸ばしてほしい。

<バイオサイエンス特別授業> 報告

実施日時 10月10日(火)

実施場所 屋代高校附属中学校講義室

講 師 中村浩志 先生

(信州大学名誉教授 ・中村浩志国際鳥類研究所代表理事 本校OB)

参加生徒 1年理数科(41名)、シドニー研修参加者(10名)、附属中2年(80名)

内 容 「長野県の希少鳥類の生態と保護」

中村先生の千曲市での幼少期の経験、高校生時代には考古学や発掘に夢中になっていたことから始まり、研究者としての経験を話してくださいました。カッコウの研究では、ScienceやNatureに掲載されるような新発見をされたこと、恩師の研究を引き継ぐ形でライチョウの生態を研究されてきたこと、生態を理解したうえで保護活動を行ったために、長野県でのライチョウの個体数を増加させることができたこと等を話していただきました。

高校生対象の講義では、質問の時間が取れて、資金面の話や舞台裏の話まで答えてくださいました。中学生でも理解しやすい内容ではありましたが、お話の裏には多くの苦労や秘話が隠されていると思いました。

<生徒感想>

・今回の講演を受けて、絶滅危惧の野生動物を救うには早めに手を打つことが大切だと分かった。

・今まで自分があまり関わってこなかった分野の講義だったので、初めて知ったこともあってとても面白かった。そして、先生の行動力もすごいと思ったし、自分も大学生になる前までに色々な経験をして、何かのきっかけになればいいと思った。

・もとから生物には少し興味があったのでとても楽しみにしていました。雷鳥が絶滅危惧種だということは知っていたけれど今日の講演を聞いて思っていたよりも危機的状況だった事がわかりました。

・検証のところではすごい面白く感じ将来自分のやりたいことを早く確立させたいと思いました。

・あんまり鳥について興味はなかったけれど今回の話を聞いて少しだけ興味を持った。自分の知らない世界がまだ広がっているんだなと思ってもっと色々知りたいと思った。

・鳥の習性について知ることができた。興味のもったことに対し長年探求し続けているところがすごいと思った。私も見習っていきたい。

・ライチョウが減ってしまっているのは元はと言えば地球温暖化が原因で、人間のせいだから、人間が救うのは絶対に必要だと思う。とても興味深い内容だった。

<ミニフォーラム> 報告

実施日時 9月29日(金)17時~20時

実施場所 屋代高校地学教室 天文ドーム

講 師 高橋英則 先生

(東京大学大学院理学系研究科 天文学

教育研究センター ・木曽観測所)

参加生徒 シドニー研修参加者(10名)、

天文班員(12名)

内 容

7月の「星の教室」で2年理数科がお世話になっている東大木曽観測所より、高橋先生をお招きして、SSHサイエンスミニフォーラムを開催しました。お話は、イントロダクション(木曽観測所の紹介、チリのアタカマでの南天)に続いて、南半球での実習案の提案(南半球の星座・プロキシマケンタウリを撮ってみる・星を使って地球の大きさを測る・マゼラン銀河観察・ふたご座流星群カウント・地磁気の伏角偏角を測定)、そして機器の使い方(カメラ・ポータブル赤道儀)という順に、丁寧なスライドで説明していただきました。高橋先生ご自身がチリの天体観測を行っており、実体験に基づいたお話はとても興味深く、3時間はあっという間に過ぎてしまいました。少し曇っていましたが、大きな月も見ることができました。

受講者については、今回はシドニーでの実験の話をメインに行ったので、シドニー研修参加者と天文班に限って行いました。天文班はこの後に合宿を行いました。

<生徒感想>

・天体知識だけでなく、天体撮影についての説明があったのがとても良かった。

・ふたご座流星群など⚪︎⚪︎座流星群という名前がどうして星座の名前がついているのか不思議に思っていたので知ることができて良かったです。

・普段はそんな気にすることもなく生活していたのでそのなんでこんな写真が撮れるのか?などわかったことがたくさんあるので、それを生かしてシドニーでもとってみたいです。

・長野とシドニーのそれぞれの見える星の範囲や、見え方の違いが分かり、いつか南半球でも星を見てみたいと思った。星雲や流星群のしくみをより詳しく知ることができ、理解が深まった。今後の観察にも大変役立つ講演となり、良い経験となった。

<バイオサイエンス連携講座> 報告

実施日時 9月19日(火) 25日(月)

実施場所 長野県総合教育センター(塩尻市)

参加生徒 高校1年理数科

内 容

次の4種類の実習を2日間に分けて実施しました。

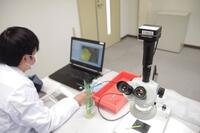

① 茎頂観察とバイオテクノロジー技術

組織培養を想定して茎頂組織を摘出し、その様子を顕微鏡で観察し、茎頂部分の写

真を撮ってその画像を使って長さなどを計測しました。

② 電子顕微鏡を活用したミクロ探査

光学顕微鏡では観察することが難しい、ミクロの世界に触れました。

③ モーションキャプチャ技術とアニメーション制作

映画やスポーツ工学の分野で広く使用されているモーションキャプチャ技術を

体験しました。前半は、フリーソフトウェアのMikuMikuDance(MMD)を使用し、

PC上のキャラクターを動かし、後半はkinect360を使って、自分たちの動きを

データ化して動画に落としこむモーションキャプチャ技術を体験しました。

④ ドローンプログラミング

基礎知識を習得した上で、初心者向けのプログラミング言語「Scratch」を使用し、ドローンの制御と操作を行いました。

<生徒感想>

・今回の実習で、普段あまり触れることができないミクロの世界やテクノロジーに触れることができました。これからの生活に活かしていきたいです。

・科学について色々なことを体験したことで、興味が前よりもより高まったし、とても楽しい経験もできて良かった。将来やりたいことがまだしっかりと定まっていなかったので、今回教わったことも参考にしながら、進路にも役立てたいと思った。

・学校の授業では触れることのできない機器などを使ったりより専門的な学びができた。この学習を通してもっと知りたくなったことや興味が湧いたことを自分でも調べてみたい。

<課題研究・課題探究 中間発表会> 報告

実施日時 8月26日(土)8:30~12:00

実施会場 第2体育館(開閉会式)・多目的教室・2棟の各教室

助言者 赤地憲一先生(屋代高校同窓会)、村松浩幸先生(信州大学教育学部)、

森山徹先生(信州大学教育学部)、樽田誠一先生(信州大学工学部)、

太田哲先生(信州大学理学部)、秋葉芳江先生(長野県立大学)、

内海重宜先生(公立諏訪東京理科大学)、市川進之介先生(長野電子工業)、

飯島稔先生(千曲市立上山田小学校)、

塚田武明先生(長野県教育委員会学びの改革支援課)

内 容

高校2年生が各会場に分かれて、課題研究・課題研究として取り組んできた探究の内容をポスターセッション形式で行いました。当日は授業公開日でしたので、一般の方(保護者の方)も多く見に来られました。県内の他の高校からも、関係の先生方が見に来られました。

会場は、アカデミックな雰囲気に包まれ、ポスターの前で熱心に説明する生徒達と、それを頷きながら感心して聴いて、時に質問や助言をしてくださる聴衆の方々が居ました。

今年度は、なるべく多くのフィードバックが得られるように工夫して開催しました。助言者の先生方からは、ほぼすべてのグループにアドバイスをいただきました。探究活動はこれから先、3年生になっても継続して行われます。今回の中間発表で頂いた助言を生かして、さらに深まった研究にしていってください。

<生徒感想>

・大学教授や校長先生からの助言を頂くことができ、今後の研究において重要になってくる部分を認識することができた。また、その中での課題を見つけることも出来たので、解決策を考えていきたいと感じた。ポスターセッションでは、他の班の研究の成果を聴いたり、同年代の様々な視点を見つけたりすることが出来た。今後の研究に活かしていきたい。今回の貴重な経験を生かし、発表の面でも向上していきたいと思う。

・仲間と意見を出し合いながら、今日に向けて課題探究を進めることができた。他のグループの発表を聞くことで、私たちの今後の活動に生かせることを沢山発見できた。また、助言者の先生方にアドバイスいただいたこと、ポスターの書き方や発表の仕方などを改善してより良いものにしたい。ポスターセッションで発表することは緊張したが、興味を持ってくれたり、感想を伝えてくれたりする方が多くいて、私たちの活動を伝えられてとても楽しかったです。

・大学などからきてくださった助言者の方達に意外にも屋代の先生の意見も聞けて良かった。

特に金井先生が大学生時代に御伽噺について調べていたということで、とても参考になった。

<マスフェスタ> 報告

実施日時 8月26日(土)

実施会場 大阪府立大手前高等学校

参加生徒 2学年理数科 2名

内 容

全国から多数の高校生が集まり、数学に関する生徒の取り組み(課題研究、部活動等)の研究発表を行うことによって、お互いの数学に対しての興味関心を高めるとともに、それぞれの研究内容をさらに深めようというマスフェスタです。今年も本校から課題研究班が1つ参加しました。本校課題研究の発表テーマ「ノイズキャンセルの新しい形」

生徒自身が発表をする過程で、自分の理解があいまいな点や課題等に気づくことができました。また、何回か発表する中で、発表の仕方や内容を整理し、より分かりやすい発表をすることができました。

会場では、日頃から数学に興味関心がある生徒や、大学教授から質問や意見をもらうことにより、課題研究をさらに深めていくきっかけとなるようなアドバイスをもらえました。また、全国の数学好きの生徒たちが集まる発表会なので、とても良い刺激を受けることができました。

<生徒感想>

・午前中はどこが要点かわからなくなる発表になってしまったが、後半ではもらったアドバイスを活かして、わかりやすい発表ができたと感じたのでよかった。

<野外観察実習> 報告

実施日時 8月24日(木)

観察場所 上高地コース(2、6組) 戸隠化石採集コース(7組)

乗鞍高原コース(1、5組) 志賀高原コース(3、4組)

参加生徒 屋代高校 1年生全員

内 容

今年も1学年全員で実施しました。各コース、専門的なガイドさんに多くついてもらい、サポートしてもらいました。主な見学・実習場所は下記のとおりです。

屋代高校SSHでは、普段の教室内での学習だけでなく、実習・実験・体験活動に基づいたプログラムを大切にしています。このような自然観察実習を、学年生徒全員で行うプログラムは全国的にも珍しく、屋代高校SSHの特徴でもあります。

引率された先生方、参加した生徒の皆さん、大変お疲れさまでした。

上高地コース:風穴の里、上高地ビジターセンター、実習(上高地)

乗鞍高原コース:風穴の里、乗鞍自然保護センター、大雪渓見学、実習(乗鞍高原)

志賀高原コース:実習(前山リフト~四十八池)

戸隠化石採集コース:戸隠露頭観察、地質化石博物館

<生徒感想>

・(上高地)植物の名前や上高地の歴史などのことが知れたので良かった。歩くのは疲れたけど森林を感じられることができた。

・(上高地)上高地に初めて行けて、沢山の自然や生物を実際に見ることができて嬉しかったです。上高地に生息する生物の詳しい説明を聞いて、とても勉強になりました。自然は長い年月をかけてつくられていくことを知れたし、素晴らしい景色を見ることができてよかったです。

・(乗鞍)ガイドの方から乗鞍高原の野生動物や植生、歴史など様々な分野についてのお話を聞いて、山への関心がより高まった。また、山に行く際にも役立つお話をしてくれたので良かった。今回学んだことを思い出しながら長野の色々な山に登ってみたいと思った。

・(乗鞍)乗鞍のような大自然と触れ合う機会がなかなかないので、本当に貴重な時間でした。長野県の生物

<アカデミックサイエンス 信州大学工学部実習> 報告

実施日時 8月9日(水)

実施会場 信州大学工学部 E2棟(AICS)2Fセミナースペース他、各研究室

参加生徒 高校2年理数科、オーストラリア研修参加者

内 容

オープニング(開会あいさつ等)に続いて、本校理数科の生徒による課題研究の中間発表会が行われました。大学の先生方や大学生の前で、研究を始めた動機や、今困っていること等を3分~4分でまとめ、多くのアドバイスをもらいました。

その後は、5つの学科(研究室)に分かれて、実習を行いました。各学科の講座名は次の通りです。

① 物質化学科「水をキレイにする化学」

② 電子情報システム工学科「光で測る生体信号 ~心拍数を測る装置を作ってみよう~」

③ 水環境・土木工学科「測量実習体験 ~人が入れない場所の高さを間接的に測ってみよう~」

④ 機械システム工学科「デジタルの技を利用して「ものづくり」をしよう!」

⑤ 建築学科「木造建築の伝統的な継手・仕口を作ってみよう!」

どの講座も、入念な事前準備をしてくださり、TAの大学生・大学院生もおられて、丁寧に教えていただきました。最後には閉講式として、各講座の内容を皆で共有しました。

<生徒感想>

・中間発表では、これからアドバイスを参考にしていきたいと思う。電子情報学科では、1から回路を組んでそれが実際に使えるのを確認できて楽しかった。

・体験会では、「水をキレイにする化学」を受けたが、活性炭による吸着機構やチタン酸ナトリウムによるカチオンの補足・交換等を知ることができ、今回の実験でどう働いたか考えることができ面白いと感じました。 また、このような機会が次回またあれば課題研究について相談する時間を長くとって頂きたいと感じました。

<東北サイエンス・つくばサイエンスツアー> 報告

実施日時 7月31日(月)~8月2日(水)2泊3日

実施会場 東日本大震災・原子力災害伝承館、東北大学工学部、筑波実験植物園、森林総合研究所、筑波宇宙センター

参加生徒 1学年29名、2学年11名 計40名

内 容

(1)東日本大震災・原子力災害伝承館訪問

福島県立福島高等学校の生徒の皆さんとともに語り部の方の講話をお聞きしたのち、伝承館内を見学しました。語り部の方の「建物などかたちあるものを失った悲しみは再建に向けて努力すれば2、3年で解消できる。しかし、人間関係など、目には見えない大切なものを失ったものは取り戻すことが難しく、喪失感が年々大きくなっている」という言葉は、被災したすべての人々の気持ちを代弁したものであり、生徒たちの心に残ったようでした。伝承館は震災発生以前の福島第一原発の完成から時系列で展示物が配置されており、震災の事実、復興の現状・課題を追体感できる内容になっていました。

(2)福島県立福島高等学校との交流会

前半は2グループに分かれ、各校の課題研究ポスターの見学を行いました。それぞれが興味のあるポスターに集まり、研究者の説明を聞き、意見交換を行いました。

後半は福島高校、屋代高校の生徒で混合のグループを10班つくり、「災害の記憶の伝承はどのようにして行うべきか」をテーマにディスカッションを行い、最後に全体共有を行いました。初対面でも各校の生徒はすぐに打ち解け、伝承館見学の内容も踏まえて活発に意見を交換し合いました。震災当時は幼かった世代ではありますが、震災を他人事のように扱わず、一人一人が考えて後世に伝えていく重要性を認識することができました。

(3)屋代高校OBとの交流

屋代高校卒業生の3名の先輩との座談会が行われました。大学生の自己紹介の後、3グループに分かれ、交流しました。高校生の質問に答える形で進められ、勉強方法や勉強のスケジュールなど積極的に先輩に質問していました。

(4)東北大学工学部訪問

東北大学工学部は5つの学科から成り、学科内もさまざまなコースに分かれています。はじめに中村肇教授(入試広報)から東北大学工学部の全体についてご説明いただいた後、以下の3学科について、それぞれご説明、ご講義いただきました。

① 電気情報物理工学科:中村健二教授(屋代高校OB)からモータ・発電機の高性能化に関する研究、特にトルクやエネルギー効率の良い非接触磁気ギヤについてご講演いただいた。また、大学入試に関する情報、研究室の情報も説明いただいた。

② 化学・バイオ工学科:青木秀之教授から噴霧燃焼のメカニズムや噴霧塗装の制御因子に関する研究についてご講演いただいた。工学の効率化を支える新しい技術を化学的な視点から探究する「化学工学」の世界を紹介いただいた。

③ 材料科学総合学科:小原良和教授から材料科学総合学科についてご説明いただいた後4グループに分かれて各研究室を訪問した。屋代高校OBの大平拓実さんが在学中に投稿した論文を紹介していただいたり、強大なプレス機で金属の加工を行う様子を間近で見せていただいた。

生徒は大学の授業を体験でき、研究について興味を深く聞いていました。また、学食で食事をとったり、研究室で大学院生に研究室での生活を伺ったり、前日の屋代高校OBとの交流会も合わせて、大学進学への意識づけとなりました。

(5)筑波実験植物園

国立科学博物館が植物の研究を促進するために設置した植物園で、生きた多様な植物を収集・保全し、絶滅危惧種を中心とした植物多様性保全研究を推進しています。奥山雄大研究員より、埼玉県越谷市原産で野生下では絶滅してしまったコシガヤホシクサの保全と野生復帰に向けた取り組みを例に植物園の取り組みをお聞きし、植物を収集保全することの意義を教えていただきました。

あらゆる生物が生物多様性の中に身をおき、他の生物の存在なしに生きることはできません。とりわけ人類は、他の生物よりもはるかに多くの植物より恩恵を受けており、人類が将来も生き続けるために、植物の多様性を知る・守る・伝えることが大切です。園内の様々な貴重な植物を観察することで、生徒たちも植物、ひいては環境を保全することの意義を感じることができたと思います。

(6)森林総合研究所見学

久保山裕史博士に「日本林業の過去、現在、未来」と題して講演いただいた。1960年代からの日本林業を振り返りながら、国産資材が海外産資材に押されてしまっている現状と、今後はどのような展望が望まれるのかを伺いました。

高山範理博士には「森林浴からデジタル森林浴へ」と題して講演いただいた。森林浴の効果について、実験データ(免疫活性効果、心理的回復効果)をもとに分かりやすく説明いただき、今後どのような発展が見込まれるのかを伺いました。全国的にも森林サービス産業が発展しており、森林浴の聖地と呼ばれている長野県。生徒たちにとって資材源として以外の森林の価値、ひいては故郷の長野県の魅力を認識する良い機会となりました。

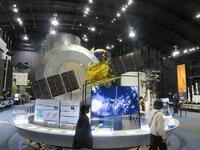

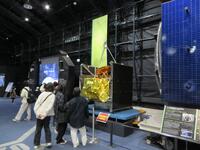

(7)筑波宇宙センター

展示館「スペースドーム」を見学しました。人工衛星や本物のロケットエンジン、日本実験棟「きぼう」の実物大モデルなどを間近に見学し、ロケット広場ではH-IIロケットの実機をバックに記念撮影を行い、ロケットの実寸の大きさを実感しました。

半世紀以上の歴史をもつ日本の宇宙開発を身近に感じ、現代の宇宙工学の発展を実感することができました。また、実物の人工衛星やロケットエンジンを見ることで宇宙への興味や関心をさらに深めることができました。

<生徒感想>

・福島高校との交流では、違う県の子達と意見を交わして自分の視野を広げるいい機会になった。東北大学では大学の研究などを見してもらい、あまり沸いていなかった大学へのイメージがついたし、筑波では、貴重な植物や、森林についてや宇宙について知る事ができた。ここまで貴重な体験が出来る事はできないので、機会があれば来年も参加したい。

・自分の進路(やりたいこと)をもっと深く考え、より真剣に自分の将来を考えなければと感じた。また現地の人と直に話を伺うことで、大学の生活の様子や受験でのあるべき態度を学ぶことができた。自分の中で大切な研修になりました。

・初めてのオープンキャンパスで、分からないことも多くありましたが、専門的なお話をたくさん聞くことが出来て、貴重な経験ができたと思いました。福島高校との交流でも、災害について深く両校共に考えることが出来たと思うので、良かったです。充実した3日間を過ごすことが出来ました。ありがとうございました。

<科学に親しむ教室> 報告

実施日時 7月28日(金)

実施会場 戸倉創造館

参加生徒 屋代高校 2年生4名、1年(理数科)5名

参加児童 小学生(1-6年生)16名 および 保護者8名

実験内容 ①お花の色が変わるよ

②炭酸水を作ろう

③割れにくいシャボン玉

④ろうそくが燃える仕組み

内 容

今年は、高2の課題探究グループ「子供たちに科学の楽しさを伝えたい」の生徒達を中心に内容の企画と当日の進行を実施しました。小学生に指導する貴重な機会として、理数科1年生および高3生にボランティアを募り、1年生5名が参加しました。

事前準備として、6月に戸倉創造館を訪ねて使用する部屋を決めるなど打ち合わせを行ったほか、夏休み前最終日の放課後を利用して、探究グループとボランティアの打ち合わせも行いました。

当日は、小学生3,4名と保護者数名のテーブルを5つ作成し、探究グループがスライドを投影しながら進行しました。各実験のちょっと不思議な内容を体験してもらった後に、小学生に分かりやすいようにスライドで説明しました。子どもたちは、問いかけに元気に答えながら、楽しい雰囲気の中で実験を行いました。「シャボン玉はなぜ下に落ちていくのか」など、よい質問が低学年の児童からいくつもでてきて感心しました。それに対して「口から吐く空気は、この辺の空気より少し重たいので落ちていきます」など、小学生が納得できるぐらいの返答ができており、しっかり対応することができました。

<生徒感想>

・科学に興味のある子供が多くいて、「どうしてそうなるか」という疑問に答えるために自分の知識をもっと増やすべきだなと感じました。また、実験をするときの説明書(分量が書いてある紙)で思ったことがあって、過程が書かれていなかったり写真がなかったりして、家庭で実験をしようと思ったときに分かりにくいのではないかと感じました。

・子どもたちが積極的に発言して協力してくれたり、楽しんで実験したりしている様子を見ることができてよかった。科学の楽しさが子どもたちに伝わっていく様子が実感できた。

・2年生の先輩方の、子どもたちを楽しませたいという気概を強く感じ、今回の企画のために細かい部分まで準備してくださっていることが、凄いなと感じました。今回はサポート役としてお手伝いさせてもらったのですが、子供たちが楽しそうに実験をしている姿を見て、私も楽しむことができましたし、科学の楽しさや、面白さを改めて実感することが出来たので、良かったです。このような企画に参加させて頂きありがとうございました。

<アカデミックサイエンス 東大木曽観測所実習「星の教室」> 報告

実施日時 7月13日(木)~14日(金)

実施会場 東京大学木曽観測所

参加生徒 高校2年理数科

講 師 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所

助教 高橋 英則 氏

助教 新納 悠 氏

京都大学理学部 学部2年 大平 達也 氏(TA)

信州大学理学部 学部4年 渡邊 一樹 氏(TA)

内 容

「寝覚めの床」見学

1日目

① 講義

② 構内見学(105cmシュミット望遠鏡の見学)

③ 実習1 「視角をつかって距離を測る」

④ 実習2 「銀河までの距離を測る」

⑤ 実習3 「宇宙の年齢を求める」

2日目

⑥ 発表会(Googleスライドを用いたグループ発表)

⑦ 講評

コロナ禍では3年間、屋代高校開催が続きましたが、今年は4年ぶりの現地開催となりました。

木曽観測所へ向かう途中に立ち寄った「寝覚めの床」では、北信地域では見ることのできない、花崗岩の白い河床と、その花崗岩に発達した節理を観察することができました。

木曽観測所での「星の教室」では、「宇宙の年齢を求める」をテーマとし、講義、実習、グループディスカッション、発表会を実施しました。また、観測所の誇る巨大望遠鏡も見学させていただき、その大きさに圧倒されました。

宇宙の年齢は、最終的には非常に単純な計算によって求めることができます。しかし、その単純な計算に到達するまでには、データを収集・分析・解析したり、論理的に前提条件を定めたりする必要があり、どのグループも非常に活発な議論が夜遅くまで交わされました。発表会では、各グループの熱論の成果を、模式図やデータなどを活用したスライドで伝えることができました。結論はどのグループもほぼ同じものとなりましたが、それに至るプロセスや理論は様々であり、グループごとの色を感じられました。講師の先生方やTAの方々に親切な助言をいただきながら過ごした2日間は、大学での学びを先取りするようなもので、生徒たちにとって非常に新鮮で、刺激的なものでした。

<生徒感想>

・宇宙は未知の世界で、基礎知識がゼロからのスタートだったが、班で協力して1つの難問に向き合うことができてよかった。研究というとのがとういうものなのか実感でき、とてもいい機会になった。

・ただ答えを出すだけでなく、そこに行き着くまでの過程を考えるのが難しかったけど、グループの人と話し合ってたり自分で疑問に思ったりしてどんどん考えをふくらませていくのがとても楽しかったです。

・天候の不都合もあり、夜に星を見られなかったのは残念だったが、貴重な体験ができた。さまざまな考えがありおもしろかったし、勉強になった。研究のうえで、論理的に考える力が身についたと思う。

・宇宙の広がり方、銀河の動き方において様々な考えを出し合ったり聞いたりすることができ、とても面白い実習でした。今後も宇宙の形や広がる向きについて思考を重ねていきたいです。

<SSH 統計講演会> 報告

実施日時 7月5日(水)

実施会場 中学棟講義室(中学1年生)・2棟パソコン室(高校1年理数科)

講 師 茨城大学教育学部 教授 小口 祐一 先生

内 容

「ICTを活用した統計的探究-統計グラフコンクールの重要ポイント-」という演題でご講演いただきました。統計グラフコンクールなどに出品することを目標として、具体的な入賞作品を通してデータの収集方法やデータ分析の手法PPDACサイクル(Promblem,Plan, Data,Analysis,Conclusion)についての解説を受けた後、昨年度のコンクールの作品を見ながら、作品の良い点や修正した方がいい点などの解説をしていただきました。統計グラフコンクールの応募への動機づけになりました。(ここまでは、中学生・高校生共通の内容)

その後、高校生はSSDSE(教育用標準データセット)のエクセルデータファイルを用いて箱ひげ図やヒストグラムを作成、分析する演習を行いました。エクセルで簡単にグラフを表示できること知るなどパソコンソフトを使うことにより、簡単にデータの分析ができることにびっくりしながら、楽しく演習に取り組めました。

<講師より>

高校生の皆さんは、統計グラフコンクールへ強い関心を持って参加していただきました。自分でデータ分析をする際には、友だちと話し合って正しいグラフ表現ができるまで粘り強く取り組む姿が印象的でした。

中学生の皆さんは、統計グラフコンクールの優秀作品を丁寧に鑑賞して、自分たちはさらに良い作品を作ろうとする意気込みが伝わってきました。初めて見るグラフからもデータの特徴を的確に捉えていました。

屋代高等学校、附属中学校の生徒さんが、統計グラフコンクールに全力で取り組み、統計的探究の力をさらに伸ばしてくれることを楽しみにしております。とても充実した時間をありがとうございました。頑張ってください。

<生徒感想>高校生

・Excelの凄さがよく分かりました。データを統計するときにものすごく便利だと学んだので、一人一研究にも活かしたいと感じました。

・グラフを使って整理することで分析がしやすくなることがわかった。用途によってグラフを使い分けれるようにしたい。

・データがグラフコンクールや一人一研究などでどのように使えるのか学ぶことができた。Excelを使った計算方法やグラフの出し方も今まで知らなかったのでこの機会で使えるようになれてよかった。一人一研究などを通して実際に自分のテーマにあったデータを使っていけるようにしたい。

<生徒感想>中学生

・今回の講習で、ppdacサイクルを実際に使ってまとめている作品を解説付きで見れたので参考になった。また、4つのグループに分けて考えているところが良いなど、どんなところが評価されたのかなども知れたので良かった。効果的なグラフの種類を教えてもらえたのが作るのにあったって参考になった。

・統計グラフコンクールでは適切なグラフを使いたいです。ひと目見てわかりやすいような物を作りたいです。

<科学の教室(理数科展)> 報告

実施日時 7月1日(土)・2日(日)

実施会場 3棟3階理科実験室

参加生徒 理数科1・2年生

実験内容 ・ホットアイス、酢酸ナトリウムを用いた再結晶

・疑似火山

・偏光板を用いた実験

・八重かざぐるまの原理とプレゼント

・液体窒素の実験

・化学マジック~暑い夏に涼しい実験を~

・バスボム作り(子どもたちと一緒に)

内 容

今年の鳩祭は、入場制限などは行われず、外部からの来客者が多く来校されました。科学の教室(理数科展)はその中の一つのイベントとして行われました。冷房をかけながら窓も開け、換気に十分気を使いながら、満員の観客たちを感心させたり、驚かせたり。子どもたちにはプレゼントがあり、バスボムを一緒に作る企画も大うけでした。これで本校理数科を目指してくれる子が増えると良いなぁと思います。本校理数科の生徒達が、実験・実習を多く行っていて、科学大好きであることは間違いなく来客者に伝わったと思います。指導された先生方もお疲れさまでした。

WENONA高校との交流会(オンライン)

実施日時 6月6日(火) 13:40~15:40

実施会場 屋代高校 多目的教室

参加生徒 高校3年理数科 15名

講 師 アリーシャ・トンプソン先生 WENONA高校

(WENONA高校側は高3生8名程度、高1生8名程度の参加)

信州大学工学部教授 デイビット・アサノ先生

内 容

コロナ禍でも続けてきたこの取り組みは、今年で3年目となりました。

この日に先立ち、3年7組は5月9日(火)5,6限、探究の時間を利用して、課題研究の口頭発表会(10グループ)を英語で行いました。発表後に、スライドの分かりやすさ・聞き取りやすさ・熱意などを相互評価して、上位3グループをWenona校とのオンライン交流代表としました。

WENONA高校はオーストラリアシドニーの女子校で、STEM(科学技術や数学)に力を入れている幼・小・中・高の一貫校です。今年は、4番目に評価が高かったグループに日本、長野県、屋代高校の紹介プレゼンテーションをしてもらいました。代表生徒達は放課後などに本校英語教員(ネイティブ)等と練習を重ねて当日に臨みました。また、今年度は信州大学のデイビット・アサノ教授にアドバイザーとしてオンラインで参加してもらいました。

当日は、接続チェックの時間から生徒達はジェスチャーで交流していました。屋代の学校紹介プレゼンから始まって、Wenona校は学校紹介VTRを見せてくれました。スポーツジムがあるなど高級リゾートのような学校で、驚いていた屋代高校生が多かった様子でした。その後、屋代高校とWenona高校の順番で交互に研究発表および質疑応答を行いました。

本校生徒たちの発表は、よくまとまっていました。その甲斐もあり、相手生徒からはたくさん質問が出て、よく質問に答えることができました。また、今年は本校生徒もいくつか質問することができて良かったです。間が空いた時には、デイビット先生から質問やコメントがでる場面がありました。全体的にとても充実していて、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

<講師感想(デイビット・アサノ先生)>

・屋代の生徒の方が、分かりやすくまとめたよいプレゼンであった。発音はもう少し気を付けるべきだ。

<生徒感想>

・相手の英語を理解しようとしたり自分たちの考えを英語で伝えようとすることができてよかったです。お互いハートを作ったり、「私は寿司が好きです」などと日本語で話しかけてくれて、国境を超えて繋がることの喜びを感じました。スライドの作り方や話し方もとても参考になったので、これからに生かしていきたいです。

・外国の方との交流ができる機会なんてないのでとてもいい経験でした。英語を母語とする方々の英語を聞き取るのはかなり困難でしたが、集中して取り組むことにもつながったと思います。オーストラリアに行けなかったのは残念でしたが、楽しい時間を過ごすことができました!ありがとうございました。

・やはり実際に話される英語を聞き取るのは中々難しかったが、その中でも必死に聞き取って理解しようと努力できた。相手の方々から多くの質問が出され、英語の向上や研究をさらに深めることができました。こういった交流の機会は素晴らしかった。

・英語で質問したりされたりすることは普段授業でもやらないので、とても勉強になった。英語で質問することはかなり不安で、実際に画面の前に座ると頭が真っ白になってしまったが、良い経験になったと思う。ネイティブの人と会話をする機会をもっと増やすべきだと思う。

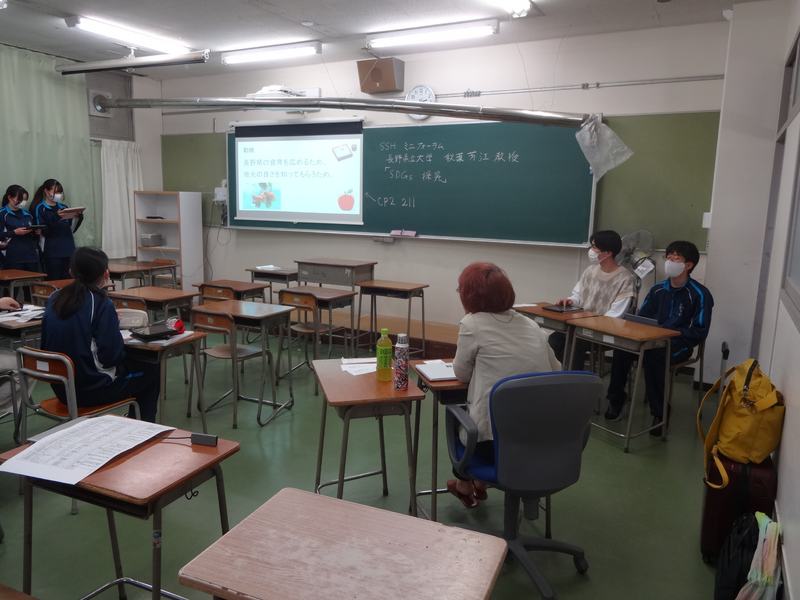

SSHミニフォーラム(SDGs)

実施日時 5月30日(火)5・6時限 13:40~15:40

実施会場 屋代高校211教室

参加生徒 高校2年普通科 27名

講 師 長野県立大学 ソーシャル・イノベーション研究科 教授 秋葉芳江 氏

内 容

昨年までのミニフォーラムでは、講義形式で秋葉先生のお話を一方的に聴いていましたが、今年度は前半部分を秋葉先生の講義、後半部分を生徒の課題探究へのアドバイスという形式に変更して実施しました。

当日は、2学年課題探究グループのうち、SDGsとテーマが結びつく可能性がある7グループ27名が211室に集まり、冒頭25分間で端的にSDGsが重要課題である世界の現状についてレクチャーを受けました。その後、各グループ10分間の前半でテーマを選んだ理由や計画を発表、後半は質問・相談の時間としました。

長野県のSDGs導入の先駆者でもあり、千曲市の町おこしにも長年にわたって深く関与されてきた秋葉先生から、これまでの経緯を踏まえた留意点やアドバイス、励ましの言葉をいただきました。最後に秋葉先生より総括として、高校生の若い力への期待と激励の言葉をいただきました。

普段大学生と接している先生のアドバイスは、高校生にとっては少し厳しいと感じる部分もあったかと思います。時々関西弁が出る、パワフルな秋葉先生のアドバイスを参考に、これから先の課題探究を深めていってください。

~7グループのテーマ~

家庭科班から地域の福祉へ

千曲市への新幹線の誘致

地元+健康+食べ物

棚田活性化

空き家のリフォーム

食と地域のかかわり

福島県と長野県の放射線量の比較

<生徒感想>

・SDGsが身の回りに関わるほとんどのことにつながってくることが知れて、世界が広がった感じがしました。また私たちの課題探究へのアドバイスも大変参考になりました。

・SDGSと表面上でしか理解していなかったけれど、ピラミットとして成り立っていると知らなかったのでさらに詳しく調べ活用していきたいです。

・自分達の探究活動の目的を見つめ直すいい機会になった。お金だけではない課題解決をもう一度考えることが出来た。とても有意義な時間をありがとうございました。

・ほんとに面白かったです!もっと聞いていたいなぁと思いました。SDGsに関してのお話がすごく興味深くて、すごい勉強になりました!是非ともまたお話をお聞きしたいです。

課題研究構想相談会(オンライン)

実施日時 5月30日(火)5・6時限 13:40~15:40

実施会場 2年7組HR教室、コンピューター教室、理科棟(個別相談時に利用)

参加生徒 高校2年7組(理数科)

講 師 本校を卒業生した6名の大学生(敬称略)

市野桃音 新潟大学工学部工学科建築学プログラム (数学)

大谷彩日 明治薬科大学薬学部薬学科 (化学)

北澤初音 東北大学医学部保健学科看護学専攻 (化学)

待井優花 福井県立大学海洋生物資源学部海洋生物資源学科 (生物)

田中 光 東北大学理学部 (物理)

尾崎麟太郎 富山大学理学部 (地学)

内 容

課題研究をより充実したものにするため、構想の段階で講師にオンラインで相談してアドバイスを受けるために、昨年度から始めた企画です。講師の大学生は、課題研究に対するアドバイスだけでなく、大学の様子や高校時代の時間の使い方、課題研究が大学受験にどのように繋がっていくか等、多面的な意見をプレゼンしてくれて、高校生活全般の意欲の向上につながっています。

今年は前後半の二部に分けて行いました。前半では、2年7組の課題研究班ごと代表者が、自らたちで抱いている構想をプレゼン発表して説明し、その後、講師が自分たちが行ってきた課題研究の内容、実験方法や流れについて説明するとともに、工夫したことや班活動との両立などについて苦労したことについて話してもらいました。

後半では、研究分野ごとに、大学生1~2名と高校生2~5名のグループに分かれて、小グループでの懇談会を行いました。高校生からは数多くの質問が出されて活発な交流が行われました。講師の方々も、自身の課題研究について、実際に経験した探究の流れや高校生での学びが大学生活に実際どのように活かされるかなど自身の体験をもとによく話してくれました。生徒たちにとっては、受験を突破した先輩からの説明が、これからの探究活動、生活へのよき動機づけになりました。一方で大学生にとっても、これからの研究活動に向けて考えるよき契機になったと思います。

<生徒感想>

・先輩方の上手くいかなかった経験を聞いて、苦戦しそうなところがよくわかった。聞いたことを参考にして、これから計画を立てて行きたい。

・屋代高校を卒業した大学生と話が出来るいい機会となりました。課題研究だけでなく大学のことも聞けて充実した時間でした。

・とても貴重な機会でためになったところも多くあった。この会によって、今後の方針についてより明確にすることができた。ただ、準備不足も目立ったが、まだテーマが決まったところだったり、知識がまだ不十分だったりするので、この会は、もう少し後にあるとより深まるのかなと思った。

・大学生の話を聞くことができる貴重な機会を得られてよかった。探究を進めていく上での手掛かりとなった。

・研究の話だけでなく、勉強のことや高校生活のことを話してくださり、ありがとうございました。とても面白かったです。

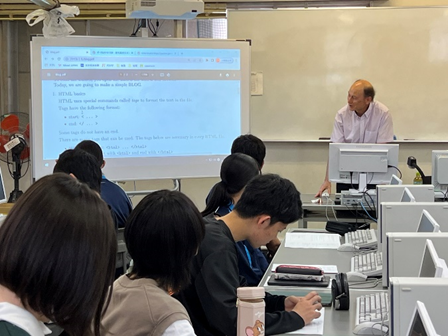

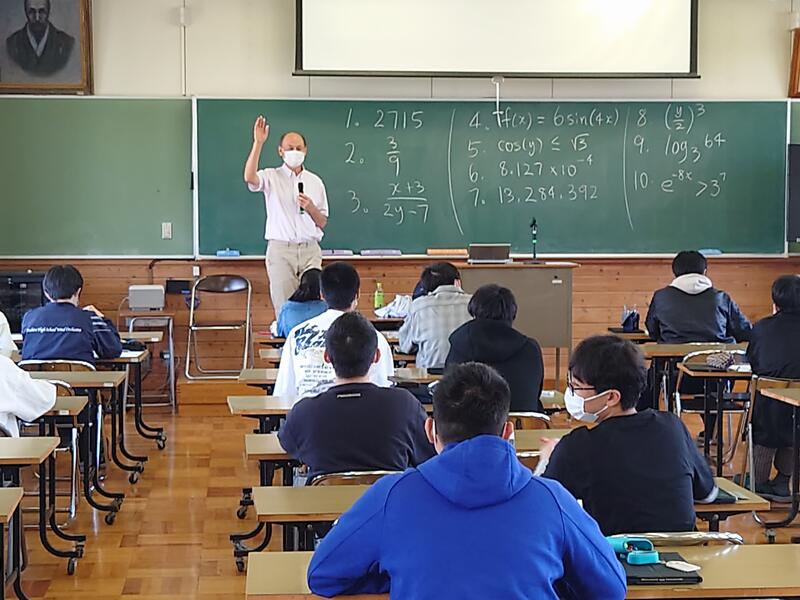

<サイエンスイングリッシュ連携講座> 報告

実施日時 5月11日、19日、23日

実施会場 屋代高校 2年7組HR教室、コンピューター教室

参加生徒 高校2年7組(理数科)

講 師 信州大学工学部 教授 デービッド・アサノ 先生

内 容

1日目は高校数学で用いる数式や関数(桁数の大きな数字、小数、分数、加減乗除、ルート、累乗、指数、対数、分数の数式、三角関数、等式、不等式)を、英語ではどのように言い表すのかを教わりました。2日目は、HTMLの基本的なタグについて学習した後、実際に自分のBLOGを作成しました。3日目は、前回学習したHTMLにJavascriptを加えて、簡単なプログラムを作る学習をしました。

最初は、対数の言い方が難しく、聞き取るのが大変そうな生徒もいましたが、生徒はフルに頭を回転させてだんだん積極的に取り組み、答えがわかった生徒は自ら手を挙げるようになりました。

英語の聞き取りが苦手な生徒、コンピュータ操作が苦手な生徒、タイピングが苦手な生徒と様々ですが、直接アサノ先生に指導をしていただいたり、仲間同士で助け合ったりしながら、喜々として積極的に取り組んでいました。大半の生徒にとってHTMLの使用は初めての経験で、こういった実習演習は非常に興味深かったようです。自分で作成したプログラムがブログに反映されたときには、思わず歓声があがりました。

<講師より>

・反応の良い生徒が多く、概ね生徒は授業についてきたと思える。生徒の反応はよく、わかること、わからないことをしっかり伝えてくれた。理解力は高く、どの生徒も集中して講義を聞いてくれた。

・パソコン室で実際にパソコンを使いながらの授業は、生徒は楽しんで参加できたようだ。コンピュータの操作が得意な生徒と苦手な生徒が混在していた。

・内容が面白いと思ってくれたようでよかった。プログラムを作成していて疑問に思ったことは生徒が質問してくれた。

<生徒感想>

・算数ではなく、数学についての英単語が知れてよかった。英語⇒日本語⇒計算⇒日本語⇒英語の課程を踏んで考えるのが大変だった。

・floorとかまだ習っていなくて日本語とも違った言い方のものもあったが、自分の中でしっかり理解できて将来に向け、良い授業になった。

・慣れない英語での数学で最初は戸惑ってしまったときもありましたが、とても丁寧に説明してくださり、わかりやすかったです。日本語と英語でこんなにも標記の仕方が変わったことにとても驚きました。

・David先生の発音はすごく聞き取りやすくて、聞いていて楽しかった。

・Wordなどで同じ文章を作ろうとしたら簡単だけど、色々な英語や記号を使ったりしてblogを作ってみると難しかったです。ですが、慣れてくると文字の大きさや色を変えたり写真を入れたりするのが簡単に楽しくできるようになりました。

・ブログやホームページが裏でどのように動いているのかを知れて、とても興味深かったです。

・コンピュータということもあり苦手意識でなかなかblogを作るのに苦労しましたが、間違えているところを優しく先生が教えてくださったり、下手な英語での質問にも丁寧に答えてくださったおかげで理解できました。初めてコンピュータが楽しいと思えました!

・ブログ作成を初めて行ったが、見本の真似をしながら構造を理解することができた。また、プログラミングの活用のされ方をしり身近に感じた。初期のプログラムのように感じ、現代までの発展を少し感じた。応用のされ方をインターネットの使用等を通じて日々考えていきたい。

・PhysonやJavaScriptなどではなく、デフォルトのメモ機能でブログサイトをつくれたことにとても驚いた。今までにない経験でとても楽しかった。

・JavaScriptを使ってプログラムを組んでみて難しいのもあったがしっかりとこなして、とても学びが深まった。

・Blog同様最初は文字を打つのが大変だったり、スペルミスやどこかが抜けているとちゃんと機能しないのでただしいものを作るのが難しかったです。ちゃんと正解通りに動いたときはとても嬉しかったです。

・ブログを書いたプログラムに関数とかがでてきて考えることも増えたが、情報で習ったパイソンのプログラムと似ているところもありそれともリンクさせて考えられた。

・プログラミングを英語でやるのはとても難易度が高かったです。ですが今までの情報の授業とは違うようなプログラムで面白く興味深かったです。まだまだわからないことばかりですが、プログラミングに少し触れることができて楽しいと思えたので課題のBlog, Program頑張ろうと思います。

<JpGU日本惑星科学連合高校生セッション> 報告

実施日時 5月21日(日)

発表会場 千葉県幕張メッセ

参加生徒 高校3年理数科 2名

発表題名 墓石地震学〜地質で変わる墓石転倒率〜

内 容

例年参加しているJpGU日本惑星科学連合の高校生セッションですが、今年度は久しぶりに現地参集で実施をすることができました。ポスター形式の発表で、会場には高校生の発表の他に、大学・研究所・企業等のブースが多数ならび、地学系研究の最先端を垣間見ることができました。

本校生徒の発表内容は、昨年度に課題研究で取り組んだ墓石地震学に関するもので、3年前の卒業生が課題研究で取り組んだ内容の継続的な研究になります。先輩の研究の後を継いで研究すると、内容がより深いものになると思います。現高校1年生・2年生の方は参考にしてみてください。JpGUは一週間という長期間で行われている国際的学会で、地学の全分野の研究者が一堂に会する学会です。地震学だけでなく多くの分野の専門家が高校生の発表を見てくださり、様々な角度からアドバイスを受けることができました。

<生徒感想>

・教授たちが来ると聞いてとても緊張していたけれど、優しかったので安心した。省いてしまった資料のデータも省かないほうが良かったのではないかというアドバイスや、参考文献の載せ方のアドバイスをいただいたり、地震について詳しく説明してくださったりと、今後の研究にとても参考になる話をたくさん聞けて良かった。また、地震の本ももらえた。自分たちの研究に興味を持ってくれて、面白いと言ってくださった方が沢山いて嬉しかった。

・参考になる助言が多かったので、これからに活かしていきたい。また、他の高校と比べてみると図や写真の面積が少なくて、もっと視覚的かつ直感的にわかりやすくできたと思ったので、本当に必要な文章なのかを再度精査して地質図などの視覚情報を足したい。

<日本気象学会ジュニアセッション> 報告

実施日時 5月16日(火) 16:00~18:00

発表形態 オンライン

参加生徒 高校3年普通科 2名

発表題名 蜃気楼

内 容

課題探究の内容は、3年生になるとSS探究の時間に深めていくことになります。また、平日の放課後に、興味関心が似ている全国の高校生と繋がることができた事も収穫でした。

<生徒感想>

・蜃気楼の再現を目指してつまずいたところについて、ドライアーを利用して進めると言う方法を提案をいただき、とても面白かったです。また、私たちが行った実験が失敗した理由も教えていただき、知識が深まりました。他に蜃気楼について研究していたチームがあり、面白かったです。

・空間を仕切ることに固執していたが,似たような内容のグループはひらけたところで実験をして結果が出ていたし実際の蜃気楼もすごく広いとはいえひらけたところで発生するから,次は普通に氷を置いたところで景色がどれくらい歪むかみたい。また,実際に景色がどれくらい歪むか,温度差なども研究したい。

<酸とアルカリ実験教室(小中学生対象)> 報告

実施日時 2月11日(土)

実施場所 屋代高校3棟2階 生物教室

参加生徒 高校1年理数科7名

対象児童 千曲市内の小学校5・6年生と中学生、保護者

内 容

植物に含まれる色素“アントシアニン”が水溶液の性質を調べる指示薬になり、酸性やアルカリ性の強弱によって色が変化することをレモン汁や重曹、洗剤といった身近な製品を使って観察しました。アシスタントの生徒は、化学や生物の授業で学んだ知識をもとにタブレットで作成したスライドを活用して児童や保護者に分かりやすく教えてくれました。参加した小学生の皆さんには自宅でも追加実験ができるように、アントシアニン色素を染み込ませた試験紙をプレゼントし、皆さん喜んで帰っていきました。

<生徒感想>

・先生方が事前に準備してくださってとても助かりました!みんなで協力してスムーズに進んだのでとても楽しかったです!またやりたいです!

・小学生に噛み砕いて説明をすることで自分の理解も深めることができてよかったです。とても楽しかったです。

・大変だったけど、小学生や中学生と交流することができて楽しかったので良かったです!ありがとうございました。

<参加児童生徒の感想>

・最初は色が違ったのに、どんどん色々な色に変わっていくところが面白かった。変わったあとも、だんだんうすくなったり、ずっと同じ色のものがあって不思議に思いました。

・身近なものにも、アルカリ性や酸性があること、リトマス紙の他にも酸性かアルカリ性かを見分けることができるものがあると分かりました。

・高校生の先輩方がとても優しくて屋代高校へ入りたいという気持ちが強くなりました。

<東京都立外山高校との交流> 報告

実施日時 2月5日(日)

実施場所 東京都立外山高校

参加生徒 本校2年理数科2名

発表タイトル「次世代バイオエタノールの生成」

内 容

コロナ禍ではありましたが、ほぼ例年通りに会が運営されました。戸山高校生の発表会に他校の生徒の発表も含むスタイルで、会の運営は戸山高校生が主体となって行いました。発表はポスターと口頭発表の2部制でした。ポスターセッションでは他校の生徒の実験成果を間近に見聞きし、生徒たちは大きく刺激を受け感化されたようでした。口頭発表では他校生との発表の仕方や工夫を学び、自分たちの成果については大学や他校の生徒職員からの質問をうけ、さらなる内容の充実に気づけるものとなったと思います。

<生徒感想>

・発表に向けた準備は今までやってきた実験をまとめ、相手にわかりやすく伝えるためにはどうしたらよいか、研究を客観的に考える良い機会でした。また、他の学校の生徒の皆さんの発表を聞いたり質問などを通してコミュニケーションをとったりしたことは自分たちの研究をまた違った方向から見直すきっかけになりましたし、他の人のプレゼンテーションにはスライドの構成やアピールの仕方など参考になる点が多くありました。今回学んだことを3月の発表会や来年度の発表に生かしていきたいです。

<サイエンスダイアログ2年> 報告

実施日時 2月7日(火) 13:40~15:40

実施場所 屋代高校3棟2階 理科講義室

参加生徒 高校2年7組

講 師 Dr.Tetiana A. YATSENKO 先生(順天堂大学医学部)

演 題 「線維素溶解について」

内 容

YATSENKO博士はウクライナ出身で、豊かな自然のお話の一方で現在は戦火で大変な状況である様子も伝えていただきました。科学の話の冒頭では、各テーブルにゼラチンゼリーの入ったチューブが配られ、パイナップルの一切れをそこに加える作業からはじまりました。お話を聞いているうちに、ゼリーが溶けて液体になっていました。博士の研究内容は一貫してタンパク質分解酵素に関連しており、先ほどの観察もパイナップルが出す酵素がゼラチンを分解したそうです。こうした研究が脳梗塞の予防や、ガンの転移を防ぐことにつながるというお話でした。5時間目は聞くことがメインでしたが、6時間目は生徒からの質問に講師が答え、講師からの質問に各テーブルの代表者が果敢に答えました。

<生徒感想>

・講師の先生が話す英語はとてもわかりやすく、専門用語も含まれていましたが去年よりも理解できた割合が増えてとても嬉しく思いました。生物に関する興味も深まったり、英語を学ぶモチベーションができたり、とてもいい活動なのでもっと機会を増やして欲しいです。

・パイナップルがタンパク質を切ることで固まっていたゼリーが溶けたり、肉が柔らかくなることや、納豆菌が物質を分解することで目の病気を治すのに利用されていることを知り、とても興味深い講演でした。また去年よりも英語を聞き取って理解することができたと感じました。いろいろなことを学べたとても充実した時間になりました。

・昨年よりも、英語が聞き取れるようになっていて、楽しく講義を聞くことができました。実際にパイナップルのゼラチン溶解を観察しながら、様々な病気の治療にも関わりのあるタンパク質分解について学ぶことができ、医療技術への興味がさらに高まりました。これから、英語でのスピーチをする機会や、聞く機会が増えると思うので、これからもさらに自分のコミュニケーション能力を高めていきたいです。

<サイエンスダイアログ1年> 報告

実施日時 2月3日(金) 13:40~15:40

実施場所 屋代高校3棟2階 理科講義室

参加生徒 高校1年7組

講 師 Dr. Sandeep SEN 先生(筑波大学生命環境系)

演 題 「クロコショウ野生種と栽培系統の過去と将来」

内 容

筑波大学生命環境系、津田吉晃研究室所属のSandeep SEN博士(インド出身)をお迎えして英語で研究内容を講義していただきました。津田先生も付き添いで来てくださり、要所要所で日本語での解説をしてくださった。博士は、コショウの仲間の野生種が、どのように進化してきたかを解析しており、その手法を説明してくださった。野生種から栽培種を作成してきた人類の歴史の話から、生物多様性の大切さを説かれました。後半は生徒からの質問に講師が答え、講師からの質問に各テーブルの代表者が答えました。

<生徒感想>

・英語で講義を受けることは初めてだったので緊張していたのですが、難しい内容のスライドをフィードバックしてくださったり、後で質問を受けてくださったりして、とても面白かったです。また初めて知ることが多く、生物多様性に対して強い興味を持ちました。

・難しい単語がたくさんありましたが、英語の講義を聞いていく中で自分で調べたりしてボキャブラリーが増えたのでよかったです。なかなか難しい内容でしたが、日本人の先生が丁寧に説明してくださった時に分かったことも多かったのでよかったです。生物多様性について考えることができてよかったです

・自分にとっては少し難しい講義となったが、今後英語での会話やコミユニケーションなどといったものが大切になってくると思うので積極的に取り組みたいです。

<ジオサイエンス連携講座> 報告

<ジオサイエンス連携講座> 報告

実施日時 1月23日(月)

実施会場 屋代高校3棟2階 地学教室

参加生徒 高校1年7組(理数科)

講 師 信州大学 名誉教授 鈴木啓助 先生

演 題 「地球温暖化と地域での応答」

内 容

昨年までは1時間の枠で実施していましたが、内容が盛りだくさんで多岐に渡り、生徒が考える部分が多いという理由で、今年度は2時間に拡大した時間枠で実施しました。地球の物質循環,特に水の循環が専門で、南極越冬隊員としての経験もある鈴木先生から,地球環境に関する特別講義をしていただきました。太陽放射と地球放射の釣り合いから地球大気・地表面の温度をシミュレーションした話に始まり,温室効果,平均気温の変化等に話が進みました。南極の氷から,地層のように過去の環境を読み解いていく過程を教わり,地球温暖化について,昨今マスコミが騒いでいるような単純な話ではなく,正確なエビデンスに基づいて多面的に評価していく必要があることを先生は強調しておられました。

<生徒感想>

・論理的な観点から温暖化について聴くことができて、とても勉強になったし、学ぶことができてよかった。

・メディアで散々言われてきた地球温暖化が本当は数値などを用いて検討することによって否定することができることを知って面白いなと思いました。多くの場所で言われてるからではなく、実際のデータからそう言えるのかを考えていきたいと思いました。丁寧な説明で分かりやすかったです。

・データで見ることの大切さをとてもよく知れました。地学がもっと知りたいと感じた。

<バイオサイエンス連携講座> 報告

実施日時 11月22日(火) 12月26日(月)

実施場所 長野県総合教育センター(塩尻市)

参加生徒 高校1年理数科

講 師 山口秀樹先生 岡沢啓司先生 柳澤瑞樹先生 塩島淳志先生

(長野県総合教育センター情報産業教育部)

内 容

次の4種類の実習を2日間に分けて実施しました。

① 茎頂観察とバイオテクノロジー技術

カーネーションの組織培養を想定して茎頂組織を摘出し、その様子を顕微鏡で観察し、茎頂部分の写真を撮ってその画像を使って長さなどを計測しました。これまでは、ミクロメーターしか使ったことがなかったので、顕微鏡をパソコンと繋ぎ、スケールバーを作成して長さを測るのは良い経験になりました。

② 電子顕微鏡を活用したミクロ探査

光学顕微鏡では観察することが難しいミクロの世界に触れる機会は、大変貴重でした。食虫植物(モウセンゴケ)の葉の表面に生えた繊毛を観察した生徒は、消化酵素を含んだ分泌液が繊毛のどこから排出されているのかを仲間と議論しながら確かめていました。また、さまざまな条件においた自分の毛髪を観察する生徒や、リンスや酢酸、台所用洗剤など、条件によって毛髪の表面の構造が変化する様子を観察する生徒もいました。

③ モーションキャプチャ技術とアニメーション制作

工業分野の実習として、映画やスポーツ工学の分野で広く使用されているモーションキャプチャ技術を体験しました。前半では、フリーソフトウェアのMikuMikuDance(MMD)を使用し、PC上のキャラクターを動かしましたYouTube上の動画などで見る機会は多いですが、自作するという体験は初めてで、足の関節の角度や指一本一本に注意を払いながらキャラクターを人間らしく動かすことに苦労しました。後半ではkinect360を使って、自分たちの動きをデータ

化して動画に落としこむモーションキャプチャ技術を体験しました。

④ ドローンプログラミング

ドローンに関する基礎知識を習得した上で、初心者向けのプログラミング言語「Scratch」を使用し、ドローンの制御と操作を行いました。大半の生徒はドローンに触れるのは今回が初めてであり、構造や重さなどの外観、構築したプログラム通りに動く様子などに、興味は尽きない様子でした。

<生徒感想>

・ドローンの実習は科学の甲子園にも役立つと思ったので、来年以降出場する人も理数科には多いと思うのでやって欲しいです。ドローンやモーションキャプチャは普段扱えないことを簡単なものややり方で学べたし、電子顕微鏡や茎頂観察は普段見ることの出来ない小さな部分を観察できたのでどれも科学の知識や意欲がすごく上がっていい実習だったと思います。

・普段なかなか体験できないような体験を、2日かけて体験させてもらえてとても楽しかった。分野も1つではなく、さまざまな刺激をもらえた。個人的に、欠席の関係で予定のペアで出来なかったのは少し残念だけど、特にドローンが1番面白かった。またこのような機会を設けてもらえると嬉しい。

・自分が一人一研究活動に用いてきた試料を電子顕微鏡で観察することでよりその試料への理解が深まったと思います。またそれについて外部の方と意見交換ができたのでよかったです。

< SSHサイエンスショー坂城中学> 報告

実施日時 12月19日(月)

15時40分~16時40分

実施場所 坂城中学校 理科室

参加生徒 本校2年理数科8名

対象生徒 坂城中学生 1~3年生16名

内 容

昨年度に引き続いて、サイエンスショーを今年度も行いました。実験の楽しさや、本校

理数科の魅力を中学生に伝えるために、保護者懇談会の午後を使って坂城中学へお邪魔しました。内容は、理科の実験の紹介と質疑応答です。理科の実験では、

①化学反応で色が変わる!

②液体窒素を使った-196°の世界

③リニアモーターカーの動く原理

を行いました。中学生でも分かる化学反応で、色がついたり消えたりする実験では、中学生に反応を考えてもらいました。液体窒素の実験では、バラの花やテニスボールを凍らせて落としてみたりしました。そして、リニアモーターカーの原理では、低温にした状態で磁石を用いて、浮かび上がらせて、抵抗が少なく移動できる原理を紹介しました。中学生からは歓声が上がり、楽しく実験を行うことができました。

質疑応答では、中学の時の成績や、将来の夢、さらにはプライベートな生活の事まで、高校生の先生達が中学生に優しく教えていました♡♡屋代高校理数科を目指す中学生が増えてくれたことは間違いなし!!の楽しいイベントでした。

<生徒感想>

・理科の実験を純粋に楽しんでいたかつての思い出が蘇ってきた。説明するために、溶液のことも、液体窒素のことも以前より詳しく知る必要が出てきて、授業でやったからという受動的なものではない能動的な学びにつながって、普段より積極的に考えることができたと思う。後輩たちの代も続けて欲しい。

・中学生に実験を見せるというものでしたが、準備や予備実験、本番を通して、自分自身知らなかったことや見たことがない実験をすることができてとても面白かったし良い勉強になりました。自分が思っていたより意欲的な中学生が多く、もっとその雰囲気に応えてあげれば良かったかなという反省はありますが、色々考えてできたので印象に残る良い経験なりました。

・理科への興味の有無に関わらず楽しんでもらえるような実験を考えて行うことの難しさを学ぶことができ、嬉しかった。また、この活動を通して科学的な知識も増えたのでよかった。坂城中の皆さんがいいリアクションをしてくれて嬉しかった。

<アカデミックサイエンス化学連携講座> 報告

実施日時 12月13日(火) 10:55~12:55

実施場所 屋代高校3棟3階 化学教室

参加生徒 高校2年7組

講 師 信州大学繊維学部 名誉教授 東原 秀和 先生

演 題 「炭素の化学

~ナノカーボンの世界と21世紀のナノテクノロジー~」

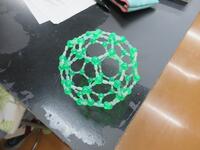

内 容

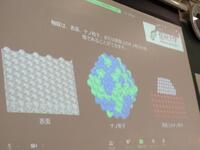

化学の連携講座は2回目になりますが、今回は「炭素」に関する講義をしていただきました。グラフェンという炭素の結晶層から、フラーレン、ナノチューブ、グラファイト(黒鉛)等の物質が作られる様子を説明していただき、その後、実際にそれぞれの模型を作成して、構造を確かめました。炭素を使った研究の応用や、今後の研究の可能性等、夢のあるお話をしていただきました。

<生徒感想>

・今回の講義では、ナノカーボンの世界について詳しく学び、今まで詳しく学んでいなかったのでとても役立ちました。ナノサイズの世界は目に見えないほど小さいけど、模型を作ることで小さい世界でも想像しやすくてイメージを掴むことができました。炭素の同素体はいろいろな場面で私達の生活にも身近なところで多く使われていて身の回りにある炭素の同素体を見つけたいなと思いました。講義では特に、マゼラン星雲でもグラフェンやフラーレンの生成を発見したことや、2050年建設を目指したカーボンナノチューブのケーブルについて、また医療の分野でも地域でどのくらいコロナウイルスが流行しているかが分かるようなデバイスを開発したことが興味深かったです。炭素はこんなにも私達の生活において重要な役割を担っていることに改めて気付くことが出来ました!とても楽しかったです!ありがとうございました。

・実際に自分達でモデルをつくってみたことで、炭素の同素体それぞれの違いや構成が視覚的に理解出来ましたし、それぞれの性質を議論を通して考えることができ,今までの理解が深まったように感じます。また、C 60分子の発見がカーボンナノチューブなどの発見につながり、今では色々な技術に応用されているというような歴史を知ることができ、科学の可能性の大きさに衝撃を受けました。そして、色々な学問が結びつき、新しい技術が生まれるというお話を受け、この先,どんな分野に進んでいくとしても、そこに隠されたものを見つけられるよう、今学んでいるような基礎知識を大切にしていきたいと思いました。

<第10回科学の甲子園ジュニア> 報告

実施日時 12月2~4日

実施場所 兵庫県姫路市

参加生徒 森栗之介 宮澤希成 島田素 古旗采和(中学2年)

内 容

全国の中学生が都道府県対抗で科学の知識や応用力を競う「科学の甲子園ジュニア全国大会」が開催されました。この大会は、科学を学ぶ楽しさや意義を感じてもらおうと、科学技術振興機構(JST)が2013年に開始し、今年で10回目になります。

長野県代表チームは、6名のうち本校附属中学生が4名のチーム構成です。

47チームで、理科や数学に関する筆記試験と実技試験の計900点満点で総合順位を争いました。実技では紙とテープだけで作製した橋の模型の耐久性を競いました。

結果は、富山代表チームが優勝、2位は愛知、3位が長野でした。

これからも、附属中学校の授業をはじめとした探究活動などを通して、思考力・判断力・学ぶ姿勢などを高めて、高校生になったら、次は科学の甲子園への出場・活躍を期待しています!

<アカデミックサイエンス連携講座(東京大学横山先生)> 報告

実施日時 11月30日(水)

実施場所 本校3棟3階物理教室 中学棟講義室

講 師 東京大学 大気海洋研究所 横山祐典 教授

参加生徒 高校2年理数科、附属中学3年生

内 容

地球温暖化をテーマに、研究成果を交えながら講演をしていただきました。温暖化の科学的根拠は何なのか。何を基準に温暖化していると言えるのかについて、データを示しながら、また生徒と対話を交えながら説明してくださいました。実際に観測機で測ることのできない過去の気温をいかに知ることができるのか、二酸化濃度をどうやって知ることができるのか。その方法として、古文書や木の年輪、氷床コアの気体分析、また年代の測定には放射性同位体である炭素14を使うなど、測定機器の進化も重要要素であると説明されていました。

二酸化炭素濃度は現在410ppmになっているが、大気が無くなると表層気温が-15℃になってしまう。二酸化炭素の増加だけですべてを判断するのではなく、二酸化炭素がどこから発生し、どんな影響を及ぼしている二酸化炭素なのかを調べることが大切で、大きな科学的な視点で考えることが重要であると教えて頂きました。

<生徒感想>

・過去の環境を知るために脂肪酸と同位体に着目したという発想力がすごいと思った。わずかな実験の差で結果が大きく変わってしまうような精密な実験を大学ではしていると考えると面白そうだなと思った。

・地球温暖化について、細かいデータなどの明確な根拠に基づいた知識がついたし、どうしてそうなるのかというプロセスまでを教えてもらって、さらに化学の分野にも知識を深めることができた。また、先生の話が面白く、最後まで楽しく話を聞くことができたので、とても感謝している。もしまた機会があったらぜひ講演を聞きたい。

<ジオサイエンス連携講座> 報告

実施日時 11月29日(火)

実施会場 屋代高校3棟2階 地学教室よりオンライン配信(高校生対象)

附属中学校講義室(中学生対象)

参加生徒 高校1年7組 附属中学1年生

講 師 信州大学 特任教授 大塚 勉 先生

演 題 「信州で地質学を学ぶこと」(高校生)

「地震はなぜ起こるの?地震について学ぼう」(中学生)

内 容

直前に1年7組が学級閉鎖になってしまったため、高校生対象にはオンライン配信での特別授業となりました。信州大学の紹介(理学部地質系を中心に)、日本列島の骨格(付加体の研究)、地震災害への対応、活断層の研究の順で説明していただき、3年前の台風19号の災害に関係して、長野盆地の地形についても教えていただきました。

信州大学理学部の地球学コースでは地質調査や巡検があり、卒業研究では外国へ調査に行く人もおられ、サハリンや中国等での調査の写真も紹介されました。地質調査の基礎(フィールドワークの方法など)から、地層の読み方、付加体の形成過程、日本列島のでき方、東アジア地域の地質など、地質学全般に関する内容を、多くのスライドを用いてとても分かりやすく説明していただきました。地震災害・活断層に関しても、具体例を多く用いて、特に長野県内の活断層については、盆地地形と関係して詳細な説明がなされました。新たに見つかった上田地域の活断層についても教えていただきました。また、1847年善光寺地震の山崩れを含めた災害の様子や、災害を最小限にするための工夫(法律、地盤など)についても教えていただきました。

中学生対象の講義では、最初に長野盆地の地形とその形成過程について説明していただき、地震の実際、震度とマグニチュード、地震はなぜ起こるか、長野県はどのような場所か、地震の被害は減らせる!という順で、多くのスライドを使用しながら丁寧に教えていただきました。前半部分は教科書的な内容、後半部分は長野県(千曲市)の特徴や近隣で起こった地震災害など、地域的な内容でした。最後には、中越地震での実際の被害写真(子ども部屋が崩壊した写真)をみて、どうしたら被害を減らせるかについて、ディスカッションをしました。

<生徒感想>

・地学を活かした職業から、活断層分布(盆地分布)、身近な地震対策まで深く知ることができました。研究では、北陸地方とユーラシア大陸東岸が一連の層であったことを中国を渡り歩いて地層を調査し、更に古生代の放散虫の地層から付加体がどう形成されたかを導いており、深く壮大だと思いました。また、長野県や千曲市といった身近な地域がどんな地質なのか知り、地震対策に意識を向ける必要があると思いました。(高校生)

・初めて聞くワードや、自分が住んでいる場所についての地形や地震のことを知ることができたのでよかったです。研究を通して、過去の地形や当時の姿などを知ることができるのはとても興味深いです。ありがとうございました!(高校生)

・震源やマグニチュードなど、聞いたことはあるけど意味やどんなものかを知らないことがたくさんあって勉強になりました。また、地震が起きた後の実際の様子を見て地震が起こる前に「家具を固定する」「出入り口に倒れる物を置かないようにする」などに気を付けることが大切だと思いました。(中学生)

・善光寺地震の「地滑りとダム」の部分が面白かったです。昔の絵を山の地形と照らし合わせて考えるのが面白かった。今後もこのような地学のSSHを行ってほしいです。(中学生)

<信州サイエンステクノロジーコンテスト> 報告

実施日時 11月13日(日)

実施会場 長野県総合教育センター

参加生徒

屋代A:三輪輝人 小林篤季 小笠原楓真 大栗颯人 宮内嘉大 並木優弥

屋代B:轟真帆 古平蒼真 三澤駿也 西澤和都 橋元舞生 島田俊作

屋代C:宮島空未 松代楓愛 山倉ふみ樺 酒井真央 塚原玲樹 田野口瑠実

内 容

県内9校18チームが参加して、3月につくば市で行われる「科学の甲子園全国大会」への県代表を目指して、筆記試験と実技競技で競い合いました。本校からは理数科2年(Aチーム)、普通科2年(Bチーム)、理数科1年(Cチーム)の3チームが参戦しました。

午前に行われた筆記試験は、理科、数学、情報の中から、修得した知識をもとにその活用について問う問題が出題され、知識に加えて思考力や論理的な記述力を必要とする内容の試験でした。屋代Bチームが、分野別数学、情報で各1位、総合1位と大健闘しました。

午後時実施された実技競技は、理科、数学、情報にかかわる実験、実習、考察など、科学技術を総合的に活用して、ものづくりの能力やコミュニケーション能力などにより課題を解決する力を競い合うものでした。チームを二つに分けて作成し、それぞれコンテスト行いました。作成の内容は、コーヒーフィルター・糸・ワッシャを使ってパラシュートを作るというもので、コンテストの内容は、そのパラシュートを2階から落とし、的のできるだけ近くに落とすこと、滞空時間が長いことの2観点で競いました。滞空時間を長くしようとすると、空気抵抗が大きく的の近くに落とすのが難しくなるため、そのバランスや何を優先するのか決断が必要で、チームワークが問われたコンテストでした。結果は屋代Aチームが2位、Bチームが5位でした。

総合順位は、筆記・実技それぞれの点数の合計点で決まるのですが、実技点が順位に大きく影響しました。屋代Aチームは筆記7位、実技2位で総合優勝し、3/17からつくば市で行われる「第12回科学の甲子園全国大会」の長野県代表となりました。つくばでの活躍も期待しています!

成績

屋代Aチーム(2年理数科) 総合優勝 (筆記7位 実技2位)

屋代Bチーム(2年普通科) 4位 (筆記1位 実技5位)

屋代Cチーム(1年理数科) 18位 (筆記17位 実技15位))

<生徒感想>

・1年前たてた目標を達成できて本当に嬉しい。チームで協力して結果を出そうと努力することの楽しさを実感できる1日になった。

・まず一番は、まさか本当に全国大会に行けるとは思っていなかったのでとても驚いているということだ。表彰式で自分達の名前が呼ばれた時は本当に嬉しかった、というよりか信じられなかった。科学の甲子園の全国大会に出られるような経験は滅多にないと思うので、楽しんで行きたいと思っている。

・筆記競技では物理を担当したが、アインシュタインの相対性理論の話が出てきたり、履修していない回路の問題が出てきて難しかったが、回路は中学の時に勉強した内容である程度は解くことができた。また、考えても分からなそうな問題を諦めて他の人を手伝った結果、少しは点数が稼げたので大事な判断だったと思う。

・実技競技のパラシュートは、各々が自分の思うように制作していっては悪いところを改善していくようなスタイルで制作をしていたので、もしかしたら1つもパラシュートが完成せずに終わってしまっていた可能性だってあったと思う。だが、何とか2つのパラシュートを完成に漕ぎ着け、さらに2つともかなり安定して高得点を叩き出せていたので、本当に運が良かったと思う。

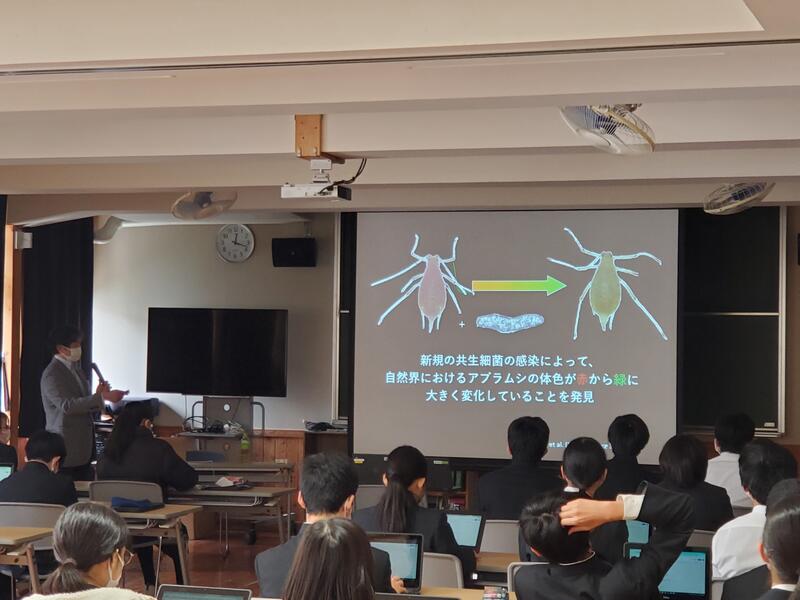

<バイオサイエンス連携講座(富山大学土'田先生)> 報告

実施日時 11月2日(水)

実施場所 本校中学棟講義室

講 師 富山大学 学術研究部理学系 土'田 努 准教授

題 目 「昆虫の暮らしを支える共生関係」

参加生徒 高校1年理数科、附属中学2年生

内 容

共生(Symbiosis)・内部共生について、高校生物の教科書の記載を交えて、説明していただきました。具体的には、昆虫とその体内に住まう共生細菌について、昆虫の体色と機能(エンドウヒゲナガアブラムシと共生細菌Rickettsiella)や、虫こぶ形成(マダラケシツブゾウムシとアメリカネナシカヅラ)に関して紹介していただきました。最後に、大学についてや研究者という職業について、先生のお考えを交えてお話してくださいました。

<生徒感想>

・高校1年の私にはわからないこともたくさんありましたが、とても面白いお話を聞くことができてよかったです!理学部などで勉強した後は、先生や研究者になる他にどのような仕事に就くことが多いのか知りたいなと思いました。

・難しい内容も多かったが、スライド一つ一つがわかりやすく、面白かった。また、共生のところではいろんな場面でたくさんの共生が存在していて、とてもためになったし、楽しかった。

<アカデミックサイエンス(上越科学館・ジオパーク研修)> 報告

実施日時 11月1日(火)

実施場所 上越科学館、糸魚川ジオパーク(フォッサマグナミュージアム)

参加生徒 2年理数科

内 容

上越科学館では、ドライアイスを使って、低温状態でのさまざまな実験を見せて頂きました。また、体験実験として、過冷却水を実際に作って凍る変化を観察したり、空き缶とドライアイスを使ってダイヤモンドダストを作る実験を行いました。

フォッサマグナミュージアムでは、フォッサマグナ形成・糸魚川構造線などについての講義をしていただいた後、館内の展示物の見学をしました。次にバスで移動し、フォッサマグナミュージアムの職員の方にガイドをしていただきながら約1時間をかけて、溶岩の流れや糸魚川-静岡構造線の断層等を実際に見学しました。

<生徒感想>

・科学博物館では、液体の酸素や超伝導など滅多に見れない貴重なものが見れてよかった。実験では、過冷却水の実験がとダイアモンドダストの実験に応用されていてとてもためになった。家でできるような簡単なものでも驚くような結果が得られて面白かった。フォッサマグナパークでは、自然が作り出した鉱石がとても美しかった。その後の実地見学では、数万数億年前に作られた崖の壮大さがすごかった。

・上越科学館では普段は見ることができないような液体窒素の実験を見ることができた。学校で学んだことの応用的な内容で、理論を考えることができた。糸魚川フォッサマグナミュージアムではヒスイについて学んだり、糸魚川はプレートの境界に位置していることを知った。ジオパークとしてユネスコ認定されている糸魚川では自然をとても重要視していることがわかった。

<課題研究・課題探究 中間発表会> 報告

実施日時 8月27日(土)8:30~12:00

実施会場 第2体育館(開閉会式)・多目的教室・2棟の各教室

助言者 伊藤冬樹先生(信州大学教育学部)、樽田誠一先生(信州大学工学部)、

太田哲先生(信州大学理学部)、羽田司先生(長野大学環境ツーリズム学部)、

内海重宣先生(公立諏訪東京理科大学)、利根川太郎先生(JST)、

奥原靖彦先生(長野県教育委員会学びの改革支援課)

内 容

高校2年生が各会場に分かれて、課題研究・課題研究の中間発表を、第1部は非公開、第2部は公開として、ポスターセッション形式で行いました。当日は授業公開日でしたので、一般の方(保護者の方)も多く見に来られました。県内の他の高校からも、関係の先生方が多く見に来られました。

ポスターの前で熱心に説明する生徒達と、それを頷きながら感心して聴いて、時に質問や助言をしてくださる聴衆の方々、アカデミックな雰囲気が感じられる会でした。

運営面の反省点があります。多目的教室には多くの聴衆が集まったのに対して、2棟の教室(特に3階)には聴いてくれる方が少なかった事です。この行事は、元々は体育館で行っていたのですが、クーラーの利いた部屋で行った方が良いのではという事で、今年度は多目的室を使用してみました。来年は今年度の反省を生かして実施したいと思います。

閉会式では、助言者の先生方からお一人ずつ、激励の言葉をいただきました。探究活動はこれから先、3年生になっても継続して行われます。今回の中間発表で頂いた助言を生かして、さらに深まった研究にしていってください。

<生徒感想>

・同じ学年の人だけでなく保護者の方の意見や専門の方の意見を聞くことをでき、気づくことができなかった研究の課題や、さらに研究した方がいいことを発見することができました。また、他の班の発表を聞く中で今まで知らなかったことを詳しく学ぶことができたため有意義な時間となりました。今日の経験を活かして今後の研究や発表に繋げたいです。

・自分達の発表を皆さんに見ていただいき、とても楽しかったし、とても参考になったので良かったです。

・研究の途中で今の状況をポスターにまとめた事は、今までやってきた研究を一度きちんと整理し、今後どういう方向で進めていくかを考える上でとても良い時間だったと思いますし、大学などからお越しくださった先生方に質問や的確なアドバイスをしていただいてとても勉強になりました。大学の先生方は私たちが考えられていなかった角度から研究へのアドバイスをしてくださったので、もう一度その観点からも調べていきたいと思いました。全体としてとても良い経験になったと思います。

・ポスターセッションは初めてでしたが、とても良い経験になりました。多くの方に意見をいただくことが出来たのて、それらを活かしてさらに良い探究学習にしたいです。

<高1野外観察実習> 報告

実施日 8月25日(木)

実習場所 上高地コース(1・4組) 上高地ビジターセンターから散策

乗鞍高原コース(2・3組) 乗鞍自然保護センターから大雪渓、国民休暇村

志賀高原コース(5・6組) 前山リフトから四十八池の散策

戸隠化石採集コース(7組) 実習および戸隠地質化石博物館

天候やコロナ感染症が心配されましたが、全行程予定通りに、無事に実施することができました。特に天候は、何とかギリギリ逃げ切ったという感じで、前日までと当日の夕方からは降雨でした。

ちなみに、学年生徒全員で自然観察実習を行っている学校は、全国のSSH校の中でも極めて珍しく、本校の特色の一つです。本校では、「実験・実習・体験」に基づいた理数系教育を重視しており、このような機会を長年積み重ねてきました。ガイドを務めてくださった講師の方々や企画をしてくださった先生方、本当にありがとうございました。

<生徒感想>(上高地)

・教科書やインターネットの画像や動画で全てを知ったような気でいたが、今回の野外学習を通して、実際に自分の目、肌、耳などで自然を感じ、新しく学んだことが多い1日となった。肉眼で景色を見たり、実際の空気・水の冷たさを肌で学ぶことは日常生活では味わえない楽しさがあり、フィールドワークに対して重要性を感じるとともに、深く興味を持つことができた。これからもこのような機会を大切にして、自分の体で経験する活動に積極的に取り組んでいきたい。

・私は上高地に行くのが初めてだったが、人の手が全く加わっていない原生林、川を目の当たりにして、自然の雄大さ、素晴らしさを実感し、物凄く圧倒された。街路樹や人工林を見て、木は環境に良いとか自然は良いとかを言っていた自分を、恥ずかしく思うくらい、原生林の生命力の強さ、その姿勢、生態系の豊かさがとことん詰まっている感じが本当によく伝わり、これから自然や生態系について問題視し、考えていくきっかけになった。木や草花の生命力は本当に強く、どこまでも根を張って生きようとするその様子に、心を打たれたし、私も小さな事でクヨクヨしたり諦めてしまったりせず、最後まで、できるところまで、一生懸命頑張らないといけないと思った。又、自分が普段暮らしている場所では感じられない、自然の生態系や空気の良さ、気持ちが良い涼しさを感じることができて、今まで溜まっていた疲労を癒し、自分自身リフレッシュすることができた。川の水もすごく綺麗で透き通っていて、そして冷たくて、すごく癒された。自分は田舎に住んでいると思っていたが、自分が住んでいる場所は実際にそこまで田舎ではないことに気付いたし、このような自然を体全体で感じられる経験は、これから大人になればなる程、なかなか無いと思うので、良い経験になった。

<生徒感想>(乗鞍高原)

・自然について、木やキノコなど沢山の知識を身につけることができ、充実した一日となりました。いつもの住んでいる地域にとどまらず、他の場所に行き、環境や講師の方のお話を聞くことで普段と違う経験が得られて、新たに多くのことを学ぶことができました。自然環境について興味が高まりました。これから色々なことに興味を持って過ごしていきたいです。私は、講師の方に教えていただいた「ありがとうゲーム」を実践していきたいです。

<生徒感想>(志賀高原)

・今まで一度も行ったことがなかったこともあり、感心をもつことができた。特に講師の方が説明して下さる志賀高原の自然のでき方や歴史を、実物を見ながら聞くことがとても充実していて楽しかった。

・ジブリ作品でしか見たことがないような景色を実際に見ることができて感動した。

・自然を体験出来た貴重な機会となりました。こういう活動は可能な限り増やしていけばいいと思います。

<生徒感想>(戸隠)

・小学校の時に行った場所だったが、知識が増えてから行くとまた違った見方ができてとても面白かった。長野県の昔の状態を化石から考え、広げていくという面白い見方ができた。

・地学は触れる機会はないけど化石とかを分析するために植物のこととか生物のこと歴史も知っていないといけないとても大変でとても重要なものなんだとわかりました。地層も実際に見て手で触ることでより違いがわかったので実際にいろんなことをするというのはとても大切なんだと思いました。

<科学に親しむ教室> 報告

実施日 7月28日(木)、8月4日(木)

実施会場 稲荷山公民館(7月28日)、埴生公民館(8月4日)

参加児童 25名(稲荷山公民館)、9名(埴生公民館)

講 師 屋代高校生・附属中学生 27名

内 容 「音の科学」

①音って何だろう

②ストロー笛をつくろう

③ワイングラスで音を鳴らそう

④ドップラー効果

「夏の星座」

夏の星座版をつくろう

この取り組みは、昨年から始めて、今年で2回目となります。今年の実験の内容は、「音の科学」と「夏の星座」。講師の先生たちは各自のデバイスを用いたり、実験を演示したりしながら、小学生に分かりやすいように説明をしていました。子どもたちへの問いかけやトークが面白く、終始賑やかで楽しい雰囲気の中で科学実験を行うことが出来ました。

ストロー笛とワイングラスは少し工夫すればだれでも音が鳴らせる実験です。小学生たちはストローの長さを変えたり、ワイングラス内の水の量を変えたりして、講師の先生たちの優しいサポートを受けながら、熱心に取り組んでいました。

埴生公民館では、理科実験の後にニュースポーツを子どもたちと一緒に体験しました。チームに分かれて点数を競い合い、大盛り上がりでした。

7月27日に上徳公民館で予定していたのですが、コロナのために中止になってしまいました。

<生徒感想>

・小学生の子達に教えるのは初めてだったけれど、一生懸命話を聞いてくれたのでとても嬉しかった。ストロー笛の時に音が出ない子がいて、もっと上手く教えたかったなと思った。いい経験ができたので参加して良かったなと思った。

・もちろん今じゃ先生になることは厳しいですが、やっていてすごく楽しいと感じましたし、是非とも教員になってみたいなと思いました。将来を考える上で非常に参考になりました。企画、指導してくださった先生方、ありがとうございました。

<東北サイエンスツアー> 報告

実施日 8月1日(月)~3日(水) 2泊3日

実施会場 福島県立福島高校、東北大学工学部、つくばの研究施設

参加生徒 生徒32名(1学年4名、2学年26名、3学年2名)

内 容

福島県立福島高等学校との交流、屋代高校OBとの交流(1日目)

東北大学工学部訪問(2日目)

筑波実験植物園、CYBERDYNE STUDIO、筑波宇宙センター見学(3日目)

1日目、福島高校からは「ポルサイトの循環合成の最適条件の検証と自作リークテスト器による流水実験」、屋代高校からは「電気分解による消毒液の作製の研究」と、それぞれSSHの課題研究の発表がされました。その後、簡易放射線測定器はかるくんを使って、校舎周辺の放射線測定実習行いました。さらに、SSH主任教諭の高橋先生から震災当時のお話を聞かせていただき、地震の影響の映像、相馬の津波後の様子の映像を見ました。最後には、「他県からみた福島」「震災後の福島」について、グループディスカッションを行いました。宿舎では、夕食後に屋代高校卒業生5名の先輩が来てくださり、座談会が行われました。先輩からの勉強方法や勉強のスケジュール、大学の魅力など、高校生の質問にも答える形で進めました。

2日目は、東北大学工学部の紹介と模擬授業をお聞きしました。工学部の全体説明を入試広報の先生から受けた後、「電気自動車が拓く新しいエネルギー社会」、「燃料電池・全固体電池って何がすごいの?−未来を変える材料科学の世界−」、「真空技術と化学の融合−電子部品の中の薄膜という材料とは?−」について、それぞれ教授から講義を受けました。生徒達は大学の授業を体験でき、研究について興味を深く聞いていました。大学進学への意識づけとなったようでした。

3日目は、国立科学博物館が植物の研究を促進するために設置した植物園である、つくば実験植物園で、植物の多様性や生態系、絶滅危惧種などについて学び、CYBERDYNE STUDIOでは最先端の医療機器などの装置を実際に装着してみる等、大学の研究が社会でどのように活かされているのかを体験しました。最後に筑波宇宙センターにて、展示館「スペースドーム」を見学しました。実物大の人工衛星や本物のロケットエンジン、日本実験棟「きぼう」の実物大モデルなどを間近に見学してきました。

<生徒感想>

・とても実りのある実習だったと思います。3日間を通して、自分の進路について深く考えることが出来ました。普段学ぶことの少ない最先端の技術について学ぶことができ、私も将来、今ある技術をより良くしていけるような研究が出来たら素敵だと思いました。他にもOBの先輩から沢山のアドバイスをいただけたり、東北という場所に実際に足を運び、震災の経験を知ることができ、自分で調べること以上のお話をお聞きできて良かったです。

・私の中では福島の高校生と交流出来たことがとても嬉しくて、本当にいい経験ができたなと感じました。同世代なのに津波や震災についての意識の高さに大きな差を感じました。放射線については、自分の無知さにショックを受けたぐらいでした。今まで原発はどこか他人事のように感じていましたが、実際に同世代の人の体験談を聞いて、もっともっと震災に合わなかった他県の人も震災についての正しい知識をつけるべきだと感じました。他県の方とお話する機会は今までほとんどなかったのでとても良い刺激となりました。また機会があれば、他県の方とお話して意見を交流したいと思いました。

<星の教室> 報告

実施日 7月14日(木)~15日(金)

実施会場 屋代高校 多目的教室他

参加生徒 2年理数科

講 師 東京大学 山岸光義 先生、 東京大学 鮫島寛明 先生

東京大学木曽観測所 森 由貴 先生

T A 東京大学大学院理学研究科天文学専攻 修士 成田佳奈香さん、船越菜月さん

内 容

実習1「視角をつかって距離を測る」

実習2「銀河までの距離を測る」

実習3「宇宙の年齢を求める」

グループ発表

各班で作成したスライドをスクリーンに投影し、宇宙の年齢についての思考過程と結論を説明(各班質疑応答含めて10分程度)

宇宙の年齢を求める事を目的として、銀河までの距離を計算するためのデータ収集を行い、後退速度の情報を合わせて、各班で考えて発表するという内容です。講師・TAの方が上手に手を入れてくださり、班ごとにそれぞれユニークなモデルを考えながら話し合いを進めることが出来ました。

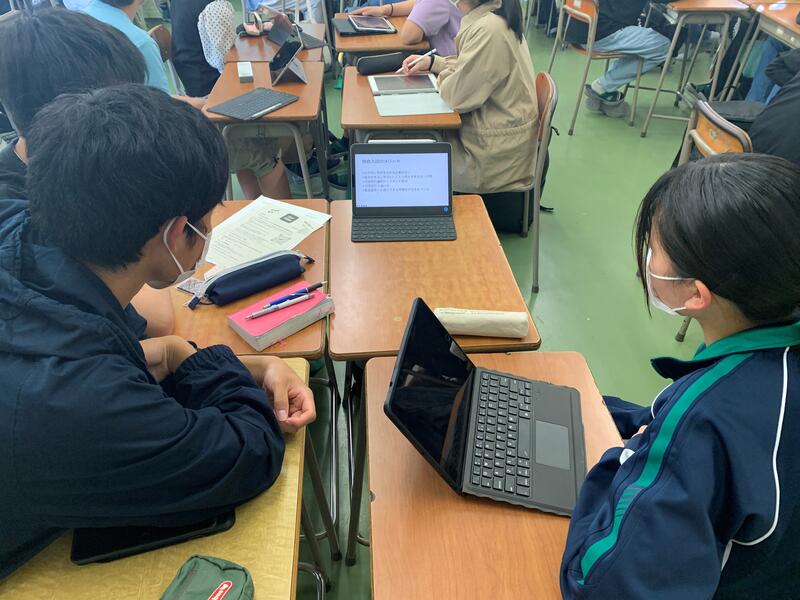

今年度からは、生徒は全員iPadを持っていたので、テキストを電子配布として、グループ発表もiPadを用いて行いました。学校にあるsurfaceも用いて、一人二台のデバイスを駆使して実習が進みました。各班の発表内容について、講師の先生方より事後に詳細な解説もいただけて、生徒と共有しました。電子化したメリットが大きく発揮されました。

コロナ禍で屋代高校開催となりましたが、本来ならば木曽にある東京大学の観測所で行っていた実習です。国内有数のシュミット望遠鏡を用いて観測している研究施設内で、宿泊して実習を行うことが出来ずに、少し残念でした。しかしながら、この企画を中止とせず、様々な工夫を凝らして、実習の本質的な部分(宇宙の年齢を考えて、発表して、議論する)を丁寧に実施してくださった講師の先生方には、感謝したいと思います。この実習は、「ミニ課題研究」と位置付けられています。2年理数科の皆さんは、探究のプロセスを一通り経験できました。今後の課題研究に繋がることを期待しています。

<生徒感想>

・自分達の方針で、課題である宇宙の年齢を求めていくことが出来たことはとても自信に繋がりました。上手くいかず、行き詰まってしまった時もありましたが、先生方が一緒に話し合いに参加してくださり、様々な議論をしながら結論に結びつける事が出来ました。他の班の発表からもそれぞれ違ったアプローチの方法を知れ、正解はわからない問題ですが、色々な考えから仮説を立てていく事はとても面白いと感じました。とても貴重な良い経験でした。

・データから考察していく時は難しく考えるのではなく、まずはシンプルに考えることが重要だと学んだ。また宇宙年齢を求める過程で班員で協力してプレゼン資料を作ることができた。プレゼンの仕方などこれから必要となっていく伝える力を養うことが出来た活動だった。

・星の教室という名前だったので星の歴史や見える季節などを学習するのかと思ったが、もっと研究っぽいことができて楽しかった。東京大学の方達ということでアドバイスしてくれる時も自分達と視点が全然違うと思ったし、いつも知らないうちに着目するべきポイントを見逃しているのかもしれないと感じた。プレゼンテーションのコツなども教えていただいたので研究に活かしたい。

<データサイエンス連携講座 統計講演会> 報告

実施日 7月8日(金)

実施会場 中学棟講義室(中学1年生)・2棟パソコン室(高校1年理数科)

講 師 茨城大学教育学部 教授 小口 祐一 先生

内 容 演題「ICTを活用した統計的問題解決とコンテストに向けて」

統計グラフコンクール、統計データ分析コンペティション、データサイエンスコンテストなどのコンクールに出品することを目標として、データの収集方法やデータ分析の手法についての解説を受けた後、実際にSSDSEのファイルを用いてグラフを作成したり、分析したりする演習を行いました。また、昨年度のコンクールやコンテストの作品を見ながら、作品の良い点や修正した方がいい点などの解説をしていただきました。

参加した生徒達はパソコンソフトを使うことにより、簡単にデータの分析ができることにびっくりしながら、楽しく演習に取り組むことが出来ました。短時間の演習でしたが、今回の講演会を機に統計に興味を持ち、一人でも多くの生徒がコンテスト等に挑戦してもらいたいと思います。

<生徒感想>

・この講演を聴いたことで、今まで資料を作る時にしか使っていなかったエクセルで様々な

データを素早く見やすいグラフに変換できることを知り、手軽に自分でデータ分析ができるのは面白いと思った。

・今日は統計グラフの作り方の演説をしていて、僕も表彰されたような作品を作りたいと思った。大切なことはこのグラフを作り、そこからどんなことを分析しどう文字にして表すか、その力をもっと強めていきたいと思った。そのためにはどんな情報でもいいからグラフを作り、どんどん書いていく事をしようと思った。

<オーストラリアの高校との交流 オンライン研究発表会> 報告

実施日 6月16日(木)5・6時限

実施会場 理科講義室

参加生徒 3年理数科11名

講師(交流先) アリーシャ・トンプソン先生 Wenona校

(高3生10名程度、女子高)

この取り組みは、昨年に初めて実施し、今年で2回目となります。事前準備として、3年7組では5月9日(木)の昼休みから5時限を利用して、2年次の課題研究の英語での発表会をクラス全体(10グループ)で行いました。発表後に、スライドの分かりやすさ、聞き取りやすさ、熱意などを互いに評価しあい、高得点だった3グループをWenona校とのオンライン交流代表グループとしました。

代表生徒達は放課後などに英語教員(ネイティブ)と練習を重ねました。交流相手のWenona校は女子校で、STEM(科学技術や数学)に力を入れている一貫校です。

当日は4限目に接続準備をして、昼休み中の13時からオンラインによる交流がスタート。簡単な挨拶と1年7組が作成した学校紹介VTR(英語)を上映しました。Wenona校の学校紹介はライブ中継で学校中を見せてくれました。室内プール、スポーツジムがあり、高級リゾートのような学校でした。その後、屋代高校とWenona高校の順番で交互に研究発表および質疑応答を行いました。

交流できる時間を準備することはなかなか難しく、年に1回でもなんとかできた感じでした。事前交流の意味合いを込めて、互いの興味や趣味などのアンケートを事前に答えてもらい、お互いの情報を見られるようにしたり、発表内容の要旨も事前に送りあったりして、相互理解が進むように工夫しました。

<生徒感想>

・準備した原稿を読めても、相手のプレゼンの1割すら分からなかった。 コミュニケーションができる英語力が必要だし、事前にもっと読んでおくべきだった。

・質問や会話はできなかったけれど、もっと英語を勉強しようと言う気持ちになった。オーストラリアの高校があまりにも綺麗で驚いた。今回の経験を生かして、これからもっと英語や科学に力を入れたいと思った。

・本場の英語は学校で習うものと全然違って、実際に留学したり海外へ行って学びたいと思った。オーストラリアの方々はすごく積極的で、日本人と対照的だと感じた。質問はあまりできなかったが、楽しかった。1つ要望を出すとすれば、テスト前にやるのはやめてもらいたい。

・自分たちのプレゼンは時間をかけて準備したのでうまくできたと思う。初めて英語でプレゼンをしたのでいい経験になった。しかし、相手の発表や質問についてはうまく聞き取ることができなかった。これからは会話のキャッチボールを自然にできるようになりたい。積極的に英会話の力をつけていきたいと思う。

・英語でパワポを作ったり発表したりしたことで英語の能力をつけられたし貴重な経験ができたと思った。しかし、質問やフリートークの時間にはなかなか喋ることができなかった。その場で英語が出てくるようにもっと勉強を頑張りたい。

<課題研究構想相談会> 報告

実施日 6月16日(木)5・6時限

実施会場 2年7組HR、パソコン教室

参加生徒 2年理数科

講 師 屋代高校を卒業した大学生8名

(北海道大学総合入試理系、トロント大学コンピュータサイエンス学部、信州大学工学部、東北大学理学部、大阪大学基礎工学部、東京都立大学システムデザイン学部、早稲田大学先進理工学部、北里大学理学部)

内 容 オンラインによる課題研究の構想相談

・課題研究各班の相談(1グループ3分以内)

・講師の方から(1人3分以内)

・zoomのブレークアウトルームを用いて各班ごとに個別相談

2年理数科が取り組んでいる課題研究をより充実したものにするために、構想の段階で、講師にオンラインで相談してアドバイスを受ける会を、今年度初めて実施しました。講師の方々は大学の様子や高校時代の時間の使い方、課題研究が大学受験にどのように繋がっていくか等、様々な視点から生徒にアドバイスをしてくださいました。

2年理数科の生徒たちは、屋代高校の先輩の話を熱心に聞いていました。講師は、課題研究について自らの体験を交え、どのような力が身につくのか、それが進路や大学でどのように生かせるのかなどを話してくださって、今後の課題研究へ意欲をもって取り組むモチベーションとなったと思います。生徒から先輩への質問に対しても、高校時代の体験や大学で得た知識を基に多面的な視点から答えていただきました。

機器のセッティングやZoomの取り扱いの仕方、会の次第、進め方については課題もありましたが、有意義な会となりました。

<生徒感想>

・何をすれば良いか全くわからない中で先輩からとても参考になりそうなヒントをいただけて大変ありがたかった。進路のことを考える機会にもなってよかった。

・先輩たちにアドバイスをもらって、自分達の研究の足りないところや改善しなければならないところがよく分かりました。もっと調べて改善して、自分達の独創性を持った研究ができるように頑張りたいと思います。私たちの相談に真摯に一緒に考えてくれてとても嬉しかったし参考になりました。本当にいい機会でした。ありがとうございました。

・理数科卒業生の先輩方のお話をお聞きして、課題研究に対しての意欲がとても深まりました。先輩方の大学での生活を聞いて私も早く大学生になりたいなと思いました。課題研究でのグループの仲間はこれから先も大切な存在になっていくと思うので思い出を作りつつ、貴重な時間を自分達で多く作っていきたいです。勉強面でのアドバイスからも、日々の授業を大切にしてコツコツ早いうちから積み重ねていきたいです。

<信州WWL国際会議> 報告

実施日 2022年6月11日(土)

実施会場 長野県上田高等学校

基調講演 「Z世代が考える地球の今」 露木志奈 氏

内 容 多角的視野から解決策を考える

―持続可能な生活実現に向けた私たちの誓い―

1 Opening Event

2 Keynote Speech

3 Discussion in breakout sessions

・Ethical Consumption

・Human Rights

・Education

・Environment

・Poverty

・Water and Sanitation

4 Closing Ceremony

本校からは12名が参加し、1グループ(4名)が発表を実施しました。発表の題目は、「Water and Sanitation 発展途上国の水質」です。内容は、塩水化した水の利用(実験)EDIで塩分濃度を低くすることができるというもので、汚染水を発電に利用する方法に関する発表でした。

各分会に分かれてのディスカッションは、テーマが壮大(海水の有効利用など)であったため、若干抽象的な議論に終始していまい、「私たちにできること」まで議論が及ばなかったのが少し残念ではありましたが、参加生徒は海外からの参加者と意見交換ができたことで、満足感が大きかったと思います。同年代の日本語の母国語話者でない人と、英語で話す機会はとても貴重であると実感しました。

<生徒感想>

・即興で英語を話すことは難しかったけど、自分の意見を自由に話す機会は大切だと思った。

・水・衛生について様々な人と意見を交換し合う貴重な機会をありがとうございました。

<SSHミニフォーラム> 報告

実施日 5月24日(火)放課後16:10~17:30

実施会場 地学教室(3棟2階)

参加生徒 19名(中学生も含む)

講義テーマ 「SDGs 私と世界、今と未来をつなぐ」

講 師 公立大学法人長野県立大学

大学院ソーシャル・イノベーション研究科 教授

グローバルマネジメント学部 教授

ソーシャル・イノベーション創出センター長 秋葉 芳江 氏

昨年度に引き続いて、長野県立大の秋葉先生に来ていただきました。SDGsの世界的意義や背景、概要についての紹介が最初にありました。SDGsという言葉は聞いたことがある生徒は多いと思うのですが、その具体的内容について、時代背景や日本の立ち位置を交えて教えて頂きました。この新しい価値観に関して、欧米では当初から新しいビジネスのチャンスと捉えていたのに対して、日本では環境問題あるいは外交問題としてしか捉えていなかったために、経済・産業全体としての初動が欧米よりも遅れてしまったことや、長野県内には世界が注目する企業が多く存在していることを学びました。後半は、SDGsを意識した現物を手にとり、そこに記されているマークの意味を調べる等して、身近な生活とのつながりを具体的に知ることができました。

<生徒感想>

・素晴らしいご講演をありがとうございました。私はSDGsは「環境保護」や「人権尊重」に関するものだと決め付けていました。そしてただの綺麗事だとすら思っていました。しかし今日秋葉先生のお話をお聴きして、SDGsとは世界中の課題をまとめてチャンスを創り出し、新たなビジネスに繋げるというものであるということを学びました。今日学んだことをしっかりと一人一研究に活かします。

・SDGsがこんなに沢山の企業で取り組まれていることは驚きでした。日本は海外に比べるとまだまだSDGsが遅れていることもわかりました。私たちの若い世代がもっと積極的に声をあげなければいけないし身の回りには以外に沢山SDGsがあって簡単に取り組めるんだとわかりました。

・SDGsと聞いたら、初めは、『環境』のことだと思っていました。けれど、実際には、『平和・開発・人権』が先に決まって、その後、『環境』が追加されていることを聞いて、びっくり(ためになった)しました。SDGsは、世界のルールチェンジということも覚えました。今の時代は、『使い捨て』⇒循環型社会(サーキュラーエコノミー)に変わっていることを改めて確認しました。【SDGsはチャンス!】というフレーズを覚えて、これから生きていきたいと思いました。長野県でも、SDGsの取り組みは進んでいて、もう、身近に進んでいるんでいるんだなと思いました。

<第38回 SSHサイエンスフォーラム> 報告

実施日 5月10日(火)5・6時限 13:40~15:40

実施会場 各HR(オンライン講演会)

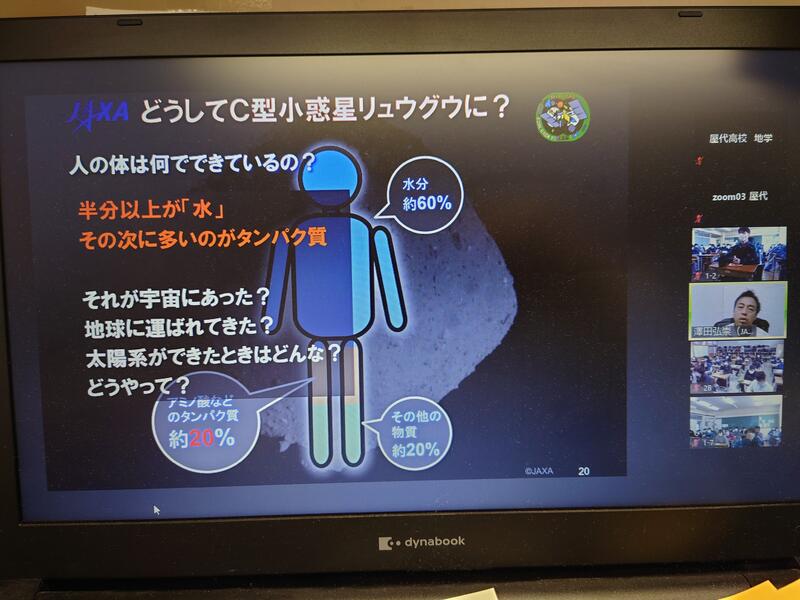

演 題 「はやぶさ2が挑んだ世界初のサンプルリターンミッション」

講 師 宇宙航空研究開発機構Japan Aerospace exploration Agency(JAXA)

火星衛星探査機プロジェクトチーム

主任研究開発員 澤田 弘崇 氏

澤田先生のプロフィール

1976年、長野県生まれ。博士(工学)。東京工業大学大学院理工学研究科機械宇宙システム専攻博士課程修了。2004年、JAXA総合技術研究本部誘導・制御システムグループ。月・惑星探査プログラムグループ開発員、「はやぶさ2」プロジェクト 主任研究員を経て、2019年より現職。宇宙探査イノベーションハブ主任研究員を併任。

https://www.isas.jaxa.jp/feature/interview/147.html

今回は、澤田弘崇先生にオンライン形式でJAXAから講演していただきました。まず、長野市(北部中学・長野高校)の出身という自己紹介から始まり、親近感が湧きました。スライドや動画を多く用いた講演内容は、とても分かりやすく、ドラマのように講演会が進んでいって、内容に引き込まれていった生徒が多かったようです。

講演内容は、はやぶさ2が挑んだC型小惑星リュウグウからのサンプルリターンミッションについて、打ち上げからカプセル地球帰還までの6年間の軌跡を紹介して頂きました。リュウグウでの岩石サンプルを採取する動画や、澤田先生が実際にオーストラリアでサンプルを採集する動画は、まるで映画のようでした。また、JAXAが開発を進めている次のサンプルリターンミッションである火星衛星探査機MMXの計画についても紹介して頂きました。そして、最後には高校生・中学生への熱いメッセージをいただきました。

高校生の時に、誰も行っていない事に挑戦しようと決め、宇宙に関する分野に進学して、10年以上も試行錯誤を繰り返して、夢を実現させた澤田先生の講演は、私たちに希望を与えてくれました。また、はやぶさ2のミッションは、もちろんチームで行ってきたわけですが、全員が「自分がいなければ今回のミッションは成功できない」と思っていたというお話は、とても心に残りました。次のミッションはすでに進んでいます。澤田先生のこれからのご活躍にも期待しましょう。

講演会の最後の質疑応答では、質問が絶えませんでした。日本では、人を乗せたロケットを飛ばす宇宙開発に関しては、研究費用の関係で進んでいない事や、研究に関わる大変なお仕事ではあるがきちんと週休2日は確保しているという事、JAXAには理系分野だけでなく文系分野の方も就職されている事等を教えて頂きました。

<生徒感想 ・中学生>

・澤田先生のお話でもあったように、「はやぶさ2」プロジェクトなど大きなことは一人ではできないので、みんなで協力して、限界までそして自分が納得できるまで行動したい。MMXの実験に将来携わってみたい気持ちがある。

・小さい頃の夢だったことを大人になって挑戦し続け、実現していてすごいなと思いました。話を聞く前は「はやぶさ2」「リュウグウ」という言葉だけしか知らなかったけどサンプルを入手するまでの過程や苦労などが具体的にしれてよかったし、宇宙について興味を持ちました。このミッションは色んな人が協力し合ったからこそ成功したのだとわかり、みんなと協力し合う大切さを改めて知った。クレーターができていく様子が撮れたなど世界でも類を見ないようなことをしていてすごいなと思った。これから「想像と創造」「志」「継続する力」「夢」を大切に生きていきたいと思った。

・僕は澤田さんの話を聞いてNASAやJAXAに就く人は小さい頃から勉強熱心な天才だと思っていたので、中学校まで水泳をしていたことに驚きました。また人生何が起きるのかもわからないし、沢田さんのように様々なことに挑戦して世界を知っていきたいと思いました。計10年の月日をかけて遂行されたこのプロジェクトで5.4gの砂や岩が取れたと聞いて最初は、それだけしか取れないんかい。と思っていましたが、話を聞いていてその5.4g取れたことがいかにすごいかを知り、自分の中の世界がまた広がった気がしました。僕ももう、将来のことについて考えないといけない時期だと思いますのでSSHの機会を大事にしたいと思います。

<生徒感想 ・高校生>

・澤田さんのお話を聞いて、挑戦することは大切なことだし、どんなことも挑戦しなければ、成功することも、失敗から学ぶこともなく「経験」が少なくなってしまうので自分が今知りたいこと、興味のないこと、苦手なことにも積極的に学ぼうとする姿をあきらめずに取り組むことを大事にしていきたいと思った。

・はやぶさ2は良くテレビなどで放送されていたのを観ていたけれど、詳しいことはほとんど知らなかった。今回は実際にプロジェクトに大きく関わってきた人のお話を聞くことができてとても貴重な経験になった。宇宙には興味があるので、またこの様なお話をお聞きしたいと思った。

・初めてのSSHフォーラムだったが、同じ長野県生まれである澤田さんの話を聞いて、たくさんの知らなかったことを知ることができた。宇宙には解明されていないことがまだまだたくさんあって、難しいが、写真や映像と共に、具体的に学ぶことができた。澤田さんも、大変そうな様子、楽しんでいる様子が分かった。自分も将来の夢がまだ明確になっていないので澤田さんの生き方も参考になった。今からならまだどんなこともできると思うので、今回学んだことを生かして、また、色々なことに興味を持って、楽しく一生懸命、生きていきたい。宇宙に興味があったので、貴重な話を聞けて良かった。澤田さん、ありがとうございました。

・私は今まで本当に宇宙やそれに携わる人々について知らずに生きてきたので、今日初めて知ることがたくさんありました。その中でも特に驚いたのは、一つのプロジェクトにかかる時間と携わる人数です。そんなに多いと思っていなかったのでびっくりしました。ですが同時に、どんな職業でもプロジェクトを行うのにかかる時間や携わる人はわたしが思っているより遥かに多いのだろうと気付きました。なので、最後の大きなことは自分ではできない、チームは楽しいという言葉がとても印象に残っています。この言葉を心に留めておきたいです。

グローバルサイエンスでデービッドアサノ先生による科学英語の授業が行われました

5月2日、理数科の2年生と3年生を対象に、信州大学工学部のデービッドアサノ教授の特別講義が行われました。

詳細はハトニワの方でご覧ください。

https://yashiro.jpn.org/blogs/blog_entries/view/89/405edcee3476823df9053d40daa81a42?frame_id=47

信州サイエンスミーティングにて、優秀研究発表賞・優秀ポスター賞を受賞

令和3年度信州サイエンスミーティングにおいて、3月20日(日)に研究発表、3月7日(月)~25日(金)にポスター発表が開催され、本校の課題研究の2つの班が優秀研究発表賞・優秀ポスター賞を受賞しました。

〇優秀研究発表賞 「天然の撥水剤?! ~ブロッコリーブルームの研究~」

〇優秀ポスター賞 「電気分解による消毒液の作成」

信州大学理学部からは、「多角的・多面的に検討したことは高く評価できる。トライ&エラーの繰り返しの中での発見を端緒に新たな実験を考案している」「次亜塩素酸水の生成機構を理解した独創的な研究」等と講評をいただきました。

今後の研究のさらなる発展が期待されます。

中高生・スポーツデータ解析コンペディション2021

中高生・スポーツデータ解析コンペディション2021の結果が発表され、本校2年生の生徒が「最優秀賞」を受賞しました。

「データ解析を通じた「弓道」の科学的分析~和弓の仕組みの科学的分析~」

竹田美波 八田京子(以上2-6) 宮田葵(2-3) 村田歩佳(2-7)

(日本統計学会統計教育分科会 ワークショップ内で結果発表)

課題研究(理数科)・課題探究(普通科) 発表会

3月18日(金)に、2年理数科の「課題研究」と普通科の「課題探究」の発表会が実施されました。この1年かけて研究した成果を、口頭発表でプレゼンしました。普通科「課題探究」の発表は、2年目となります。1年次で取り組んだ一人一研究から、さらに深まった研究を行うことを目的にこの1年間取り組んできた成果を発表し合いました。とても工夫された発表が多く、参加した1年生にとっても刺激になったと思います。

課題研究(理数科)

課題探究(普通科)

詳しくは、arkhe、ハトニワをご覧ください。

一人一研究・一人一研究α 全体発表会

3月17日(木)に、「一人一研究・一人一研究α」の全体発表会を開催しました。例年は、あんずホールでの開催なのですが、使用できないため今年も昨年に引き継続き第2体育館で開催しました。各クラスから2名が推薦され、高校生14名が、学年全体でプレゼンを行いました。また、附属中学の卒業研究から2つの発表も実施されました。英語でのプレゼンもあり、国際性を意識した取組に変容していることを実感しました。みんなこれまで研究して準備してきた成果が現れていたと思います。発表者には、同窓会から記念品と図書券が贈呈されました。

詳しくは、arkhe、ハトニワ をご覧ください。

第37回 SSHサイエンスフォーラム

3月16日(水)に、ずっと延期なっていた37回目となる「SSHサイエンスフォーラム」をオンラインで開催しました。

テーマ 「ダーウィンの冒険 ~なぜこんなにたくさんの生きものがいるのか~」

講 師 渡辺 政隆 氏 (同志社大学生命医科学部特別客員教授・東北大学特任教授)

誰もが知っているダーウィンについて、様々な話をしていただきました。昔は医師を目指していたことや、虫の採集に夢中になっていた話、実はミミズの研究に一番力を入れていた話など、興味深いお話ばかりでした。進化論といえばガラパゴス諸島を思い浮かべますが、ダーウィンフィンチの話にも触れていただき、ダーウィンの偉大さをあらためて実感しました。

詳しくは、arkhe、ハトニワ をご覧ください。

第14回データビジネス創造コンテスト

3月12日(土)に「第14回データビジネス創造コンテスト」の 本選発表会・審査会・表彰式が行われ、本校2年理数科の生徒2チームが本選に出場し、1チームが高校生部門賞を受賞しました。今回のテーマは「日本から発信!コンテンツデータを活用した新たなライフスタイルのカタチ」というものでした。

高校生部門賞 「映画と医療の連携!~コロナ禍の映画館を盛り上げよう!~」

チーム「あやみん」 大谷彩日 栁沢栞奈 内山みな美(以上2-7)

入賞 「GOOD HEALTH~食を通じて健康な体に~」

チーム「ぶろっこりー」 北村未有 塚原希々花 村田歩佳(以上2-7)

サイエンスダイアログ②