活動

<SSHオーストラリア海外研修> 報告

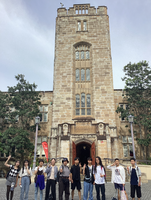

実施日時 11月30(土)~12月5日 (木)

実施会場 シドニー大学,Chau Chak Wing Museum,WENONA高校,

Optus Satellite,マッコーリー大学,タロンガ動物園

参加生徒 高校2年生(10名) 高校1年生(1名)

内 容

研修報告は生徒が英語でまとめました。

Hello everyone. We have been to Australia in December. We will report our studies and fruits.

We brought some research topics to Australia. One group is conducting a research project on the theme of “Soil Biodiversity”. As part of the project, on the first day in this country, we collected soil samples nearby the roots of Australian local trees. Then we collected tiny soil organisms using a Zurgren device, and observed them. We are currently confirming the number and types of organisms from the photos taken at that time, and have succeeded in confirming about five types of organisms at this point! We have the impression that many of the organisms are the similar species as those we have identified in the soil we have collected in Japan.

The ultimate goal of our research at this point is to use the biodiversity index as an indicator of environmental problems such as climate change, so this training was a very valuable opportunity for us to get information on soil organisms in foreign countries with different climatic zones. In the future, we intend to collect samples from various lands in Japan and compare them with the data we obtained this time in order to further our research.

The other group researched about “Southern Night Sky” in association with the northern sky. There are 88 constellations in total and 27 constellations of them are called to be in the southern sky. Also, 9 constellations can’t be seen from Japan. The “Large Magellanic Cloud” and the “Small Magellanic Cloud” can be seen only in the southern night sky. We planned to take photos of stars from Japan and Australia and make one big photo of the night sky. By using a wide-angle lens camera, we practiced taking photos and tried to take photos in Australia. However, because of the light harm, cloud, and the lack of our techniques, we couldn’t take constellations.

On the second day, we had an exchange program with WENONA High School. In the morning, we were divided into pairs, and everyone took same classes with a WENONA partner. Of course, since everything was spoken in English, we could not understand the content and struggled to comprehend it many times. However, I clearly remember how happy I was when I was able to use my knowledge and conversation with my partner to understand the content of the class. The class format was different from that of Japanese high schools; it was an University-like system where students could study the subjects they want.

In the afternoon, students from Yashiro High School firstly made presentations on their research assignments and what they would research during their study in Australia, and then both high schools further deepened their friendship through recreational activities such as eating Australian and Japanese sweets and quizzes to guess the Japanese words.

On the third day, we first visited a laboratory in Sydney University. The lab’s research theme is coral. The main reason of death of coral is global warming, which causes rising seawater temperatures. In addition, it causes more hurricanes to occur. According to the professor, frictional heat which caused by hurricanes damages a lot of coral. We mainly learned following two topics.

< Hurricane Research> Energy of ocean means the strength of the waves and seawater temperatures. For example, ocean when hurricanes come has high energy. There was a machine which can measure energy of ocean by using samples (stone, coral, etc.), depending on how broken they are. If the sample is broken into small pieces, it is located where it has strong waves and high seawater temperatures. It’s not Measuring the energy of ocean itself.

<Coral dating Research> There are several ways to date coral in Sydney University. For example, using radioisotope of carbon, observing sampled coral under a microscope. Surprisingly, coral has growth rings like trees. We can date coral by just observing it.

We have some advice to the students who might be visiting Sydney University next year.

In the presentation at the Sydney University, we had to listen to a lot of technical terms about chemistry in English. It was very difficult to understand the presentation. So, I advise you to learn technical terms in advance. Our school has a great teacher, Mr. Nagayama to whom you can give any questions about such words. Also, we had to give questions for all presentations. So, you should think about questions all the time. There are many things that we don’t know until we experience in Australia. Please prepare for difficulties.

The second place on the day was Optus Satellite. The company is located in Belrose, about 40 minutes drive from city center. This is the second largest telecommunications company in Australia. This company manages the communication system such as televisions and smartphones. Also, the company is launching communication satellites.

A woman staff guided us to the office. The office was very large and clean. And the staff was very friendly and explained very carefully, so we spent good time. We were able to go to the centralized control room where photography was prohibited. In addition, the staff took us near the parabolic antennas. We had a very valuable experience.

On the evening of the day, we went to Macquarie University Astronomy. In this institution, there are two astronomy domes, which has different telescopes to observe the stars and conduct research. First, our members of the astronomy research group made a presentation about the research to the University researchers. They said, "Interesting! I hope you will get good results!", which was a very positive response. As written in the summary of the astronomy group's research, however, the final result was not very good because of some reasons. So, if you go next year, please try to continue this research!

After the presentation, researchers showed us a lot of photos of planets and nebulae that they had taken. At that time, we were able to see real meteorites and hear explanations of nebulae, which was a very meaningful time. After the explanation was over, we were divided into two groups and observed the stars with telescopes in each astronomy dome.

The night sky was still a little too bright at that time. We were able to observe Saturn and Jupiter, and even the rings of Saturn were clearly visible! The telescope is quite accurate, so if you do various settings while observing, it will track the star you are observing. It also has a red light to make it easier to find the stars. Both telescopes have different structures; one has a mirror stand that can be rotated freely and the tube can be rotated sideways for 360-degree observations, while the other has a fixed mirror stand, and the tube does not rotate so much but still gives a beautiful view. Each telescope appears to be used for different purposes.

Our visit to Macquarie University has further broadened our interest and understanding of astronomy. I would like to continue researching and observing more celestial bodies and planets.

On the fourth day, we took a ferry to Taronga Zoo. It is the largest zoo in Australia and has a wide range of animals such as red pandas, meerkats, platypus, and so on.

We visited the backyard of the zoo and saw koalas and other rare animals in different climatic zones.

Although koalas are famous in Australia, their numbers have been declining due to forest fire and logging. In Australia, each state has its own laws governing how koalas are treated. In New South Wales, where Sydney is located, holding koalas was prohibited by law.

We also gave a presentation in backyard on our conservation activities for the endangered Nipponia Nippon (Japanese crested Ibis). Conservation efforts for the crested ibis are being promoted mainly in Niigata Prefecture, and the city of Sado produces "Sado Rice," which is linked to the conservation of the Nipponia Nippon. After our presentation, one staff member of the zoo gave us an interesting idea: "How about making sake from Sado rice?”

Overall, we experienced so many things in the study trip, where we studied with students of the same age from overseas, learned the differences between school life in Japan and Australia. W gained values that we could not have obtained in Japan. At the University of Sydney and Macquarie University, we were able to spend the best time acquiring and accumulating knowledge about coral reef conservation and environmental protection, as well as astronomy such as planets, by asking detailed questions. At Taronga Zoo, we learn about species protection to the fullest extent.

We were able to learn not only about academic studies, but also about various Australian cultures. We experienced many things that we would not have been able to do in Japan. We would like to continue studying more deeply about what we learned during this study abroad program.

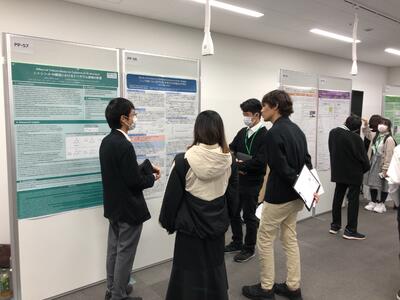

<第19回 高校化学グランドコンテスト>報告

実施日時 10月26,27日(土,日)

実施会場 芝浦工業大学 豊洲キャンパス

講 師 特別講演 尾嶋正治(東京大学名誉教授)

参加生徒 3年理数科「シュウ酸ビスを用いた化学発光の持続法の研究」研究チーム2名

内 容

日本化学会が2004年より主催し、化学の発展と教育の向上を目指した大会で、本校の先輩は2005年と2009年に全国1位、何度か2位や3位にも入賞している。

コロナ禍前と同じスタイルでの運営で対面形式、レセプションパーテ-も含め運営された。芝浦工業大学での実施となって2年目。研究要旨提出後、〔落選・ポスター・口頭発表〕と事前の審査があることも特徴。また、ポスター・口頭発表ともに旅費の補助がある。口頭発表はもちろんポスターにも優秀チームに賞金や海外(シンガポール)での発表の機会が与えられるなど手厚い支援がなされている。

ポスター発表は前半と後半の2部構成で、どちらかで他チームの発表を質疑応答できる。口頭発表は、事前審査により選考された10チームが持ち時間12分で発表するスタイル。口頭発表はいずれもレベルが高い。

ポスターセッションでは他校の生徒の実験成果を間近に見聞きし、生徒たちは大きく刺激を受け感化されたようだ。口頭発表は他校生の発表を拝聴したが、そのレベルの高さに圧倒されていた。また他校生徒と関わる時間も多くとってあり、他校の様子や、研究へのアプローチなど生徒たちにとって極めて良い刺激を受けたようだ。

口頭発表に選考されるには、時間・適切なアドバイス・大学の先生との連携が大きく関与されるだろうことがわかる。本校で取り組んでいる課題研究も早めに取り組むとか、科学系班活の活性化を待たれるところだ。

<生徒感想>

・多くの専門家の方々や様々な分野の企業の方と交流し新たな着眼点を見つけることができ、とても良い経験になりました。化学を通して国を越えて交流できるなど、充実した時間を過ごせました。

・どの高校も内容や研究の質において、とても高いレベルですごく驚いたし感動しました。ポスター発表では6~8人から、いずれも長時間にわたって深い質問を受けとても勉強になりました。

<高崎健康福祉大学高校生自由研究コンテスト>報告

実施日時 9月13日(金)応募締め切り 10月19日(土)授賞式

実施会場 高崎健康福祉大学農学部キャンパス(本校よりオンライン参加)

参加生徒 3年理数科「かびを生やさずきのこを作ろう~コーヒー殻を使ったカビ抑制~」研究チーム4名

内 容

3年次SS探究としてどのグループもどこかで外部発表するよう求めています。理数科には毎年参加している学会がいくつもありますが、このグループは自分たちの内容とあっていると感じた場所に応募して、見事1番上の学長賞を受賞しました。副賞もいただけるそうです。その他のコンテストでは受賞歴のないグループなので、どこに応募するかは重要な要素の一つといえます。

授賞式の日、生徒4名は校内で模擬試験を受けていましたが、授賞式の時間は抜け出して参加しました。学長より学長賞に選んだ理由が発表され、その後受賞スピーチとしてオンラインで画面共有して発表しました。

<学長賞選考理由>

きのこの育成の失敗から始まった研究だと思われたが、カビの抑制効果がある身近なものを探し出し、効果があったコーヒー殻を利用してキノコの育成に活用した。まだ実験数は少ないが、効果があるコーヒー殻と菌床の割合を求めたことも高評価のポイント。

<生徒感想>

・オンラインの授賞式はカメラに向かって受け取るふりをするなど不思議な感じがあったが、学長賞をいただけてうれしかった。

・他校の受賞グループの方が実験量も多くレベルが高いように思えた。どのグループも失敗からのスタートという内容だったので、失敗は悪いことではないと思った。

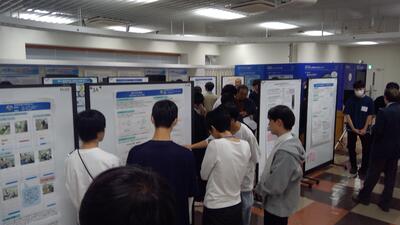

<第1回 NSC課題研究研修会>報告

実施日時 10月5日(土)

実施会場 信州大学工学部

参加生徒 2学年理数科11グループ・普通科3グループ、他県SSH校4グループ、県内NSC校5グループ

審査員

信州大学工学部 山本博章 先生(情報・アルゴリズム)

信州大学工学部 梅崎健夫 先生(地学・地盤工学)

信州大学繊維学部 木村睦 先生(高分子化学・環境化学)

信州大学理学部 高梨功次郎 先生(生物・植物学)

信州大学教育学部 藤森隼一 先生(化学・理科教育)

内 容

県内県外から高校生が集まり、SSH生徒研究発表会の審査員である山本博章先生より「審査員目線での良い研究」という講義を受けたあと、数学物理、工学、化学、生物(植物)、生物(動物、生態)の分野に分かれてポスター審査会を行いました。審査員からは、今後発展させるうえでの助言もいただきました。また、引率教員は別室で上田高校の小田切亨先生より「課題研究指導のいろは」を受講し、ポスター審査体験も行いました。優秀な発表グループには以下の賞が贈られました。

【アカデミック部門賞】各部門の審査員からみた最優秀賞

アカデミック数学物理学賞 「重平均不等式」屋代高等学校理数科

アカデミック工学賞 「カナメモチの真っ赤な新葉の色素を用いた色素増感太陽電池」富山県立富山中部高等学校

アカデミック化学賞 「媒晶剤のカルボキシ基の電離で形が変化するNaCl型結晶」富山県立富山中部高等学校

アカデミック生物学1賞 「萎えた野菜を利用して食品ロスを減らそう」大町岳陽高等学校

アカデミック生物学2賞 「アリジゴクの造巣行動に関する研究」山梨県立甲府南高等学校

【グッドアイデア賞】高校教員評価で「着眼点」「独自性」の平均点が高いグループ

「水はねが高くなる落下の条件について」福井県立高志高等学校

「なぜサツマイモは水の中で肥大化しないのか」屋代高等学校 普通科

【アトラクティブ研究賞】参加グループによる自分以外で一番良い研究の投票結果

「簡易ベッドの作成~折り紙テクノロジーを用いて~」 屋代高等学校理数科

【ハイエスト共創賞】パスタタワーの高さ競争(アイスブレーク)優勝チーム

1位(97cm)富山、大町、屋代の混合チーム、2位(93cm)甲府、大町、屋代の混合チーム

<審査員感想>

・高校生の熱意を感じられる良い機会でした。是非継続してください。

・科学好きの高校生にとって良い機会だと思います。中間発表という時期でアドバイスをするのにもよいタイミングだと思います。

・高校生でここまで考えられていることに感動した。ゴールの時期にどこまでやるかをイメージできるともっとポイントをついた研究になると思う。

<他県高校教員感想>

・研究に対する倫理観やデータを扱う上での大切なことを伝えていただけた。

・長年にわたる指導に基づいた、指導上心掛ける点がとても分かりやすかった。

・生徒の主体性を育む絶好の機会を与えていただいた。アイスブレークによって本校生徒も元気になり、笑顔で積極的に発表できた。

・評価の観点が分かりやすく、大勢の教員が評価することも可能と感じた。

<生徒感想>

・他県の生徒たちと交流できる貴重な機会で、とても有意義な時間を過ごせた。

・今回の意見を活かして校内発表で高評価を貰ってやろうと思いました

・面白い研究を沢山見ることができてとても充実した1日だった。

・いろいろな質問に答える上で自分たちだけでは気づけなかったことを多く得られました。

・他校の同学年の科学に興味のある仲間も一堂に会して発表し合えたことで良い刺激になったと同時に、高校や大学の先生にもたくさんの質問やアドバイスをいただけたことで、後期の探究に向けたモチベーションが高まりました。

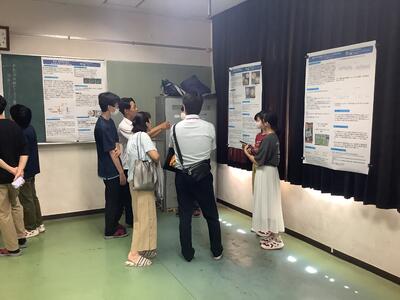

<課題研究・課題探究 中間発表会>報告

実施日時 8月24日(土)

実施会場 屋代高校第2体育館(開閉会式)・2棟の各教室

助言者

赤地憲一先生(屋代高校同窓会)、村松浩幸先生(信州大学教育学部)、

森山徹先生(信州大学教育学部)、樽田誠一先生(信州大学工学部)、

太田哲先生(信州大学理学部)、秋葉芳江先生(長野県立大学大学院)、

内海重宜先生(公立諏訪東京理科大学)、市川進之介先生(長野電子工業)、

保坂和久先生(千曲市立更埴西中学校)、塚田武明先生(長野県教育委員会)、

蛭間督先生(国立研究開発法人 科学技術振興機構)

参加生徒 高校2年生

内 容

高校2年生が各会場に分かれて、課題研究・課題研究として取り組んできた探究の内容をポスターセッション形式で行いました。大学教授や企業の製造技術部部長などたくさんの助言者の方に発表を聞いてもらい、助言をいただきました。当日は授業公開日でしたので、一般の方(保護者の方)も多く見に来られました。会場は活気に包まれ、生徒たちがポスターの前で熱心に説明すると、聴衆の方々はそれを頷きながら感心して聴き、質問や助言をしてくださいました。

<生徒感想>

・大学教授や校長先生からの助言を頂くことができ、今後の研究において重要になってくる部分を認識することができた。

・仲間と意見を出し合いながら、今日に向けて課題探究を進めることができた。助言者の先生方にアドバイスいただいたこと、ポスターの書き方や発表の仕方などを改善してより良いものにしたい。