活動

サイエンスダイアログ

2月3日(水)と4日(木)に、「サイエンスダイアログ」が実施されました。これは、海外から日本の大学に来て研究している若手研究者をお招きし、大学での研究内容を英語でレクチャーしてもらう内容のものです。3日は2年理数科、4日は1年理数科対象に実施しました。

2年理数科対象

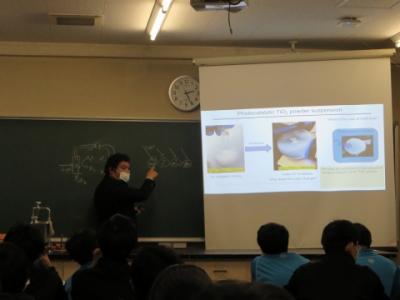

講師:Junie jhon M. VEQUIZO 博士(信州大学/環境・エネルギー材料科学研究所)

研究内容:高性能光触媒の実現を目指した反応機構の解明

光触媒について、TiO2などの効果やその他の触媒おける効果について

説明していただきました。

1年理数科対象

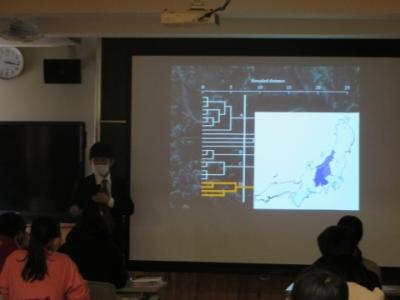

講師:Xiaofeng YIN 博士 (東京大学・大学院理学系研究科)

ひまわりの種の配列には規則性があり数式で表すことができる(フィボナッチ数列)

といった内容について説明していただきました。

詳しくは、arkheをご覧下さい。

ジオサイエンス連携講座②

2月3日(水)に、1年理数科対象の「ジオサインス連携講座」を実施しました。2回目となる今回は、信州大学名誉教授の鈴木啓助先生を講師にお招きし、「地球温暖化と地域での応答」という内容で講義をしていただきました。様々なデータや資料を使って、今現在地球規模で起こっている事象について分かりやすく講義をしていただきました。

詳しくは、arkheをご覧ください。

バイオサイエンス連携講座

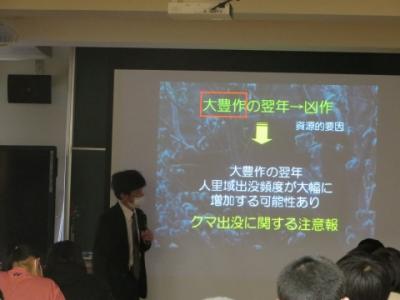

1月29日(金)に、1年理数対象の「バイオサイエンス連携講座」が実施されました。毎年、生物分野で研究されてる方をお招きして講義を行っています。今年は、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 野生動物研究領域 領域長 岡 輝樹 氏にお越しいただき、「ツキノワグマはブナの夢を見るか?Wildlife Management」というテーマで講義をしていただきました。ブナが大豊作の翌年は凶作となるため、クマが出没しやすくなるなど、ブナとクマの関係を、様々なデータからレクチャーしていただくなど、とても興味深い内容でした。

また、附属中学2年生にも「VSニホンジカ あくなき闘いを終えるには」というテーマでご講義いただき、とても楽しく聴かせていただきました。

詳しくは、arkheをご覧下さい。

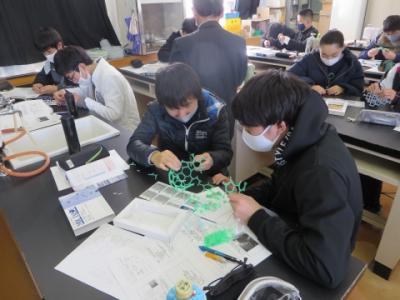

アカデミックサイエンス化学連携講座

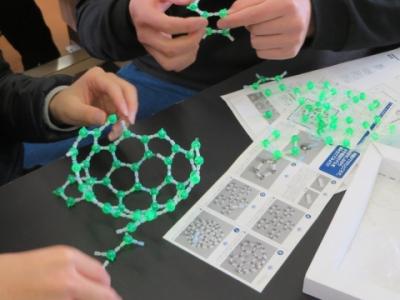

1月27日(火)に、2年理数科対象の「アカデミックサイエンス化学連携講座」が実施されました。毎年、信州大学名誉教授の東原秀和先生に「炭素の化学」と題して講義をしていただいています。グラフェンやフラーレンなどの分子模型を作成しながら、炭素結合(σ結合やπ結合)について学び、生徒も模型作りに夢中になっていました。現在注目されているカーボンナノチューブ(CNT)のなどの最新情報についても分かりやすく説明していただきました。

詳しくは、arkheをご覧管ください。

ウニの発生観察教室

1月23日(土)に、「ウニの発生観察教室」を実施しました。これはSSH事業の「地域との連携」に関するプログラムの1つで、例年近隣の小学校に案内を出し、小学生5・6年生を対象に実施しているものです。昨年はウニが不漁だったため実施できず、今年は新型コロナの影響で実施できるか心配されましたが、参加人数を減らし、密を避け、感染予防を徹底しての実施となりました。

実施にあたっては、1年理数科の生徒や理化班の生徒がアシスタントとなってサポートし、小学生に優しくアドバイスをする形で実施し、とてもチームワークよく取り組むことができました。

バフンウニの卵や精子の放出の様子から、受精する様子までリアルタイムで観察し、あらかじめ用意してあった卵割のサンプルやプルテウス幼生を顕微鏡で観察しました。みなさん熱心に観察したりスケッチをして、ウニの発生の神秘さにひかれていました。

詳しくは、arkheをご覧下さい。