活動

アカデミックサイエンス〈化学〉

中学3年生・高校生2年生理数科

中学3年生・高校生2年生理数科 7/8(水)信州大学繊維学部 東原秀和教授による「最近の電池、革新的次世代電池」 ―エネルギー変換・貯蔵の化学― というテーマでアカデミックサイエンス連携講座化学が行われました。内容は以下の通りです。

1)電池が担う課題と将来

・エネルギーと環境調和への挑戦

・成長と環境調和とが両立した新社会の構築

・革新的次世代電池開発の意義 革新的次世代電池の例 ハイブリッド鉄道・自動車

2)電池の原理 ―電池の基礎化学―

3)電池の種類と性能 電池の性能を電気量・エネルギー単位で理解する

4)新しい電池 電池が再生エネルギーの利用促進・普及 自動車の将来を握っている

・燃料電池 ・リチウム電池 一次電池、リチウムイオン二次電池

・革新的新電池 次世代電池

5)電池の化学・技術の発展と資源・エネルギー 地球環境保全への貢献「バイオサイエンス」理数科1年サイエンスラボ

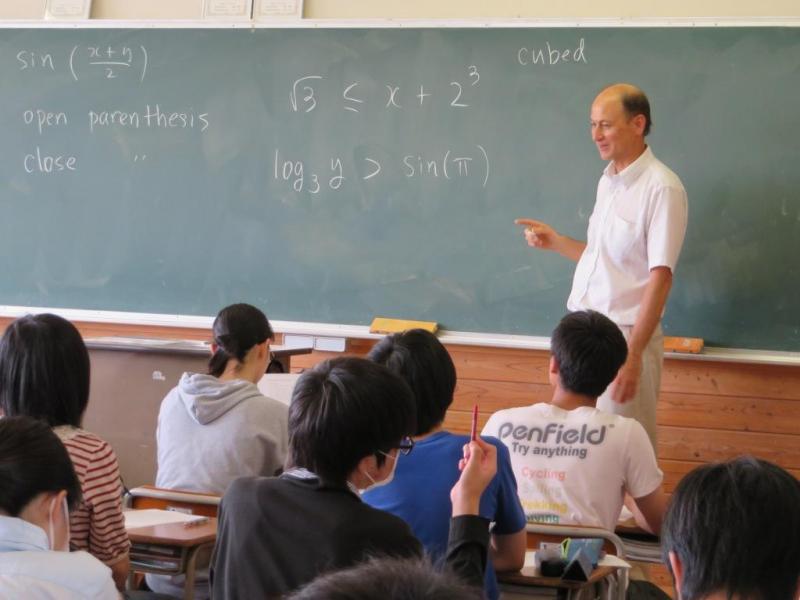

SSE<科学英語>①

高校数学で用いる数式を、英語ではどのように言い表すのかについて紹介していただき、最終的に講師が読み上げた音声を聞いて、数式を記述する確認のドリルを行いました。

多くの生徒がふだん慣れ親しんでいる高校数学の基本を、英語で学び直し新鮮な気持ちで講義を聴いていました。講師の英語を聞いて、数式で書き表したり、グラフを見て英語で表現したりといったことができました。

課題研究のテーマ検討会

課題研究のテーマはグループごとに自分たちの興味のある内容から決めていきます。今日(5月8日)は、分野ごとの教室で各グループで考えてきたテーマについて発表し合い、実際の実験の方向性を検討しました。その中でグループの担当教諭も決定します。

課題研究のテーマはグループごとに自分たちの興味のある内容から決めていきます。今日(5月8日)は、分野ごとの教室で各グループで考えてきたテーマについて発表し合い、実際の実験の方向性を検討しました。その中でグループの担当教諭も決定します。