活動

SSH生物特別講座(形質転換)

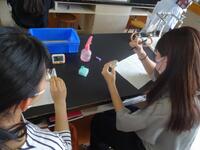

3年生生物選択の生徒対象に、形質転換の実験を2日間かけて実施しました。1年理数科対象に実施している「バイオサイエンス」の実習で行っている内容を、3年普通科の生徒にも体験してもらう目的で実施しました。

BioRad社の実験キットを用いて、オワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質遺伝子(組換えプラスミド)を導入して大腸菌を「光る大腸菌」に形質転換させる実験を行いました。2日目にブラックライトを照射して、大腸菌が光る様子を確認しましたが、簡単に形質転換ができることに驚いていた様子でした。

グローバルサイエンス連携講座②・③

グローバルサイエンス連携講座の2回目を5月28日(金)、3回目を6月9日(水)に、それぞれ2時間かけて実施されました。(昨年はコロナの影響で実施できませんでした)

いずれもパソコンを使っての実習で、英語力を活用してプログラミングを学びました。プログラミングはこれからの社会で必修アイテムとなっていくものなので、この実習で学んだことが必ず将来活かされると思います。

詳しくは、arkheをご覧ください。

日本地球惑星科学連合(JpGU) 高校生セッション

6月6日(日)に開催された「日本地球惑星科学連合2021年大会 高校生セッション」に、3年生が参加しました。昨年度に引き続き、コロナの影響で幕張メッセではなく、オンラインでの開催となりました。

ポスター発表は「ePoster」を用いて、45秒スピーチは「zoom」での発表となりました。

ポスター発表者

「鉱石ラジオによるラジオ検波の最適条件の探究」 「奨励賞」 受賞

大曽根司昂(3-1)

「柱状節理の外的要因による変化」

櫻井優吾 榎本祐輝(以上3-7)

詳しくは、arkheをご覧ください。

SSHミニフォーラム

5月25日(火)に、SSHミニフォーラムを実施しました。今回は、SDGsに関するテーマで、一人一研究や課題探究に取り組む1、2年生の希望者を対象に実施しました。講師に、長野県立大学のソーシャル・イノベーション創出センター(CSI)でチーフ・キュレータを務める秋葉芳江氏をお招きし、「SDGs 自分と世界、今と未来をつなぐ」というテーマで講義をしていただきました。SDGsに関する基本的なお話から、世界の流れや企業での具体的な取組の様子などに触れていただき、また生徒の質問にも答えながらSDGsに関してわかりやすく説明していただきました。。後半は、SDGsに取り組んでいる企業の商品パッケージなどを先生がたくさん持参していただいたので、実際に見て、そこにある環境ラベルマークを確認しました。世界各国で取組が進んでいることを実感しました。

詳しくは、arkheをご覧ください。

グローバルサイエンス連携講座①

5月19日(水)に、3年理数科対象の「グローバルサイエンス連携講座」を実施しました。3回実施する予定で、第1回目の今日は、 基礎的な数字や式を英語で読んだり、英語で読み上げる数式を書き取る練習をしました。これから英語論文を作成してくときに役立つ内容でした。

講師:デイビッド・アサノ先生(信州大学工学部電子情報システム工学科)

詳しくは、arkheに掲載します。