活動

日本数学A-lympiad 参加

これは、金沢大学の主催しで「世界とつながりより良い社会を築くため、数学を活用して現実課題を解決する能力」を競う目的で実施されているものです。

今年度のテーマは、スキージャンプワールドカップの結果データが与えられ、様々な条件を考慮しながら「妥当性のある順位の付け方を考える」「それを元に新しい条件を設定した大会を創設する」でした。

参加生徒

2年7組(理数科) 市河俊弥 近藤雄太 田中光 渡邊翔太

結果は、12月下旬に発表され、成績優秀チームはオランダで開催される「Math A-lympiad」に、日本代表として参加します。

パソコン甲子園2020 全国大会

11月14日(土)に、「パソコン甲子園2020」の全国大会がオンラインで実施され、本校からは2名が参加し、「プログラミング部門」で競いました。

予選は9月に実施され、長野県代表として本選出場を決め、今回の本選出場となったものです。

チーム名『TeamPython』 伊香賀 太一 長﨑 大 (2名1チーム)

参加校は、開成高校・灘高校・麻布高校・筑波大附属駒場高校など強豪校ばかりでしたが、一時は10位代まで順位を上げるなど2人とも大健闘しました。

残念ながら、上位入賞は果たせませんでしたが、全国のレベルを知って良い経験になったようです。

詳しくは、arkheに掲載します。

「科学の甲子園」 長野県予選

コンテスト当日は、実技競技が時間内に終了せず、成績が決まらないままコンテストが終了し、先日賞状と共に結果が届きました。

主な成績は以下の通りです。

結果 総合成績 準優勝 屋代Bチーム

化学部門 1位 屋代Aチーム

理数科「課題研究」 中間発表会

11月6日(金)に、2年理数科で取り組んでいる「課題研究」の中間発表会を行いました。8月にポスターセッション形式で中間発表を行い、そこでのアドバイスなどを参考にさらに研究を進め、今回は口頭発表による中間発表を行いました。

今年の研究テーマ

(1) 最適航空路の決定

詳しくはarkheをご覧下さい。

一人一研究 中間発表会

1学年が取り組んでいる探究活動の「一人一研究」の中間発表を、5日と12日の2回に渡って実施しました。5日はクラス内でグループを作り、それぞれの研究内容について発表して質疑応答を行い、12日は他のクラスの生徒とグループを作り、パソコンを使ってPowerPointによる発表を行いました。新型コロナによる休校等で、研究の時間がなかなか確保できない中、現在までの研究の成果を熱心に発表していました。

今後は、この中間発表で得たアドバイスなどを参考にして研究のまとめの段階に入り、1月の発表会に向けて進めていきます。

5日(1回目)の様子

12日(2回目)の様子

詳しくはarkheをご覧下さい。

アカデミックサイエンス物理連携講座

10月22日(木)に、2年理数科対象の「アカデミックサイエンス」における、物理講座を実施いたしました。講師に東京大学大気海洋研究所教授の横山祐典先生をお招きし、「科学で探る過去の気候・環境」というテーマで2時間講義をしていただきました。「炭素循環」をキーワードに、年代測定に必要な放射生同位体(C14)についてなど分かりやすく説明していただきました。珊瑚が吸収したストロンチウムの量を計測することでその時代の水温がわかる話や、南極大陸の氷がすべて溶けると、海水面が60mも上昇する話など、とても興味深い内容でした。

詳しくは、alkheをご覧下さい。

arkhe158.pdf

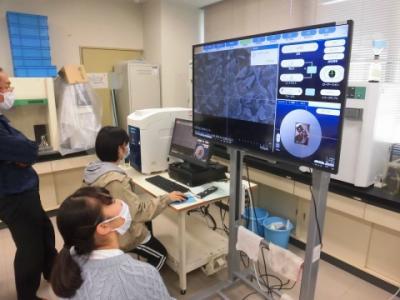

サイエンス・ラボ

10月9日(金)と21日(水)の2日間、1年理数科対象の「サイエンス・ラボ」が実施されました。これは、SSH科目「バイオサイエンス」のプログラムとして毎年実施しているもので、長野県総合教育センターで、次の4種類の実習行いました。

詳しくは、arkheをご覧下さい。

パソコン甲子園 本選出場決定

交通安全運動 出発式

これは、松本さんが附属中学1年のときに研究をはじめ、「信号機のない横断歩道を歩行者が渡るとき、もっと車が止まるようにできるはず」と、自ら横断歩道で調査を積み重ね、高校1年の「一人一研究」、2年の「課題探究」の活動において、膨大なデータを分析し、JAF長野支部とも連携して80ページにもなる研究レポートをまとめ、「みんなで手を上げよう!キャンペーン」などの具体策を考えるなど精力的に活動したことが、長野県警に評価されたことで実現しました。長年にわたる探究活動の成果です。

NBS長野放送 ニュース

https://www.nbs-tv.co.jp/news/articles/2020091800000001.php

課題探究・課題研究 中間発表会

8月26日(土)に、2学年で取り組んでいる「課題探究(普通科)」「課題研究(理数科)」の中間発表会を、ポスターセッション形式で実施しました。今年度は学校休校などにより、探究活動をする時間が満足に確保できませんでしたが、8月の集中探究活動期間などを利用して、今回の中間発表会に臨みました。今年も様々なテーマの発表があり、熱心に自分たちの研究成果を説明していました。

信州大学教育学部から伊藤冬樹先生にもご参加していただき、時間が終わるまでアドバイスをいただきました。最後の講評では、「もう一度自分の研究を見つめ直すことが大切」と、今後の進め方についてのヒントをいただきました。

今後も探究活動を進め、12月にはレポートをまとめ、3月に口頭発表を行う予定です。

詳しくは、arkheをご覧下さい。