附属中活動

中体連壮行会

更埴大会を週末に控えて、運動班の壮行会が行われました。応援委員が放課後に集まっての練習を続け、また、その応援委員を中心に各クラスで応援練習を行った上での壮行会でした。精一杯の応援ができたと思います。

出場する選手たちには,自分たちの力をフルに発揮できるように、全力で戦ってきてもらいたいです。顧問他,すべての先生方が共に勝負に臨む思いでいます。3年生は,自分たちを支えてくださった保護者の方々、練習試合を行ってくれた学校の選手、顧問の先生、かけがえのない時間を共にした体育館やグラウンド、道具、何より仲間、多くの人と物、時間に感謝する思いを大切にし、精一杯、思う存分戦ってもらいたい。

「今日は壮行会がありました。私は全力で応援できました。しかし,私は応援することしかできません。でも、その応援が少しでも大会に出る人たちを元気にできると思って応援しました。頑張ってきてほしいです。」

地域探索(2年)~宝探し~

地域探索 ~宝探し~

6月2日土曜日、本校6期生2学年は、「地域探索~宝探し~」に出かけてきました。

2学年では、6年間通う千曲市の魅力、価値(文化財)を知り、第2の故郷として千曲市の将来を考えていこうと学習を進めています。

そこで、この日は「戸倉上山田」「姨捨棚田」「稲荷山」「森、雨宮、あんずの里」の4グループに分かれて体験・調査活動を行いました。

今後、それぞれのグループで学んできたことを共有し、レポートにまとめて6月29日からの鳩祭で展示発表する予定です。

生徒感想より

「私は今日、初めて棚田の風景を見ました。その景色は本当にきれいでした。確かにこれは千曲市の宝だと思いました。この千曲市に、こんなきれいな風景があるとは思わず、外国の方が来るのも珍しくないと思いました。また、田に入った時のぬるっとした感触を味わい、たくさんの蛙やアメンボがいる中での田植え体験も、1年間私たちが作る米だと思うと楽しみになりました。高齢化が進んで後継者がいないと言われる中、日本の田を守りたいと東京から足を運んでいた大学生もいました。私も、この棚田は絶対に守っていかないといけないなと改めて感じました。私たちにできることを考えていきたいです。」

「あんずの里・森地区への地域探索では、事前の質問で「PR方法が足りないかも」と思い、PRに関する質問をしていました。その答えが今日、返ってきました。PRは私たちが思っているよりも広い範囲で行われており、私の仮説は間違っているようでした。イベントの来場者数もしっかりいるのに、人が少なく感じるのはなぜか。新たな疑問や不安も出てきました。不思議の答えを一年間、じっくり探していきたいです。」

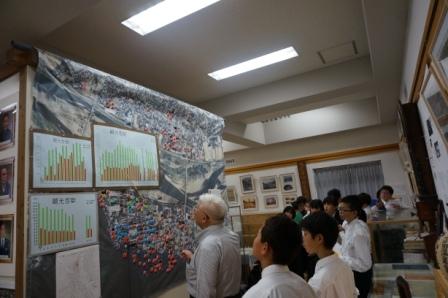

戸倉上山田探索まとめ

1学年では、先日地域探索で行ってきた戸倉上山田温泉についての振り返りを行いました。千曲市観光交流課の西沢係長に、各グループがまとめを聞いていただき、アドバイスやさらに細かい情報を教えていただきました。係長からは、インバウンドのお客に対して力を入れており、パンフレットの作成だけでなく、お風呂の入り方や、旅館での過ごし方の動画を作ったり、塀やあぜ道など、新たな千曲市の魅力を発信したりするなど、地域の方と連携して行っていることを教えていただきました。

1学年では、先日地域探索で行ってきた戸倉上山田温泉についての振り返りを行いました。千曲市観光交流課の西沢係長に、各グループがまとめを聞いていただき、アドバイスやさらに細かい情報を教えていただきました。係長からは、インバウンドのお客に対して力を入れており、パンフレットの作成だけでなく、お風呂の入り方や、旅館での過ごし方の動画を作ったり、塀やあぜ道など、新たな千曲市の魅力を発信したりするなど、地域の方と連携して行っていることを教えていただきました。 また、「信州千曲観光局」を立ち上げ、異業種が手を組むことで千曲市を盛り上げていこうとしていることなどを教えていただき、女将の会と地元農家の連携などの話と関わらせて学び取ることができました。実際に地域を歩き、人やものと出会い、五感で感じることで、新たに発見することや、考えることを大切にして欲しいと思います。

また、「信州千曲観光局」を立ち上げ、異業種が手を組むことで千曲市を盛り上げていこうとしていることなどを教えていただき、女将の会と地元農家の連携などの話と関わらせて学び取ることができました。実際に地域を歩き、人やものと出会い、五感で感じることで、新たに発見することや、考えることを大切にして欲しいと思います。今後、1学年は稲荷山地域へ、2学年は各地域に分かれてのより深い探求が予定されています。

生徒会企画(交流昼食・スポーツ交流会)

また、スポーツ交流会も決勝が行われ、その差わずか1秒とう白熱したレース展開で、集まった観衆を熱狂させました。

地域探索:戸倉上山田温泉(1年)

千曲市の魅力をたくさん見つけ、9月の北陸研修旅行で行く温泉街での活動を通して、何か戸倉上山田温泉のために行動できたらと考えます。

生徒感想より

「この温泉は43℃ぐらいあったので、最初に入ったときは熱かったです。ここの温泉は温泉資料館の方によると、昭和45年が客が来た数が一番多かったそうです。これからはもっとお客さんが来るように考えていきたいです。」

「この日はとても暑くて足湯はとても気持ち良かったです。少し熱かったですが、肌がすべすべになってすっきりしました。そのあと、観光会館の方にお話をお聞きしました。千曲市は昼だけでなく、夜に花火や夜景を楽しめるなど、1日中楽しめるものがあることに気づきました。また、見るだけでなく、実際に体験して「またこよう!」と思えるものがたくさんありました。私たちもやってみたマンホール探しは、宝探しみたいでおもしろかったです。」