活動報告

活動

アカデミックサイエンス物理連携講座

10/5日(月)本校にて、東京大学大気海洋研究所の高解像度環境解析研究センター環境解析分野の教授であられる横山祐典氏による「化学で探る過去の気候-将来の予測精度向上のために」というテーマで、高校2年生理数科(38名)の生徒が講座を受講しました。

10/5日(月)本校にて、東京大学大気海洋研究所の高解像度環境解析研究センター環境解析分野の教授であられる横山祐典氏による「化学で探る過去の気候-将来の予測精度向上のために」というテーマで、高校2年生理数科(38名)の生徒が講座を受講しました。教科書だけでは伝わらない現場のストーリーや、実際の研究および応用にふれることにより、具体的に高校で普段の授業が実際どのようにして”サイエンス”に使われているかを具現化でき、専門的理解のみならず、サイエンスリテラシーの向上としても役立つように感じました。

<生徒感想>

・気象を考えるときに物理や化学がこんなに関わっていたとは思わなかった。地学だけでなく物理や化学もそういう所に役に立つことを知り、もっと深く学んでいきたいと思いました自分は何て小さい世界で生きているのかと驚くと同時に戦国武将や原始人なども同じ時期に生きていたのかなと少し親近感がわいた。地球温暖化について考えることができた。

・地球温暖化にも関わっている気候変動の内容だったので地学が重視されるのかなと思ったけど、気圧や温度、炭素の同位体から気候の測定をするなど化学や物理の分野からも今回の問題について見ていくことはとてもおもしろかった。

県学生科学賞 優良賞4作品

第59回県学生科学賞の審査会が10月2日に開かれ、本校から下記の4作品が「優良賞」を受賞しました。

・白黒だけど白黒じゃない秘密

・ヨウ素デンプン呈色反応の不思議~退色温度への考察~

・メントスコーラ~飛び出す泡の不思議~

・タマネギ根端分裂組織の細部周期と生物時計の関係

・白黒だけど白黒じゃない秘密

・ヨウ素デンプン呈色反応の不思議~退色温度への考察~

・メントスコーラ~飛び出す泡の不思議~

・タマネギ根端分裂組織の細部周期と生物時計の関係

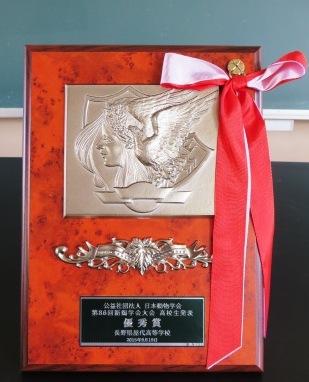

日本動物学会 第86回大会 2015新潟

9月19日(土)に新潟市で開催された標記の大会に、本校理数科3年生4名がポスター発表し、「優秀賞」を受賞した。研究内容は「カブトエビ~生きている化石~」

9月19日(土)に新潟市で開催された標記の大会に、本校理数科3年生4名がポスター発表し、「優秀賞」を受賞した。研究内容は「カブトエビ~生きている化石~」 東京大学木曽観測所 天文学研修

2年理数科

2年理数科8/28(金)~29(土)に東京大学大学院理学研究科天文学教育研究センター木曽観測所にて、木曽観測所特任研究員の水戸洋之氏の指導のもと、2年理数科40名の生徒が研修に参加しました。

宇宙の年齢を地球から観測する銀河の大きさから測定することを目標として、生徒間でディスカッションを重ねながら学習を行いました。

一日目の午後はグループごとに人間の写真を撮って、写真上の大きさと身長の平均値から視覚と距離の関係について学習しました。夜の部ではその知識を応用して、銀河の写真から銀河と地球の距離を求め、その結果から宇宙の年齢を計算しました。2日目は宇宙の年齢の計算結果とその導出過程をグループごとに発表しました。

グループごとの活動がメインであったが、どのグループも活発な議論を行うことができ、発表の仕方もグループごと工夫し、追求する段階だけでなく、まとめの段階もよい取り組みになっていたと思われます。

全国SSH生徒研究発表会

8月4日~6日、インテックス大阪で開催された「全国SSH生徒研究発表会」に理数科を代表して3年生3名が参加、「ルミノール反応を利用した触媒の有効的使用条件の研究」のポスター発表を行った。全国からSSH指定校が集まり、また海外からのチームも参加しておりレベルの高いポスター発表であった。本校の生徒たちも、説明をし質問を受け大変よい経験をした。また、屋代高校OBで現在北海道大学大学院の准教授の前田先生のミニ講演も聞くことができ、大変ためになるものであった。

8月4日~6日、インテックス大阪で開催された「全国SSH生徒研究発表会」に理数科を代表して3年生3名が参加、「ルミノール反応を利用した触媒の有効的使用条件の研究」のポスター発表を行った。全国からSSH指定校が集まり、また海外からのチームも参加しておりレベルの高いポスター発表であった。本校の生徒たちも、説明をし質問を受け大変よい経験をした。また、屋代高校OBで現在北海道大学大学院の准教授の前田先生のミニ講演も聞くことができ、大変ためになるものであった。