活動報告

活動

SSH 「東京大学木曽観測所天文学研修」

7/29(金)から30日(土) SSHアカデミックサイエン

この2つ

日間で、これから行う課題研究を手法、まとめ方を学ぶことができました。

日間で、これから行う課題研究を手法、まとめ方を学ぶことができました。SSH 「アカデミックサイエンス」(物理連携講座)

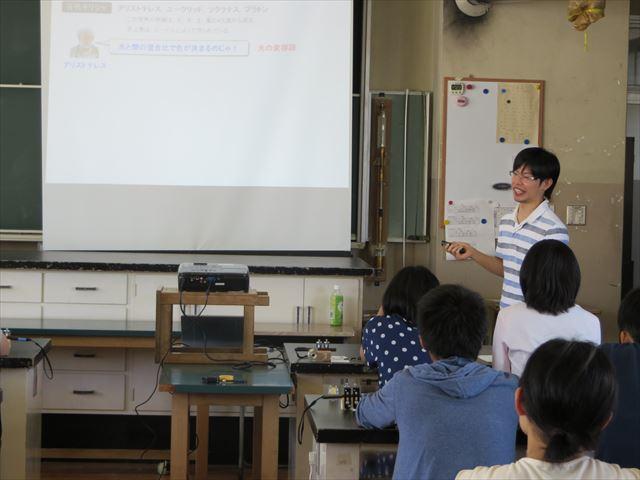

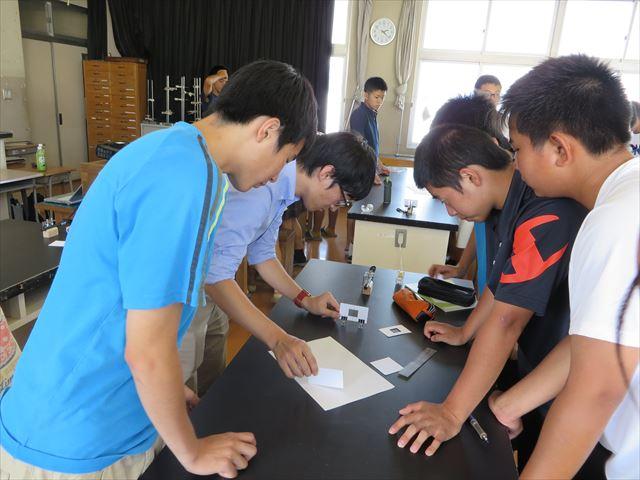

7/19(火) SSHアカデミックサイエンス(物理連携講座)

量子力学とは高校物理で扱わない分野で、生徒にとっては難しい講義となりましたが、講師の先生方の分かり易い説明に興味

SSH 「サイエンスラボ」

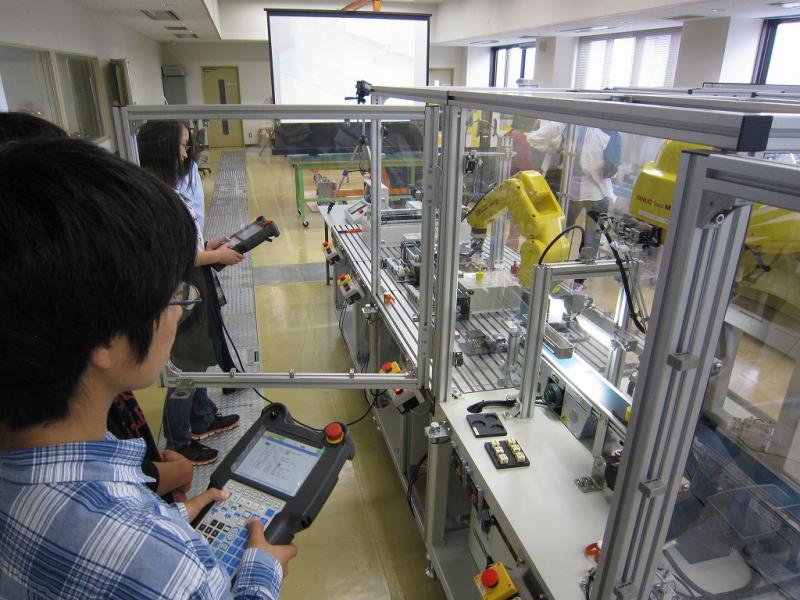

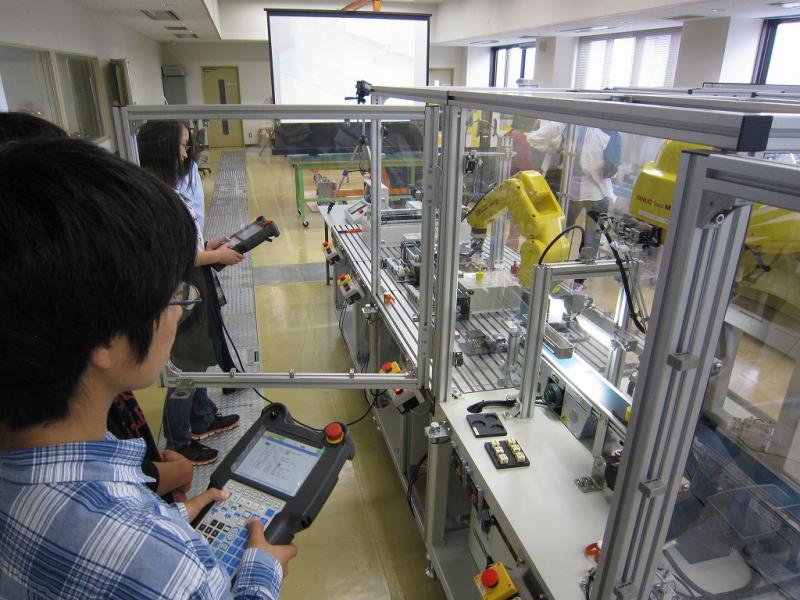

6/28(火)に本校理数科1年生のみなさんが、 SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。

SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。

SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。

SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。 研修は、①バイテク基本操作と画像データ活用 ②液体イオンクロマトグラフィーの取扱と分析、③産業用ロボット技術、④モーションキャプチャとアニメ作成の4つあり、今回はこの内の2つの実習を行いました。次回10月に実施できかった項目を研修し、生徒は上記のすべての研修を行うことになります。

この研修が今後の「一人一研究」に生かされる ことを期待しています。

ことを期待しています。

この研修が今後の「一人一研究」に生かされる

ことを期待しています。

ことを期待しています。SSH 「グローバルサイエンス」

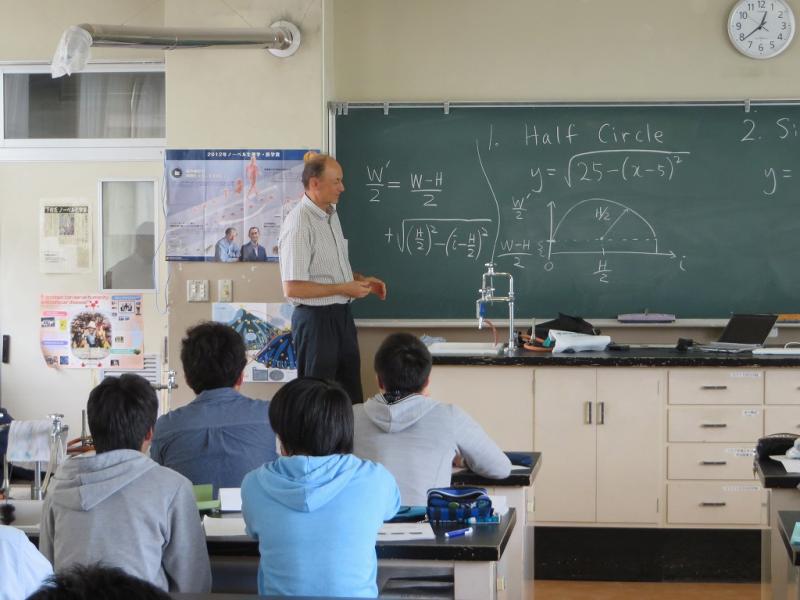

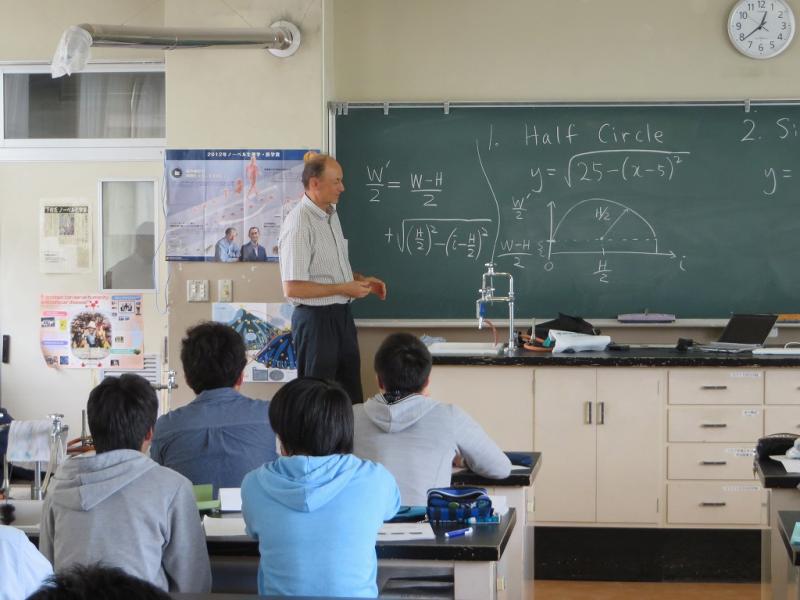

6/16(木)3学年理数科対象にSSH事業の一貫 として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。

として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。

として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。

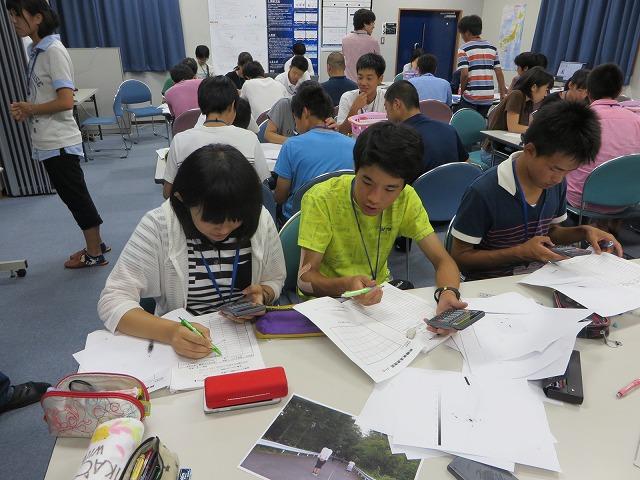

として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。 数学的な処理方法を英語で理解する難しさはありましたが、生徒のみなさんが真剣に問題に取組んでいる姿がみられました。

SSH米国海外研修

米国海外研修 12月13~18日 米国サンフランシスコ市郊外 生徒8名(理数科6名,普通科2名)が参加しました。1日目・2日目はヨセミテ国立公園では雪の中フィールドワークを活かした自然観察学習,3日目はスタンフォード大学,NASA,インテル博物館等での研修,4日目はAGU(アメリカ地球物理学会)参加,アカデミーオブサイエンスでの研修を実施しました。

<生徒感想>・雪のヨセミテハーフドームの雄大な岩壁に圧倒されました。事前学習の写真とは比べ物にならない壮大さと迫力がありました。ミラーレイクからみたハーフドーム、本当に美しかった。

・スタンフォード大学構内でのインタビューは緊張しましたが、会話ができたときは本当に嬉しかった。自分の英語に少しだけ自信を持ちました。海外で学びたい気持ち、英語へのモチベーションが上がりました。

・AGUの規模の大きさにびっくり。2000もの研究ポスターがズラーと並んでいて、興味のある研究を選び、研究者に質問。やはり専門的な内容は分からないこともあり、もっと勉強したいと思った。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。

・一緒にいたみんなの質問や行動にハットさせられることが多かった。みんなで「頑張れた」という達成感が得られました。

<生徒感想>・雪のヨセミテハーフドームの雄大な岩壁に圧倒されました。事前学習の写真とは比べ物にならない壮大さと迫力がありました。ミラーレイクからみたハーフドーム、本当に美しかった。

・スタンフォード大学構内でのインタビューは緊張しましたが、会話ができたときは本当に嬉しかった。自分の英語に少しだけ自信を持ちました。海外で学びたい気持ち、英語へのモチベーションが上がりました。

・AGUの規模の大きさにびっくり。2000もの研究ポスターがズラーと並んでいて、興味のある研究を選び、研究者に質問。やはり専門的な内容は分からないこともあり、もっと勉強したいと思った。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。・一緒にいたみんなの質問や行動にハットさせられることが多かった。みんなで「頑張れた」という達成感が得られました。