活動

SSH米国海外研修

12月2日(日)~7(金)4泊6日の日程で、米国海外研修を実施しました。

主な訪問先(現地時間)

2日(日)ヨセミテ国立公園

3日(月) 〃

4日(火)SLAC国立加速器研究所・東芝メモリ・インテル博物館

5日(水)アカデミーオブサイエンス博物館・デアンザ高校

カリフォルニア大学バークレー校

詳しくは、ハトニワ・arkheをご覧ください。

ハトニワ 研修① 研修② 研修③ 研修④ 研修⑤

arkhe arkhe132(英語版).pdf

arkhe133(日本語).pdf

SSH国際交流

11月27日(火)に行われた国際交流会のレポートです

(担当 長山先生より)

2年生課題探究のリサイクルグループはオーストラリアのキャンベラカレッジと共同で探究活動をしています。

本日は6時限目と放課後を利用して、オーストラリアの3人の生徒発表をライブチャットで視聴しました。

それぞれ、異なる種類のプラスチック(HDPE, PET)と段ボールのリサイクルについて、オーストラリアでの処理の仕方や問題点について発表してくれました。オーストラリアでは去年までプラスチックを買い取ってくれていた中国で、政府が受け入れ拒否をしたことでプラスチックの行き場に困っているそうです。一転、ペットボトルは一つ10セントで買い取ってくれるリサイクルセンターがあるなど、日本とは異なる現状に興味津々な場面がありました。

2月にはこちらの生徒がライブチャットで発表する予定で進んでいます。

米国海外研修 事前指導

米国海外研修への出発を3週間後に控え、11月13日(火)の放課後、9回目となる事前指導を行いました。今回は米国で訪問するデアンザ高校での交流のためのプレゼンテーションの練習を行いました。

内容は、屋代高校の紹介と一人一研究の内容の発表、それから日本の伝統をテーマに、折り紙やけん玉、浴衣などの紹介をする予定です。英語講師のコピトスキー先生に細かいアドバイスをいただきました。これからさらに練習して、楽しんでもらえるようなプレゼンにしたいと頑張っています。

課題研究中間発表会

11月2日(金)の5・6時限に、2年理数科が取り組んでいる「課題研究」の中間発表会を実施しました。

今年の研究グループはは9グループ(物理2・化学3・生物2・地学1・数学1)で、1グループ5分の発表と質疑応答2分で行い、司会進行・タイムキーパー等すべて生徒が運営しました。

要旨集(中間レポート)には、英文によるAbstract(要約)も作成されており、国際性を意識した取り組みとなっている。

中間発表ということで、これから研究が深まっていく段階にあります。出された質問や意見を参考に、3月の研究発表会に向けてさらに研究は進みます。

第2回サイエンスラボ

10月25日(金)に、長野県総合教育センターにおいて、理数科1年生対象に2回目のサイエンスラボを実施しました。1回目は7月6日に実施し、2回の実習で合わせて4つの内容を実習します。今回は、1回目で実習しなかった残りの2つ内容について実習を行いました。

内容 ①液体イオンクロマトグラフィーでの水質検査と電子顕微鏡での観察

②バイオテクノロジ-の基本操作と画像処理

③パブリッシング(展示用印刷物)

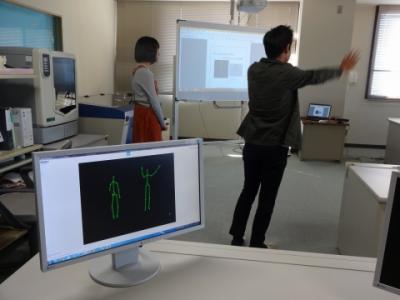

④モーションキャプチャ技術とアニメーション製作

2回目のということで、1回目よりは主体的に取り組めたようです。

詳しくは、arkheをご覧ください。