カテゴリ:1学年

あんずジャム作り

あんずの旬がやってきました。千曲市の方から、あんずは足が早く痛みやすいので、生で食べるよりも加工することが多いという話を聞いていましたので、千曲市の方を講師に招いて、あんずジャムを作りました。使ったあんずは、「信州大実」と「昭和」です。杏2㎏に対して、使用した砂糖の量は1㎏。あんずと砂糖を混ぜようとしますが、混ぜるにはコツが必要なようで、苦労していました。また、煮詰めていく工程ではずっと混ぜていなければならず、手が疲れてくる上に木べらは熱くなり、5人で交代しながらやっていてもとても大変な作業でした。あんずを加工する大変さを体験すると共に、どうやったら多くの人にあんずの魅力、千曲市の魅力をアピールできるか考えるきっかけとなりました。

0

稲荷山探索と写生会

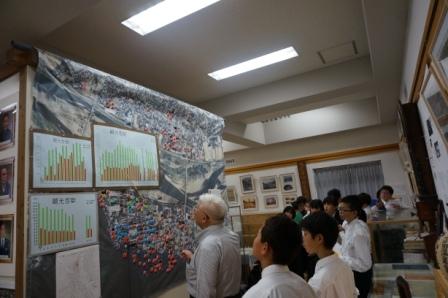

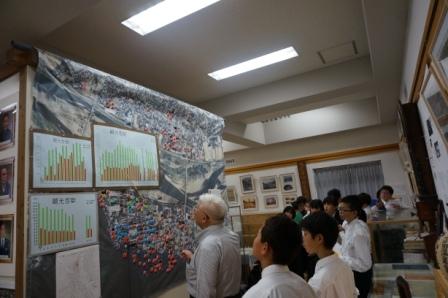

1学年では、昨年度までの稲荷山地域の探索に加え、一人ひとりが描きたい場所を選び,スケッチを行いました。天候に恵まれ、熱心に写生に取り組むことのできた一日となりました。鳩祭での学級展示を楽しみにしていてください。その写生会の前に,1学年で進めている千曲市の地域探索を行いました。地域のボランティアの方の案内で、蔵を中心とした稲荷山の町並みを見て回りました。元城下町であり、商いの町でもある稲荷山地域では、壁の設えや鬼瓦で豪華さを競う蔵が多く並び,商いの町として栄えた名残がいたるところに見られました。訪れた「蔵し館」という建物は,幕末から明治期にかけ,生糸輸出の先駆者となった「カネヤマ松源製糸」の松林源之助・松林源九郎が築いた「松林邸」を修復・再生したもので、主屋は古い町屋の生活空間を再現してありました。

1学年では、昨年度までの稲荷山地域の探索に加え、一人ひとりが描きたい場所を選び,スケッチを行いました。天候に恵まれ、熱心に写生に取り組むことのできた一日となりました。鳩祭での学級展示を楽しみにしていてください。その写生会の前に,1学年で進めている千曲市の地域探索を行いました。地域のボランティアの方の案内で、蔵を中心とした稲荷山の町並みを見て回りました。元城下町であり、商いの町でもある稲荷山地域では、壁の設えや鬼瓦で豪華さを競う蔵が多く並び,商いの町として栄えた名残がいたるところに見られました。訪れた「蔵し館」という建物は,幕末から明治期にかけ,生糸輸出の先駆者となった「カネヤマ松源製糸」の松林源之助・松林源九郎が築いた「松林邸」を修復・再生したもので、主屋は古い町屋の生活空間を再現してありました。

0

戸倉上山田探索まとめ

1学年では、先日地域探索で行ってきた戸倉上山田温泉についての振り返りを行いました。千曲市観光交流課の西沢係長に、各グループがまとめを聞いていただき、アドバイスやさらに細かい情報を教えていただきました。係長からは、インバウンドのお客に対して力を入れており、パンフレットの作成だけでなく、お風呂の入り方や、旅館での過ごし方の動画を作ったり、塀やあぜ道など、新たな千曲市の魅力を発信したりするなど、地域の方と連携して行っていることを教えていただきました。

1学年では、先日地域探索で行ってきた戸倉上山田温泉についての振り返りを行いました。千曲市観光交流課の西沢係長に、各グループがまとめを聞いていただき、アドバイスやさらに細かい情報を教えていただきました。係長からは、インバウンドのお客に対して力を入れており、パンフレットの作成だけでなく、お風呂の入り方や、旅館での過ごし方の動画を作ったり、塀やあぜ道など、新たな千曲市の魅力を発信したりするなど、地域の方と連携して行っていることを教えていただきました。 また、「信州千曲観光局」を立ち上げ、異業種が手を組むことで千曲市を盛り上げていこうとしていることなどを教えていただき、女将の会と地元農家の連携などの話と関わらせて学び取ることができました。実際に地域を歩き、人やものと出会い、五感で感じることで、新たに発見することや、考えることを大切にして欲しいと思います。

また、「信州千曲観光局」を立ち上げ、異業種が手を組むことで千曲市を盛り上げていこうとしていることなどを教えていただき、女将の会と地元農家の連携などの話と関わらせて学び取ることができました。実際に地域を歩き、人やものと出会い、五感で感じることで、新たに発見することや、考えることを大切にして欲しいと思います。今後、1学年は稲荷山地域へ、2学年は各地域に分かれてのより深い探求が予定されています。

0

地域探索:戸倉上山田温泉(1年)

18日(金)に地域探索の第2弾として戸倉上山田温泉へ行きました。戸倉駅から戸倉の街並みを歩きながら、途中、水上布奈山神社に寄りましたが、その本殿の彫刻に圧倒されました。ケヤキの木を掘り抜いたものですが、そのレベルが高く、国の重要文化財に指定されています。実際に歩いて見て回ることの大切さを学びました。また、大正橋も「恋しの湯伝説」をモチーフにして、赤い小石が埋め込まれています。100個目の赤い小石を見つけると、恋が成就し願いが叶うという風にPRすることで若い世代にも来てもらおうとする取り組みが分かりました。実際にお風呂に入ったり、足湯を体験したりするなど、温泉街を散策したことで、多くの発見がありました。旅館に自分で露天風呂をつくったり、上山田温泉の温泉マップをつくったり、外国の方向けのパンフレットを作ったり、アプリを作ったり、レンタルサイクルを始めたり、サイクリングツアーや街歩きツアーを開催したりと、温泉を盛り上げようと努力されている方のお話も伺うことができました。

千曲市の魅力をたくさん見つけ、9月の北陸研修旅行で行く温泉街での活動を通して、何か戸倉上山田温泉のために行動できたらと考えます。

生徒感想より

「この温泉は43℃ぐらいあったので、最初に入ったときは熱かったです。ここの温泉は温泉資料館の方によると、昭和45年が客が来た数が一番多かったそうです。これからはもっとお客さんが来るように考えていきたいです。」

「この日はとても暑くて足湯はとても気持ち良かったです。少し熱かったですが、肌がすべすべになってすっきりしました。そのあと、観光会館の方にお話をお聞きしました。千曲市は昼だけでなく、夜に花火や夜景を楽しめるなど、1日中楽しめるものがあることに気づきました。また、見るだけでなく、実際に体験して「またこよう!」と思えるものがたくさんありました。私たちもやってみたマンホール探しは、宝探しみたいでおもしろかったです。」

千曲市の魅力をたくさん見つけ、9月の北陸研修旅行で行く温泉街での活動を通して、何か戸倉上山田温泉のために行動できたらと考えます。

生徒感想より

「この温泉は43℃ぐらいあったので、最初に入ったときは熱かったです。ここの温泉は温泉資料館の方によると、昭和45年が客が来た数が一番多かったそうです。これからはもっとお客さんが来るように考えていきたいです。」

「この日はとても暑くて足湯はとても気持ち良かったです。少し熱かったですが、肌がすべすべになってすっきりしました。そのあと、観光会館の方にお話をお聞きしました。千曲市は昼だけでなく、夜に花火や夜景を楽しめるなど、1日中楽しめるものがあることに気づきました。また、見るだけでなく、実際に体験して「またこよう!」と思えるものがたくさんありました。私たちもやってみたマンホール探しは、宝探しみたいでおもしろかったです。」

0

地域探索(あんずの里)

入学したばかりの1年生が、学校周辺の探索と「あんずの里」の探索を行いました。事前に千曲市の方から、あんずや千曲市の観光資源などについての説明を受けたり、インタビューの練習、スケッチの練習、俳句の書き方の講習を行ってから、探索に臨みました。千曲市のあんずの生産量には驚きましたし、千曲市の人口密度長野県内第2位も意外な数値でした。年間降水量が少ないというお話は、今後の学校生活で体験できそうです。

入学したばかりの1年生が、学校周辺の探索と「あんずの里」の探索を行いました。事前に千曲市の方から、あんずや千曲市の観光資源などについての説明を受けたり、インタビューの練習、スケッチの練習、俳句の書き方の講習を行ってから、探索に臨みました。千曲市のあんずの生産量には驚きましたし、千曲市の人口密度長野県内第2位も意外な数値でした。年間降水量が少ないというお話は、今後の学校生活で体験できそうです。 翌日の「あんずの里」探索では、天候に恵まれた中、花のスケッチを行ったり、地域の方や観光客へのインタビュー活動を行ったりすることで、千曲市やあんずについてより興味を持つことができました。振興会の方からのお話では、前日に聞いた品種の名前を実際の木で確認できたり、在来種が多かった明治から昭和初期の様子を想像したりすることができました。さらに、試食やソフトクリームによって、あんずの味を実感しました。

翌日の「あんずの里」探索では、天候に恵まれた中、花のスケッチを行ったり、地域の方や観光客へのインタビュー活動を行ったりすることで、千曲市やあんずについてより興味を持つことができました。振興会の方からのお話では、前日に聞いた品種の名前を実際の木で確認できたり、在来種が多かった明治から昭和初期の様子を想像したりすることができました。さらに、試食やソフトクリームによって、あんずの味を実感しました。 また、地域の循環バスや、観光用のシャトルバスを利用したこともよい学びとなりました。シャトルバスを利用されている方は、あんずの花が見頃を過ぎているにもかかわらず予想以上に多く、あんずの里=千曲市の人気を改めて実感する機会となりました。

また、地域の循環バスや、観光用のシャトルバスを利用したこともよい学びとなりました。シャトルバスを利用されている方は、あんずの花が見頃を過ぎているにもかかわらず予想以上に多く、あんずの里=千曲市の人気を改めて実感する機会となりました。最後に自分の書いた句をポストに投函して無事に学校に帰ってきました。

0

郷土食箱膳給食体験

1/11(木)の1年生の家庭科の時間に「かけはしの会」のみなさんにお越しいただき、郷土食箱膳給食体験を行いました。この授業を通して、「配膳や食事作法」「品目の組み合わせの意味や栄養バランス」「水道のないときの食器の片付け」等々、今まで知らずにいた「和食の文化」を学びました。

0

手話を学ぶ(中1)

12/15(金)に、中学1年生が発達障害コミュニケーション指導者・手話奉仕員の小林君子さんをお招きして、手話講習会を行いました。

まずは「音声なし伝言ゲーム」を行い、音声に頼れないときのコミュニケーションの仕方を体感しました。その後、実際に指文字や手話を教えていただき、いろいろな言葉や意思を伝え合いしました。

まずは「音声なし伝言ゲーム」を行い、音声に頼れないときのコミュニケーションの仕方を体感しました。その後、実際に指文字や手話を教えていただき、いろいろな言葉や意思を伝え合いしました。

0

情報モラル学習(中1)

12/13(金)に、中学1年生が情報モラルについて学習しました。ビデオを視聴したり、生徒指導担当の先生からの話を聞いたりする中で、特にインターネットの利用の仕方について考えていきました。

ネットにおけるトラブルを回避するためには、正しい知識をもつことはもちろん、自分の行為によって起きうることを「想像」する力や、それらがり返しのつかないことにならないかどうかを「判断」する力が必要になります。これは、ネットの世界だけでなく、社会や集団の生活でも同様です。ネットとのつき合い方を通して、普段の自分を振り返っていきましょう。

ネットにおけるトラブルを回避するためには、正しい知識をもつことはもちろん、自分の行為によって起きうることを「想像」する力や、それらがり返しのつかないことにならないかどうかを「判断」する力が必要になります。これは、ネットの世界だけでなく、社会や集団の生活でも同様です。ネットとのつき合い方を通して、普段の自分を振り返っていきましょう。

0

福祉教育(中1)

12/6(水)に、中学1年生が、千曲市にあるごちゃまぜカフェのオーナー・高山さや佳さんをお迎えし、福祉の学習を行いました。高山さんは「それぞれの違いを理解し、ありのままに受け入れる」ということをお話しして下さいました。

本校では、開校理念である「人の心の痛みが分かる」リーダー育成のため、福祉の学習を継続的に行っていきます。

本校では、開校理念である「人の心の痛みが分かる」リーダー育成のため、福祉の学習を継続的に行っていきます。

0

能登臨海実習(中1)

9/26(火)~28(木)に、中学1年生が能登臨海実習を行いました。一日目は富山県の北陸コカコーラ砺波工場や高岡市金屋町での見学・調査活動、二日目は金沢市内の班別自主見学、三日目はイタイイタイ病資料館やフォッサマグナミュージアムでの学習と、盛りだくさんの経験をしました。

~生徒の生活記録より~

~生徒の生活記録より~

- 能登臨海学習がありました。帰ってきて最初に思ったことは、「小学校の修学旅行より今回の能登の方が楽しかった」ということでした。また、その理由が気になり考えてみました。(中略)一番大きい理由としては、「この行事でしか学べないことが学べたから」だと思います。2日目の調査活動では、普段先輩と話すのも勇気がいる僕が、戸惑いながらも、見知らぬ人に話しかけられるようになり、少し自分に自信を持てたり、1日目の宿泊場所では同室の友達と協力して活動を進められたり、いろんな意味でこの行事を満喫できて最高でした。

0