活動

<科学の教室(理数科展)> 報告

実施日時 7月1日(土)・2日(日)

実施会場 3棟3階理科実験室

参加生徒 理数科1・2年生

実験内容 ・ホットアイス、酢酸ナトリウムを用いた再結晶

・疑似火山

・偏光板を用いた実験

・八重かざぐるまの原理とプレゼント

・液体窒素の実験

・化学マジック~暑い夏に涼しい実験を~

・バスボム作り(子どもたちと一緒に)

内 容

今年の鳩祭は、入場制限などは行われず、外部からの来客者が多く来校されました。科学の教室(理数科展)はその中の一つのイベントとして行われました。冷房をかけながら窓も開け、換気に十分気を使いながら、満員の観客たちを感心させたり、驚かせたり。子どもたちにはプレゼントがあり、バスボムを一緒に作る企画も大うけでした。これで本校理数科を目指してくれる子が増えると良いなぁと思います。本校理数科の生徒達が、実験・実習を多く行っていて、科学大好きであることは間違いなく来客者に伝わったと思います。指導された先生方もお疲れさまでした。

WENONA高校との交流会(オンライン)

実施日時 6月6日(火) 13:40~15:40

実施会場 屋代高校 多目的教室

参加生徒 高校3年理数科 15名

講 師 アリーシャ・トンプソン先生 WENONA高校

(WENONA高校側は高3生8名程度、高1生8名程度の参加)

信州大学工学部教授 デイビット・アサノ先生

内 容

コロナ禍でも続けてきたこの取り組みは、今年で3年目となりました。

この日に先立ち、3年7組は5月9日(火)5,6限、探究の時間を利用して、課題研究の口頭発表会(10グループ)を英語で行いました。発表後に、スライドの分かりやすさ・聞き取りやすさ・熱意などを相互評価して、上位3グループをWenona校とのオンライン交流代表としました。

WENONA高校はオーストラリアシドニーの女子校で、STEM(科学技術や数学)に力を入れている幼・小・中・高の一貫校です。今年は、4番目に評価が高かったグループに日本、長野県、屋代高校の紹介プレゼンテーションをしてもらいました。代表生徒達は放課後などに本校英語教員(ネイティブ)等と練習を重ねて当日に臨みました。また、今年度は信州大学のデイビット・アサノ教授にアドバイザーとしてオンラインで参加してもらいました。

当日は、接続チェックの時間から生徒達はジェスチャーで交流していました。屋代の学校紹介プレゼンから始まって、Wenona校は学校紹介VTRを見せてくれました。スポーツジムがあるなど高級リゾートのような学校で、驚いていた屋代高校生が多かった様子でした。その後、屋代高校とWenona高校の順番で交互に研究発表および質疑応答を行いました。

本校生徒たちの発表は、よくまとまっていました。その甲斐もあり、相手生徒からはたくさん質問が出て、よく質問に答えることができました。また、今年は本校生徒もいくつか質問することができて良かったです。間が空いた時には、デイビット先生から質問やコメントがでる場面がありました。全体的にとても充実していて、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

<講師感想(デイビット・アサノ先生)>

・屋代の生徒の方が、分かりやすくまとめたよいプレゼンであった。発音はもう少し気を付けるべきだ。

<生徒感想>

・相手の英語を理解しようとしたり自分たちの考えを英語で伝えようとすることができてよかったです。お互いハートを作ったり、「私は寿司が好きです」などと日本語で話しかけてくれて、国境を超えて繋がることの喜びを感じました。スライドの作り方や話し方もとても参考になったので、これからに生かしていきたいです。

・外国の方との交流ができる機会なんてないのでとてもいい経験でした。英語を母語とする方々の英語を聞き取るのはかなり困難でしたが、集中して取り組むことにもつながったと思います。オーストラリアに行けなかったのは残念でしたが、楽しい時間を過ごすことができました!ありがとうございました。

・やはり実際に話される英語を聞き取るのは中々難しかったが、その中でも必死に聞き取って理解しようと努力できた。相手の方々から多くの質問が出され、英語の向上や研究をさらに深めることができました。こういった交流の機会は素晴らしかった。

・英語で質問したりされたりすることは普段授業でもやらないので、とても勉強になった。英語で質問することはかなり不安で、実際に画面の前に座ると頭が真っ白になってしまったが、良い経験になったと思う。ネイティブの人と会話をする機会をもっと増やすべきだと思う。

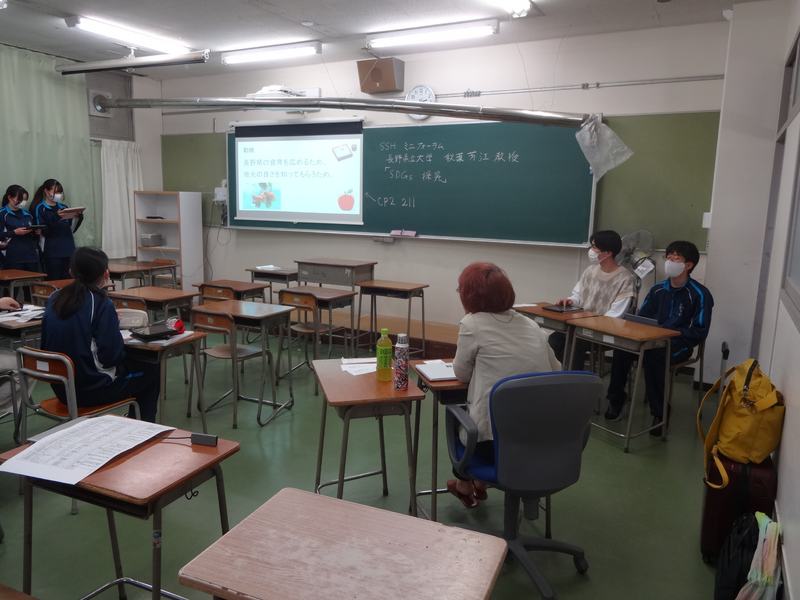

SSHミニフォーラム(SDGs)

実施日時 5月30日(火)5・6時限 13:40~15:40

実施会場 屋代高校211教室

参加生徒 高校2年普通科 27名

講 師 長野県立大学 ソーシャル・イノベーション研究科 教授 秋葉芳江 氏

内 容

昨年までのミニフォーラムでは、講義形式で秋葉先生のお話を一方的に聴いていましたが、今年度は前半部分を秋葉先生の講義、後半部分を生徒の課題探究へのアドバイスという形式に変更して実施しました。

当日は、2学年課題探究グループのうち、SDGsとテーマが結びつく可能性がある7グループ27名が211室に集まり、冒頭25分間で端的にSDGsが重要課題である世界の現状についてレクチャーを受けました。その後、各グループ10分間の前半でテーマを選んだ理由や計画を発表、後半は質問・相談の時間としました。

長野県のSDGs導入の先駆者でもあり、千曲市の町おこしにも長年にわたって深く関与されてきた秋葉先生から、これまでの経緯を踏まえた留意点やアドバイス、励ましの言葉をいただきました。最後に秋葉先生より総括として、高校生の若い力への期待と激励の言葉をいただきました。

普段大学生と接している先生のアドバイスは、高校生にとっては少し厳しいと感じる部分もあったかと思います。時々関西弁が出る、パワフルな秋葉先生のアドバイスを参考に、これから先の課題探究を深めていってください。

~7グループのテーマ~

家庭科班から地域の福祉へ

千曲市への新幹線の誘致

地元+健康+食べ物

棚田活性化

空き家のリフォーム

食と地域のかかわり

福島県と長野県の放射線量の比較

<生徒感想>

・SDGsが身の回りに関わるほとんどのことにつながってくることが知れて、世界が広がった感じがしました。また私たちの課題探究へのアドバイスも大変参考になりました。

・SDGSと表面上でしか理解していなかったけれど、ピラミットとして成り立っていると知らなかったのでさらに詳しく調べ活用していきたいです。

・自分達の探究活動の目的を見つめ直すいい機会になった。お金だけではない課題解決をもう一度考えることが出来た。とても有意義な時間をありがとうございました。

・ほんとに面白かったです!もっと聞いていたいなぁと思いました。SDGsに関してのお話がすごく興味深くて、すごい勉強になりました!是非ともまたお話をお聞きしたいです。

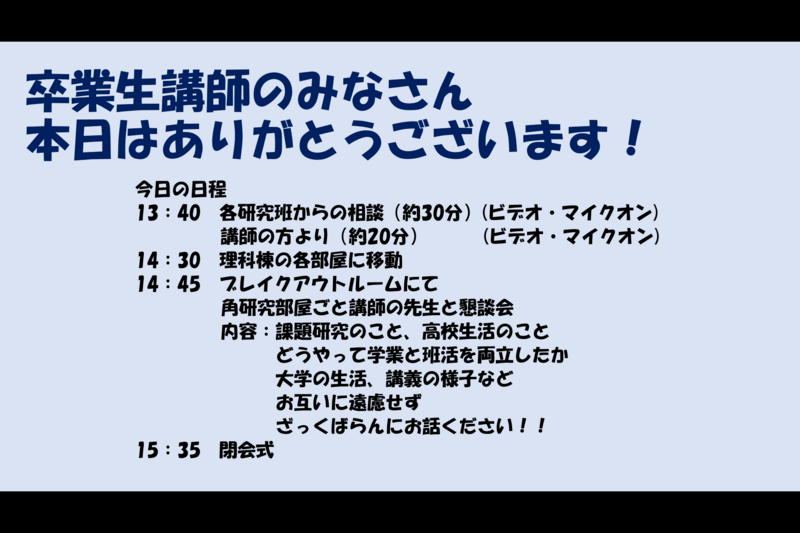

課題研究構想相談会(オンライン)

実施日時 5月30日(火)5・6時限 13:40~15:40

実施会場 2年7組HR教室、コンピューター教室、理科棟(個別相談時に利用)

参加生徒 高校2年7組(理数科)

講 師 本校を卒業生した6名の大学生(敬称略)

市野桃音 新潟大学工学部工学科建築学プログラム (数学)

大谷彩日 明治薬科大学薬学部薬学科 (化学)

北澤初音 東北大学医学部保健学科看護学専攻 (化学)

待井優花 福井県立大学海洋生物資源学部海洋生物資源学科 (生物)

田中 光 東北大学理学部 (物理)

尾崎麟太郎 富山大学理学部 (地学)

内 容

課題研究をより充実したものにするため、構想の段階で講師にオンラインで相談してアドバイスを受けるために、昨年度から始めた企画です。講師の大学生は、課題研究に対するアドバイスだけでなく、大学の様子や高校時代の時間の使い方、課題研究が大学受験にどのように繋がっていくか等、多面的な意見をプレゼンしてくれて、高校生活全般の意欲の向上につながっています。

今年は前後半の二部に分けて行いました。前半では、2年7組の課題研究班ごと代表者が、自らたちで抱いている構想をプレゼン発表して説明し、その後、講師が自分たちが行ってきた課題研究の内容、実験方法や流れについて説明するとともに、工夫したことや班活動との両立などについて苦労したことについて話してもらいました。

後半では、研究分野ごとに、大学生1~2名と高校生2~5名のグループに分かれて、小グループでの懇談会を行いました。高校生からは数多くの質問が出されて活発な交流が行われました。講師の方々も、自身の課題研究について、実際に経験した探究の流れや高校生での学びが大学生活に実際どのように活かされるかなど自身の体験をもとによく話してくれました。生徒たちにとっては、受験を突破した先輩からの説明が、これからの探究活動、生活へのよき動機づけになりました。一方で大学生にとっても、これからの研究活動に向けて考えるよき契機になったと思います。

<生徒感想>

・先輩方の上手くいかなかった経験を聞いて、苦戦しそうなところがよくわかった。聞いたことを参考にして、これから計画を立てて行きたい。

・屋代高校を卒業した大学生と話が出来るいい機会となりました。課題研究だけでなく大学のことも聞けて充実した時間でした。

・とても貴重な機会でためになったところも多くあった。この会によって、今後の方針についてより明確にすることができた。ただ、準備不足も目立ったが、まだテーマが決まったところだったり、知識がまだ不十分だったりするので、この会は、もう少し後にあるとより深まるのかなと思った。

・大学生の話を聞くことができる貴重な機会を得られてよかった。探究を進めていく上での手掛かりとなった。

・研究の話だけでなく、勉強のことや高校生活のことを話してくださり、ありがとうございました。とても面白かったです。

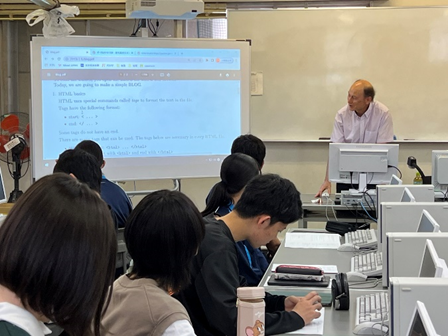

<サイエンスイングリッシュ連携講座> 報告

実施日時 5月11日、19日、23日

実施会場 屋代高校 2年7組HR教室、コンピューター教室

参加生徒 高校2年7組(理数科)

講 師 信州大学工学部 教授 デービッド・アサノ 先生

内 容

1日目は高校数学で用いる数式や関数(桁数の大きな数字、小数、分数、加減乗除、ルート、累乗、指数、対数、分数の数式、三角関数、等式、不等式)を、英語ではどのように言い表すのかを教わりました。2日目は、HTMLの基本的なタグについて学習した後、実際に自分のBLOGを作成しました。3日目は、前回学習したHTMLにJavascriptを加えて、簡単なプログラムを作る学習をしました。

最初は、対数の言い方が難しく、聞き取るのが大変そうな生徒もいましたが、生徒はフルに頭を回転させてだんだん積極的に取り組み、答えがわかった生徒は自ら手を挙げるようになりました。

英語の聞き取りが苦手な生徒、コンピュータ操作が苦手な生徒、タイピングが苦手な生徒と様々ですが、直接アサノ先生に指導をしていただいたり、仲間同士で助け合ったりしながら、喜々として積極的に取り組んでいました。大半の生徒にとってHTMLの使用は初めての経験で、こういった実習演習は非常に興味深かったようです。自分で作成したプログラムがブログに反映されたときには、思わず歓声があがりました。

<講師より>

・反応の良い生徒が多く、概ね生徒は授業についてきたと思える。生徒の反応はよく、わかること、わからないことをしっかり伝えてくれた。理解力は高く、どの生徒も集中して講義を聞いてくれた。

・パソコン室で実際にパソコンを使いながらの授業は、生徒は楽しんで参加できたようだ。コンピュータの操作が得意な生徒と苦手な生徒が混在していた。

・内容が面白いと思ってくれたようでよかった。プログラムを作成していて疑問に思ったことは生徒が質問してくれた。

<生徒感想>

・算数ではなく、数学についての英単語が知れてよかった。英語⇒日本語⇒計算⇒日本語⇒英語の課程を踏んで考えるのが大変だった。

・floorとかまだ習っていなくて日本語とも違った言い方のものもあったが、自分の中でしっかり理解できて将来に向け、良い授業になった。

・慣れない英語での数学で最初は戸惑ってしまったときもありましたが、とても丁寧に説明してくださり、わかりやすかったです。日本語と英語でこんなにも標記の仕方が変わったことにとても驚きました。

・David先生の発音はすごく聞き取りやすくて、聞いていて楽しかった。

・Wordなどで同じ文章を作ろうとしたら簡単だけど、色々な英語や記号を使ったりしてblogを作ってみると難しかったです。ですが、慣れてくると文字の大きさや色を変えたり写真を入れたりするのが簡単に楽しくできるようになりました。

・ブログやホームページが裏でどのように動いているのかを知れて、とても興味深かったです。

・コンピュータということもあり苦手意識でなかなかblogを作るのに苦労しましたが、間違えているところを優しく先生が教えてくださったり、下手な英語での質問にも丁寧に答えてくださったおかげで理解できました。初めてコンピュータが楽しいと思えました!

・ブログ作成を初めて行ったが、見本の真似をしながら構造を理解することができた。また、プログラミングの活用のされ方をしり身近に感じた。初期のプログラムのように感じ、現代までの発展を少し感じた。応用のされ方をインターネットの使用等を通じて日々考えていきたい。

・PhysonやJavaScriptなどではなく、デフォルトのメモ機能でブログサイトをつくれたことにとても驚いた。今までにない経験でとても楽しかった。

・JavaScriptを使ってプログラムを組んでみて難しいのもあったがしっかりとこなして、とても学びが深まった。

・Blog同様最初は文字を打つのが大変だったり、スペルミスやどこかが抜けているとちゃんと機能しないのでただしいものを作るのが難しかったです。ちゃんと正解通りに動いたときはとても嬉しかったです。

・ブログを書いたプログラムに関数とかがでてきて考えることも増えたが、情報で習ったパイソンのプログラムと似ているところもありそれともリンクさせて考えられた。

・プログラミングを英語でやるのはとても難易度が高かったです。ですが今までの情報の授業とは違うようなプログラムで面白く興味深かったです。まだまだわからないことばかりですが、プログラミングに少し触れることができて楽しいと思えたので課題のBlog, Program頑張ろうと思います。