活動

<ミニフォーラム> 報告

実施日時 9月29日(金)17時~20時

実施場所 屋代高校地学教室 天文ドーム

講 師 高橋英則 先生

(東京大学大学院理学系研究科 天文学

教育研究センター ・木曽観測所)

参加生徒 シドニー研修参加者(10名)、

天文班員(12名)

内 容

7月の「星の教室」で2年理数科がお世話になっている東大木曽観測所より、高橋先生をお招きして、SSHサイエンスミニフォーラムを開催しました。お話は、イントロダクション(木曽観測所の紹介、チリのアタカマでの南天)に続いて、南半球での実習案の提案(南半球の星座・プロキシマケンタウリを撮ってみる・星を使って地球の大きさを測る・マゼラン銀河観察・ふたご座流星群カウント・地磁気の伏角偏角を測定)、そして機器の使い方(カメラ・ポータブル赤道儀)という順に、丁寧なスライドで説明していただきました。高橋先生ご自身がチリの天体観測を行っており、実体験に基づいたお話はとても興味深く、3時間はあっという間に過ぎてしまいました。少し曇っていましたが、大きな月も見ることができました。

受講者については、今回はシドニーでの実験の話をメインに行ったので、シドニー研修参加者と天文班に限って行いました。天文班はこの後に合宿を行いました。

<生徒感想>

・天体知識だけでなく、天体撮影についての説明があったのがとても良かった。

・ふたご座流星群など⚪︎⚪︎座流星群という名前がどうして星座の名前がついているのか不思議に思っていたので知ることができて良かったです。

・普段はそんな気にすることもなく生活していたのでそのなんでこんな写真が撮れるのか?などわかったことがたくさんあるので、それを生かしてシドニーでもとってみたいです。

・長野とシドニーのそれぞれの見える星の範囲や、見え方の違いが分かり、いつか南半球でも星を見てみたいと思った。星雲や流星群のしくみをより詳しく知ることができ、理解が深まった。今後の観察にも大変役立つ講演となり、良い経験となった。

<バイオサイエンス連携講座> 報告

実施日時 9月19日(火) 25日(月)

実施場所 長野県総合教育センター(塩尻市)

参加生徒 高校1年理数科

内 容

次の4種類の実習を2日間に分けて実施しました。

① 茎頂観察とバイオテクノロジー技術

組織培養を想定して茎頂組織を摘出し、その様子を顕微鏡で観察し、茎頂部分の写

真を撮ってその画像を使って長さなどを計測しました。

② 電子顕微鏡を活用したミクロ探査

光学顕微鏡では観察することが難しい、ミクロの世界に触れました。

③ モーションキャプチャ技術とアニメーション制作

映画やスポーツ工学の分野で広く使用されているモーションキャプチャ技術を

体験しました。前半は、フリーソフトウェアのMikuMikuDance(MMD)を使用し、

PC上のキャラクターを動かし、後半はkinect360を使って、自分たちの動きを

データ化して動画に落としこむモーションキャプチャ技術を体験しました。

④ ドローンプログラミング

基礎知識を習得した上で、初心者向けのプログラミング言語「Scratch」を使用し、ドローンの制御と操作を行いました。

<生徒感想>

・今回の実習で、普段あまり触れることができないミクロの世界やテクノロジーに触れることができました。これからの生活に活かしていきたいです。

・科学について色々なことを体験したことで、興味が前よりもより高まったし、とても楽しい経験もできて良かった。将来やりたいことがまだしっかりと定まっていなかったので、今回教わったことも参考にしながら、進路にも役立てたいと思った。

・学校の授業では触れることのできない機器などを使ったりより専門的な学びができた。この学習を通してもっと知りたくなったことや興味が湧いたことを自分でも調べてみたい。

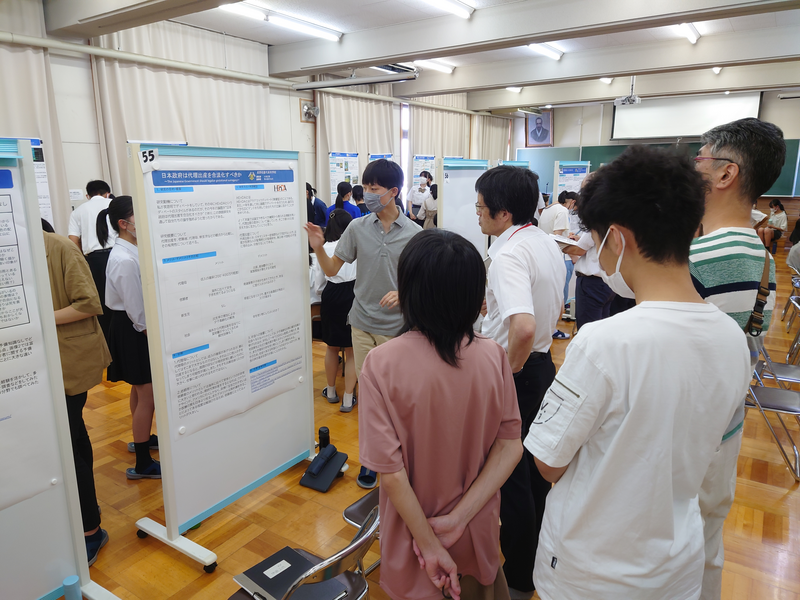

<課題研究・課題探究 中間発表会> 報告

実施日時 8月26日(土)8:30~12:00

実施会場 第2体育館(開閉会式)・多目的教室・2棟の各教室

助言者 赤地憲一先生(屋代高校同窓会)、村松浩幸先生(信州大学教育学部)、

森山徹先生(信州大学教育学部)、樽田誠一先生(信州大学工学部)、

太田哲先生(信州大学理学部)、秋葉芳江先生(長野県立大学)、

内海重宜先生(公立諏訪東京理科大学)、市川進之介先生(長野電子工業)、

飯島稔先生(千曲市立上山田小学校)、

塚田武明先生(長野県教育委員会学びの改革支援課)

内 容

高校2年生が各会場に分かれて、課題研究・課題研究として取り組んできた探究の内容をポスターセッション形式で行いました。当日は授業公開日でしたので、一般の方(保護者の方)も多く見に来られました。県内の他の高校からも、関係の先生方が見に来られました。

会場は、アカデミックな雰囲気に包まれ、ポスターの前で熱心に説明する生徒達と、それを頷きながら感心して聴いて、時に質問や助言をしてくださる聴衆の方々が居ました。

今年度は、なるべく多くのフィードバックが得られるように工夫して開催しました。助言者の先生方からは、ほぼすべてのグループにアドバイスをいただきました。探究活動はこれから先、3年生になっても継続して行われます。今回の中間発表で頂いた助言を生かして、さらに深まった研究にしていってください。

<生徒感想>

・大学教授や校長先生からの助言を頂くことができ、今後の研究において重要になってくる部分を認識することができた。また、その中での課題を見つけることも出来たので、解決策を考えていきたいと感じた。ポスターセッションでは、他の班の研究の成果を聴いたり、同年代の様々な視点を見つけたりすることが出来た。今後の研究に活かしていきたい。今回の貴重な経験を生かし、発表の面でも向上していきたいと思う。

・仲間と意見を出し合いながら、今日に向けて課題探究を進めることができた。他のグループの発表を聞くことで、私たちの今後の活動に生かせることを沢山発見できた。また、助言者の先生方にアドバイスいただいたこと、ポスターの書き方や発表の仕方などを改善してより良いものにしたい。ポスターセッションで発表することは緊張したが、興味を持ってくれたり、感想を伝えてくれたりする方が多くいて、私たちの活動を伝えられてとても楽しかったです。

・大学などからきてくださった助言者の方達に意外にも屋代の先生の意見も聞けて良かった。

特に金井先生が大学生時代に御伽噺について調べていたということで、とても参考になった。

<マスフェスタ> 報告

実施日時 8月26日(土)

実施会場 大阪府立大手前高等学校

参加生徒 2学年理数科 2名

内 容

全国から多数の高校生が集まり、数学に関する生徒の取り組み(課題研究、部活動等)の研究発表を行うことによって、お互いの数学に対しての興味関心を高めるとともに、それぞれの研究内容をさらに深めようというマスフェスタです。今年も本校から課題研究班が1つ参加しました。本校課題研究の発表テーマ「ノイズキャンセルの新しい形」

生徒自身が発表をする過程で、自分の理解があいまいな点や課題等に気づくことができました。また、何回か発表する中で、発表の仕方や内容を整理し、より分かりやすい発表をすることができました。

会場では、日頃から数学に興味関心がある生徒や、大学教授から質問や意見をもらうことにより、課題研究をさらに深めていくきっかけとなるようなアドバイスをもらえました。また、全国の数学好きの生徒たちが集まる発表会なので、とても良い刺激を受けることができました。

<生徒感想>

・午前中はどこが要点かわからなくなる発表になってしまったが、後半ではもらったアドバイスを活かして、わかりやすい発表ができたと感じたのでよかった。

<野外観察実習> 報告

実施日時 8月24日(木)

観察場所 上高地コース(2、6組) 戸隠化石採集コース(7組)

乗鞍高原コース(1、5組) 志賀高原コース(3、4組)

参加生徒 屋代高校 1年生全員

内 容

今年も1学年全員で実施しました。各コース、専門的なガイドさんに多くついてもらい、サポートしてもらいました。主な見学・実習場所は下記のとおりです。

屋代高校SSHでは、普段の教室内での学習だけでなく、実習・実験・体験活動に基づいたプログラムを大切にしています。このような自然観察実習を、学年生徒全員で行うプログラムは全国的にも珍しく、屋代高校SSHの特徴でもあります。

引率された先生方、参加した生徒の皆さん、大変お疲れさまでした。

上高地コース:風穴の里、上高地ビジターセンター、実習(上高地)

乗鞍高原コース:風穴の里、乗鞍自然保護センター、大雪渓見学、実習(乗鞍高原)

志賀高原コース:実習(前山リフト~四十八池)

戸隠化石採集コース:戸隠露頭観察、地質化石博物館

<生徒感想>

・(上高地)植物の名前や上高地の歴史などのことが知れたので良かった。歩くのは疲れたけど森林を感じられることができた。

・(上高地)上高地に初めて行けて、沢山の自然や生物を実際に見ることができて嬉しかったです。上高地に生息する生物の詳しい説明を聞いて、とても勉強になりました。自然は長い年月をかけてつくられていくことを知れたし、素晴らしい景色を見ることができてよかったです。

・(乗鞍)ガイドの方から乗鞍高原の野生動物や植生、歴史など様々な分野についてのお話を聞いて、山への関心がより高まった。また、山に行く際にも役立つお話をしてくれたので良かった。今回学んだことを思い出しながら長野の色々な山に登ってみたいと思った。

・(乗鞍)乗鞍のような大自然と触れ合う機会がなかなかないので、本当に貴重な時間でした。長野県の生物