活動

<第16回マスフェスタ(全国数学生徒研究発表会)>報告

実施日時 8月24日(土)

実施会場 大阪府立大手前高等学校

参加生徒 高校2年理数科4名(課題研究数学グループ)

内 容

全国から数学に興味関心の高い生徒が集まり、課題研究や部活動等の研究内容を発表しました。発表はポスターセッション形式で50分の発表を4回(2回発表、2回見学)行い、その場で発表を踏まえた意見交換や研究交流を行いました。自分たちの研究内容を発信するとともに、多くの研究内容について触れ、数学的な理解を深めることができました。本校数学グループの発表テーマは「重平均不等式」です。

成果・課題等

・50分2回という発表時間の中で、ポスターの内容を発表する時間と、補足するために途中式等を自由記述しながら説明する時間を効率的に取ることができ、見学者に研究内容を丁寧に説明することができました。また、説明する過程で自身の考え方を整理し、より分かりやすい発表とすることができました。

・全国から数学に高い興味関心がある生徒が集まったことにより、非常に刺激的な時間を過ごすことができました。意気揚々と発表する他校の生徒の様子や、高校数学の内容を超えた研究発表を多く見学することで、今後の研究へのモチベーションを高めることができました。

・大学教授や他校の生徒から質問や意見をいただき、今後の研究を進める手がかりを得ることができました。

・今回は本校から1グループでの参加でしたが、「数学好き」には非常に有意義な発表会でした。学年学科問わず、数学をテーマに研究している生徒を対象に積極的な参加を促したいと考えています。

<生徒感想>

・知らなかったジャンルの研究から日常生活に関連したジャンルの研究まで色々な研究の発表が聞けて楽しかった

・全国の学校からレベルの高い研究発表が聞け、先生方と議論できたことが非常によかった

・生徒や先生方から頂いたアドバイスや観点を元に更に研究を進めていきたい

・記号の改良、式を用いた表し方の検討などをしていきたい

<アカデミックサイエンス 信州大学工学部実習> 報告

実施日時 8月8日(木)

実施会場 信州大学工学部 E2棟(AICS)2Fセミナースペース他、各研究室

参加生徒 高校2年理数科、オーストラリア研修参加者

内 容

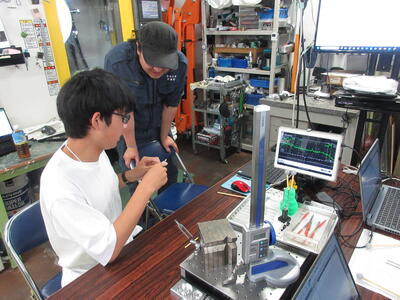

⑴ 研究室に分かれての実験/実習

1 物質化学科「水をキレイにする化学~ヨゴレをくっつけて取る吸着技術」

2 電子情報システム工学科

「光で電流を測ってみよう~光プローブ式電流センサを用いて局所・狭所の電流計測」

3 水環境・土木工学科「泥水を真水に変える膜分離技術」

4 機械システム工学科「デジタルの技を利用して「ものづくり」をしよう!」

5 建築学科「木造建築の伝統的な継手・仕口を作ってみよう!」

⑵ クロージング 成果プレゼンテーション

工学部担当職員・TAの学生・大学院生に入念な事前準備をしていただき、どの講座も大学の研究、実習の一端に触れる生徒にとって刺激的なイベントとなりました。閉会式では、各研究室ごと、実習内容の発表を行い、成果を皆で共有しました。

<生徒感想>

・電子情報学科では、大学の研究成果である微少な回路の測定が興味深かった。

・大型の工作機械を実際に動かして、音叉やペン立てを設計したとおりに作ることができ、物作りの楽しさを感じることができた。

<令和6年度SSH課題研究発表会(全国SSH校の代表グループが集合)>報告

実施日時 8月6,7,8日(火、水、木)

実施会場 神戸国際展示場

参加生徒 3年理数科「廃棄果実から作るバイオエタノール」研究チーム4名

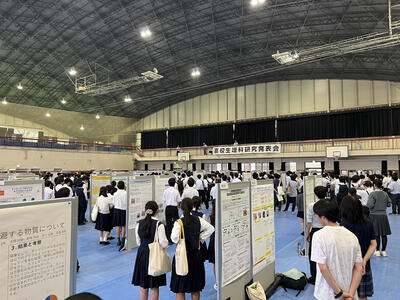

内 容

8/6(火)8:30屋代高校前駅に集合し、神戸国際展示場へ移動。オンライン受付を行い、ポスターをブースに貼り付けた。16:00までには退室。

8/7(水)全231グループが3つの時間帯に区切られ、午前3時間、午後2時間ポスター形式で発表(途中で審査)。各時間帯では稼働グループが2つ、休みで見学できるグループが1つで順番に回していった。審査員は3名1組で10題ぐらいずつを1グループ20分ぐらいかけて審査した。(本校SSHコーディネーターの山本先生はこの審査員の一人)午前中はこの3名が上位2, 3グループを選び、上がってきた約60グループを、各分野の審査員が午後に審査し、6分野から1校ずつが選出された。発表された6グループは翌朝の口頭発表リハーサルに入る。

8/8(木)代表校6校(物理・工学、数学・情報、地学、化学、生物A、生物Bの各分野から1校ずつ)によるプレゼンテーション形式による全体発表。発表10分、質問10分。質問は途切れることがない。昼食後、70分間再びポスターセッション。口頭発表した6グループのブースに人が群がる。その後、表彰式。電車の時間がギリギリなので、荷物をすべて持って表彰式会場へ。新神戸駅近くの宿から大きい荷物を受取り帰路に就いた。

231題のポスターが広大な部屋に並んでいる光景は圧巻であった。口頭発表に選ばれた6グループの発表者は大勢の聴衆の前で堂々と楽しそうに発表していた。 昨年度は高校レベルを超えているような難易度の高い研究が多く受賞した印象であったが、今年度は高校生らしいアイデア勝負のテーマや、比較的単純作業でも地道な努力で積み上げたデータから考察したテーマが多く選ばれたように感じた。

<生徒感想>

・発表するだけでなく、簡潔に説明したり質問をする力なども磨くことができて良かった。他の研究では、自分では思いつかないような手法も多くあって沢山のことを学べた。

・1年生か2年生の時に今回のような発表の場に参加することができたら、頂いたアドバイスを活かしてより良い研究にすることが可能だったと思う。屋代高校でも一年次から継続的に研究できれば、もっと研究が活性化するのではないかと思った。

<第18回 高校生理科研究発表会 (千葉大学)>報告

実施日時 9月28日(土)

実施会場 千葉大学工学部西千葉キャンパス

参加生徒 3年理数科「メダカを救おう!」研究チーム4名

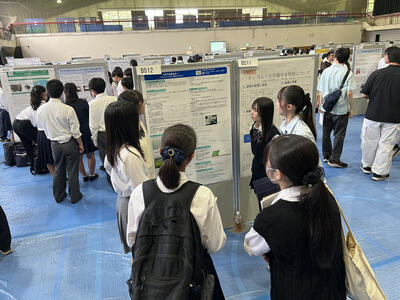

内 容

この発表会は、2018年より千葉大学が主催し、高校生が自らの研究成果を発表する機会を提供し、科学への興味や探求心を育むことを目的としています。

発表はポスターセッション形式で行われました。発表の高校生には、2年生が多かった印象。仮説をたてて終わっている学校もあれば科学部のような子たちが詳しく実験しているところもありました。他の学校の生徒に刺激を受け、本校の生徒たちも楽しそうに発表を行っていました。2年次にこのような発表会に参加すると、いい刺激を早めに受け、実験方法や計画の具体的な助言をうけることができると感じました。

<生徒感想>

・ポスター発表を通して他校の生徒や企業の方と交流し、自分たちにはなかった視点を得られたり、実験を進める上でのアドバイスを頂いたりすることができ、とても貴重な時間になった。校内での発表と比べ多くの刺激を得られたとても面白い会だった。

・いろんな人の視点は自分では考えつかないもので、たくさんの人の意見を共有しあえる機会をもっと欲しかったと思った。

<東北サイエンス・つくばサイエンスツアー>報告

実施日時 7月30日(火)~8月1日(木) 2泊3日

実施会場 福島県立福島高等学校、東北大学工学部、筑波実験植物園、国土地理院・地図と測量の科学、CYBERDYNE STUDIO

参加生徒 高校1年6名、高校2年33名 計39名

内 容

(1) 福島県立福島高等学校との交流会

本年度は二部構成での交流会となりました。

一部目は福島高校生徒、屋代高校生徒混合4名のチームにより、乾燥スパゲティーとマシュマロを用いたタワー作りを行いました。タワーの高さを競う競技形式で各チームは打ち解け合いながら工夫を凝らしていました。

二部目は2グループに分かれ、各校の課題研究ポスターの見学・発表を行いました。一部目でお互いに打ち解けていたためか、盛んに質疑応答がなされ、今後の研究活動によい刺激となりました。

(2)東北大学生(屋代高校OB)との交流

屋代高校卒業生の6名の先輩との座談会を行いました。大学生の自己紹介の後、6グループに分かれ、交流を行いました。高校生の質問に答える形で進められ、課題研究に関することや勉強方法やそのスケジュールなど積極的に先輩に質問していました。大学での様子を垣間見ることにより、研究や学習に対するモチベーションのアップにつながりました。

(3)東北大学工学部訪問

東北大学工学部は5つの学科から成り、学科内もさまざまコースに分かれています。

はじめに電気情報物理工学科:中村健二教授(屋代高校OB)からモーター・発電機の高性能化に関する研究、特にトルクやエネルギー効率の良い非接触磁気ギヤについてご講演・実技指導をいただきました。また、大学入試に関する情報、研究室の情報も説明していただきました。

その後、東北大学オープンキャンパスと同日だったため、参加生徒が希望する学部学科の説明会に参加しました。

(4)筑波実験植物園

国立科学博物館が植物の研究を促進するために設置した植物園で、生きた多様な植物を収集・保全し、絶滅危惧種を中心とした植物多様性保全研究を推進しています。研究員の方より、埼玉県越谷市原産で野生下では絶滅してしまったコシガヤホシクサの保全と野生復帰に向けた取り組みを例に植物園の取り組みをお聞きし、植物を収集保全することの意義を教えていただきました。

人類は他の生物よりもはるかに多くの植物の恩恵を受けており、人類が将来も生き続けるために植物の多様性を知る・守る・伝えることが大切です。園内の様々な貴重な植物を観察することで、生態系をふくめた植物に興味関心を高め、環境を保全することの意義を感じることができました。

(5) 国土地理院・地図と測量の科学館見学

3Dホログラムを利用した大きな立体日本地図や、伊能忠敬の地図など歴史的なものを見学し、測量方法やその利用等を学びました。地図を通して、地形や測量に興味関心をもつことができました。

(6) CYBERDYNE STUDIOでの体験・見学

CYBERDYNE STUDIOでは装着型ロボット技術体験をしました。生徒が体験したのは前腕のロボット技術で、上腕皮膚表面に微弱な電気信号を送り、前腕の伸びを行うものです。前碗ロボットは筋肉の動きを増幅するのではなく、人体上の微弱な電気信号をキャッチすることで制御を行っています。現在はリハビリ分野での実用化がなされており、機能回復に多大な効果をもたらしていることに大きく関心を寄せていました。

<生徒感想>

・福島高校との交流では、マシュマロタワーづくり、ポスター発表会など、初めて会う人との交流の機会がたくさんあって、コミュニケーション力を伸ばすことができたし、発表時のポイントなど、さまざまなことを習得することができました。

・東北大学のオープンキャンパスだけでなく、福島高校との交流や、筑波の植物園、地図と測量の科学館、Cyberdyne Studioなど普段なかなか自分では行かないような場所にも行くことができ、とても良い経験になりました。

・この事業を通して、ものの考え方や勉強に対する考え方が変わりました。本当に良い体験になりました。