活動

SSH 課題研究中間発表

今年度のテーマ

「メタン発酵 is our future」 「長野県のスキー客数を予測する」

「より優れた燃料電池の製作」 「バイオエタノールの抽出」

「音力発電は実現可能か」 「液状化現象が起こりやすい条件とは?」

「ペーパープレーンの滞空時間を延ばす」 「スクロース溶液のpH不安定性について」

「イカダモでバイオエネルギーをつくる」 「エンバクの他種植物に対する成長抑制」

「ニュートンビーズが高く上がるための条件を探る」

詳細:ハトニハをご覧ください(下記URL)

http://yashiro.jpn.org/jo30zt6lc-159/#_159

SSH 「アカデミックサイエンス」物理連携講座

10/11(火) SSHアカデミックサイエンス物理連携講座として、横山祐典先生(東京大学大気海洋研究所 高解像度環境解析研究センター環境解析分野教授)をお招きし、「科学で探る過去の気象・環境」と題しご講演をいただきました。

横山研究室で分析に使っているサンプル (殆ど自分たちで採取)を、レーザー照射高分解能誘導プラズマ質量分析装置、加速器質量分析装置などで地球科学的なデータを抽出していることを知り、環境問題に関して様々な分析方法があることを学んだ。また、それらのサンプルを実際に手にしながらの講義は、生徒自身の興味関心が引き立てられた。ひとつの研究テーマでありながら様々な学問や知識の中で研究が進められていることを、今後の課題研究等に生かしてもらいたい。

(殆ど自分たちで採取)を、レーザー照射高分解能誘導プラズマ質量分析装置、加速器質量分析装置などで地球科学的なデータを抽出していることを知り、環境問題に関して様々な分析方法があることを学んだ。また、それらのサンプルを実際に手にしながらの講義は、生徒自身の興味関心が引き立てられた。ひとつの研究テーマでありながら様々な学問や知識の中で研究が進められていることを、今後の課題研究等に生かしてもらいたい。 SSH事業 「野外観察実習」(1学年全員)

環境と自然が重要視される現代社会にあって、格

コース

・信州大学自然教育園

・八島湿原(霧ヶ峰)

・志賀高原(大沼池周辺)

・乗鞍高原(乗鞍自然保護センター)

・上高地(上高地ビジターセンター)

・戸隠地質化石博物 館

館 SSH「信州大学工学部研究室訪問」

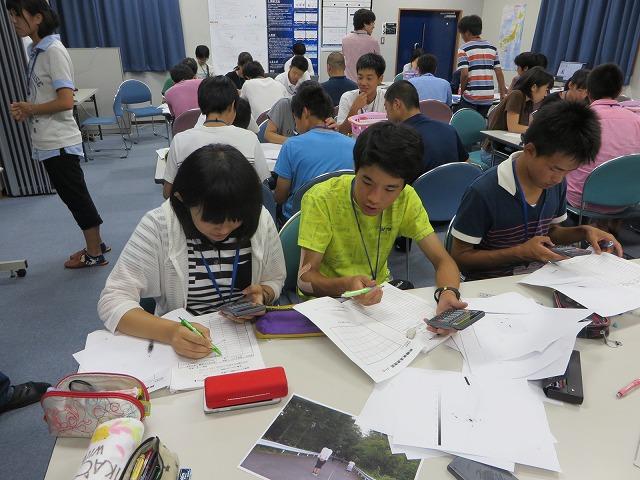

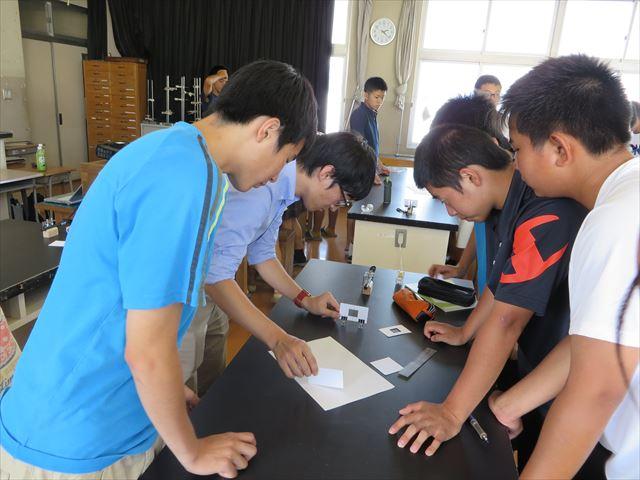

8/18(木)SSH事業「信州大学研究室訪問」を実施しました。7つのテーマに分かれ、各テーマ4~8名のグループで実習を行いました。大学の先生方や大学院生に指導していただきながら、各研究室で行われている専門分野において実際に行われている実験・実習などを体験しました。また、大学院生との交流や学食を利用しながら大学の雰囲気を味わいました。

実習内容

・「酵素を用いて異性化糖を作る」

・「環境にやさしいエコ水車発電~高校物理で発電のしくみを理解しよう」

・「UMLモデリングによるシステム開発:プログラムを書かないロボット制御」

・「電子回路入門-電子スイッチ,夜間灯,電子時計を作製しよう-」

・「マシニングセンターによるNC加工実習」

・「測量実習体験 ~2点間の高低差をはかろう~」

・「光るコスメティックマテリアルの化学合成と電子顕微鏡観察」

青少年のための科学の祭典2016上田大会に参加

8/6(土)理系進学希望者と、将来教育関係の職を

この体験を機会に、今後の科学に対する関心や知識、教育関係への興味が大きくなることを期待しています。

SSH 「東京大学木曽観測所天文学研修」

7/29(金)から30日(土) SSHアカデミックサイエン

この2つ

日間で、これから行う課題研究を手法、まとめ方を学ぶことができました。

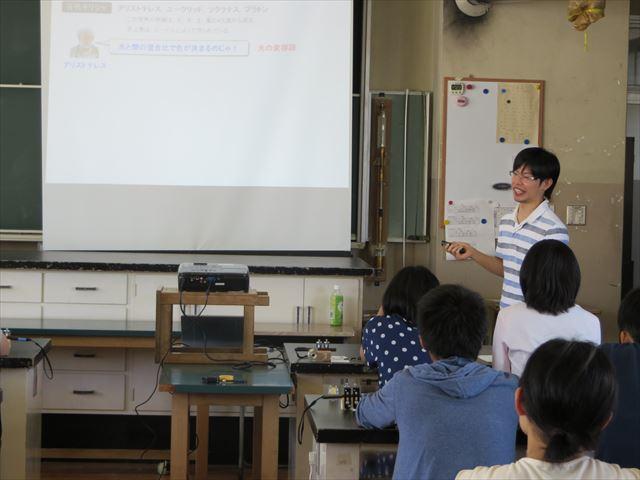

日間で、これから行う課題研究を手法、まとめ方を学ぶことができました。SSH 「アカデミックサイエンス」(物理連携講座)

7/19(火) SSHアカデミックサイエンス(物理連携講座)

量子力学とは高校物理で扱わない分野で、生徒にとっては難しい講義となりましたが、講師の先生方の分かり易い説明に興味

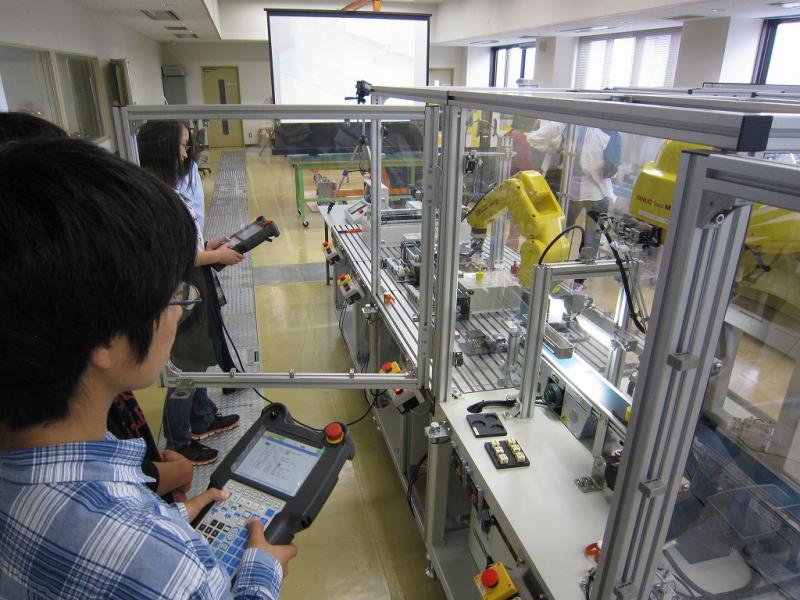

SSH 「サイエンスラボ」

SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。

SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。この研修が今後の「一人一研究」に生かされる

ことを期待しています。

ことを期待しています。SSH 「グローバルサイエンス」

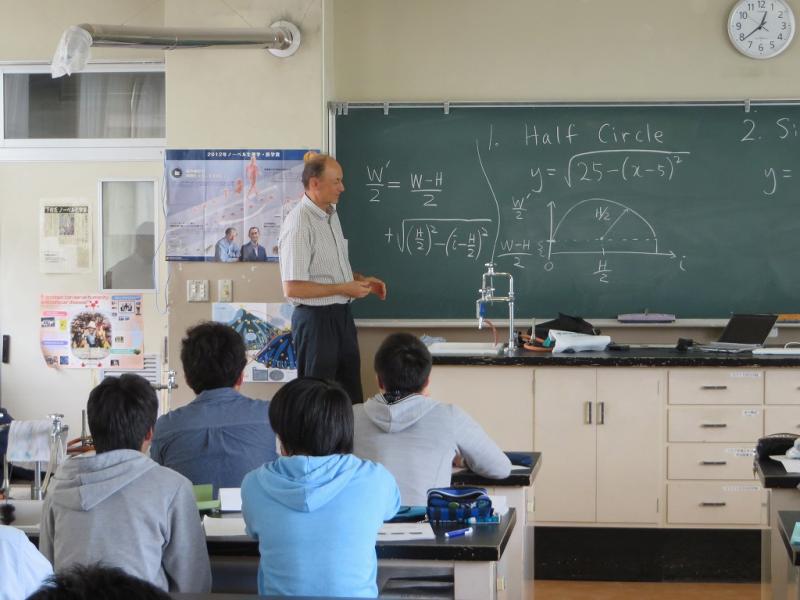

として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。

として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。

SSH米国海外研修

<生徒感想>・雪のヨセミテハーフドームの雄大な岩壁に圧倒されました。事前学習の写真とは比べ物にならない壮大さと迫力がありました。ミラーレイクからみたハーフドーム、本当に美しかった。

・スタンフォード大学構内でのインタビューは緊張しましたが、会話ができたときは本当に嬉しかった。自分の英語に少しだけ自信を持ちました。海外で学びたい気持ち、英語へのモチベーションが上がりました。

・AGUの規模の大きさにびっくり。2000もの研究ポスターがズラーと並んでいて、興味のある研究を選び、研究者に質問。やはり専門的な内容は分からないこともあり、もっと勉強したいと思った。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。・一緒にいたみんなの質問や行動にハットさせられることが多かった。みんなで「頑張れた」という達成感が得られました。