活動

ジオサイエンス連携講座

2月7日(月)に、1年理数科対象の「ジオサイエンス連携講座」を実施しました。連携講座は11月にも実施していますが、今回は信州大学名誉教授の鈴木啓助先生を講師にお招きし、「地球温暖化と地域での応答」という内容で講義をしていただきました。様々なデータや資料を使って、今現在地球規模で起こっている事象について分かりやすく講義をしていただきました。事前学習を時間かけて行ってきたので内容も理解しやすかったようです。長野県の地域(諏訪市・軽井沢町等)に関する情報も紹介していただき,温暖化に関する考え方の一端を勉強することができました。

詳しくは、arkheをご覧ください。

サイエンスダイアログ①

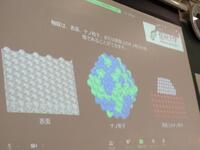

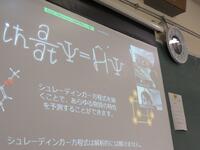

2月3日(水)に、2年理数科対象の「サイエンスダイアログ」を実施しました。これは、海外から日本の大学に来て研究している若手研究者の研究に関する内容を英語でレクチャーしてもらうものです。2年生は昨年もこの講義を受けており2回目となります。今年は新型コロナの影響でオンラインでの実施となりましたが、熱心に英語での講義を理解しようとしている姿がありました。昨年よりは聞き取れたようです。

講 師:Gerardo VALADEZ HUERTA(信州大学・先鋭材料研究所)

国 籍:ドイツ

研究分野:工学系科学・ナノ材料科学関連

内 容:シュレーディンガーの方程式に触れ、分子シミュレーションをするソフトを使う様子を見せながら、燃料電池を高効率で反応させるための触媒をシミュレーションで探し出す様子を示してくれました。

詳しくは、arkheをご覧ください。

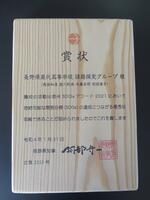

信州SDGsアワード2021表彰式

1月31日(月)の午後に、「信州SDGsアワード2021」で受賞したグループの表彰式と研究発表会が、オンラインで実施されました。本校からは、2年課題探究のグループが応募し、県知事賞を受賞しました。

表彰式には、阿部長野県知事が出席し、オンラインでしたが阿部知事から木製の賞状が授与されました。研究発表会では、受賞した小学生の部(3校)、中学生の部(2校)、高校生の部(3校)が10分程度プレゼンを行い、審査員から講評をいただきました。以前本校でSDGsの講演をしていただいた、長野県立大学の秋葉先生も審査員として参加されており、本校の受賞についてお祝いのメッセージをいただきました。

県知事賞 高校生の部

「体の中にプラスチックが…?! ~海洋汚染について考えよう~」

角田和佳 堀川莉奈 木藤安耶 田渕華子

詳しくは、arkheをご覧ください。

バイオサイエンス連携講座

1月26日(水)に、1年理数科対象の「バイオサイエンス連携講座」が実施されました。今年は環境問題を取り上げ、国立環境研究所の青野先生に依頼して講義をしていただきました。新型コロナの影響によりオンラインによる講義となりましたが、生徒たちはオゾンと植物との関係性についての話を、熱心に聞き入っていました。休み時間には生徒から多くの質問が出され活発に議論されてました。また、この講義は中学2年生にも実施しました。

講 師:国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域 副領域長 青野 光子先生

テーマ:(高校理数科)「動かず黙って消せ~ 葉っぱのストレス解消法 ~」

(中学生) 「対流圏にいると悪い奴 オゾンに50年ほど耐えてる件」

詳しくは、arkheをご覧ください。

一人一研究 クラス発表会

1月14日(金)・17日(月)の2日間かけて、1学年で取り組んできた「一人一研究・一人一研究α」の発表会がクラス内で実施されました。発表は口頭発表形式で行われ、これまで個人で研究してきた成果を発表し合いました。今年は個人所有のタブレット端末を活用して、レポートやスライドの作成をし、今回の発表もそれぞれの端末を使って行われました。質問も多く出され、有意義な時間となりました。また、相互評価も行い、クラスで高い評価を受けた2名が、3月の全体発表会で発表します。

詳しくは、arkheをご覧ください。