活動

<星の教室> 報告

実施日 7月14日(木)~15日(金)

実施会場 屋代高校 多目的教室他

参加生徒 2年理数科

講 師 東京大学 山岸光義 先生、 東京大学 鮫島寛明 先生

東京大学木曽観測所 森 由貴 先生

T A 東京大学大学院理学研究科天文学専攻 修士 成田佳奈香さん、船越菜月さん

内 容

実習1「視角をつかって距離を測る」

実習2「銀河までの距離を測る」

実習3「宇宙の年齢を求める」

グループ発表

各班で作成したスライドをスクリーンに投影し、宇宙の年齢についての思考過程と結論を説明(各班質疑応答含めて10分程度)

宇宙の年齢を求める事を目的として、銀河までの距離を計算するためのデータ収集を行い、後退速度の情報を合わせて、各班で考えて発表するという内容です。講師・TAの方が上手に手を入れてくださり、班ごとにそれぞれユニークなモデルを考えながら話し合いを進めることが出来ました。

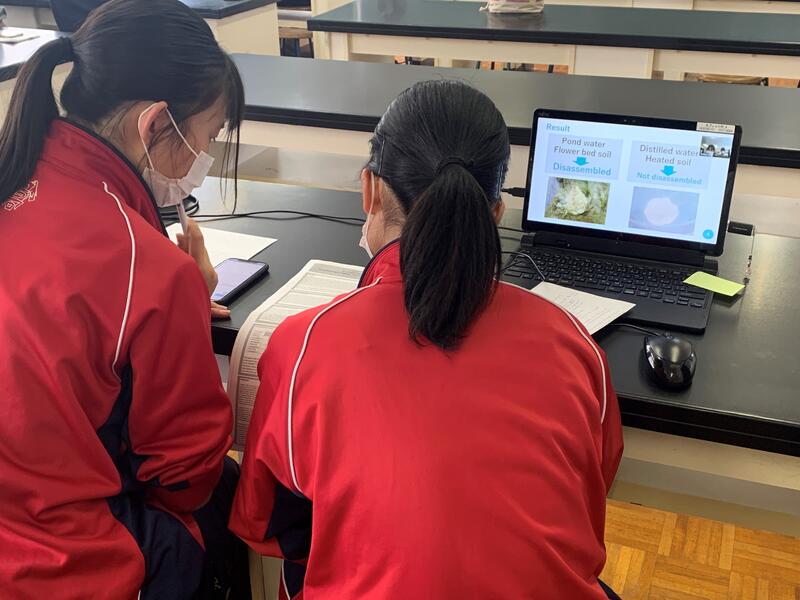

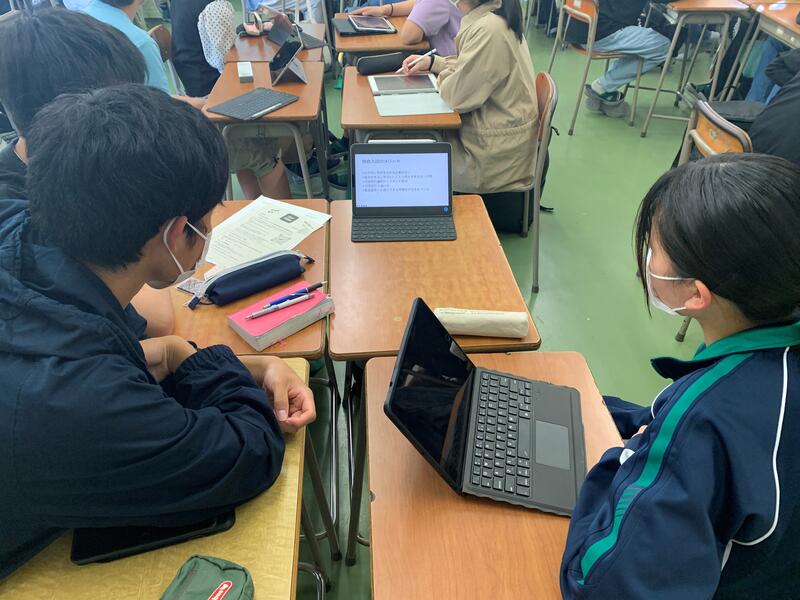

今年度からは、生徒は全員iPadを持っていたので、テキストを電子配布として、グループ発表もiPadを用いて行いました。学校にあるsurfaceも用いて、一人二台のデバイスを駆使して実習が進みました。各班の発表内容について、講師の先生方より事後に詳細な解説もいただけて、生徒と共有しました。電子化したメリットが大きく発揮されました。

コロナ禍で屋代高校開催となりましたが、本来ならば木曽にある東京大学の観測所で行っていた実習です。国内有数のシュミット望遠鏡を用いて観測している研究施設内で、宿泊して実習を行うことが出来ずに、少し残念でした。しかしながら、この企画を中止とせず、様々な工夫を凝らして、実習の本質的な部分(宇宙の年齢を考えて、発表して、議論する)を丁寧に実施してくださった講師の先生方には、感謝したいと思います。この実習は、「ミニ課題研究」と位置付けられています。2年理数科の皆さんは、探究のプロセスを一通り経験できました。今後の課題研究に繋がることを期待しています。

<生徒感想>

・自分達の方針で、課題である宇宙の年齢を求めていくことが出来たことはとても自信に繋がりました。上手くいかず、行き詰まってしまった時もありましたが、先生方が一緒に話し合いに参加してくださり、様々な議論をしながら結論に結びつける事が出来ました。他の班の発表からもそれぞれ違ったアプローチの方法を知れ、正解はわからない問題ですが、色々な考えから仮説を立てていく事はとても面白いと感じました。とても貴重な良い経験でした。

・データから考察していく時は難しく考えるのではなく、まずはシンプルに考えることが重要だと学んだ。また宇宙年齢を求める過程で班員で協力してプレゼン資料を作ることができた。プレゼンの仕方などこれから必要となっていく伝える力を養うことが出来た活動だった。

・星の教室という名前だったので星の歴史や見える季節などを学習するのかと思ったが、もっと研究っぽいことができて楽しかった。東京大学の方達ということでアドバイスしてくれる時も自分達と視点が全然違うと思ったし、いつも知らないうちに着目するべきポイントを見逃しているのかもしれないと感じた。プレゼンテーションのコツなども教えていただいたので研究に活かしたい。

<データサイエンス連携講座 統計講演会> 報告

実施日 7月8日(金)

実施会場 中学棟講義室(中学1年生)・2棟パソコン室(高校1年理数科)

講 師 茨城大学教育学部 教授 小口 祐一 先生

内 容 演題「ICTを活用した統計的問題解決とコンテストに向けて」

統計グラフコンクール、統計データ分析コンペティション、データサイエンスコンテストなどのコンクールに出品することを目標として、データの収集方法やデータ分析の手法についての解説を受けた後、実際にSSDSEのファイルを用いてグラフを作成したり、分析したりする演習を行いました。また、昨年度のコンクールやコンテストの作品を見ながら、作品の良い点や修正した方がいい点などの解説をしていただきました。

参加した生徒達はパソコンソフトを使うことにより、簡単にデータの分析ができることにびっくりしながら、楽しく演習に取り組むことが出来ました。短時間の演習でしたが、今回の講演会を機に統計に興味を持ち、一人でも多くの生徒がコンテスト等に挑戦してもらいたいと思います。

<生徒感想>

・この講演を聴いたことで、今まで資料を作る時にしか使っていなかったエクセルで様々な

データを素早く見やすいグラフに変換できることを知り、手軽に自分でデータ分析ができるのは面白いと思った。

・今日は統計グラフの作り方の演説をしていて、僕も表彰されたような作品を作りたいと思った。大切なことはこのグラフを作り、そこからどんなことを分析しどう文字にして表すか、その力をもっと強めていきたいと思った。そのためにはどんな情報でもいいからグラフを作り、どんどん書いていく事をしようと思った。

<オーストラリアの高校との交流 オンライン研究発表会> 報告

実施日 6月16日(木)5・6時限

実施会場 理科講義室

参加生徒 3年理数科11名

講師(交流先) アリーシャ・トンプソン先生 Wenona校

(高3生10名程度、女子高)

この取り組みは、昨年に初めて実施し、今年で2回目となります。事前準備として、3年7組では5月9日(木)の昼休みから5時限を利用して、2年次の課題研究の英語での発表会をクラス全体(10グループ)で行いました。発表後に、スライドの分かりやすさ、聞き取りやすさ、熱意などを互いに評価しあい、高得点だった3グループをWenona校とのオンライン交流代表グループとしました。

代表生徒達は放課後などに英語教員(ネイティブ)と練習を重ねました。交流相手のWenona校は女子校で、STEM(科学技術や数学)に力を入れている一貫校です。

当日は4限目に接続準備をして、昼休み中の13時からオンラインによる交流がスタート。簡単な挨拶と1年7組が作成した学校紹介VTR(英語)を上映しました。Wenona校の学校紹介はライブ中継で学校中を見せてくれました。室内プール、スポーツジムがあり、高級リゾートのような学校でした。その後、屋代高校とWenona高校の順番で交互に研究発表および質疑応答を行いました。

交流できる時間を準備することはなかなか難しく、年に1回でもなんとかできた感じでした。事前交流の意味合いを込めて、互いの興味や趣味などのアンケートを事前に答えてもらい、お互いの情報を見られるようにしたり、発表内容の要旨も事前に送りあったりして、相互理解が進むように工夫しました。

<生徒感想>

・準備した原稿を読めても、相手のプレゼンの1割すら分からなかった。 コミュニケーションができる英語力が必要だし、事前にもっと読んでおくべきだった。

・質問や会話はできなかったけれど、もっと英語を勉強しようと言う気持ちになった。オーストラリアの高校があまりにも綺麗で驚いた。今回の経験を生かして、これからもっと英語や科学に力を入れたいと思った。

・本場の英語は学校で習うものと全然違って、実際に留学したり海外へ行って学びたいと思った。オーストラリアの方々はすごく積極的で、日本人と対照的だと感じた。質問はあまりできなかったが、楽しかった。1つ要望を出すとすれば、テスト前にやるのはやめてもらいたい。

・自分たちのプレゼンは時間をかけて準備したのでうまくできたと思う。初めて英語でプレゼンをしたのでいい経験になった。しかし、相手の発表や質問についてはうまく聞き取ることができなかった。これからは会話のキャッチボールを自然にできるようになりたい。積極的に英会話の力をつけていきたいと思う。

・英語でパワポを作ったり発表したりしたことで英語の能力をつけられたし貴重な経験ができたと思った。しかし、質問やフリートークの時間にはなかなか喋ることができなかった。その場で英語が出てくるようにもっと勉強を頑張りたい。

<課題研究構想相談会> 報告

実施日 6月16日(木)5・6時限

実施会場 2年7組HR、パソコン教室

参加生徒 2年理数科

講 師 屋代高校を卒業した大学生8名

(北海道大学総合入試理系、トロント大学コンピュータサイエンス学部、信州大学工学部、東北大学理学部、大阪大学基礎工学部、東京都立大学システムデザイン学部、早稲田大学先進理工学部、北里大学理学部)

内 容 オンラインによる課題研究の構想相談

・課題研究各班の相談(1グループ3分以内)

・講師の方から(1人3分以内)

・zoomのブレークアウトルームを用いて各班ごとに個別相談

2年理数科が取り組んでいる課題研究をより充実したものにするために、構想の段階で、講師にオンラインで相談してアドバイスを受ける会を、今年度初めて実施しました。講師の方々は大学の様子や高校時代の時間の使い方、課題研究が大学受験にどのように繋がっていくか等、様々な視点から生徒にアドバイスをしてくださいました。

2年理数科の生徒たちは、屋代高校の先輩の話を熱心に聞いていました。講師は、課題研究について自らの体験を交え、どのような力が身につくのか、それが進路や大学でどのように生かせるのかなどを話してくださって、今後の課題研究へ意欲をもって取り組むモチベーションとなったと思います。生徒から先輩への質問に対しても、高校時代の体験や大学で得た知識を基に多面的な視点から答えていただきました。

機器のセッティングやZoomの取り扱いの仕方、会の次第、進め方については課題もありましたが、有意義な会となりました。

<生徒感想>

・何をすれば良いか全くわからない中で先輩からとても参考になりそうなヒントをいただけて大変ありがたかった。進路のことを考える機会にもなってよかった。

・先輩たちにアドバイスをもらって、自分達の研究の足りないところや改善しなければならないところがよく分かりました。もっと調べて改善して、自分達の独創性を持った研究ができるように頑張りたいと思います。私たちの相談に真摯に一緒に考えてくれてとても嬉しかったし参考になりました。本当にいい機会でした。ありがとうございました。

・理数科卒業生の先輩方のお話をお聞きして、課題研究に対しての意欲がとても深まりました。先輩方の大学での生活を聞いて私も早く大学生になりたいなと思いました。課題研究でのグループの仲間はこれから先も大切な存在になっていくと思うので思い出を作りつつ、貴重な時間を自分達で多く作っていきたいです。勉強面でのアドバイスからも、日々の授業を大切にしてコツコツ早いうちから積み重ねていきたいです。

<信州WWL国際会議> 報告

実施日 2022年6月11日(土)

実施会場 長野県上田高等学校

基調講演 「Z世代が考える地球の今」 露木志奈 氏

内 容 多角的視野から解決策を考える

―持続可能な生活実現に向けた私たちの誓い―

1 Opening Event

2 Keynote Speech

3 Discussion in breakout sessions

・Ethical Consumption

・Human Rights

・Education

・Environment

・Poverty

・Water and Sanitation

4 Closing Ceremony

本校からは12名が参加し、1グループ(4名)が発表を実施しました。発表の題目は、「Water and Sanitation 発展途上国の水質」です。内容は、塩水化した水の利用(実験)EDIで塩分濃度を低くすることができるというもので、汚染水を発電に利用する方法に関する発表でした。

各分会に分かれてのディスカッションは、テーマが壮大(海水の有効利用など)であったため、若干抽象的な議論に終始していまい、「私たちにできること」まで議論が及ばなかったのが少し残念ではありましたが、参加生徒は海外からの参加者と意見交換ができたことで、満足感が大きかったと思います。同年代の日本語の母国語話者でない人と、英語で話す機会はとても貴重であると実感しました。

<生徒感想>

・即興で英語を話すことは難しかったけど、自分の意見を自由に話す機会は大切だと思った。

・水・衛生について様々な人と意見を交換し合う貴重な機会をありがとうございました。