活動

<SSHミニフォーラム> 報告

実施日 5月24日(火)放課後16:10~17:30

実施会場 地学教室(3棟2階)

参加生徒 19名(中学生も含む)

講義テーマ 「SDGs 私と世界、今と未来をつなぐ」

講 師 公立大学法人長野県立大学

大学院ソーシャル・イノベーション研究科 教授

グローバルマネジメント学部 教授

ソーシャル・イノベーション創出センター長 秋葉 芳江 氏

昨年度に引き続いて、長野県立大の秋葉先生に来ていただきました。SDGsの世界的意義や背景、概要についての紹介が最初にありました。SDGsという言葉は聞いたことがある生徒は多いと思うのですが、その具体的内容について、時代背景や日本の立ち位置を交えて教えて頂きました。この新しい価値観に関して、欧米では当初から新しいビジネスのチャンスと捉えていたのに対して、日本では環境問題あるいは外交問題としてしか捉えていなかったために、経済・産業全体としての初動が欧米よりも遅れてしまったことや、長野県内には世界が注目する企業が多く存在していることを学びました。後半は、SDGsを意識した現物を手にとり、そこに記されているマークの意味を調べる等して、身近な生活とのつながりを具体的に知ることができました。

<生徒感想>

・素晴らしいご講演をありがとうございました。私はSDGsは「環境保護」や「人権尊重」に関するものだと決め付けていました。そしてただの綺麗事だとすら思っていました。しかし今日秋葉先生のお話をお聴きして、SDGsとは世界中の課題をまとめてチャンスを創り出し、新たなビジネスに繋げるというものであるということを学びました。今日学んだことをしっかりと一人一研究に活かします。

・SDGsがこんなに沢山の企業で取り組まれていることは驚きでした。日本は海外に比べるとまだまだSDGsが遅れていることもわかりました。私たちの若い世代がもっと積極的に声をあげなければいけないし身の回りには以外に沢山SDGsがあって簡単に取り組めるんだとわかりました。

・SDGsと聞いたら、初めは、『環境』のことだと思っていました。けれど、実際には、『平和・開発・人権』が先に決まって、その後、『環境』が追加されていることを聞いて、びっくり(ためになった)しました。SDGsは、世界のルールチェンジということも覚えました。今の時代は、『使い捨て』⇒循環型社会(サーキュラーエコノミー)に変わっていることを改めて確認しました。【SDGsはチャンス!】というフレーズを覚えて、これから生きていきたいと思いました。長野県でも、SDGsの取り組みは進んでいて、もう、身近に進んでいるんでいるんだなと思いました。

<第38回 SSHサイエンスフォーラム> 報告

実施日 5月10日(火)5・6時限 13:40~15:40

実施会場 各HR(オンライン講演会)

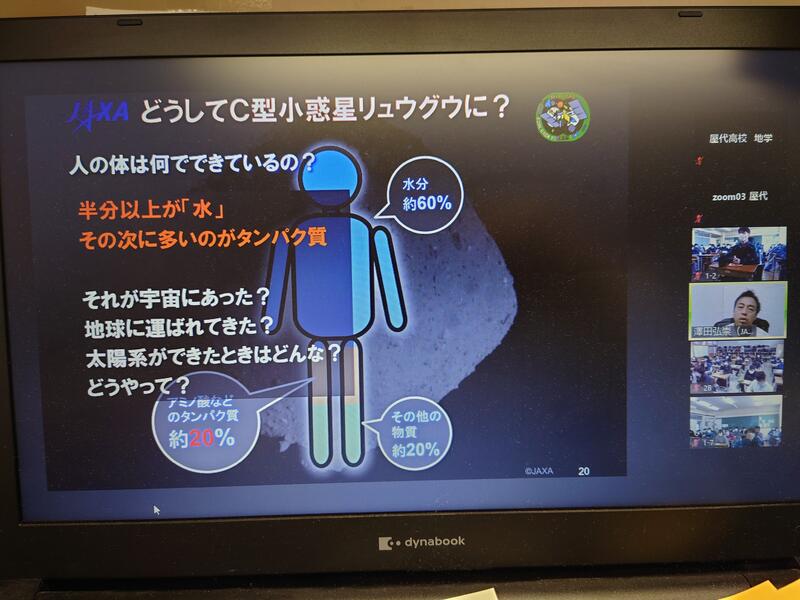

演 題 「はやぶさ2が挑んだ世界初のサンプルリターンミッション」

講 師 宇宙航空研究開発機構Japan Aerospace exploration Agency(JAXA)

火星衛星探査機プロジェクトチーム

主任研究開発員 澤田 弘崇 氏

澤田先生のプロフィール

1976年、長野県生まれ。博士(工学)。東京工業大学大学院理工学研究科機械宇宙システム専攻博士課程修了。2004年、JAXA総合技術研究本部誘導・制御システムグループ。月・惑星探査プログラムグループ開発員、「はやぶさ2」プロジェクト 主任研究員を経て、2019年より現職。宇宙探査イノベーションハブ主任研究員を併任。

https://www.isas.jaxa.jp/feature/interview/147.html

今回は、澤田弘崇先生にオンライン形式でJAXAから講演していただきました。まず、長野市(北部中学・長野高校)の出身という自己紹介から始まり、親近感が湧きました。スライドや動画を多く用いた講演内容は、とても分かりやすく、ドラマのように講演会が進んでいって、内容に引き込まれていった生徒が多かったようです。

講演内容は、はやぶさ2が挑んだC型小惑星リュウグウからのサンプルリターンミッションについて、打ち上げからカプセル地球帰還までの6年間の軌跡を紹介して頂きました。リュウグウでの岩石サンプルを採取する動画や、澤田先生が実際にオーストラリアでサンプルを採集する動画は、まるで映画のようでした。また、JAXAが開発を進めている次のサンプルリターンミッションである火星衛星探査機MMXの計画についても紹介して頂きました。そして、最後には高校生・中学生への熱いメッセージをいただきました。

高校生の時に、誰も行っていない事に挑戦しようと決め、宇宙に関する分野に進学して、10年以上も試行錯誤を繰り返して、夢を実現させた澤田先生の講演は、私たちに希望を与えてくれました。また、はやぶさ2のミッションは、もちろんチームで行ってきたわけですが、全員が「自分がいなければ今回のミッションは成功できない」と思っていたというお話は、とても心に残りました。次のミッションはすでに進んでいます。澤田先生のこれからのご活躍にも期待しましょう。

講演会の最後の質疑応答では、質問が絶えませんでした。日本では、人を乗せたロケットを飛ばす宇宙開発に関しては、研究費用の関係で進んでいない事や、研究に関わる大変なお仕事ではあるがきちんと週休2日は確保しているという事、JAXAには理系分野だけでなく文系分野の方も就職されている事等を教えて頂きました。

<生徒感想 ・中学生>

・澤田先生のお話でもあったように、「はやぶさ2」プロジェクトなど大きなことは一人ではできないので、みんなで協力して、限界までそして自分が納得できるまで行動したい。MMXの実験に将来携わってみたい気持ちがある。

・小さい頃の夢だったことを大人になって挑戦し続け、実現していてすごいなと思いました。話を聞く前は「はやぶさ2」「リュウグウ」という言葉だけしか知らなかったけどサンプルを入手するまでの過程や苦労などが具体的にしれてよかったし、宇宙について興味を持ちました。このミッションは色んな人が協力し合ったからこそ成功したのだとわかり、みんなと協力し合う大切さを改めて知った。クレーターができていく様子が撮れたなど世界でも類を見ないようなことをしていてすごいなと思った。これから「想像と創造」「志」「継続する力」「夢」を大切に生きていきたいと思った。

・僕は澤田さんの話を聞いてNASAやJAXAに就く人は小さい頃から勉強熱心な天才だと思っていたので、中学校まで水泳をしていたことに驚きました。また人生何が起きるのかもわからないし、沢田さんのように様々なことに挑戦して世界を知っていきたいと思いました。計10年の月日をかけて遂行されたこのプロジェクトで5.4gの砂や岩が取れたと聞いて最初は、それだけしか取れないんかい。と思っていましたが、話を聞いていてその5.4g取れたことがいかにすごいかを知り、自分の中の世界がまた広がった気がしました。僕ももう、将来のことについて考えないといけない時期だと思いますのでSSHの機会を大事にしたいと思います。

<生徒感想 ・高校生>

・澤田さんのお話を聞いて、挑戦することは大切なことだし、どんなことも挑戦しなければ、成功することも、失敗から学ぶこともなく「経験」が少なくなってしまうので自分が今知りたいこと、興味のないこと、苦手なことにも積極的に学ぼうとする姿をあきらめずに取り組むことを大事にしていきたいと思った。

・はやぶさ2は良くテレビなどで放送されていたのを観ていたけれど、詳しいことはほとんど知らなかった。今回は実際にプロジェクトに大きく関わってきた人のお話を聞くことができてとても貴重な経験になった。宇宙には興味があるので、またこの様なお話をお聞きしたいと思った。

・初めてのSSHフォーラムだったが、同じ長野県生まれである澤田さんの話を聞いて、たくさんの知らなかったことを知ることができた。宇宙には解明されていないことがまだまだたくさんあって、難しいが、写真や映像と共に、具体的に学ぶことができた。澤田さんも、大変そうな様子、楽しんでいる様子が分かった。自分も将来の夢がまだ明確になっていないので澤田さんの生き方も参考になった。今からならまだどんなこともできると思うので、今回学んだことを生かして、また、色々なことに興味を持って、楽しく一生懸命、生きていきたい。宇宙に興味があったので、貴重な話を聞けて良かった。澤田さん、ありがとうございました。

・私は今まで本当に宇宙やそれに携わる人々について知らずに生きてきたので、今日初めて知ることがたくさんありました。その中でも特に驚いたのは、一つのプロジェクトにかかる時間と携わる人数です。そんなに多いと思っていなかったのでびっくりしました。ですが同時に、どんな職業でもプロジェクトを行うのにかかる時間や携わる人はわたしが思っているより遥かに多いのだろうと気付きました。なので、最後の大きなことは自分ではできない、チームは楽しいという言葉がとても印象に残っています。この言葉を心に留めておきたいです。

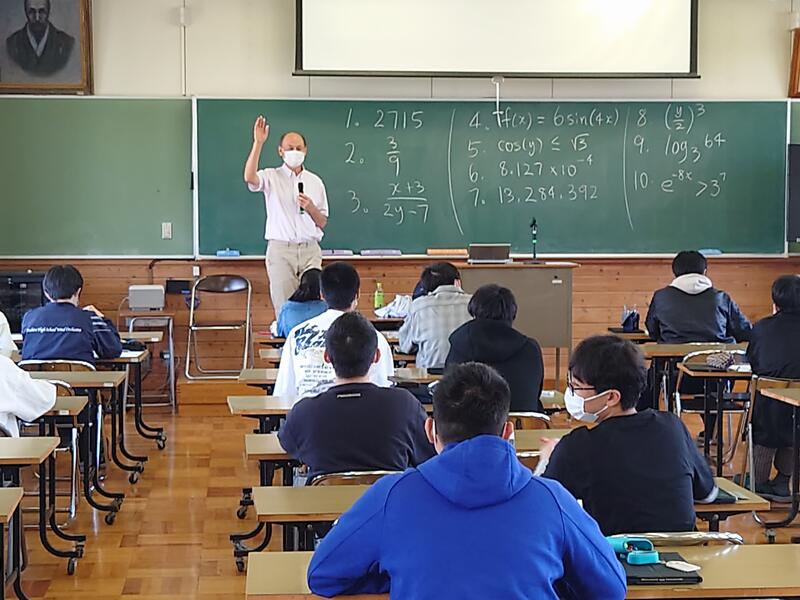

グローバルサイエンスでデービッドアサノ先生による科学英語の授業が行われました

5月2日、理数科の2年生と3年生を対象に、信州大学工学部のデービッドアサノ教授の特別講義が行われました。

詳細はハトニワの方でご覧ください。

https://yashiro.jpn.org/blogs/blog_entries/view/89/405edcee3476823df9053d40daa81a42?frame_id=47

信州サイエンスミーティングにて、優秀研究発表賞・優秀ポスター賞を受賞

令和3年度信州サイエンスミーティングにおいて、3月20日(日)に研究発表、3月7日(月)~25日(金)にポスター発表が開催され、本校の課題研究の2つの班が優秀研究発表賞・優秀ポスター賞を受賞しました。

〇優秀研究発表賞 「天然の撥水剤?! ~ブロッコリーブルームの研究~」

〇優秀ポスター賞 「電気分解による消毒液の作成」

信州大学理学部からは、「多角的・多面的に検討したことは高く評価できる。トライ&エラーの繰り返しの中での発見を端緒に新たな実験を考案している」「次亜塩素酸水の生成機構を理解した独創的な研究」等と講評をいただきました。

今後の研究のさらなる発展が期待されます。

中高生・スポーツデータ解析コンペディション2021

中高生・スポーツデータ解析コンペディション2021の結果が発表され、本校2年生の生徒が「最優秀賞」を受賞しました。

「データ解析を通じた「弓道」の科学的分析~和弓の仕組みの科学的分析~」

竹田美波 八田京子(以上2-6) 宮田葵(2-3) 村田歩佳(2-7)

(日本統計学会統計教育分科会 ワークショップ内で結果発表)

課題研究(理数科)・課題探究(普通科) 発表会

3月18日(金)に、2年理数科の「課題研究」と普通科の「課題探究」の発表会が実施されました。この1年かけて研究した成果を、口頭発表でプレゼンしました。普通科「課題探究」の発表は、2年目となります。1年次で取り組んだ一人一研究から、さらに深まった研究を行うことを目的にこの1年間取り組んできた成果を発表し合いました。とても工夫された発表が多く、参加した1年生にとっても刺激になったと思います。

課題研究(理数科)

課題探究(普通科)

詳しくは、arkhe、ハトニワをご覧ください。

一人一研究・一人一研究α 全体発表会

3月17日(木)に、「一人一研究・一人一研究α」の全体発表会を開催しました。例年は、あんずホールでの開催なのですが、使用できないため今年も昨年に引き継続き第2体育館で開催しました。各クラスから2名が推薦され、高校生14名が、学年全体でプレゼンを行いました。また、附属中学の卒業研究から2つの発表も実施されました。英語でのプレゼンもあり、国際性を意識した取組に変容していることを実感しました。みんなこれまで研究して準備してきた成果が現れていたと思います。発表者には、同窓会から記念品と図書券が贈呈されました。

詳しくは、arkhe、ハトニワ をご覧ください。

第37回 SSHサイエンスフォーラム

3月16日(水)に、ずっと延期なっていた37回目となる「SSHサイエンスフォーラム」をオンラインで開催しました。

テーマ 「ダーウィンの冒険 ~なぜこんなにたくさんの生きものがいるのか~」

講 師 渡辺 政隆 氏 (同志社大学生命医科学部特別客員教授・東北大学特任教授)

誰もが知っているダーウィンについて、様々な話をしていただきました。昔は医師を目指していたことや、虫の採集に夢中になっていた話、実はミミズの研究に一番力を入れていた話など、興味深いお話ばかりでした。進化論といえばガラパゴス諸島を思い浮かべますが、ダーウィンフィンチの話にも触れていただき、ダーウィンの偉大さをあらためて実感しました。

詳しくは、arkhe、ハトニワ をご覧ください。

第14回データビジネス創造コンテスト

3月12日(土)に「第14回データビジネス創造コンテスト」の 本選発表会・審査会・表彰式が行われ、本校2年理数科の生徒2チームが本選に出場し、1チームが高校生部門賞を受賞しました。今回のテーマは「日本から発信!コンテンツデータを活用した新たなライフスタイルのカタチ」というものでした。

高校生部門賞 「映画と医療の連携!~コロナ禍の映画館を盛り上げよう!~」

チーム「あやみん」 大谷彩日 栁沢栞奈 内山みな美(以上2-7)

入賞 「GOOD HEALTH~食を通じて健康な体に~」

チーム「ぶろっこりー」 北村未有 塚原希々花 村田歩佳(以上2-7)

サイエンスダイアログ②

2月9日(水)に、1年理数科対象の「サイエンスダイアログ」を実施しました。3日には2年理数科対象に実施しましたが、今回は1年生が初めての英語の講義に臨みました。日本語の解説で内容を理解できたようですが、英語での聞き取りは難しかったようです。でも、また講義を受けたいという生徒がほとんどで、英語力の必要性を強く感じたようです。

講 師: Sadhana SHRESTHA博士 (東京大学・未来ビジョン研究センター(IFI))

国 籍:中国

研究分野:生物系科学・植物分子および生理科学関連

内 容:ネパールでの水問題を研究されていおり、水質汚染等の問題について現状と研究結果についてお話いただきました。

詳しくは、arkheをご覧ください。