活動

SSH 課題研究中間発表

今年度のテーマ

「メタン発酵 is our future」 「長野県のスキー客数を予測する」

「より優れた燃料電池の製作」 「バイオエタノールの抽出」

「音力発電は実現可能か」 「液状化現象が起こりやすい条件とは?」

「ペーパープレーンの滞空時間を延ばす」 「スクロース溶液のpH不安定性について」

「イカダモでバイオエネルギーをつくる」 「エンバクの他種植物に対する成長抑制」

「ニュートンビーズが高く上がるための条件を探る」

詳細:ハトニハをご覧ください(下記URL)

http://yashiro.jpn.org/jo30zt6lc-159/#_159

SSH 「アカデミックサイエンス」物理連携講座

10/11(火) SSHアカデミックサイエンス物理連携講座として、横山祐典先生(東京大学大気海洋研究所 高解像度環境解析研究センター環境解析分野教授)をお招きし、「科学で探る過去の気象・環境」と題しご講演をいただきました。

横山研究室で分析に使っているサンプル (殆ど自分たちで採取)を、レーザー照射高分解能誘導プラズマ質量分析装置、加速器質量分析装置などで地球科学的なデータを抽出していることを知り、環境問題に関して様々な分析方法があることを学んだ。また、それらのサンプルを実際に手にしながらの講義は、生徒自身の興味関心が引き立てられた。ひとつの研究テーマでありながら様々な学問や知識の中で研究が進められていることを、今後の課題研究等に生かしてもらいたい。

(殆ど自分たちで採取)を、レーザー照射高分解能誘導プラズマ質量分析装置、加速器質量分析装置などで地球科学的なデータを抽出していることを知り、環境問題に関して様々な分析方法があることを学んだ。また、それらのサンプルを実際に手にしながらの講義は、生徒自身の興味関心が引き立てられた。ひとつの研究テーマでありながら様々な学問や知識の中で研究が進められていることを、今後の課題研究等に生かしてもらいたい。 SSH事業 「野外観察実習」(1学年全員)

環境と自然が重要視される現代社会にあって、格

コース

・信州大学自然教育園

・八島湿原(霧ヶ峰)

・志賀高原(大沼池周辺)

・乗鞍高原(乗鞍自然保護センター)

・上高地(上高地ビジターセンター)

・戸隠地質化石博物 館

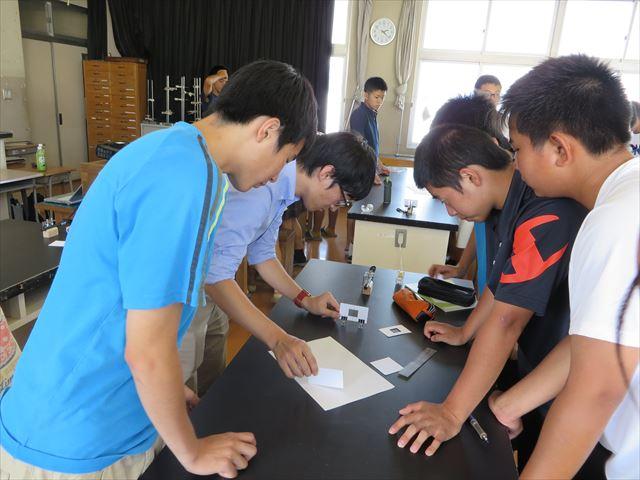

館 SSH「信州大学工学部研究室訪問」

8/18(木)SSH事業「信州大学研究室訪問」を実施しました。7つのテーマに分かれ、各テーマ4~8名のグループで実習を行いました。大学の先生方や大学院生に指導していただきながら、各研究室で行われている専門分野において実際に行われている実験・実習などを体験しました。また、大学院生との交流や学食を利用しながら大学の雰囲気を味わいました。

実習内容

・「酵素を用いて異性化糖を作る」

・「環境にやさしいエコ水車発電~高校物理で発電のしくみを理解しよう」

・「UMLモデリングによるシステム開発:プログラムを書かないロボット制御」

・「電子回路入門-電子スイッチ,夜間灯,電子時計を作製しよう-」

・「マシニングセンターによるNC加工実習」

・「測量実習体験 ~2点間の高低差をはかろう~」

・「光るコスメティックマテリアルの化学合成と電子顕微鏡観察」

青少年のための科学の祭典2016上田大会に参加

8/6(土)理系進学希望者と、将来教育関係の職を

この体験を機会に、今後の科学に対する関心や知識、教育関係への興味が大きくなることを期待しています。

SSH 「東京大学木曽観測所天文学研修」

7/29(金)から30日(土) SSHアカデミックサイエン

この2つ

日間で、これから行う課題研究を手法、まとめ方を学ぶことができました。

日間で、これから行う課題研究を手法、まとめ方を学ぶことができました。SSH 「アカデミックサイエンス」(物理連携講座)

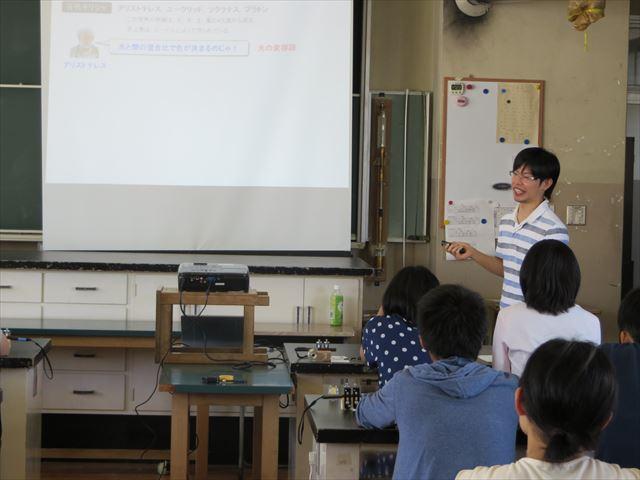

7/19(火) SSHアカデミックサイエンス(物理連携講座)

量子力学とは高校物理で扱わない分野で、生徒にとっては難しい講義となりましたが、講師の先生方の分かり易い説明に興味

SSH 「サイエンスラボ」

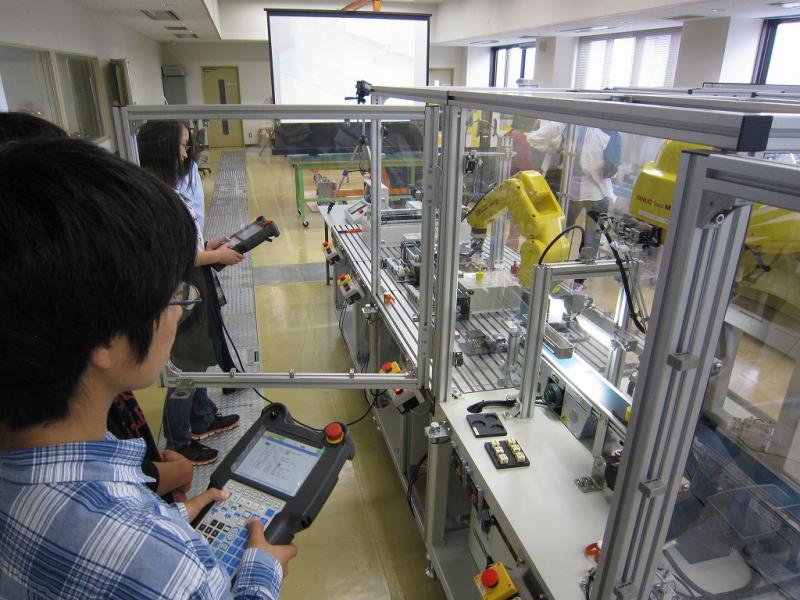

SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。

SSH「サイエンスラボ」の一貫として、総合教育センターにて実施された先進的技術を学ぶ教育研修に参加しました。この研修が今後の「一人一研究」に生かされる

ことを期待しています。

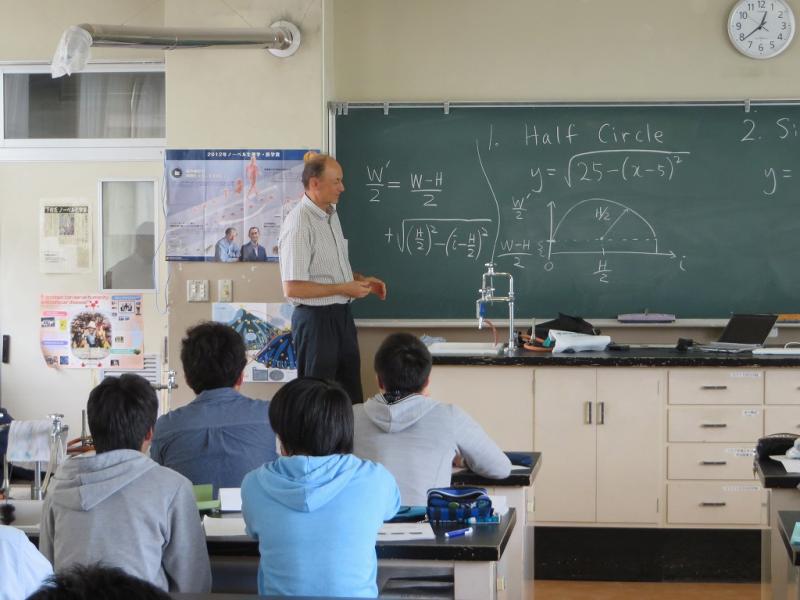

ことを期待しています。SSH 「グローバルサイエンス」

として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。

として「グローバルサイエンス②」の授業が行われました。1回目に引き続き、信州大学工学部教授、デービット アサノ先生をお招きし、関数・グラフと画像処理の方法について英語での授業を受講しました。

SSH米国海外研修

<生徒感想>・雪のヨセミテハーフドームの雄大な岩壁に圧倒されました。事前学習の写真とは比べ物にならない壮大さと迫力がありました。ミラーレイクからみたハーフドーム、本当に美しかった。

・スタンフォード大学構内でのインタビューは緊張しましたが、会話ができたときは本当に嬉しかった。自分の英語に少しだけ自信を持ちました。海外で学びたい気持ち、英語へのモチベーションが上がりました。

・AGUの規模の大きさにびっくり。2000もの研究ポスターがズラーと並んでいて、興味のある研究を選び、研究者に質問。やはり専門的な内容は分からないこともあり、もっと勉強したいと思った。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。

・アカデミーオブサイエンスでは普段見られないバックヤードに入れて感動。説明していただいたBrendon氏の英語がとても聞き取りやすく感じました。・一緒にいたみんなの質問や行動にハットさせられることが多かった。みんなで「頑張れた」という達成感が得られました。

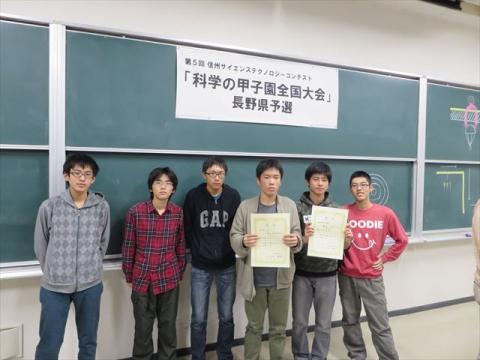

【優勝】第5回信州サイエンステクノロジーコンテスト 県予選

筆記課題は難問が多かったように思えましたが、1年生のチームが高得点でした。その要因は、読解力の高さであると感じます。授業で教わっていなくても、問題文を読んで内容をある程度理解し、解答できる能力に優れていることを実感しました。

実技では4チームとも健闘し、上位に入ることができました。事前に何度も試作品を作り、検証した努力の結果だと感じます。

このコンテストでは、幅広い知識と読解力、それと専門分野への興味関心度の高さが求められるものでした。

以下に、内容と各チームの結果を紹介します。

【内容】

10:00~12:00 (120分)

筆記課題 物理・化学・生物・地学・数学・情報

13:00~14:30 (90分)

実技競技 「ゆっくり、正確に着地するパラシュート」

14:40~16:10 (90分)

サイエンス講演会

講師 京都大学大学院准教授 山越 言 氏

【結果】

屋代Dチーム(1年4組) 総合優勝 屋代Cチーム(1年1組) 3位

屋代Aチーム(2年7組) 4位 屋代Bチーム(1年7組) 9位

(参加校10校 18チーム)

<生徒感想>

・文系の内容が研究にからんでくるということで、多角的な内容で面白かった。

・他校と競う経験は貴重な経験であり、これからの糧になると思う。

・内容は難しかったが、レベルの高い問題に挑戦でき、また仲間やライバルを近くに

感じることができて充実していた。

・難しい問題に、チームで協力して取り組んだことが、とても楽しかったし、他校の

生徒を見て、刺激を受けることができた。

・もっと学びを深め、課題に対処できるよう、知識を増やしたいと思った。

・実技競技では、事前に考えた設計で制作し、ほとんど不備なく全員で協力して取り

組めた。

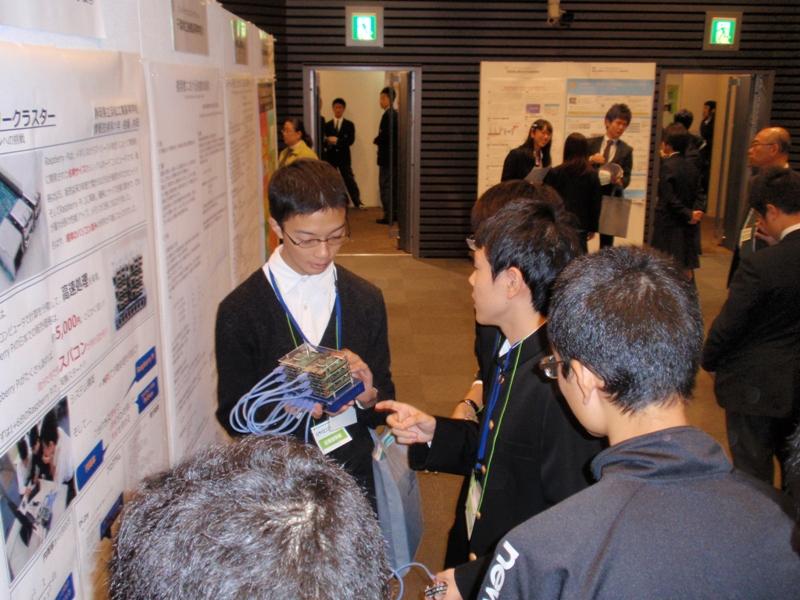

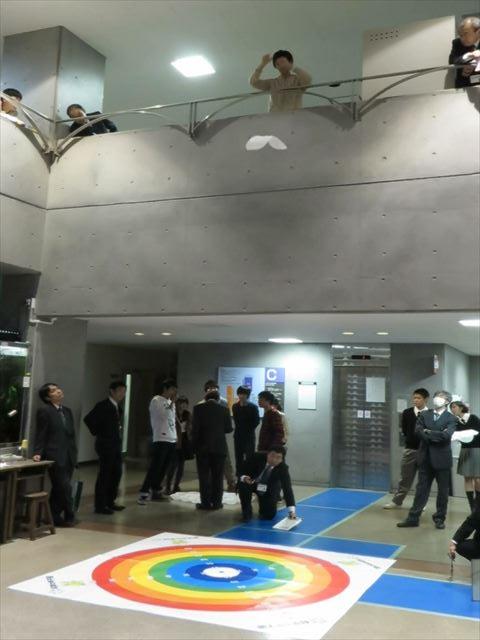

サイエンス・アゴラ2015

11/15日(日)に東京都のお台場地域で開催されたサイエンス・アゴラ2015に高校2年生理数科の生徒6名が参加しました。ポスターセッションでは積極的に他校の生徒と交流し、レベルの高い課題研究とその発表に刺激を受け、これからの課題研究に活かすことが出来ると感じました。内容は下の通りです。

高校生によるポスター発表

元ISEF審査員による模擬審査

研究者によるコメント 全体講評

講演 東京理科大学教授 秋山仁氏

「科学オリンピックに集え!若きヒーロー・ヒロインたち」

パネルディスカッション

<生徒感想>

・世界で戦えるくらい、科学を身につけたいと思いました。

・面白い研究をしている学校がたくさんあった。

東京理科大学 坊ちゃん科学賞 「佳作」

東京理科大学 第7回坊ちゃん科学賞 研究論文コンテスト(高校部門)

東京理科大学 第7回坊ちゃん科学賞 研究論文コンテスト(高校部門)「佳作」受賞

研究テーマ メントスコーラ ~飛び出す泡の不思議~

課題研究班 Mentos Cokers

日本化学会東海支部高等学校化学研究発表会「奨励賞」受賞

第24回東海地区高等学校化学研究発表交流会

11月3日(火)に信州大学理学部で開催された上記の会において

理化班3名が見事な口頭発表を行い、「奨励賞」を頂きました。

研究名:「シャボン玉の化学」

理化班:久保田達哉 市瀬智也 吉岡翔司

課題研究中間発表会

来賓:国立研究開発法人科学技術振興機構 塩澤幸雄様

長野県教育委員会教学指導課 金井繁昭様

各グループから、研究テーマ設定の理由、先行研究を調べ自分たちがこれまでやってきた実験内容、進捗状況、今後の方向性、いま困っていることなど発表しました。質疑応答では、先行研究との違いは?どうしてその結果になったのか?実験条件を統一したほうか良い、違う側面からの実験の必要性の指摘等、予定時間を越えての活発な質疑応答がなされました。

今回の中間発表会では、改めて自分たちのテーマ設定に立ち返り、徹底的に見直して質の高いテーマに戻ろうとする、良い「振り返り」の機会と成りました。今後も、各グループ毎協力して実験に取り組んでいくことでしょう。

課題研究テーマ

・玄能石の形成過程を解明する

・年金納付率を上げたい

・消費者のシャンプーの購買行動を解明せよ

・振って握って発電するシャーペンを創りたい

・空気アルミニウム電池の作成

・スライムの流動性を活かした実用化に向けて

・ブレファリズマの光からの回避と色素の変性のきっかけを見つけたい

・廃セメントから金属成分を取り出したり、土壌や溶液を中和する

・抽出フェロモンにアリは反応するのか

・つむじ風のメカニズムを解明

・ラクトースではなくスクロースで培養できた原因を探りたい

アカデミックサイエンス物理連携講座

10/5日(月)本校にて、東京大学大気海洋研究所の高解像度環境解析研究センター環境解析分野の教授であられる横山祐典氏による「化学で探る過去の気候-将来の予測精度向上のために」というテーマで、高校2年生理数科(38名)の生徒が講座を受講しました。

10/5日(月)本校にて、東京大学大気海洋研究所の高解像度環境解析研究センター環境解析分野の教授であられる横山祐典氏による「化学で探る過去の気候-将来の予測精度向上のために」というテーマで、高校2年生理数科(38名)の生徒が講座を受講しました。教科書だけでは伝わらない現場のストーリーや、実際の研究および応用にふれることにより、具体的に高校で普段の授業が実際どのようにして”サイエンス”に使われているかを具現化でき、専門的理解のみならず、サイエンスリテラシーの向上としても役立つように感じました。

<生徒感想>

・気象を考えるときに物理や化学がこんなに関わっていたとは思わなかった。地学だけでなく物理や化学もそういう所に役に立つことを知り、もっと深く学んでいきたいと思いました自分は何て小さい世界で生きているのかと驚くと同時に戦国武将や原始人なども同じ時期に生きていたのかなと少し親近感がわいた。地球温暖化について考えることができた。

・地球温暖化にも関わっている気候変動の内容だったので地学が重視されるのかなと思ったけど、気圧や温度、炭素の同位体から気候の測定をするなど化学や物理の分野からも今回の問題について見ていくことはとてもおもしろかった。

県学生科学賞 優良賞4作品

・白黒だけど白黒じゃない秘密

・ヨウ素デンプン呈色反応の不思議~退色温度への考察~

・メントスコーラ~飛び出す泡の不思議~

・タマネギ根端分裂組織の細部周期と生物時計の関係

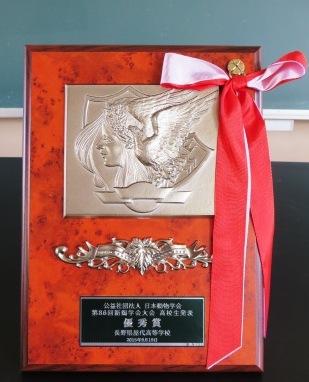

日本動物学会 第86回大会 2015新潟

9月19日(土)に新潟市で開催された標記の大会に、本校理数科3年生4名がポスター発表し、「優秀賞」を受賞した。研究内容は「カブトエビ~生きている化石~」

9月19日(土)に新潟市で開催された標記の大会に、本校理数科3年生4名がポスター発表し、「優秀賞」を受賞した。研究内容は「カブトエビ~生きている化石~」 東京大学木曽観測所 天文学研修

2年理数科

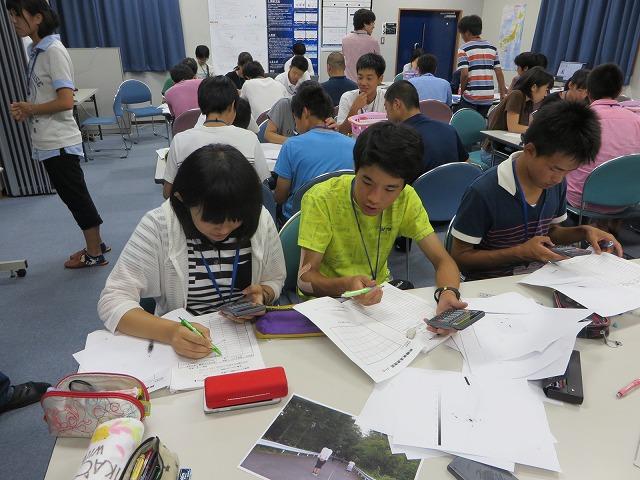

2年理数科8/28(金)~29(土)に東京大学大学院理学研究科天文学教育研究センター木曽観測所にて、木曽観測所特任研究員の水戸洋之氏の指導のもと、2年理数科40名の生徒が研修に参加しました。

宇宙の年齢を地球から観測する銀河の大きさから測定することを目標として、生徒間でディスカッションを重ねながら学習を行いました。

一日目の午後はグループごとに人間の写真を撮って、写真上の大きさと身長の平均値から視覚と距離の関係について学習しました。夜の部ではその知識を応用して、銀河の写真から銀河と地球の距離を求め、その結果から宇宙の年齢を計算しました。2日目は宇宙の年齢の計算結果とその導出過程をグループごとに発表しました。

グループごとの活動がメインであったが、どのグループも活発な議論を行うことができ、発表の仕方もグループごと工夫し、追求する段階だけでなく、まとめの段階もよい取り組みになっていたと思われます。

全国SSH生徒研究発表会

8月4日~6日、インテックス大阪で開催された「全国SSH生徒研究発表会」に理数科を代表して3年生3名が参加、「ルミノール反応を利用した触媒の有効的使用条件の研究」のポスター発表を行った。全国からSSH指定校が集まり、また海外からのチームも参加しておりレベルの高いポスター発表であった。本校の生徒たちも、説明をし質問を受け大変よい経験をした。また、屋代高校OBで現在北海道大学大学院の准教授の前田先生のミニ講演も聞くことができ、大変ためになるものであった。

8月4日~6日、インテックス大阪で開催された「全国SSH生徒研究発表会」に理数科を代表して3年生3名が参加、「ルミノール反応を利用した触媒の有効的使用条件の研究」のポスター発表を行った。全国からSSH指定校が集まり、また海外からのチームも参加しておりレベルの高いポスター発表であった。本校の生徒たちも、説明をし質問を受け大変よい経験をした。また、屋代高校OBで現在北海道大学大学院の准教授の前田先生のミニ講演も聞くことができ、大変ためになるものであった。